|

ANDRÉ DEVAMBEZ

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°556 du 26 octobre 2022 |

|---|

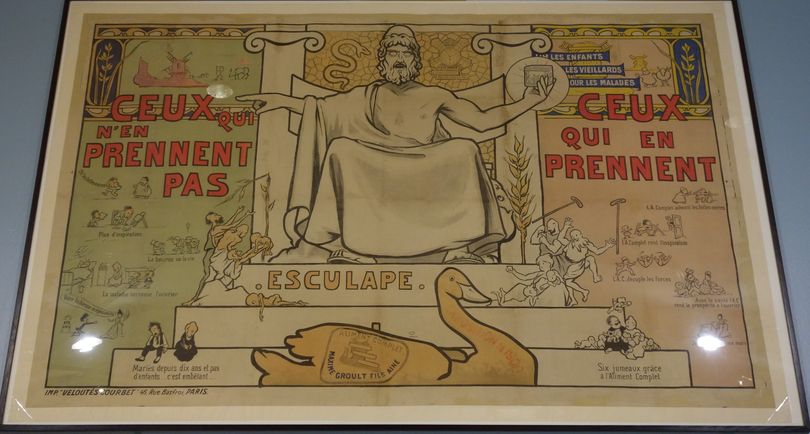

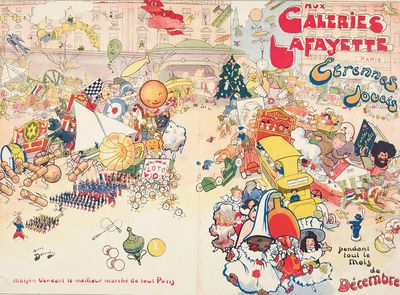

Devambez met toute son efficacité visuelle au service de ces trois affiches formant triptyque. L'entreprise Maxime Groult fils ainé, qui commercialise une poudre alimentaire à base de végétaux, communique volontiers sur la valeur nutritive de son produit. L'artiste utilise pleinement les ressorts de la publicité pour faire passer un message hygiéniste, porteur de réconciliation sociale. Manichéisme, outrance et une bonne dose d'humour constituent les aliments efficaces de sa recette promotionnelle.

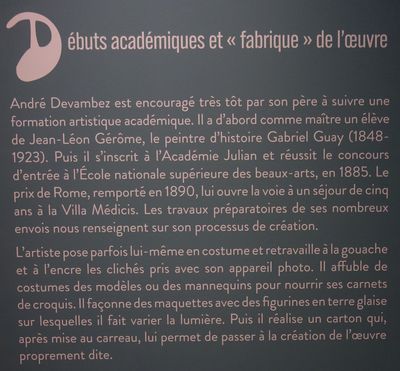

1 - Débuts académiques et « fabrique » de l'œuvre

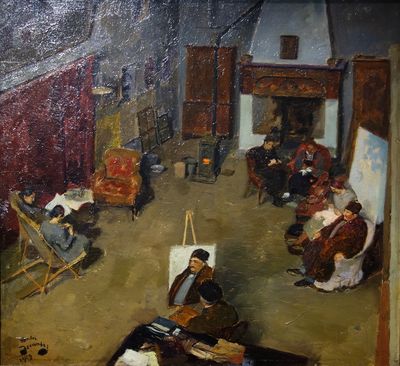

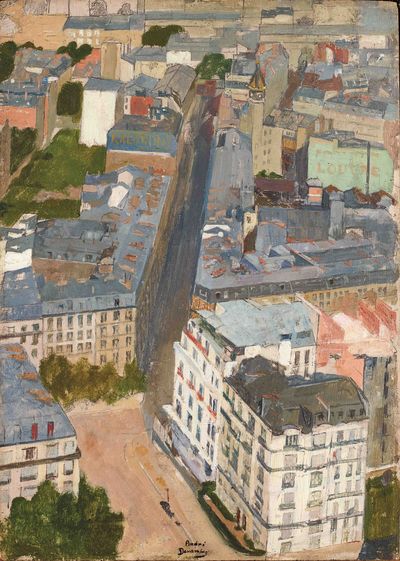

Devambez tire à nouveau parti du cadrage en plongée pour embrasser l’atelier de son confrère et ami, l'artiste Louis Roger. Formé comme Devambez à l'Ecole des beaux-arts de Paris, Louis Roger obtient le prix de Rome en 1899, neuf ans après Devambez.

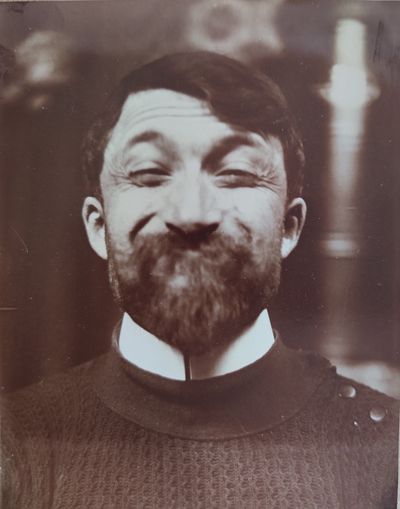

En 1885, Devambez obtient une 3e médaille au concours d'esquisse peinte pour Le Désespoir d’Hécube découvrant sur le rivage le corps de son fils assassiné, un épisode inspiré d’Euripide censé faire la part belle à la mise en scène des sentiments. Puis il obtient une nouvelle médaille, en 1886, pour Élie enlevé dans un char de feu dont la composition lui permet d'exercer son sens de la contre-plongée.

Cette photographie témoigne de la longue genèse du dernier envoi de Rome de Devambez, alors que la toile originale, roulée et inaccessible, est aujourd'hui conservée au musée de Cholet. Fin 1894, l'artiste arrête son choix sur l'épisode de la première rencontre entre Marie Madeleine et Jésus. Les figures sont étudiées d'après nature, le cadre architectural est inspiré des rues de Naples, de nombreuses photographies sont retravaillées, la composition est mise en place par une maquette aux figurines modelées. La toile, réalisée dans un immense format (6 m de haut sur 2,80 m de large), est finalement soumise au jury de l'Institut en 1898 et récompensée par une médaille de seconde classe.

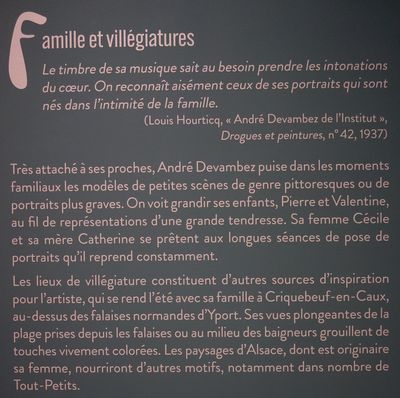

2 - Famille et villégiatures

La figure de Cécile Devambez, la femme de l'artiste, anime une scène d'intérieur dont la composition joue du dédoublement dans le miroir et du cadrage en plongée, un dispositif particulièrement prisé par Devambez. Le modèle fondu dans le décor et la facture de l'œuvre peinte par petites touches rappellent les portraits tardifs d'Édouard Vuillard que Devambez devait certainement connaître.

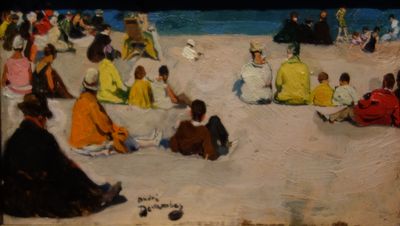

Yport, en Normandie, est une destination estivale de l'artiste et sa famille. L'endroit lui inspire de nombreuses vues de plages, grouillantes de petites touches colorées, à mi-chemin entre la photographie et la carte postale.

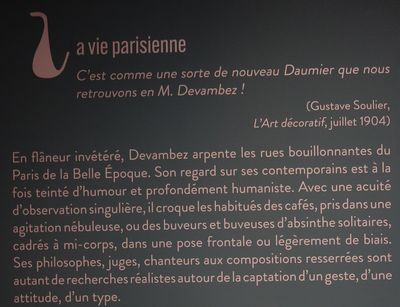

3 - La vie parisienne

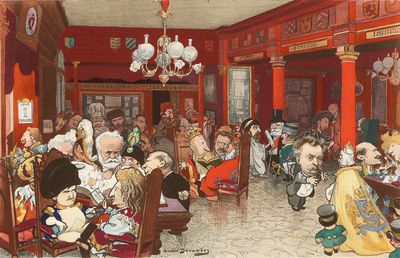

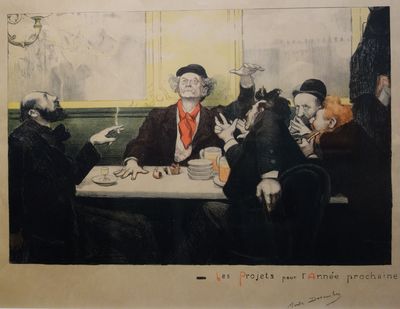

Attablé au café, un ivrogne à l'œil vide et aux airs de Verlaine est avachi devant son bock de bière. En face de lui, une vieille femme aux traits tombants lit son quotidien L'Art, le bras posé sur une boîte de peinture. Il s’agit de l’ancien modèle de l'Olympia de Manet, Victorine Meurent, peintre elle-même. A leurs côtés, s'anime un trio en pleine conversation échevelée. Les personnages réunis ne semblent pourtant pas vraiment liés les uns aux autres. C’est l’atmosphère de la bohème que restitue ici Devambez, d’un trait féroce et pathétique à la fois.

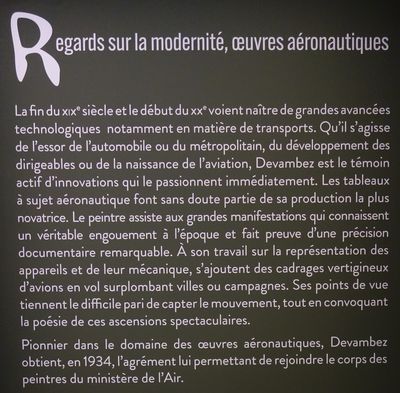

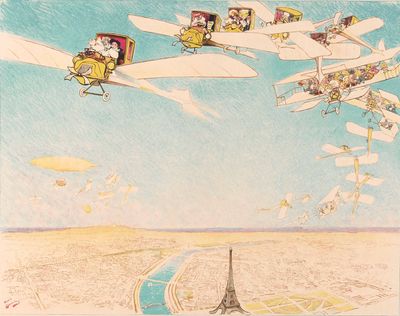

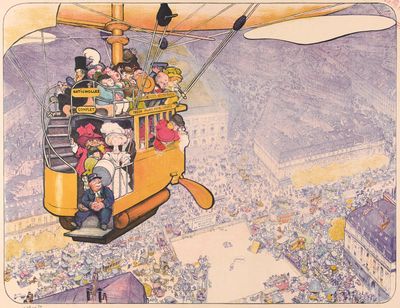

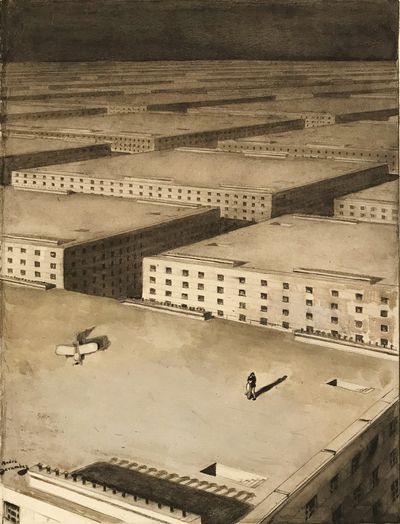

4 - Regards sur la modernité, œuvres aéronautiques

5 - « La Vie et les Inventions modernes »

Cliquer ici ou sur l'image pour voir la vidéo sur La Vie moderne

(dans quelques jours)

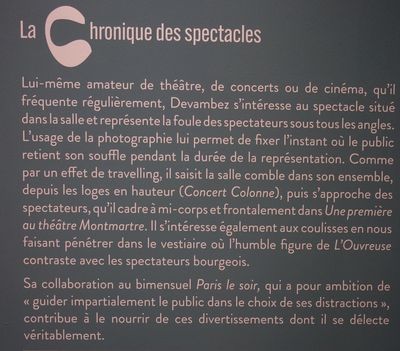

6 - La Chronique des spectacles

L'artiste et sa femme Cécile se rendent souvent au théâtre du Châtelet pour assister à des concerts. Perché au plus haut des galeries de l’amphithéâtre, Devambez se plait toujours à retranscrire la foule des spectateurs, plutôt que la scène, en un mouvement de plongée qui unifie l'assemblée de mélomanes, sans distinction de classe.

Les Concerts Colonne, fondés en 1873 par Judas Colonna, dit Édouard Colonne (1838-1910), avaient en effet pour ambition de rendre la musique classique accessible au plus grand nombre.

7 - L'Illustration sous toutes ses formes - 1

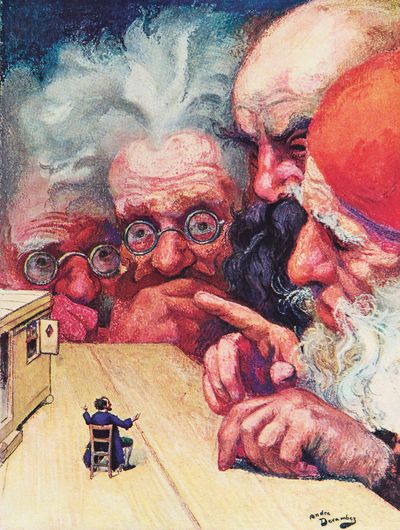

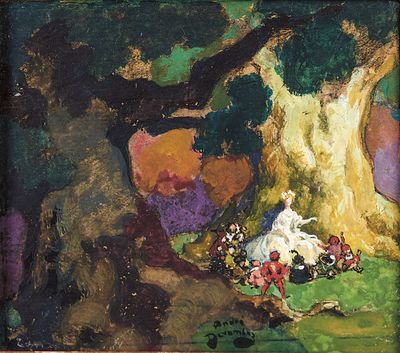

Tel un objet de dévotion, La Fête de la fée apparaît comme un petit triptyque tout à la gloire des êtres imaginaires dotés de pouvoir surnaturels. Réalisé pour un particulier, cet objet précieux est ainsi décrit par l'artiste : « La fée assise et entourée de ses suivantes, assiste aux débats des lutins et des elfes. Prairie émaillée de fleurs ; fleurs autour de la fée. En haut, à droite le palais. » également veillé à ce que les fleurs d’or du cadre art nouveau « se détachent en clair sur un fond de forêt ».

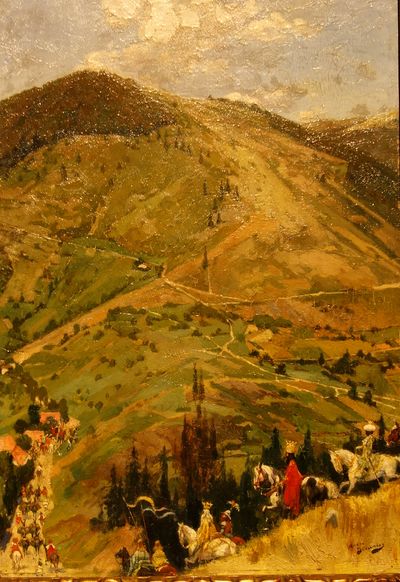

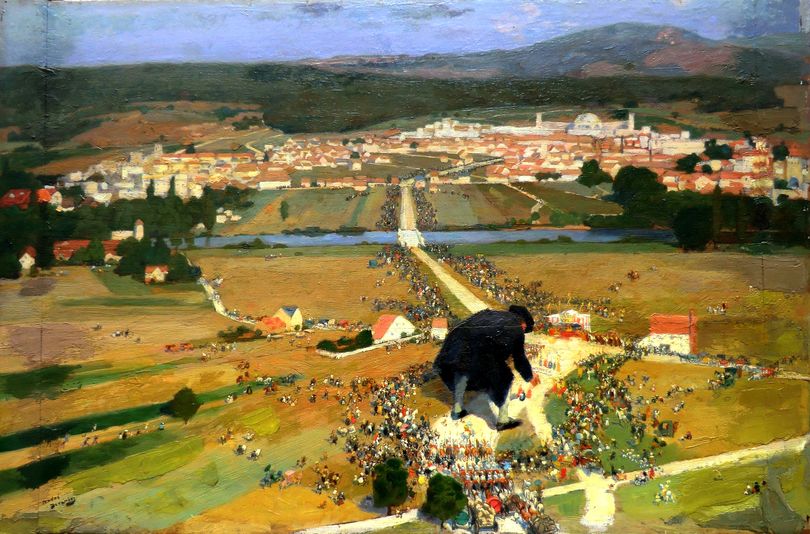

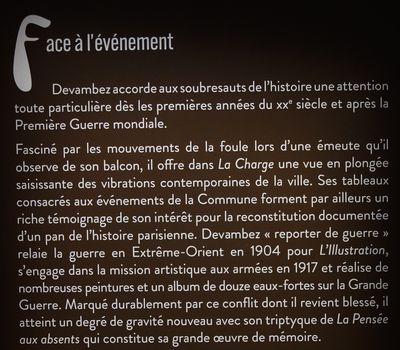

8 - Face à l'événement

Les fédérés rassemblés devant cette barricade de fortune prêtent moins que les figures de L'Appel à une lecture satirique du sujet. Ses modèles sont plus nobles, bien que marqués par la fatigue. À nouveau, plutôt que de représenter l’action, Devambez s'attache aux coulisses du drame historique et à ses acteurs, qu’il considère avec humanité.

Dès les premiers échanges en vue de la création du musée Victor Hugo, le nom de Devambez se trouve associé aux Misérables. Une commande lui est passée et Devambez réalise de nombreux travaux préparatoires ainsi qu'une maquette pour créer « Je suis Jean Valjean ». Cette toile de format important illustre en peinture une scène du livre VII de la première partie des Misérables (1862).

Comme l'écrit le critique Vauxcelles, le « peintre-illustrateur a choisi le moment où M. Madeleine, victime des policiers, des gendarmes et des juges, descend dans le prétoire et crie : “Messieurs les jurés, faites relâcher l'accusé; monsieur le président, faites-moi arrêter. L'homme que vous cherchez, ce n’est pas lui, c'est moi... Je suis Jean Valjean!”».

Devambez se passionne pour l’histoire de la Commune, nourrie par les souvenirs de son père et de communards qu'il interroge. Il recueille de la documentation au musée Carnavalet, ou encore reconstitue une barricade dans sa cour. L'artiste délaisse ici le fait d’armes pour s'attacher davantage à ce qui relève de la trivialité du siège et de son armée de fédérés miséreux. Il révèle à nouveau sa prédilection pour l'étude des types populaires et une singulière acuité d'observation.

Devambez propose ici une version réduite d'une œuvre monumentale, réalisée en souvenir des disparus de la Première Guerre mondiale. Sa forme en triptyque lui confère une dimension quasi religieuse. Au centre, trois générations de femmes en deuil, incarnées par sa mère, sa femme et sa fille, expriment la douleur de la perte et le traumatisme de toute une population. Les panneaux latéraux évoquent l'isolement des « poilus » au repos comme au front. En partie basse, un défilé de soldats au milieu des croix blanches rappelle le sacrifice des combattants.

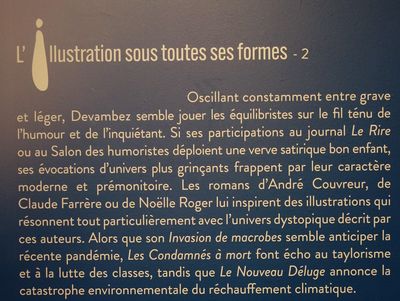

9 - L'Illustration sous toutes ses formes - 2

Le 14 Juillet en ballon constitue la couverture recto-verso du Rire (19 juillet 1902). Abondamment illustré par Devambez, ce récit met en scène l'artiste et le journaliste G. Pelio, tous deux soucieux de répondre à la commande du journal - « Êtes chargés compte rendu complet Fête nationale » - sans s'astreindre à un bain de foule. Il en résulte le journal de bord d'un voyage en ballon, à l’intérieur et bien au-delà des fortifications de Paris. La couverture illustre la « recette pour faire de l'enthousiasme » lors de la fête nationale : il suffit d'inviter à défiler, devant une foule rassemblée, des pompiers « tout bouillants d’ardeur » ou les sociétés de tir et de gymnastique.

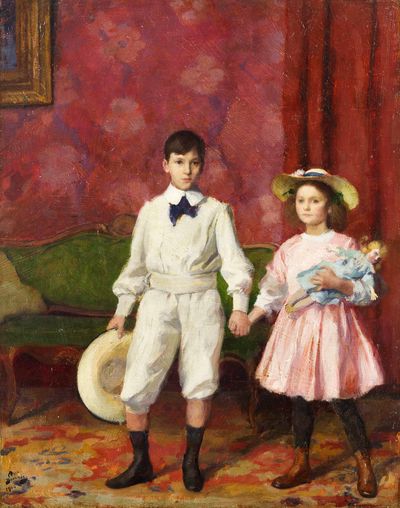

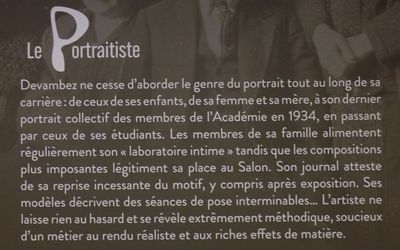

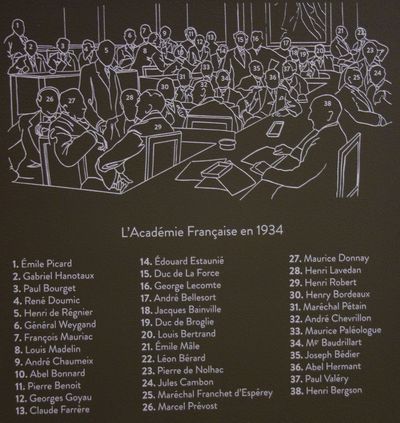

10 - Le Portraitiste

Ce double portrait a pour modèles deux des élèves de Devambez à l’École nationale des beaux-arts de Paris : André-Marius Aillaud, à gauche, et Jacques Pierre, à droite. La palette claire, les poses nonchalantes et le regard direct des deux protagonistes s'approchent de certains portraits réalisés à la même époque par Louis Roger (1874-1953), ami et collègue de Devambez aux Beaux-Arts. Si le peintre use ici du même principe de superposition de poses de face et de profil que dans la Réunion d'étudiants, les deux œuvres se différencient nettement par leur facture, l’une plus serrée et l'autre plus libre, ainsi que par l'introduction d’une gamme chromatique plus lumineuse.

Les personnages constituant cette « réunion d'étudiants » ont été identifiés comme étant, de gauche à droite, la princesse Patchuski, un modèle d'origine russe « ne posant jamais nue » et placée « sous la protection de M. Devambez », de Pierre Valade, d'Alice Richter, de Charles Bouleau, tous élèves de Devambez à l’École nationale des beaux-arts.

Un témoignage de Bouleau évoque ses souvenirs du «Patron» et précise avoir posé cent séances pour ce tableau. Sa silhouette frontale, à droite - les mains ramenées sur sa veste (une attitude similaire à celle de Pierre dans son portrait avec Valentine) - l'isole de ses camarades. Les critiques mitigées éreintèrent l'agencement des figures sans lien entre elles et semblant « plutôt des clients réunis dans le salon d'un dentiste que des étudiants devisant de l'objet de leurs études ». Raymond Escholier, premier directeur du Petit Palais, jugeait pour sa part qu'elles «compos[ai]ent une page d’un réalisme saisissant».

Paris, Palais des Instituts. Collection de l'Académie française.

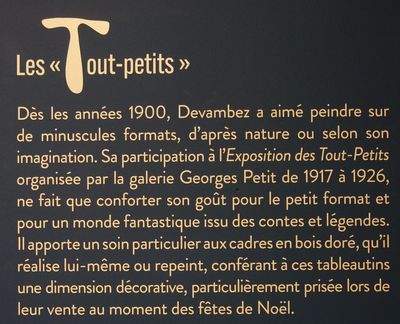

11 - Les « Tout-petits »

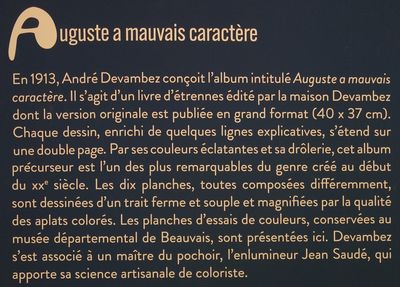

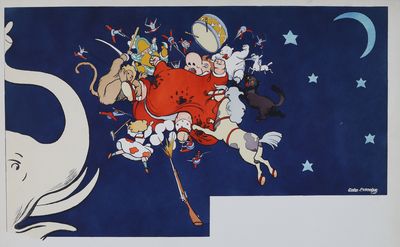

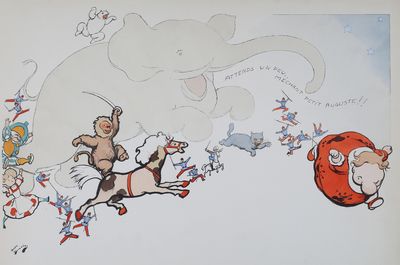

12 - Auguste a mauvais caractère

-vers-1939.jpg)