|

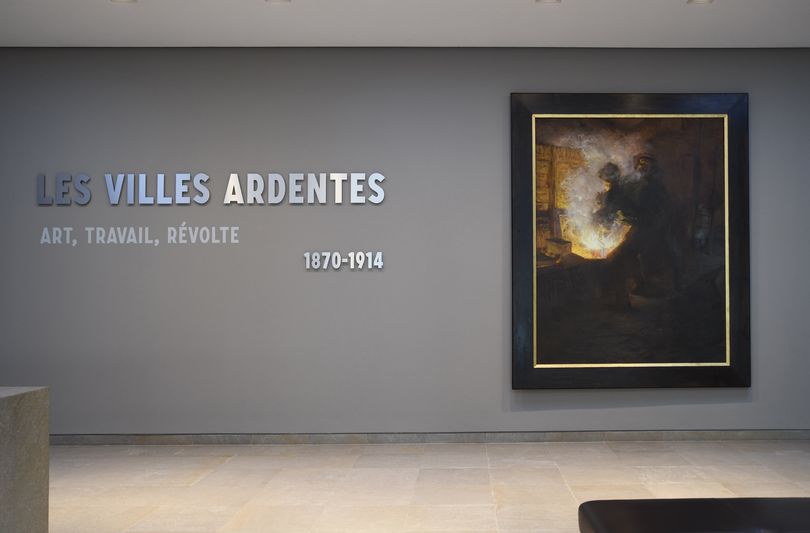

LES VILLES ARDENTES

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°508 du 30 septembre 2020 |

|---|

Le labeur est celui que tout un chacun peut observer au coin d’une rue : celui du maçon, du couvreur, du débardeur..., avant qu’il ne prenne corps dans la manufacture. L’usine, quant à elle, désigne ce bâti émergeant au cœur du paysage avant que l’artiste n’ait l’envie et les moyens d’y pénétrer. Le travail industriel n’échappe pas seulement au pittoresque, au charmant, à l’agréable : plus il est fait sujet de l’œuvre, plus il lui résiste. Désertant le terrain des valeurs morales, il ouvre un chantier nouveau, au sein duquel il apparait comme le cadre de situations de corps, de relations à d’autres corps, à la machine, à la ville, - quand il ne s’impose pas comme un champ de tensions et de luttes.

La révolution impressionniste, tout entière dévouée au spectacle de la vie commune, est l’un des agents de la prolifération des thématiques liées au travail. Les œuvres retenues - peintures, sculptures, affiches, dessins de presse et cartes postales photographiques - s’enracinent dans cet élan premier sans renoncer à couvrir la diversité des courants artistiques qui agitèrent la Troisième République. Des paysages industriels aux scènes de labeur ou de manifestations, elles mettent au jour « le bouillonnement, la fermentation [d’un] monde en travail, en décomposition, en stupeur et en fureur » (Gustave Geffroy).

Si pour certains artistes cela se traduit par « l’envolement des fumées légères », pour d’autres le temps est venu d’imaginer l'art d’un regard social. Résolus à replier l’extériorité collective en une intériorité subjective et individuelle, ils n’invitent pas seulement le regardeur d’hier et d’aujourd’hui à s’inscrire dans le présent du monde mais bien, dans un mouvement essentiel d’implication, à s’y situer.

1 - Vers d'autres rivages - le pittoresque des faubourgs industriels

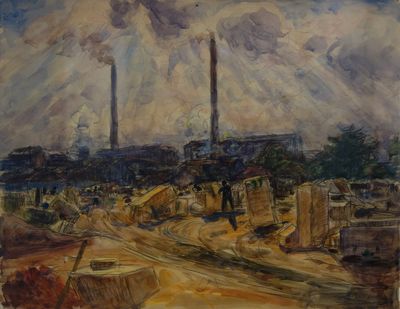

le pittoresque des faubourgs industrielsArmand Guillaumin entame en 1869 une série consacrée aux paysages industriels, face aux forges d’Ivry. Au premier plan de Neige à Ivry (1874, musée d’Orsay), le regard suit une figure venant à nous. Cette silhouette, comme celles que l'on voit disséminées dans les toiles de Stanislas Lépine ou Gaston Prunier, constitue un indice du nouveau pittoresque attaché à la représentation des paysages industriels. Les marcheurs ou les passants, doubles du peintre au coeur de la toile, s’adonnent à des activités marginales au sein d’un espace lui-même transitoire. La beauté mélancolique des sites industriels apparaît ainsi depuis le point de vue d’un observateur séparé, en marge d’une société dont la marche vers le progrès s’apparente à un mouvement continu et irrésistible. Leur pouvoir de fascination tient à un sentiment de dissociation entre le bâti de l’usine et l’espace naturel, entre ce nouveau paysage et l’homme qui le traverse. Les faubourgs industriels déterminent une autre forme de rivage transitoire et flottant, ils n’appartiennent pas plus à la campagne qu’à la ville, dessinant un autre paysage, ou un autre rivage, entendu comme ligne de contact, lisière, marge ou frange.

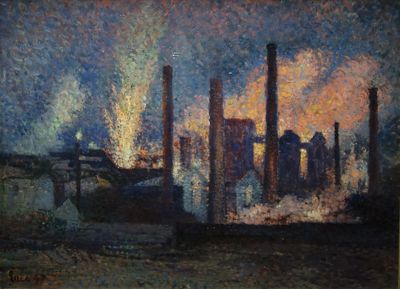

Si les faubourgs « anémiques », magnifiques et misérables, semblent bel et bien avoir trouvé leurs peintres dès les années 1870, il reste si l’on en croit le critique Joris-Karl Huysmans à exprimer sur la toile cette « fièvre moderne que présente l’activité de l’industrie ». La magnificence colorée des aciéries vues par Maximilien Luce sur le site de Charleroi apparaît comme une réponse à ce voeu, près de vingt ans plus tard. Nulle présence humaine, ici comme dans le grand triptyque symboliste de Pierre Combet-Descombes, lequel disait chercher à saisir en la nature « son instant de maximum vibratoire ». Dans ces visions extrêmes, l’usine efface toute trace humaine.

19 mai 1874. Création de l’inspection du travail chargée de veiller au respect des lois sociales.

© Musée Paul Dini, Villefranche-sur-Saône.

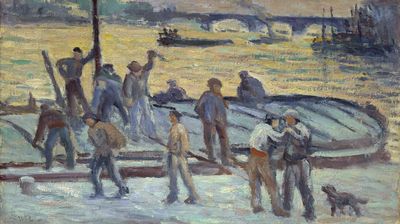

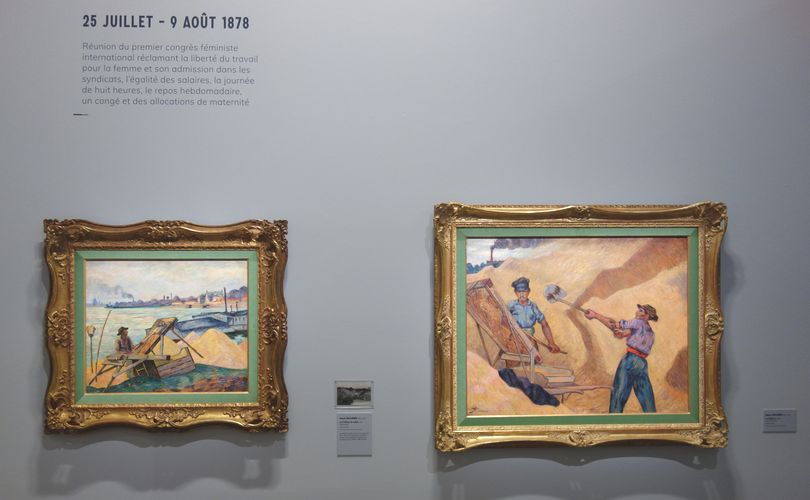

2 - Une rive en ville : peindre les quais

Les quais et les rives industriels constituent des lieux d’inspiration privilégiés pour les peintres, qui se partagent entre le spectacle des hommes au travail et l’observation d’un nouvel outillage moderne. Dans les ports normands, Camille Pissarro se met volontiers en quête de sujets modernes susceptibles de trouver de nouveaux acquéreurs. Il se rend à Rouen en 1883, observant l’activité des quais et des ponts, signes de cette proximité singulière nouée entre le port industriel et la ville.

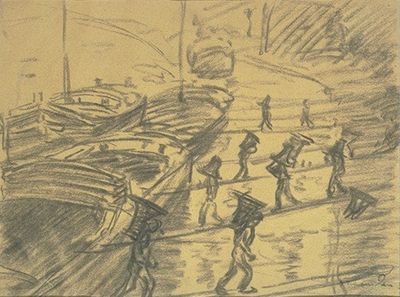

Au Havre en 1903, il dépeint l'animation de l'avant-port, où promeneurs et travailleurs se mêlent. Mais c'est Guillaumin qui prête une attention plus particulière aux hommes de peine visibles sur les quais parisiens. Il peint à plusieurs reprises le travail du cribleur de sable, dans un regard marqué par l'empathie : comment ne pas reconnaître dans cette figure campée face à son crible un double du peintre debout devant son chevalet ?

Les déchargeurs et coltineurs de charbon reviennent également avec insistance. Précocement peints par Claude Monet, ils vont et viennent dans une implacable chorégraphie, signe d’une production ininterrompue et clé d’une composition essentiellement rythmique, petite séquence entêtante dont Alexandre Steinlen offre de rapides transpositions au crayon. Maximilien Luce opte quant à lui pour de vives pochades colorées, pointant au détour d’une feuille la cohésion d’un travail collectif incitant à l’entre-aide. Tout autre est la vision de Gaston Prunier. Attentif aux charbonniers de son Havre natal, le peintre révèle des corps douloureusement ployés. Ici le travail pèse telle une menace. Ce souci de vérité se mue chez Henri Gervex en une esthétique naturaliste qui, empruntant au langage de la sculpture, confine au classicisme. Son Coltineur de charbon incarne le travail. L’attitude vigoureuse et souple, le torse nu magnifié par la lumière, il apparaît immunisé contre la souffrance, tel un atlante moderne.

19 mai 1874. Loi sur le travail des enfants et des filles mineures dans l’industrie limitant l’emploi avant l’âge de 12 ans.

25 juillet – 9 août 1878. Réunion du premier congrès féministe international réclamant la liberté du travail pour la femme et son admission dans les syndicats, l’égalité des salaires, la journée de huit heures, le repos hebdomadaire, un congé et des allocations de maternité.

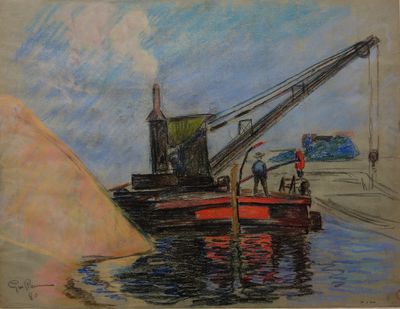

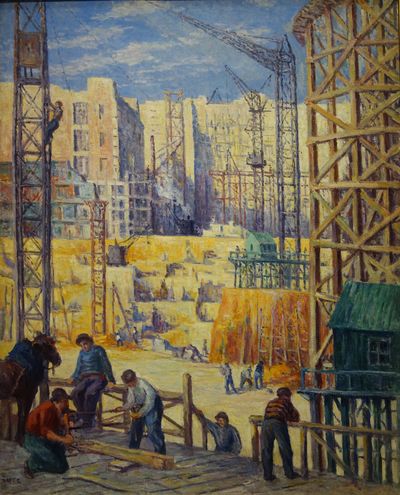

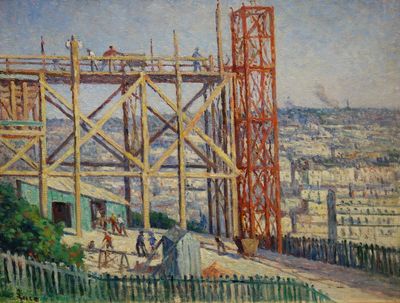

3 - Là où tout est mouvement : les chantiers urbains

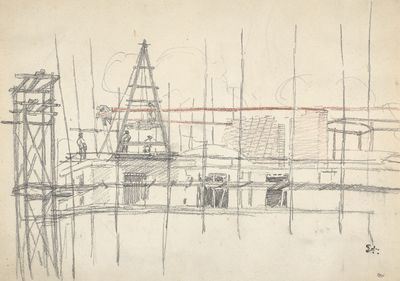

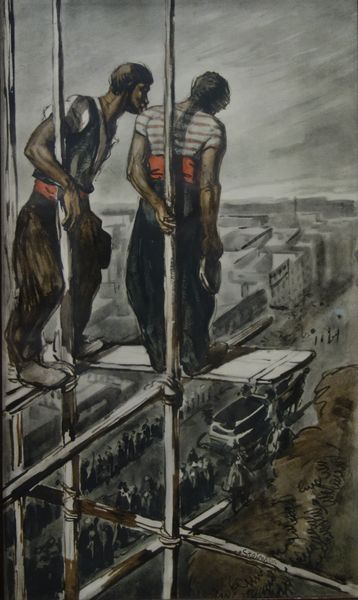

Dans le Paris post-haussmannien, les travaux titanesques se multiplient, en vue des expositions universelles, pour l’extension des lignes ferroviaires ou la construction du métropolitain. La ville, chantier permanent, est un espace en crise ; tentaculaire, elle abolit ses limites, s’étend en tous sens, donnant lieu à des formes nouvelles, véritables irruptions au coeur des rues. Les dessins parisiens d’Alexandre Steinlen révèlent la force graphique des chantiers. L'artiste se délecte de la structure géométrique des treuils, des échafaudages et des bourriquets, dessinant

une architecture sans enveloppe, ascensionnelle et éphémère, portée par une économie du provisoire.

František Kupka et Maximilien Luce offrent deux visions inversées du chantier. Kupka fixe le chantier du métropolitain. Pour les travaux de la ligne 4 entrepris de 1905 à 1909, premier tracé à passer sous la Seine, de part et d’autre de l’île de la Cité, les hommes sont enfermés dans une chambre de travail, fragile poche d’air maintenue sous le caisson précédemment construit sur le quai des tuileries, apporté par flottage puis immergé. Les ouvriers, tantôt debout, tantôt accroupis ou agenouillés à même le sol, creusent et déblaient, dans un univers que le gris du dessin de reportage sature. À l’opposé de cette vision chtonienne, Luce déploie une syntaxe chatoyante, célébrant par la couleur l’énergie collective des bâtisseurs. Au coeur de Paris, l'artiste découvre une société autonome, une terre ouvrière. Dans ses toiles, les travailleurs se meuvent volontiers sur une petite plate-forme au premier plan, au-devant d’un vaste décor et d’un front de scène constitué par les échafaudages et les grues.

Luce opère une inversion radicale de la fantasmagorie urbaine : le chantier est devenu le lieu de la fabrique de la ville, sa matrice. Si un devenir s’esquisse, ce n’est pas tant celui de la ville bâtie pour les besoins d’une classe dominante que des travailleurs qui la composent : les ouvriers, soudés par une même énergie, et, dans un élan semblable, l’artiste, engagé dans un combat esthétique et social. Les oeuvres de Kupka et de Luce relèvent du champ de la peinture d’histoire. Si, partout ailleurs, le monde est figé, ici au moins, au coeur des chantiers - celui du bâti comme celui de l’art -, les hommes s’emploient à le reconstruire.

1881-1882. Lois Ferry rendant l’école obligatoire, laïque et gratuite pour les enfants de 6 à 13 ans.

21 mars 1884. Loi Waldeck-Rousseau autorisant la création des syndicats professionnels et instaurant la liberté syndicale.

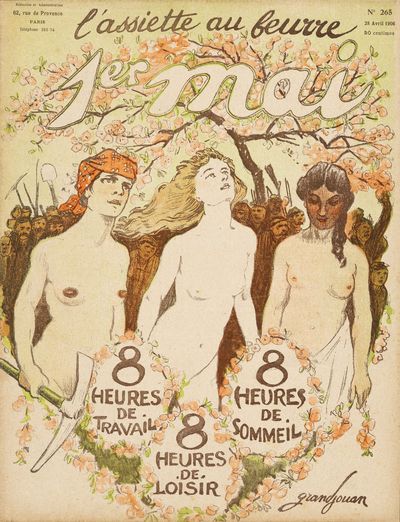

1er mai 1890. Première organisation internationale de la fête du travail.

7-8 février 1892. Réunis à Saint-Étienne, les représentants ouvriers et syndicaux créent la

fédération des Bourses du travail.2 novembre 1892. Loi ramenant la durée quotidienne maximale de travail à 10 heures pour les enfants de 13 ans

et à 60 heures hebdomadaires entre 16 et 18 ans.

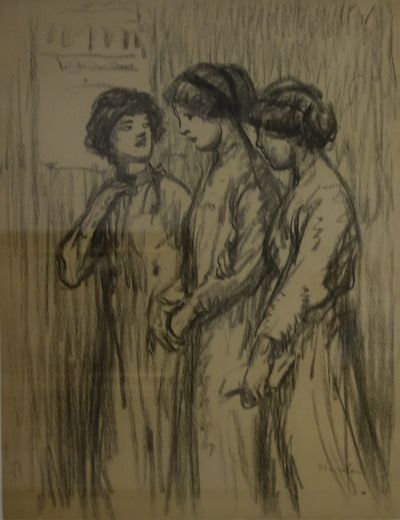

4 - Au seuil du travail : entrées et sorties d’usines

Dès les années 1880, en réaction à la célébration impressionniste de la lumière et dans la foulée du naturalisme sombre de Zola, les peintres entreprennent de

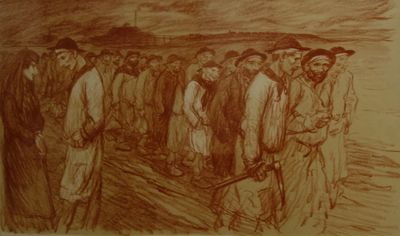

représenter les lieux de l’industrie, manufactures, mines et aciéries. Pénétrer l'usine, cependant, n'est pas chose si facile. Aussi, les artistes observent-ils plus souvent encore les cohortes de celles et ceux qui, tôt le matin ou tard le soir, presque toujours dans les ténèbres, entrent ou ressortent des mines ou des manufactures. Les oeuvres de Jules Adler, Raoul Dufy, Théophile-Alexandre Steinlen ou Henri Evenopoel sont sombres, les noirs profonds et les ocres sales, traités d’une touche épaisse, traduisant la fatigue et la misère. Parfois, le paysage même a disparu, englouti par d’immenses aplats nocturnes devant lesquels défilent les personnages.

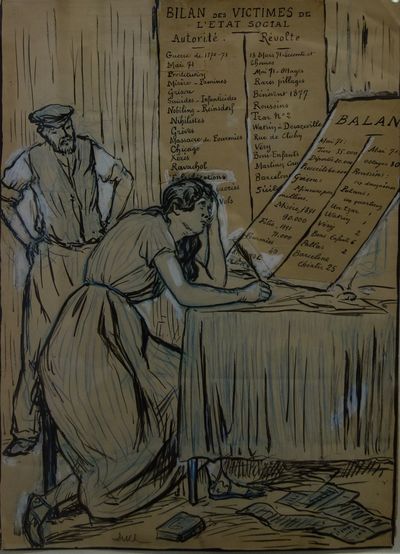

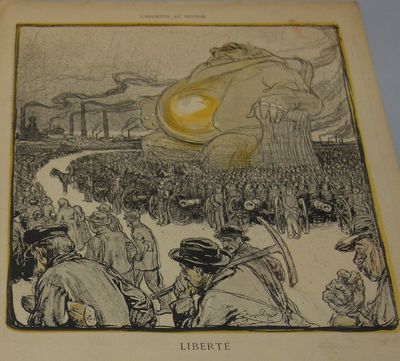

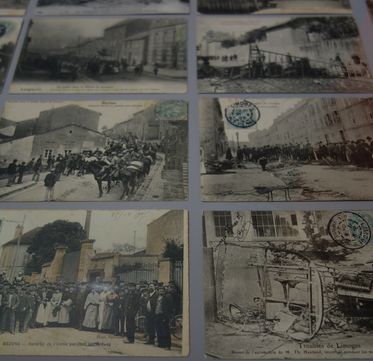

Cette iconographie de la condition ouvrière aux abords des usines renvoie aux images contemporaines que publie par exemple L’Assiette au beurre – à laquelle collaborent des artistes, tels Steinlen et Grandjouan – où sont dénoncés, dans des livraisons spéciales aux images tonitruantes, le travail des enfants, les métiers qui tuent, la catastrophe de Courrières ou la dureté du Pays noir. On y trouve la même volonté du constat social, que sert une expressivité du trait et des couleurs que tout charbonne.

Ces hommes et ces femmes ont peu à voir avec les cartes postales souvent commandées par le patronat de la Belle Époque et moins encore avec les trois versions du film des frères Lumière enregistrant, au printemps et à l’été 1895, la

sortie des personnels de leur usine lyonnaise. Sous l’oeil des Lumière, ils prennent part à une expérimentation à vocation promotionnelle en jouant leur propre rôle cinémato--graphique.

9 avril 1898. Loi établissant le principe de la responsabilité patronale pour les accidents du travail.

30 septembre 1900. Loi Millerand abaissant à 11 heures la durée journalière du travail.

5 - L’industrie à domicile : le tisserand et la repasseuse en exemple

le tisserand et la repasseuse en exemple

Le tisserand et la repasseuse illustrent la permanence d’une activité domestique, proto-industrielle. Les tisserands sont souvent des paysans s’assurant un complément de revenus, l’hiver notamment. Ils sont représentés au travail, actionnant des métiers à bras traditionnels, moins onéreux que les modèles automatiques, d’un usage plus simple, répandus encore dans bien des régions au cours des années 1870. Ils sont souvent parmi les villageois les plus pauvres, comme le fond de masure dépeint dans un réalisme sombre par Sérusier et Decamps l'évoque. « Tout le monde comprend que l’ouvrier des campagnes, dépensant moitié moins que l’ouvrier des villes, peut se contenter d’un salaire moitié moindre » notait l'historien Jules Simon dès 1861, révélant à quel point le négoce urbain mettait les campagnes au travail, sans réelle négociation possible. « Ce système, rappelle l’historienne Rolande Trempé, dans lequel [les ouvriers] apparaissent être leurs propres maîtres est l’un des plus astreignants, des moins rémunérateurs et des plus mystificateurs qui soient. Il est aussi celui qui les isole le plus . »

Vues par Amand Gautier, Edgar Degas ou Alexandre Steinlen, les repasseusses paraissent travailler en somnambules. Représentées à contre-jour, de dos ou la tête baissée - à moins que, s’apprêtant à boire ce que Julie-Victoire Daubié nommait joliment « l’oubli de la vie », elles ne sachent réprimer un baîllement -, elles semblent imperméables au monde qui les entoure. Souvent seules, au mieux à deux, elles témoignent de la réalité du travail dit « en chambre » des moins qualifiées. Le travail du linge, rappelait Paul Leroy-Beaulieu en 1873, constitue le « dernier refuge de la femme sans appui et sans ressources ». La femme isolée, non mariée ou frappée de veuvage, n’est pas seule, du reste, à être contrainte de gagner sa vie. Leroy-Beaulieu pointait la nécessité du travail pour l’homme comme pour la femme, précisant au passage que cette dernière « est sédentaire par faiblesse constitutive », et « par attachement à ces jeunes êtres sortis de son sein et qui réclament ses soins » : elle se doit de travailler, mais en restant de préférence chez elle. Il y a sûrement quelque avantage à fixer ainsi les paysans à la campagne et les femmes en leur foyer. Il s’agit de retarder l’exode rural des uns et de maintenir les autres dans une forme de moralité, le travail à domicile valant « toujours mieux pour les mœurs que les manufactures ».

25 octobre 1906. Création du ministère du travail et de la prévoyance sociale, dont le maroquin

est confié par Georges Clémenceau à René Vivien.

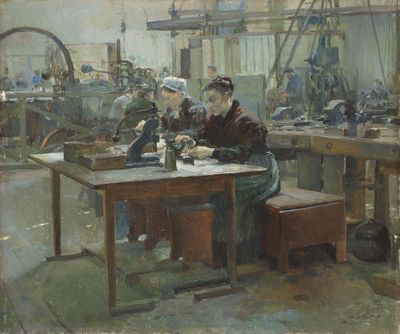

6 - Le siècle de l’ouvrière : la femme à l’usine

La main-d’oeuvre féminine, déjà importante dans la proto-industrie, pénètre massivement l’usine au gré de la mécanisation : le travail des femmes (et des enfants) s’exporte pour la première fois hors du foyer, et pour un salaire moyen de 43 % inférieur à celui des hommes. Les peintres témoignent peu, pourtant, de l’incursion des femmes dans l’industrie. La Scène de triage de la laine dépeinte en 1913, apparaît comme une remarquable exception. Gueldry opte pour une scène exclusivement féminine : nulle trace des contremaîtres, des hommes, toujours, recrutés pour l’encadrement et le contrôle des ouvrières. Ces dernières trient les laines brutes, les répartissant dans des corbeilles destinées au peignage. L'année précédant la réalisation du tableau, les trieurs roubaisiens avaient déclenché une grève, protestant précisément contre la perte de leurs postes, confiés à des femmes.

Outre le textile et le verre, la porcelaine détermine l’un des secteurs les plus mécanisés, depuis le travail du kaolin, la fabrication des moules jusqu’au tournage ou au pressage. L’étape ultime de la retouche, seule, demeure manuelle. Auguste Aridas lui consacre une toile lumineuse dans laquelle les femmes restent accaparées par leur tâche, le regard fatigué, tentant de traquer la moindre imperfection à la surface des pièces. Isolées en elles-mêmes, ses ouvrières baignent dans une douce harmonie de bruns rosés, de blancs et de bleus. L’une d’elles, de dos à l’arrière-plan, la tête légèrement inclinée, paraît se détacher un instant de son ouvrage pour mieux recevoir la caresse du soleil. Elle compose un motif charmant, si proche d’une ménagère occupée à quelques travaux de couture, dans la chaleur de son foyer. Cette vision rassurante du travail dans les petites manufactures vibre tel un discret hommage aux qualités censément propres à la femme, comme la délicatesse ou la patience.

Tout autre est le regard au réalisme tranchant de Jules Adler. Dans l’atelier de taille de faux diamants, l’espace est organisé de manière rationnelle. Chacun, homme ou femme, est vissé à son poste, seul ou par deux, en fonction de la machine dont il a la responsabilité. Les corps, pas plus que les regards, ne circulent : la seule énergie qui vaille est celle du travail, inscrite dans le croisement de l’oeil et de la main. Bien loin des doreuses d’Émile Adan penchées sur leur cadre, nuque et taille fines, l’ouvrière de Jules Adler révèle une forme d’hébétude sourde.

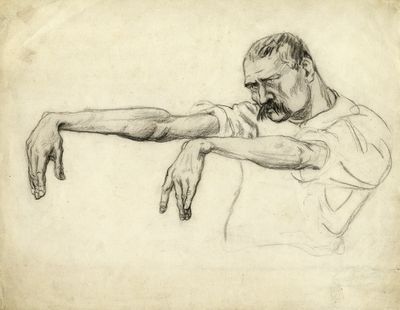

7 - Le travail des hommes : bâtisseurs et ouvriers

Confrontée aux fortes tensions économiques provoquées par une phase de concentration du capitalisme d’industrie, la Troisième République a mis en œuvre une politique de conciliation visant à endiguer tout risque d’embrasement social, par des mesures qui ne contrarieraient pas le patronat (réglementation de la durée du travail, aide à la fondation des caisses de retraite, principe de la représentation ouvrière, autorisation des syndicats…). C’est dans ce contexte de tensions et de négociations qu’il faut appréhender le corpus des œuvres naturalistes, s’attachant à représenter, par le dessin, la peinture ou la sculpture, le travail des bâtisseurs et des ouvriers, alors qu’éclosent en France comme en Belgique des projets de monuments publics dédiés au travail et aux travailleurs, émanant de sculpteurs tels Constantin Meunier, Jules Dalou et Henri Bouchard.

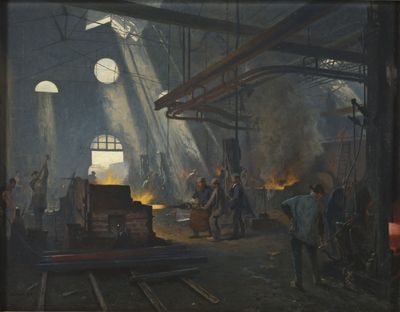

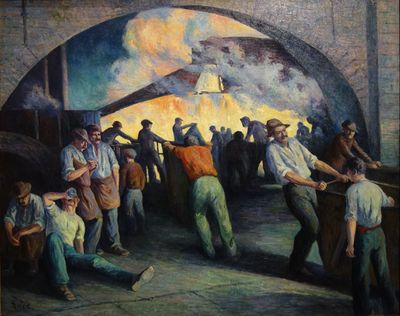

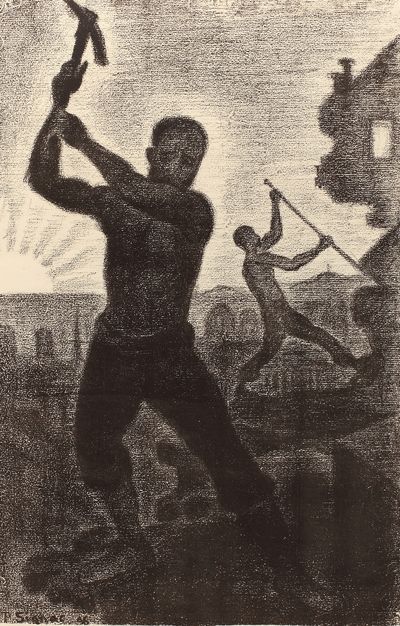

Mais nombre de peintres – du naturaliste Cormon au néo-impressionniste Luce, en passant par Grandjouan, Marec et Bergès – s’attachent à des représentations plus elliptiques et plus lyriques des mondes du travail industriel, et plus particulièrement des fonderies, des forges et des aciéries. Usant du contre-jour que permettent le feu et la fusion, ils peignent des théâtres de ténèbres où s’activent les silhouettes expressives des ouvriers, à la gueule des fours ou au pied des creusets, manoeuvrant des pièces de métal rougies jusqu’à l’éclat de l’or. Par synesthésie, les halos éclatants de lumière forment les nuages d’une chaleur étouffante qui célèbre l’héroïsme des hommes tout en menaçant de diluer leurs corps qui deviennent des silhouettes, d’une solide constitution physique, aux postures et gestes expressifs, parfois énigmatiques. Ces personnages sont les héros anonymes et douloureux du monde ouvrier, où leurs conditions de travail parfois extrêmes les mettent à l’épreuve.

Peintres, sculpteurs et dessinateurs du travail actifs à la Belle Époque sont partagés entre des ambitions contradictoires : louer les vertus de la figure du travailleur dans des oeuvres où l’efficacité des formes à l’œuvre participe d’une célébration aux accents parfois lyriques ou représenter dans leur âpreté la vie ouvrière afin d’en dénoncer les conséquences humaines et sociales, en résistant à toute forme de pittoresque. Le tableau de Georges Bergès représentant la visite mondaine d’une usine, après une soirée chez le directeur, montre toute l’incongruité de la scène où les ouvriers ont été éclipsés par des hommes en redingote et chapeau haut-de-forme et par des femmes en toilette. L’exotisme de l’aciérie nourrit ici un rapport de classes dont le tableau fait implicitement mais ostensiblement son sujet.

Victor Marec (1862-1920). Les Fondeurs retirant le creuset du four, 1901. Huile sur toile. © Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay.

5 avril 1910. Loi sur les retraites ouvrières et paysannes.

8 - Le travail suspendu

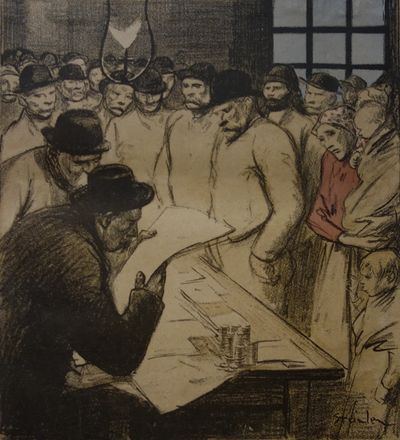

Les raisons pouvant conduire à la suspension du travail sont multiples, par contrainte ou par choix : le chômage, l’accident, la grève, la manifestation. Très différents, ces contextes sont cependant liés, les mauvaises conditions de travail et les licenciements pouvant conduire à des formes de mobilisation sociale qui s’expriment dans l’espace public.

La fin du XIXe siècle connaît une importante stagnation économique et avec elle une multiplication du nombre de chômeurs, ouvriers licenciés par les grandes entreprises industrielles, mais aussi artisans ou paysans ruinés. Peu à peu, la notion moderne du chômage, entendue comme une réalité liée à la conjoncture, indépendante du caractère et de la moralité des individus, apparaît. Une première mesure statistique du taux de chômage est définie en 1895. L’iconographie du chômage demeure rare dans la peinture. De ce point de vue, le tableau de Louis Adolphe Tessier vaut d’être remarqué.

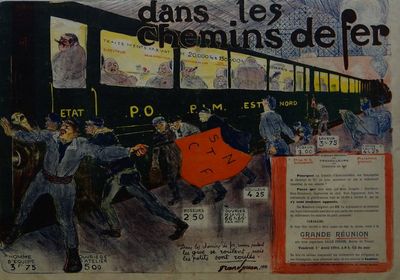

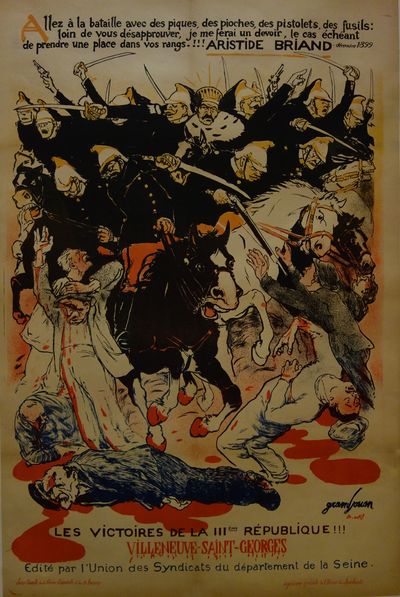

La grève et les manifestations fournissent en revanche des sujets d’actualité récurrents à nombre de peintres. Cette iconographie sombre, qui entend montrer la dureté des luttes et la détermination des grévistes, est aussi reproduite avec une très grande liberté de ton dans Les Temps nouveaux ou L’Assiette au beurre, ainsi que dans des brochures, des tracts et des chansons illustrés. Luce, Steinlen ou Grandjouan manifestent ainsi leur engagement auprès des causes socialistes ou anarchistes. Leurs oeuvres ont peu à voir avec La Grève à Saint-Ouen, où Paul Delance célèbre une véritable mystique de la grève, en teintant son naturalisme d’une forme d’idéalisme presque symboliste. Dans un paysage baigné de lumière, une procession religieuse et un cortège d’ouvriers se retrouvent au premier plan de la composition, en favorisant la rencontre d’une mère tenant son nourrisson.

28 décembre 1910. Loi instaurant le Code du travail.

« Au mois de février 1896 j’allais voir, chez Bing, la première exposition que faisait de son oeuvre le grand sculpteur belge Constantin Meunier. Je fus ébloui. Jamais on n’avait élevé au Travail un monument pareil. Le labeur humain le plus obscur, le plus ingrat, le plus pénible, apparaissait compris, rendu, glorifié par un artiste ému et sincère […]. Le Borinage, le pays noir, vivait et respirait dans ces figures d’hommes de la mine, de l’usine et du champ ; dans ces créatures de somme ployant sous les fardeaux, grattant la glèbe, rampant dans les galeries à trois cents pieds sous terre et gagnant la pâture aux enfers où des animaux répugneraient à chercher la leur. Je sortis bouleversé de cette exposition et j’y retournai plusieurs fois, comme à un spectacle unique dont je voulais m’emplir les yeux, dans le doute où j’étais de jamais le revoir. »

Lucien Descaves, préface à Léon et Maurice Bonneff, La Vie tragique des travailleurs, 1908. Source Gallica bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

20 août 1914. Création d’un fonds national de chômage.

L’Attente ; Le Défilé ; Le Mort. © Lyon musée des Beaux-Arts, Lyon.

-1911-(c)-Musee-Paul-Dini-Villefranche-229.jpg)

-1911-(c)-Musee-Paul-Dini-Villefranche-331.jpg)

-1911-(c)-Musee-Paul-Dini-Villefranche-230.jpg)

-PBA-Lille.jpg)

-Orsay-RMN-Grand-Palais.jpg)

-Musee-d-Orsay-RMN-Grand-Palais.jpg)