|

VERSAILLES REVIVAL

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°497 du 19 février 2020 |

|---|

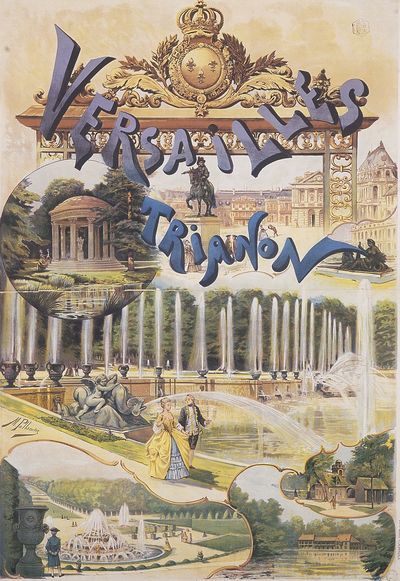

À la fin d’un siècle de bouleversements politiques qui se sont enchaînés à partir de la Révolution, le regard sur l’Ancien Régime se transforme. La distance crée à la fois l’apaisement, le flou, la nostalgie et la fantaisie. Versailles, symbole spectaculaire de cet ancien monde, revient sur le devant de la scène. Même si le Château est devenu un musée, il retrouve un peu de son faste sous le Second Empire. En 1870, c’est bien malgré lui qu’il réendosse son rôle symbolique avec la proclamation de l’Empire allemand dans la galerie des Glaces. La Troisième République s’installe ensuite dans le palais des rois et de grands événements officiels y prennent place.

La conservation du Château se lance dans l’aventure du remeublement pour rendre au palais son apparence d’avant 1789. Toute cette activité produira à la Belle Époque une véritable effervescence culturelle et mondaine. Versailles attire écrivains, peintres et musiciens, son modèle redevient un code de la haute société. Les jardins et leurs fontaines sont désormais un pèlerinage incontournable pour les poètes comme pour le grand public. On les préfère en automne, saison incarnant le mélange de flamboyance et de déclin qui fait la grandeur bouleversante du lieu. On réinvente l’histoire, on se déguise en Marie-Antoinette, on construit de nouveaux Versailles. C’est un véritable phénomène de société qui se prolonge pendant l’entre-deux-guerres, écrivant aussi une étonnante page de l’histoire de l’art.

2 - Le Second Empire, prémices d'un renouveau

Installés au Palais des Tuileries, Napoléon III et son épouse Eugénie de Montijo se rendent très souvent à Versailles, insufflant un vent de renouveau sur l’ancienne cité royale.

En 1855, le couple impérial y accueille la jeune reine d’Angleterre Victoria à deux reprises, le 21 puis le 26 août. À cette dernière occasion, un bal est donné dans la galerie des Glaces et un fastueux dîner servi dans l’Opéra, réunissant quatre cents convives.

Hantée par l’image de la reine Marie-Antoinette, l’impératrice Eugénie est conquise par le Petit Trianon, qu’elle visite pour la première fois en 1853. Sous son impulsion est organisée en 1867 la première exposition consacrée à la Reine, mise en oeuvre au Petit Trianon, en même temps que l’Exposition universelle de Paris. L’ameublement de la chambre, dont une reconstitution est proposée dans l’exposition, reflète le caractère tant historique qu’approximatif de la démarche. Des meubles sont prêtés par l’un des plus grands collectionneurs de l’époque, le marquis d’Hertford. Malgré certaines inexactitudes, le résultat est efficace : les visiteurs y retrouvent l’atmosphère du lieu, ressuscité grâce à cette première installation.

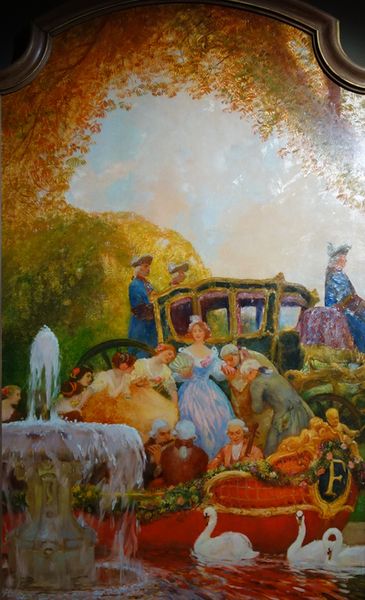

3 - Nostalgie et réinvention

Nostalgie et réinvention

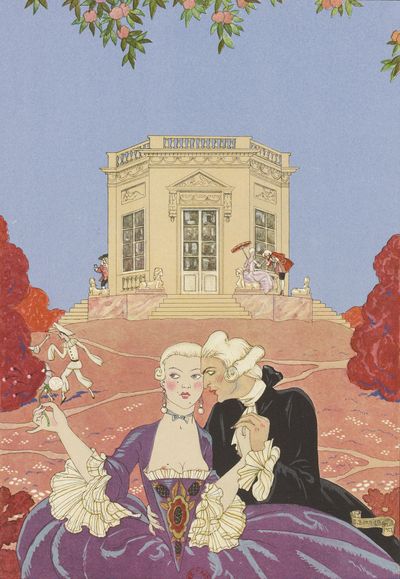

Le souvenir de la « tyrannie » est très largement occulté, dans l’imaginaire des artistes de la fin du XIXe siècle, par celui des plaisirs de la vie de cour. La séduisante harmonie des costumes d’époque, des marbres et des frondaisons du parc inspire de nombreuses oeuvres picturales, aujourd’hui peu prises au sérieux, dispersées et difficiles à localiser. On trouve ici quelques exemples du motif versaillais dans la peinture dite « historiciste ». Celle-ci se distingue de la peinture d’histoire et choisit des scènes de genre souvent anecdotiques, qui permettent surtout de jouer sur les décors, les costumes et la petite histoire piquante.Ce courant connaît un âge d’or sous le Second Empire et se poursuit à la fin du siècle avec des sujets toujours plus improbables, comme l’extraordinaire tableau de François Flameng Le Bain des dames de la cour, dont on trouve le troublant équivalent dans un film érotique du tout début du XXe siècle situé dans le même bosquet de la Colonnade. Le cinéma à ses débuts utilise les mêmes ressorts que la peinture et Versailles fera toujours partie de ses décors de prédilection.

4 - Alexandre Benois (1870-1960)

Ce n’est peut-être pas un hasard si l’un des plus grands chantres de la magie de Versailles est russe. Le traditionnel amour des Russes pour l’art français classique, les relations étroites entre les deux pays à la fin du XIXe siècle (la visite du Tsar Nicolas II en 1896 est un événement particulièrement marquant) n’expliquent pourtant pas le cas extraordinaire d’Alexandre Benois.

Tombé amoureux de Versailles avant même sa première visite, grâce aux décors louis-quatorziens de la Belle au bois dormant de Tchaïkovski qu’il voit à Saint-Pétersbourg en 1890, l’artiste découvre le Château en 1896 et prolonge son premier séjour jusqu’en 1898. Il reçoit un véritable choc, ne quitte plus les allées du parc et produit bientôt sa merveilleuse série des Dernières promenades de Louis XIV. Ces compositions saisissent par leur atmosphère onirique et l’idée de mettre en scène un Louis XIV âgé et se déplaçant avec peine, faisant ressentir « le lourd fardeau de cette comédie monstrueuse ». Un nouveau séjour de deux ans en France en 1905-1906, au moment de la première révolution russe, lui inspire des oeuvres qui continueront de diffuser en Russie la poésie versaillaise même après 1917 en plein régime bolchévique. Conservateur au musée de l’Ermitage, Benois fuira la Russie en 1926 et passera le reste de sa vie en France.

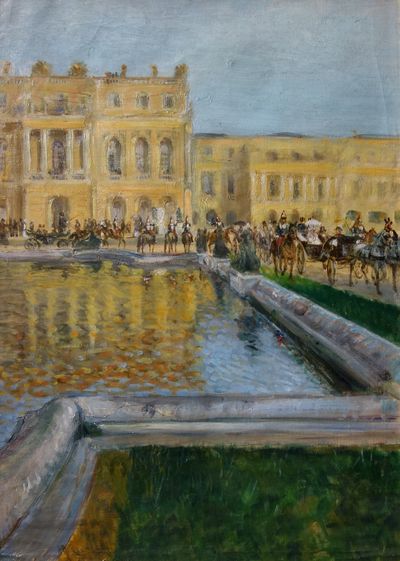

5 - 1 - La République chez le Roi

Le 2 septembre 1870, l’armée française capitule après le désastre de la bataille de Sedan. Dès le 19 du même mois, le Château subit l’invasion de l’armée prussienne, dont l’ambulance occupe pendant plusieurs mois les galeries et les appartements. Le chancelier Otto von Bismarck, le roi Guillaume de Prusse et l’état-major s’installent en ville. Affront suprême, la galerie des Glaces sert de théâtre à la cérémonie du sacre de Guillaume Ier, proclamé empereur du Deuxième Reich le 18 janvier 1871.

Au printemps, à la faveur du départ des troupes prussiennes, la Troisième République prend ses quartiers à Versailles : les députés, les sénateurs, suivis des membres du gouvernement, investissent à leur tour l’ancienne résidence royale. Adolphe Thiers, nouveau chef de l’exécutif, y organise la riposte sanglante contre la Commune de Paris. Pendant plusieurs semaines, l’armée dite « versaillaise » combat les insurgés, dont une partie des prisonniers sont enfermés dans l’Orangerie.

Malgré la fragilité du contexte politique, la République s’enracine durablement au sein du palais. Dans la nouvelle salle du Congrès, construite à la fin de l’année 1875 dans l’aile du Midi, le Parlement élit les présidents, de Patrice Mac-Mahon en 1873 à René Coty en 1953. Les visites diplomatiques se succèdent et Versailles retrouve progressivement sa place sur l’échiquier politique européen. Selon le souhait de Clemenceau, le traité de paix mettant fin à la Première Guerre mondiale est signé dans la galerie des Glaces le 28 juin 1919, lavant ainsi l’humiliation de 1871.

5 - 2- Un lieu de représentation du pouvoir

Dès le printemps 1871, la République s’installe au sein du palais, faisant renaître le lieu de représentation du pouvoir de l’Ancien Régime. Dans l’aile du Nord, l’opéra est tour à tour affecté aux députés, puis aux sénateurs. En 1875, l’architecte Edmond de Joly édifie dans l’aile du Midi la salle du Congrès, destinée à la chambre des députés comme aux séances du congrès du parlement. C’est dans ce cadre que sont élus les présidents de la République jusqu’en 1953.

Dans les premières semaines, les députés dorment dans la galerie des Glaces, où sont déployés des lits de fortune. Avec le temps, les membres de chacune des Chambres s’organisent et trouvent progressivement leur place. La présence de l’appareil exécutif et législatif - même après leur départ en 1879 - occasionne d’importantes modifications au sein du Château, bien souvent réalisées au détriment du musée conçu par Louis-Philippe.

Le 5 mai 1889, le président Sadi Carnot célèbre le centenaire des États généraux à Versailles, qui s’étaient réunis dans les murs du palais juste avant que n’éclate la Révolution française.

Huile sur toile, 610 x 930 cm. Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon.

6 - Les visites diplomatiques

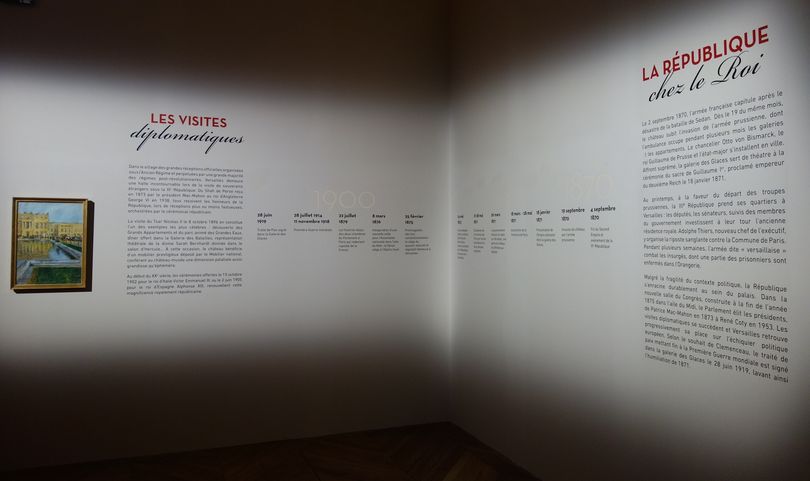

Dans le sillage des grandes réceptions officielles organisées sous l’Ancien Régime et perpétuées par une grande majorité des régimes post-révolutionnaires, Versailles demeure une halte incontournable lors de la visite de souverains étrangers sous la IIIe République. Du Shah de Perse reçu en 1873 par le président Mac-Mahon au roi d’Angleterre George VI en 1938, tous reçoivent les honneurs de la République, lors de réceptions plus ou moins fastueuses, orchestrées par le cérémonial républicain.

La visite du Tsar Nicolas II le 8 octobre 1896 en constitue l’un des exemples les plus célèbres : découverte des Grands Appartements et du parc animé des Grandes Eaux, dîner offert dans la galerie des Batailles, représentation théâtrale de la divine Sarah Bernhardt donnée dans le salon d’Hercule… À cette occasion, le Château bénéficie d’un mobilier prestigieux déposé par le Mobilier national, conférant au château-musée une dimension palatiale aussi exceptionnelle qu’éphémère.

Au début du XXe siècle, les cérémonies offertes le 15 octobre 1902 pour le roi d’Italie Victor Emmanuel III, ou le 2 juin 1905 pour le roi d’Espagne Alphonse XIII, renouvellent cette magnificence royalement républicaine.

7 - La Première Guerre mondiale

Fermé au public dès le 2 septembre 1914, le musée et le domaine font l’objet de diverses mesures de protection. Malgré le rapprochement inquiétant du front au début de l’année 1918, la Première Guerre mondiale laisse moins de traces que le conflit de 1870-1871 puisque les troupes allemandes ne parviennent pas à remonter jusqu’à Versailles.

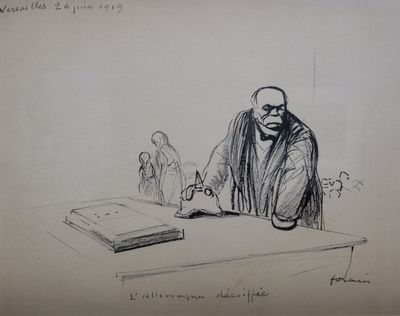

Avant même la fin du conflit, les représentants des puissances victorieuses se retrouvent à l’hôtel Trianon Palace, récemment édifié à la lisière du parc, qui abrite pendant plusieurs mois le Conseil supérieur de guerre interallié. De leur côté, les plénipotentiaires allemands logent dans l’hôtel des Réservoirs dès le mois d’avril 1919, avant la signature du traité de Paix qui a lieu dans la galerie des Glaces le 28 juin. La Grande Galerie de Louis XIV, véritablement bondée, sert alors de cadre à l’événement tant attendu : mondialement médiatisée, la mise en scène de cette signature constitue une revanche pour les Français, humiliés au même endroit lors de la proclamation allemande du 18 janvier 1871. Signé au Grand Trianon le 4 juin 1920, le traité de Trianon scelle le sort de la Hongrie.

8 - A la recherche du Versailles perdu

À la recherche du Versailles perdu

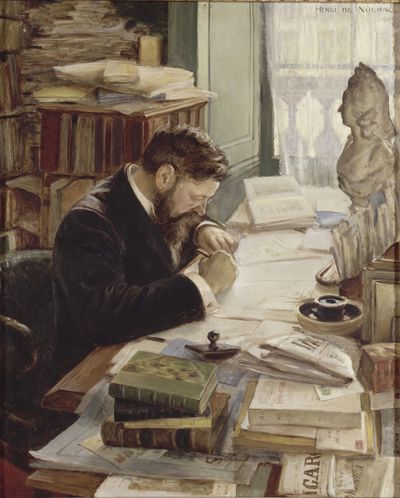

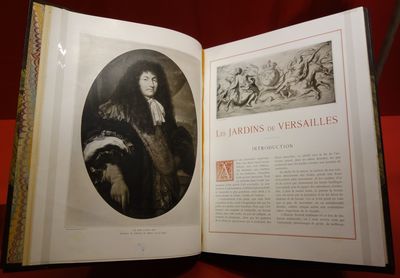

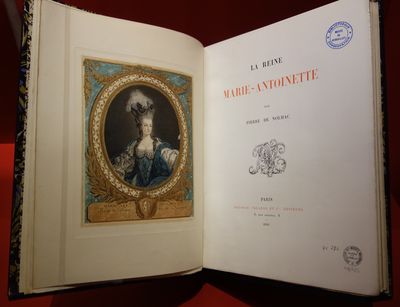

Tandis que l’actualité politique s’intensifie à Versailles, amenant des instances diverses à occuper des parties importantes du Château, le projet prend corps de restaurer un palais témoignant dignement de l’ancienne magnificence de la cour de France. Après la réorganisation totale et brutale orchestrée par Louis-Philippe, après les timides essais de remeublement effectués sous le Second Empire, l’arrivée de Pierre de Nolhac à la tête du musée en 1892 marque le début d’une ambition nouvelle.C’est un grand projet partagé entre la conservation et les architectes du Château, dont les points de vue respectifs sont souvent antagonistes. Les débats sont épiques, à l’image du face à face entre Pierre de Nolhac et l’architecte Marcel Lambert. L’activité de restauration est intense dans les jardins, du bassin de Neptune inauguré en 1889 jusqu’à Trianon. Les esthètes déplorent la perte d’une pureté originelle au profit de reconstitutions sans âme, mais Versailles se débarrasse peu à peu de ses plaies béantes et de ses vides. Le retour au Château de meubles emblématiques, les appartements restitués, les publications et les expositions de Pierre de Nolhac inaugurent un travail scientifique poursuivi, après son départ en 1920, par André Pératé puis Gaston Brière, et tous leurs successeurs jusqu’à nos jours.

La création en 1907 de la Société des Amis de Versailles, qui réunit des personnalités politiques et artistiques de premier plan, accompagne cet effort visant à inverser, dans le domaine du mobilier, la grande hémorragie qu’a connue le Château après la Révolution. Pierre de Nolhac intitulera ses mémoires, publiés en 1937, La Résurrection de Versailles.

9 - La Société des Amis de Versailles

Dans les années 1900, l’état préoccupant dans lequel se trouvent les châteaux de Versailles et de Trianon suscite l’émoi dans la presse. En 1907, moins de dix ans après la création de la Société des Amis du Louvre, est donc fondée la Société des Amis de Versailles sous l’impulsion d’Eugène Tardieu, journaliste à l’Écho de Paris. Deux figures politiques montantes – et futurs présidents de la République - participent à la rédaction des statuts : Raymond Poincaré, ancien ministre et depuis sénateur de la Meuse, et Alexandre Millerand, député de la Seine.

Le dramaturge Victorien Sardou, grand ami de la comédienne Sarah Bernhardt et gendre de l’ancien conservateur du musée, Eudore Soulié, assure la première présidence de la Société jusqu’à son décès l’année suivante. Le peintre de batailles Édouard Detaille lui succède pendant quatre ans, suivi d’Alexandre Millerand.

Depuis le palais du Louvre où elle est installée, la Société des Amis de Versailles organise des conférences, mais surtout participe au financement de restaurations et d’acquisitions notables pour le musée, comme le surtout en biscuit de Sèvres exécuté à l’occasion du mariage du Dauphin en 1770 ou le portrait de Marie-Antoinette à cheval par Brun de Versoix.

10 - Versailles redessiné

En matière d’architecture, Versailles n’a jamais connu le repos, ni sous l’Ancien Régime, ni après. Aux transformations radicales opérées par Frédéric Nepveu pour accueillir le musée de Louis-Philippe succèdent les importantes restaurations de Charles-Auguste Questel, culminant avec la Chapelle royale en 1875-1878. Il est le premier à traiter le Château comme un monument historique et c’est dans son sillage que s’inscrivent les brillants Prix de Rome Alfred Leclerc dans la décennie 1880, puis Marcel Lambert jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale. Le plus grand chantier de Leclerc est la restauration du bassin de Neptune, très dégradé et dont l’aspect actuel doit tout à sa main.

Lambert est actif à Versailles pendant vingt-quatre ans et ses travaux sont nombreux sur les bâtiments comme dans les jardins (on remarquera l’ambitieux projet de restitution des pavillons du bosquet des Dômes) et à Trianon. Son plus grand chantier est celui de la grande façade ouest du Château dont il termine le corps central, la guerre repoussant l’achèvement complet à… 1999 !

De son successeur, François Benjamin Chaussemiche, en fonction de 1913 à 1924, sont présentés dans l’exposition quelques dessins dont un projet très audacieux et non réalisé pour la Vieille aile.

Le mécénat de John D. Rockefeller permettra une gigantesque campagne de travaux mise en oeuvre par Patrice Bonnet.

11 - Le Versailles analytique de Maurice Lobre (1862-1951)

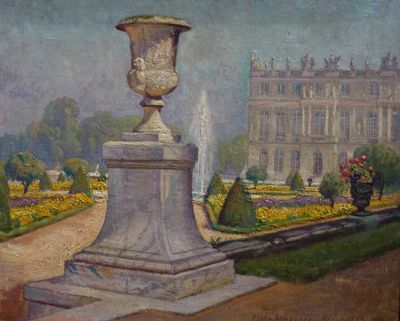

Pendant plus de cinquante ans, Maurice Lobre a immortalisé Versailles avec une ferveur presque religieuse. Si le nom de ce peintre est aujourd’hui presque oublié, ses contemporains ont loué la solidité de son talent. Le caractère analytique de sa peinture l’enracine dans une tradition classique, dont il ne renie jamais la filiation.

À première vue, rien ne prédispose le bordelais Maurice Lobre à devenir le « peintre de Versailles ». Au début des années 1890, l’artiste découvre le lieu, un peu par hasard, lors d’un séjour en famille. C’est immédiatement le coup de foudre. Dès ce jour, Versailles devient son quartier général et demeure un véritable fil d’Ariane dans la vie du peintre. Familier des lieux, il se lie d’amitié avec Pierre de Nolhac, offrant au conservateur une vitrine du Château au sein des Salons parisiens, où il expose régulièrement.

L’artiste peint presque exclusivement sur le motif, installant son chevalet durant des semaines – voire des mois ou des années – dans les salons du Château, ou à Trianon. Les Petits Appartements l’attirent particulièrement, par leur ambiance intime et feutrée. S’il s’intéresse d’abord peu aux extérieurs, cette tendance commence à s’inverser à partir des années 1910.

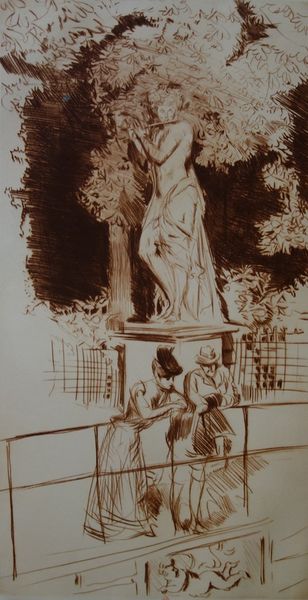

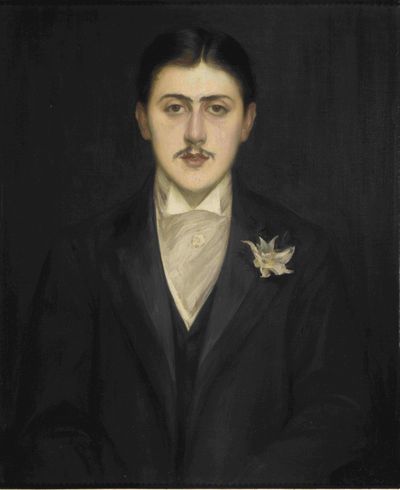

12 - Le Jardin des poètes

La littérature joue un rôle essentiel dans la réinvention de Versailles à la fin du XIXe siècle. L’aura qui entoure le Château, faite d’un mélange complexe de fascination, d’imagination débridée, de gaîté et de mélancolie, serait bien difficile à saisir sans les formules restées célèbres de Proust, de Robert de Montesquiou ou de Maurice Barrès. Le Château est le centre de gravité d’un groupe de poètes, de peintres et de musiciens partageant une esthétique raffinée qui n’exclut pas la modernité, à l’image de la verve dansante des tableaux de Giovanni Boldini. Les séjours prolongés à l’hôtel des Réservoirs leur permettent de s’immerger dans l’atmosphère du Château et de ses jardins, quand ils ne s’installent pas complètement à Versailles.

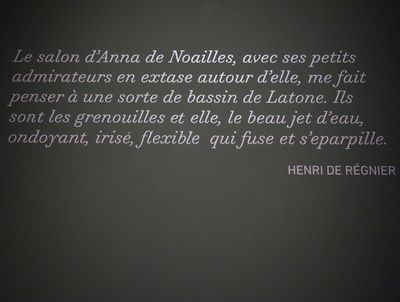

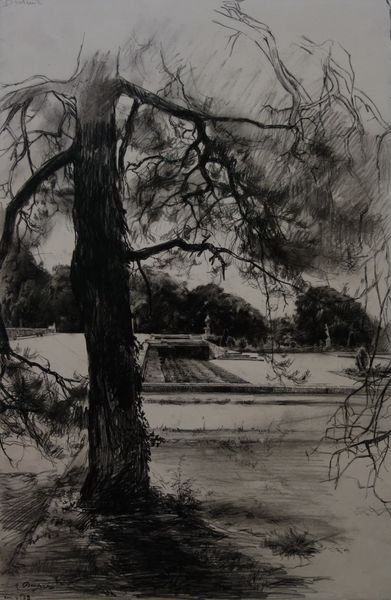

Paul Helleu multiplie, dans ses tableaux et ses eaux-fortes, les portraits d’élégantes et les vues du parc de Versailles, mêlant les deux registres pour en faire un genre à part entière, parfaitement illustré par le tableau ayant probablement appartenu à Marcel Proust, Trois femmes dans le parc de Versailles. Albert Besnard illustre en 1899 Les Perles rouges de Montesquiou, tandis que La Cité des Eaux d’Henri de Régnier, l’autre grand recueil poétique entièrement consacré à Versailles, paraît en 1902. Une édition de 1912 sera accompagnée de paysages de Charles Jouas.

De nombreuses oeuvres musicales sont composées à partir d’impressions du Château et de ses jardins. À côté de productions souvent délicieusement désuètes se détachent les figures de Gabriel Fauré et de Reynaldo Hahn, indissociables de l’atmosphère précieuse et méditative que décrivent leurs amis peintres et poètes.

Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la photographie.

13 - Les Fêtes

Dans le sillage des réceptions organisées sous le Second Empire, d’importantes manifestations culturelles et mondaines sont programmées dans le parc au tournant du XXe siècle, sous l’égide de diverses sociétés artistiques ou de personnalités du grand monde.

Organisée par la comtesse de La Rochefoucauld et Alix de Nolhac au profit des crèches de la ville, la fête « par excellence » eut lieu au Hameau le 27 juin 1901. Si l’on en juge par la presse, le Tout-Paris s’y précipite : au pied du célèbre moulin se côtoient l’Américaine Anna Gould – l’épouse de Boni de Castellane, déguisée en Marie- Antoinette –, le peintre Carolus-Duran, l’écrivain Robert de Montesquiou et toute la bonne société de l’époque.

Sous la houlette de personnalités phares de la Belle Époque, comme Robert de Montesquiou ou sa nièce Élisabeth Greffulhe, les jardins retrouvent, le temps d’une soirée, leur faste d’antan. Le 11 juillet 1908, la comtesse, réputée l’une des plus belles femmes de Paris, y organise une fête inoubliable en présence de l’archiduchesse Marie-Josèphe de Saxe et de personnalités triées sur le volet.

14 - Versailles, salon littéraire

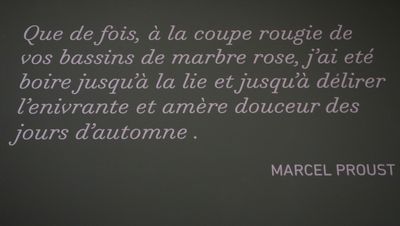

Versailles apparaît tel un leitmotiv chez de nombreux écrivains, qui érigent l’ancienne cité royale en lieu de pèlerinage comme le font Marcel Proust, Maurice Barrès ou Robert de Montesquiou. Les jardins du parc, si « ennuyeux » aux yeux d’Alfred de Musset regagnent leurs lettres de noblesse, encensés dans une exaltation commune. L’auteur de La Recherche y retrouve le temps perdu, tandis que Maurice Barrès hume le parfum automnal de ses allées jusqu’à l’écoeurement. Au sein de ce cercle d’esthètes, la poétesse Anna de Noailles s’éblouit du chant d’un rossignol dans le jardin du Roi.

« Versaillomane » jusqu’à l’excès, Robert de Montesquiou chante les louanges de cette « Royale Palmyre » dans des vers aux accents fin de siècle dont Les Perles Rouges, offrent la quintessence. Dans ses demeures successives, du pavillon Montesquiou, situé à quelques pas du Château, au Palais Rose du Vésinet, copie du Grand Trianon où il s’installe en 1910, le dandy-écrivain fait revivre l’âme de Versailles. La présence de la vasque en marbre provenant de l’ancien appartement des Bains de Louis XIV, qu’il acquiert avec son ami intime Gabriel de Yturri, apporte une dimension concrète à son fantasme.

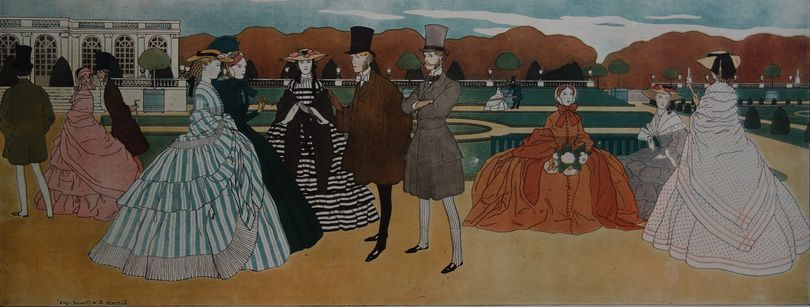

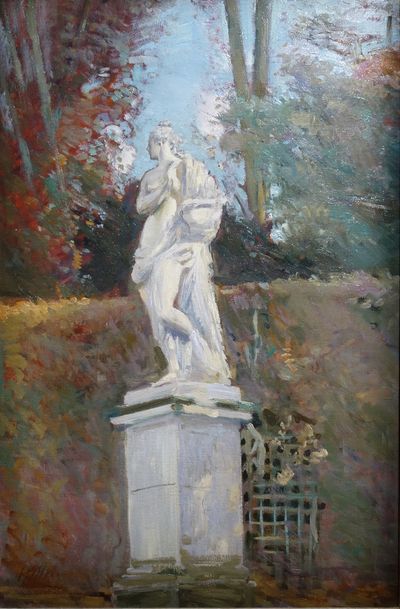

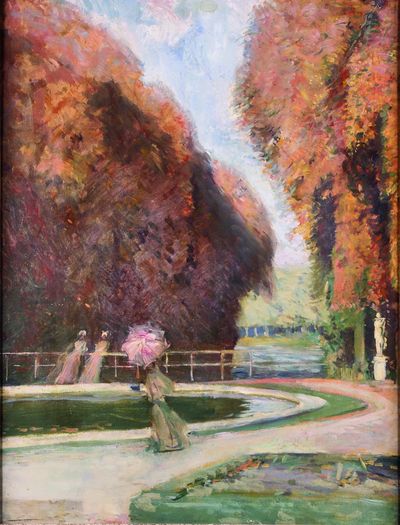

15 - L'invention de l'automne versaillais

S’il est une saison privilégiée pour visiter le parc de Versailles à la Belle Époque, c’est incontestablement l’automne. Écrivains, peintres, photographes, musiciens, hommes politiques : tous, de façon unanime, d’Henri de Régnier à Alexandre Millerand, en passant par Paul Helleu et Reynaldo Hahn, se sont épris de ses jardins tapissés de feuilles mortes.

L’atmosphère automnale et ses couleurs mordorées ravissent les néo-impressionnistes et les symbolistes, qui accourent dans les allées du parc dès le début de la saison. Les rousses frondaisons constituent un véritable aimant pour les peintres, au point d’inspirer à un chroniqueur la formule d’un « salon d’automne ». Célèbres, confirmés ou simples amateurs, les artistes se retrouvent ainsi dans cet écrin particulièrement propice à la création.

Le spectacle magnifique qui enchante peintres et écrivains porte aussi en lui une profonde mélancolie. La lente agonie de la nature offre, en effet, un écho à la conscience de la disparition d’un monde. Versailles, temple de la monarchie d’Ancien Régime, apparaît, comme chez Maurice Barrès, au bord de la « décomposition ».

16 - 1 - Thème et variations

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Versailles ne suscite pas seulement un vif engouement. Pour certains, c’est l’amour fou, au point qu’il ne leur suffit pas de posséder quelques objets évoquant le domaine ou d’assister à des fêtes dans les jardins. Plusieurs personnalités disposant des moyens nécessaires se font bâtir des palais à l’imitation du Château royal. Avec le roi Louis II de Bavière, l’exercice est poussé jusqu’à la démesure. Désireux de faire édifier à partir de 1868 un nouveau pavillon dans son relais de chasse de Linderhof, le souverain constate bientôt que le domaine est trop étroit pour son rêve. Il acquiert une île sur le plus grand lac de Bavière et lance la construction de Herrenchiemsee, véritable double de Versailles qui en reprend le plan complet, jardins compris. Tout en témoignant d’une connaissance approfondie du modèle, le Château, qui reste inachevé à la mort du roi en 1886, offre un troublant mélange de styles.

Ailleurs, ce sont des fragments qui sont reproduits : des escaliers de la Reine, des escaliers des Ambassadeurs surtout, à Vienne, à Bruxelles, en Angleterre et dans le Palais rose de Boni de Castellane, avenue Foch à Paris. Les jardins ne sont pas en reste et Achille Duchêne s’impose comme le nouveau Le Nôtre.

Aux États-Unis, les appartements de Central Park se remplissent de mobilier royal ou de répliques, tandis que s’élèvent dans les lieux de villégiature des palais inspirés du Grand ou du Petit Trianon, comme Marble House, la propriété d’Alva Vanderbilt.

Non moins spectaculaire est le second paquebot France, inauguré en 1912, qui sera surnommé le « Versailles des mers ». Il permet à une clientèle habituée à ces décors de ne pas être dépaysée, même lorsqu’elle traverse l’Atlantique.

16 - 2 - Le Palais rose de Boni de Castellane

Peu après son mariage avec la riche héritière américaine Anna Gould, le dandy Boniface de Castellane (1867-1932) fait construire entre 1896 et 1898 le Palais Rose, réplique du Grand Trianon de Versailles, avenue Foch à Paris. Suivant les consignes relativement précises de son commanditaire, l’architecte Paul-Ernest Sanson édifie une demeure hors du commun, malheureusement démolie en 1969.

Composée de trois niveaux, elle comportait un magnifique escalier d’honneur, sur le modèle de l’ancien escalier des Ambassadeurs de Versailles. Le peintre Hector d’Espouy fut chargé de la décoration de son plafond, imitant ainsi le travail réalisé par Charles Le Brun deux cents ans plus tôt. La conception des jardins revint au paysagiste Achille Duchêne, qui renouvelait ici le parterre de broderies et le jardin à la française.

Célèbre lieu de mondanité durant la Belle Époque, le Palais Rose renfermait les collections exceptionnelles de Boni de Castellane, dont des chefs-d’oeuvre insignes des XVIIe et XVIIIe siècles.

Achille Duchêne (1866-1947). L’Hôtel de Castellane, non daté. Pierre noire, rehauts de blanc. Paris, musée des Arts décoratifs, don de Madame Duchêne (1949).

Achille Duchêne (1866-1947). L’Hôtel de Castellane, non daté. Pierre noire, rehauts de blanc. Paris, musée des Arts décoratifs, don de Madame Duchêne (1949).

17 - Le « Versailles des mers »

Surnommé « Le Versailles des mers », le paquebot France inauguré par la Compagnie Générale Transatlantique le 20 avril 1912, soit cinq jours après le naufrage du Titanic, se veut une sorte de Château flottant aux accents ouisquatorziens. Doté de quatre cheminées et long de 227 mètres, ce paquebot offrait tout le confort aux croisiéristes voyageant du vieux au nouveau continent sur la fameuse French Line, reliant le port du Havre à celui de New-York.

Les portes doubles du hall d’entrée étaient ornées d’un motif de soleil rayonnant, copié sur le modèle versaillais, tandis que les espaces dévolus aux privilégiés des 1ères classes redoublaient d’évocations du Grand siècle, comme son « salon Louis XIV », composé d’un mobilier de style et d’une copie du portrait du roi par Hyacinthe Rigaud. Il subsiste quelques éléments de cet incroyable décor, comme les boiseries présentées dans l’exposition provenant du salon dit de Louis XIV, du mobilier et une toile de Gaston La Touche, La grâce française, qui surplombait l’escalier de la salle à manger.

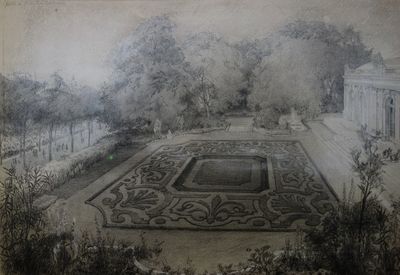

18 - Achille Duchêne (1866-1947), ou l'esprit des jardins français renouvelé

Formé auprès de son père Henri, le paysagiste Achille Duchêne renouvelle le jardin à la française, dont il se fait une spécialité, de la Belle Époque jusque dans les années 1940. Réinterprétant l’oeuvre de Le Nôtre dont il s’inscrit dans la directe filiation, il parvient à imposer son style dans les plus beaux jardins d’Europe et des États-Unis. Les plus fortunés s’arrachent ses services, afin de recréer dans leurs domaines des compositions dont Versailles est le modèle par excellence. Fin connaisseur de l’art des jardins du Grand Siècle, Achille Duchêne parvient à répondre aux aspirations de chacun, comme Maurice Barrès, pour lequel il conçoit dans sa propriété natale de Lorraine un théâtre de verdure qui n’est pas sans rappeler les anciens jardins de Marly.

Achille Duchêne décline à l’envi les parterres de broderies, les bosquets sous forme de lieux clos traités comme des pièces d’architecture et les motifs de treillage, dont le fonds de dessins aujourd’hui conservé au cabinet des arts graphiques du musée des Arts décoratifs à Paris, illustre l’extrême raffinement, comme la surprenante modernité.

19 - Les Versailles américains

Outre-Atlantique, Versailles suscite un immense engouement parmi la haute société qui se passionne pour l’art français du XVIIIe siècle. Entre 1888 et 1892, l’architecte américain Richard Morris Hunt fait édifier à Newport pour Alva Vanderbilt une villa dénommée Marble House, inspirée du Petit Trianon. Ses dessins préparatoires, aujourd’hui conservés à la Library of Congress de Washington, témoignent de multiples références à Versailles, exigées par la riche commanditaire.

Vingt ans plus tard, Marjorie Merriweather Post, héritière d’un empire commercial, confirme ce prestige de Versailles. Collectionneuse avisée, elle parvient à acquérir des objets insignes, dont certaines ont appartenu à Marie-Antoinette. Passionnée par l’image de la reine, elle se déguise à plusieurs occasions sous ses traits : ainsi, en 1923, à l’occasion d’un bal organisé à Palm Beach.

À Versailles même, la communauté américaine s’accroît au début du XXe siècle. Dans les années 1900, l’influente décoratrice new-yorkaise Elsie de Wolfe s’installe dans la Villa Trianon, dont les façades et les jardins, situés à quelques mètres de ceux du Château, sont redessinés par Achille Duchêne.

20 - Gaston La Touche

Originaire de Saint-Cloud, le peintre Gaston La Touche (1854-1913) se passionne très jeune pour des romans de cape et d’épée. Doté d’un talent précoce, il effectue de nombreuses escapades dans le parc de Versailles, dont il reconnaît très vite toute l’importance pour son oeuvre. Sans formation académique, ces jardins joueront pour lui le rôle d’un « maître ».

Qualifié de « Watteau du XIXe siècle », Gaston La Touche s’éloigne dès les années 1890 d’une palette sombre au profit d’un coloris intense, qu’il fait éclater dans ses toiles aux accents mystérieux. L’eau y occupe une place centrale, faisant jouer les miroitements de la lumière sur les bassins et les carnations dorées des délicates naïades qui s’y baignent. Par sa dimension poétique, extravagante, confinant parfois au fantastique, la vision du peintre se démarque de toute la production de l’époque. Ses jardins regorgent de fantasmes : princesses, faunes et satyres, putti et autres nymphes peuplent ses tableaux.

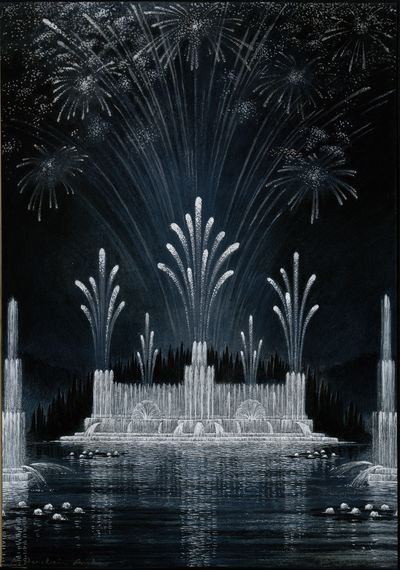

La monumentale Fête de nuit, qu’il exécute en 1906 pour le palais de l’Élysée, combine en les transformant plusieurs éléments des jardins de Versailles.

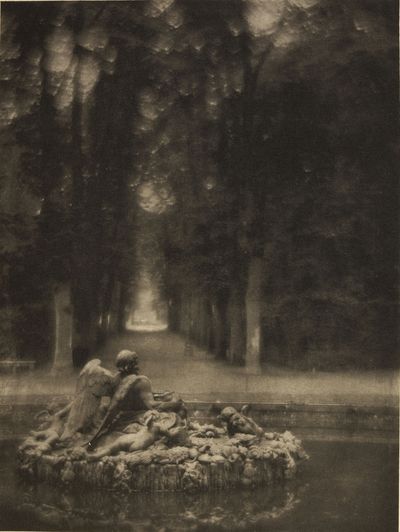

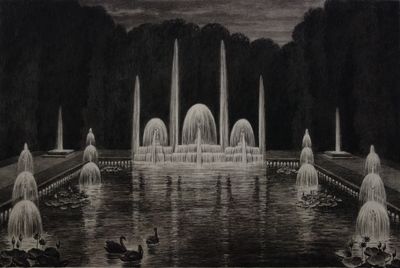

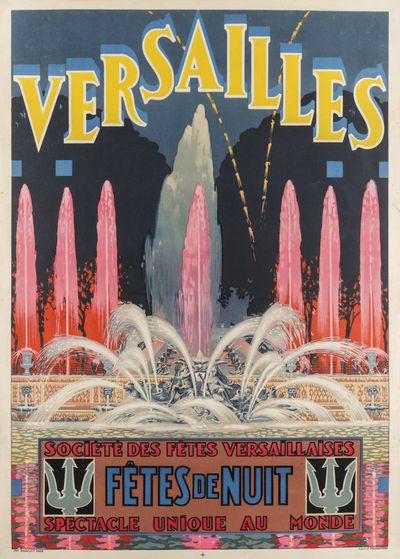

21 - La Cité des eaux

La Cité des Eaux, recueil de poèmes d’Henri de Régnier paru en 1902, dépeint Versailles comme un univers essentiellement aquatique dont l’âme secrète se trouve contenue dans ses bassins. L’auteur les préfère immobiles et abandonnés : « Que m’importent le jet, la gerbe et la cascade ». Mais le prestige des jardins royaux tient justement à ce système hydraulique sans équivalent, parvenu jusqu’à nous dans son état d’origine, qui permet de faire jouer les Grandes Eaux. Ce spectacle pour lequel le Roi-Soleil fit effectuer des travaux pharaoniques n’a jamais perdu de son pouvoir de séduction. Il accompagne les événements officiels et devient une destination touristique dès le milieu du XIXe siècle, avec la création d’une ligne de chemin de fer reliant Paris à Versailles. La Société des Fêtes versaillaises organise sa première fête de nuit en 1862 au bassin de Neptune. Les fêtes suivantes seront de plus en plus sophistiquées, s’achevant par un« embrasement général ». Celle de 1874 attire 70 000 spectateurs et l’éclairage électrique viendra renforcer l’effet dès le début des années 1890.

Versailles est régulièrement comparé à Venise, au point que de nombreux artistes sensibles à la magie de l’eau, comme Henri Le Sidaner et Lucien Lévy-Dhurmer, se partagent entre les deux « cités fraternelles », ainsi que les nomme Robert de Montesquiou.

22 - Nouveaux regards

Nouveaux regards

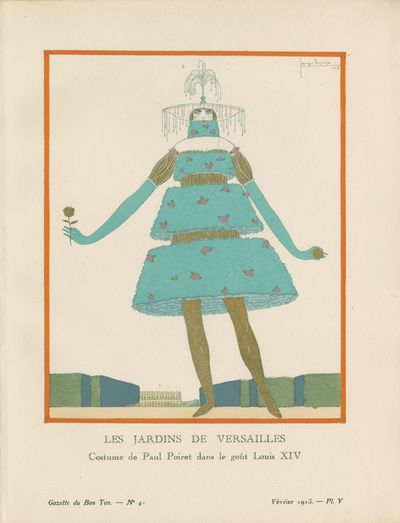

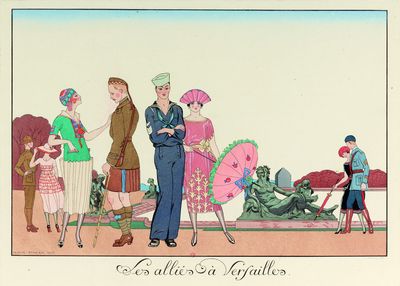

Il y a dans le phénomène du « Versailles Revival » une dominante de nostalgie, de réinvention du passé et d’esthétique fin-de-siècle qui le rend à première vue incompatible avec la modernité. Mais s’il est vrai que les artistes d’avant-garde qui ont marqué le début du XXe siècle n’apparaissent pas dans cette histoire, Versailles n’est pas absent des nouvelles tendances de la mode, de l’art de vivre ou de l’illustration. Le couturier Paul Poiret est ainsi un grand admirateur de Versailles et organise des fêtes Grand Siècle au pavillon du Butard.Les Années folles et l’esthétique Art Déco donnent de nouvelles saveurs au Château, mêlant élégance, humour et parfois érotisme. C’est un Versailles pétillant que l’on trouve sous la plume de George Barbier ou de Gerda Wegener. La grande artiste danoise peint aussi de nombreuses vues des jardins du domaine, en même temps que son mari Einar Wegener, qui se travestit avant de devenir une femme sous le nom de Lily Elbe. Parmi les artistes résolument modernes, Jean-Louis Forain et Georges Rouault, qui ont tous deux vécu à proximité du Château, livrent de Versailles des visions inattendues, prenant le contrepied de l’imagerie traditionnelle dont se délecte la publicité.

De même, les grands photographes réalistes s’intéressent au domaine, plus d’ailleurs pour son public populaire que pour ses monuments. C’est un Versailles nouveau qui se dessine peu à peu, celui de l’époque contemporaine, qui appartient à tous et que chacun s’approprie à sa manière.

Georges Léonnec (1881-1940).

- « Le Grand Trianon ». Dans La Vie parisienne, 53e année, n°47, 20 novembre 1915. Collection particulière.

- « Le Premier Bal de l’automne ». Dans La Vie parisienne, 51e année, n°43, 25 octobre 1913. Collection particulière.