|

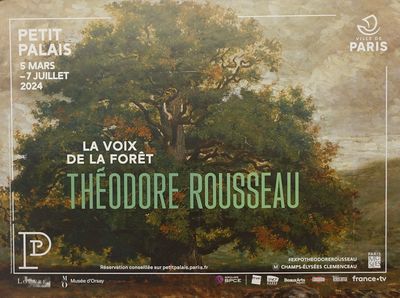

THÉODORE ROUSSEAU

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°593 du 8 mai 2024 |

|---|

Une génération avant les peintres impressionnistes, Théodore Rousseau (Paris, 1812 - Barbizon, 1867) est l’un des artistes les plus controversés de son temps. Archétype de l’artiste bohème, rebelle et moderne, il est écarté du Salon, événement central de la vie artistique, par un jury académique sévère, tout en étant acclamé comme le «plus grand paysagiste d’Europe» par la critique progressiste. Il prouve à lui tout seul la vitalité de l’école du paysage au milieu du XIXe siècle, suscitant des débats féroces qui deviennent politiques et même, déjà, écologiques.

Car dans un siècle marqué par les découvertes scientifiques, la révolution industrielle et l’exode rural, le rapport de l’homme à la nature est en pleine mutation. Rousseau en est le témoin privilégié, sensible et engagé. Il cherche inlassablement à restituer sur sa toile l’harmonie qu’il éprouve dans la nature, tout à l’étude des arbres et des forêts, ainsi que de l’air et de la lumière qui y circulent. Mû par cet amour inconditionnel pour le vivant, celui qui disait entendre la voix des arbres sera l’un des premiers à élever sa propre voix pour alerter sur la fragilité de cet écosystème.

C’est pourquoi il est temps de se pencher à nouveau sur cette figure révolutionnaire et singulière, en montrant combien l’artiste mérite une place de premier plan dans l’histoire de l’art et du paysage, mais aussi à quel point son œuvre peut guider, aujourd’hui, notre relation à la nature.

Section 1 : Révolutionner la peinture de paysage

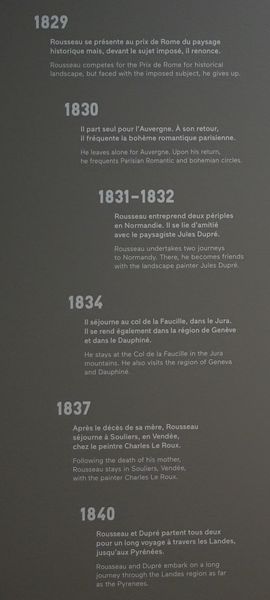

Théodore fait son apprentissage dans l’atelier du maître du «paysage historique», Jean-Charles-Joseph Rémond. En 1829, prêt à passer à son tour le concours du Prix de Rome, Rousseau se rebelle et renonce pour toujours à la voie académique. Il veut peindre la nature pour elle-même, et non comme un simple décor pour des scènes mythologiques ou bibliques. Inspiré par les paysagistes hollandais du XVIIe siècle et par l’Anglais John Constable, il pose comme principe de son art l’étude attentive du réel et des phénomènes naturels.

Il part alors en Auvergne. Ce voyage solitaire sera le point de départ de nombreux autres périples à travers la France: Normandie, Jura, Vendée, Landes, Pyrénées, Berry, mais jamais l’Italie, comme la tradition l’y invitait. On peut le suivre grâce aux œuvres qu’il en rapporte: études à l’huile, dessins et aquarelles. Son ambition étant de fouiller le visible, tout devient sujet pour le peintre: marais, sous-bois, rochers, vieux arbres ou simples branches de bois mort peuplent alors ses études comme ses tableaux plus aboutis.

L'acidité des couleurs de ce tableau rappelle le paysagiste anglais John Constable, dont Théodore Rousseau a probablement vu La Charrette de foin, vendue à Paris en 1832. Son admiration pour Constable fusionne avec la leçon des paysagistes hollandais du XVIIe siècle, notamment Jacob Van Ruisdael ou Meindert Hobbema. Leur sensibilité aux conditions atmosphériques, infiniment changeantes en fonction des saisons et de l’heure du jour, inspire durablement Rousseau.

Théodore Rousseau est marqué par les paysages volcaniques d'Auvergne. Il les représente dans de puissantes œuvres sur papier, lyriques et expressives. Dans ce paysage, il mêle l’aquarelle, la gouache et le pastel. Cette texture riche évoque l'aspect de la peinture à l’huile. La transparence de l’aquarelle contraste avec l’opacité des autres médiums. Cela lui permet de saisir la fluidité de l'atmosphère, à la manière de William Turner, tout en restituant l’aspect terreux et dense du paysage.

Cette œuvre remarquable par sa composition, admise de justesse au Salon de 1834 (onze voix contre dix) est achetée par le duc d'Orléans. L'artiste représente les environs de Compiègne. Derrière un terrain agricole, on distingue à peine les toits d'un village. Au fond, une colline est bordée par la lisière d’un bois. Sous le ciel bleu et gris, on sent le léger frémissement de l'air dans les branches. des paysans et un garde champêtre assis au premier plan ajoutent quelques touches vives.

En 1834, Théodore Rousseau séjourne au col de la Faucille, dans le Jura, qui offre un point de vue unique sur le massif du Mont-Blanc. Désireux de traduire sur la toile l’immensité qui l'environne, il délaisse la perspective traditionnelle et l'exactitude topographique. Sa toile représente un abîme plutôt qu'un panorama. L'espace vers le sommet du mont Blanc semble s'approfondir à mesure qu'on le contemple. Le tableau, dépourvu de toute présence humaine, met au premier plan le sentiment de l'artiste face au déchaînement des éléments.

Théodore Rousseau (1812-1867). Le Lac de Malbuisson, vers 1831, huile sur papier montée sur carton, 19,5×28,4 cm. Collection privée. © Courtesy Jon Landau.

Section 2 : « Le grand refusé », Rousseau l’indiscipliné

Théodore Rousseau travaille d’abord en plein air, au plus près du motif, puis il retouche longtemps ses œuvres dans l’atelier, parfois pendant plusieurs années. «Finir» a été le grand tourment de sa vie, à cause d’une tension fondamentale entre son désir de saisir le réel et celui d’y mêler son âme. «C’est un naturaliste entraîné sans cesse vers l’idéal», résume Charles Baudelaire.

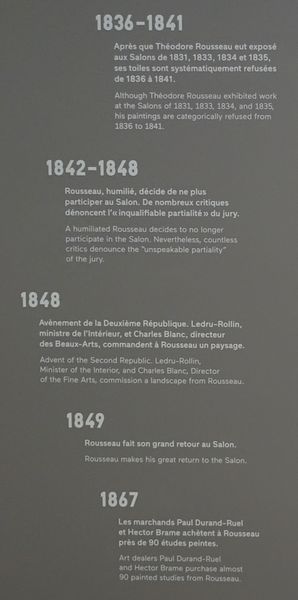

Rousseau est un artiste libre et indiscipliné à tous points de vue, y compris technique : il crée des œuvres hybrides, entre dessin et peinture, et efface la frontière entre esquisse et tableau. On le lui reproche : à partir de 1836, ses œuvres sont systématiquement refusées au Salon officiel. Même son Allée des Châtaigniers, qui devait être acquise par l’État, est refusée par le jury. Découragé, l’artiste n’enverra plus rien au Salon, jusqu’à ce que l’avènement de la République, en 1848, ne fasse prendre à sa carrière un nouveau tour. Soutenu par le Gouvernement, il reçoit une commande officielle et expose à nouveau au Salon, après treize ans d’absence.

Le surnom de «grand refusé», né de son intransigeance et du soutien indéfectible de certains critiques, comme Théophile Thoré, lui a paradoxalement profité sur un plan commercial. Ses œuvres obtiennent un succès croissant auprès des collectionneurs et d’un public en quête d’authenticité.

En raison de processus chimiques irréversibles liés à l'utilisation de bitumes, La Descente des vaches est aujourd'hui presque entièrement détruite. Mais quelques œuvres préparatoires subsistent, dont cette esquisse. Le peintre donne à son paysage l'importance et le format d’une peinture d'histoire. Le jury du Salon refuse le tableau, ce qui soulève une tempête de protestations. En soutien à l'artiste, le peintre Ary Scheffer décide de l'exposer dans son atelier parisien (actuel musée de la Vie romantique).

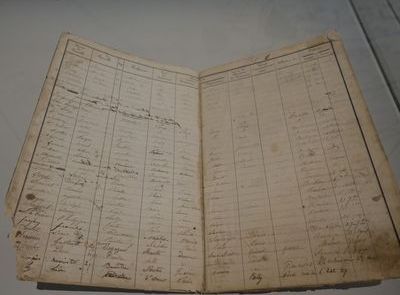

Les registres des procès-verbaux du Salon annuel recensent les décisions prises par le jury au sujet des œuvres envoyées par les artistes qui désirent participer. Le registre de 1838 montre que les deux tableaux envoyés par Théodore Rousseau sont «refusés ». |l est le seul dans la page à subir ce traitement. Le fac-similé du registre de 1849 montre à l'inverse que ses trois envois sont cette fois admis. La mention «admis par révisions», dans la colonne des observations, témoigne d’une volonté de soutenir l’artiste après treize années d’une trop grande sévérité.

Cliquer ici ou sur l'image pour voir un agrandissement

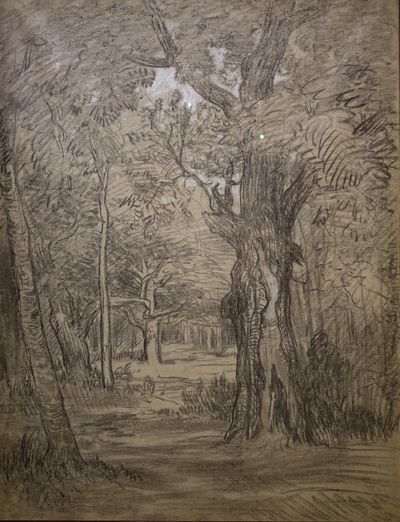

Le format panoramique, rare dans l’œuvre de Théodore Rousseau, témoigne de sa volonté d’innover. Réalisé au fusain et à la mine de plomb vers 1840, le dessin offre de subtils contrastes, entre la brillance de la mine de plomb et l’aspect friable et sombre du fusain. Le papier vergé ivoire illumine la composition, même dans les zones où la matière est appliquée de manière dense. Cette «manière noire» de Rousseau dérive de l’essor contemporain de la lithographie de paysage.

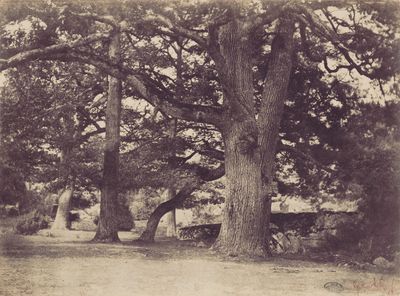

Théodore Rousseau commence son tableau sur le motif, dans le parc du château de Souliers en Vendée, puis il le retouche dans son atelier pendant plusieurs années. Sur une composition ébauchée au fusain et à l'encre, il peint avec des glacis sombres, à la recherche de tons vibrants. Les branches et le feuillage forment une voûte portée par les troncs des arbres, tels des piliers de cathédrale. Plus bas, dans les zones claires, le peintre imite les surfaces rugueuses des châtaigniers en appliquant grossièrement sa peinture.

En 1860, Théodore Rousseau se rend en Franche-Comté. La région lui inspire de nombreuses études et tableaux. Il représente ici la cascade majestueuse du Lison, formé par les eaux du Doubs, qui, après un voyage souterrain, refont surface à travers les hautes falaises, dans une majestueuse cascade. Le statut de cette œuvre, exécutée au fusain et pastel sur toile, demeure ambigu. S'agit-il d’un tableau inachevé, ébauche que Rousseau entendait peindre ensuite à l'huile, ou d’un dessin sur toile autonome ?

Cette esquisse à l’huile sur carton, exécutée en plein air, est un exemple saisissant du style esquissé de Théodore Rousseau et de ses effets dramatiques. Les arbres se détachent en clair-obscur sur un ciel tourmenté et orageux, qui se reflète dans l'étang au premier plan. Les touches furieuses du pinceau et les grattages de la matière picturale sont volontairement laissés visibles et traduisent l'impression du peintre face à la tempête. La palette sobre mêle un bleu foncé presque noir à un jaune vif.

Section 3 : Barbizon, le village des artistes

Lorsque Rousseau s’installe à Barbizon en 1847, le hameau ne compte qu'une seule rue. Derrière les maisons, la plaine s’étend à perte de vue, ponctuée de quelques bosquets. À l’est, s’étale la spectaculaire forêt de Fontainebleau. Depuis le début du siècle, celle-ci attire des dizaines de peintres, qui logent à l’auberge du Père Ganne. L’ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Melun favorise l’essor de ce que l’on nommera bientôt la «colonie» des peintres de Barbizon, à défaut d’être une véritable école.

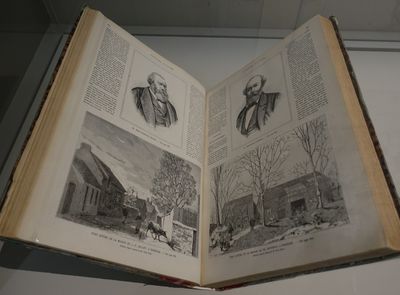

Une communauté se forme autour de Rousseau : les peintres Narcisse Diaz de la Peña, Karl Bodmer, Jean-François Millet et Charles Jacque, ou encore le photographe Eugène Cuvelier, comptent parmi ses intimes. D’autres leur rendent régulièrement visite, tels Constant Troyon, Honoré Daumier, le sculpteur Antoine-Louis Barye, sans oublier les critiques, les collectionneurs et les marchands.

Entre Millet et Rousseau, l’amitié est parfaite, fondée sur la communauté de goûts et l’entraide. Cependant, ils ne peignent pas ensemble : Millet se fait le chroniqueur des terres agricoles côté plaine, tandis que Rousseau se tourne vers la forêt, préférant la solitude des bosquets denses.

Ce tableau est l’un des plus chers à Théodore Rousseau. Il passe deux années à l’achever et le choisit pour son retour triomphal au Salon, en 1849. Constituée d'une profusion de feuilles et de branches où l'on peut sentir l'air circuler, l’œuvre est également emblématique de la vision écologique de l'artiste. La nature y est décrite comme un tout organique dans lequel les populations rurales sont intégrées. Les bergères faisant paître leurs vaches se fondent harmonieusement dans l’environnement forestier.

Le Printemps est commandé à Jean-François Millet en mars 1868 par Frédéric Hartmann, mécène de Théodore Rousseau. Rare paysage «pur» dans l’œuvre de Millet, l'œuvre semble un hommage à son ami Rousseau disparu quelques mois plus tôt. Elle ne laisse que peu de place à l'homme - petite figure de paysan sous un arbre - mais il s’agit d’une nature domestiquée, un verger protégé par une barrière. Par ses couleurs fraîches, Millet se rapproche des futurs impressionnistes, Claude Monet, Frédéric Bazille ou Auguste Renoir, qui fréquentent la forêt de Fontainebleau à cette date.

Cliquer ici ou sur l'image pour voir un agrandissement

Ce registre est ouvert le 12 mai 1848 et clos le 3 Septembre 1861. À l'auberge Ganne, chaque voyageur doit y inscrire ses noms, âge, profession, lieu de naissance et de résidence, ainsi que sa destination. Le registre révèle que plus de 60 % des hôtes de l'auberge sont des artistes. Parmi les noms les plus célèbres, outre ceux de Théodore Rousseau et des paysagistes, on relève ceux de peintres d’histoire ou de genre, tels Thomas Couture ou Honoré Daumier, qui ont égaiement fréquenté Barbizon, attirés par l’esprit de camaraderie.

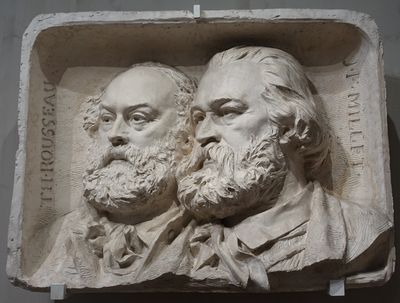

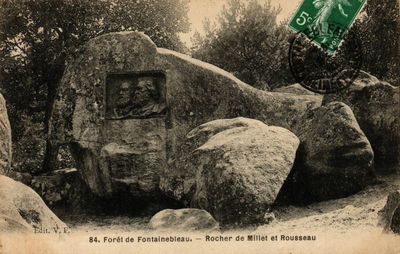

Ce double portrait sculpté de Théodore Rousseau et Jean-François Millet est le modèle en plâtre du monument érigé à la mémoire des deux peintres en forêt de Fontainebleau, grâce à une souscription publique organisée par les artistes de Barbizon. Le bas-relief est fondu en bronze et scellé dans un rocher situé en lisière de forêt, non loin de la route principale sortant de Barbizon. Inauguré le 19 avril 1884, le monument y est toujours visible aujourd’hui.

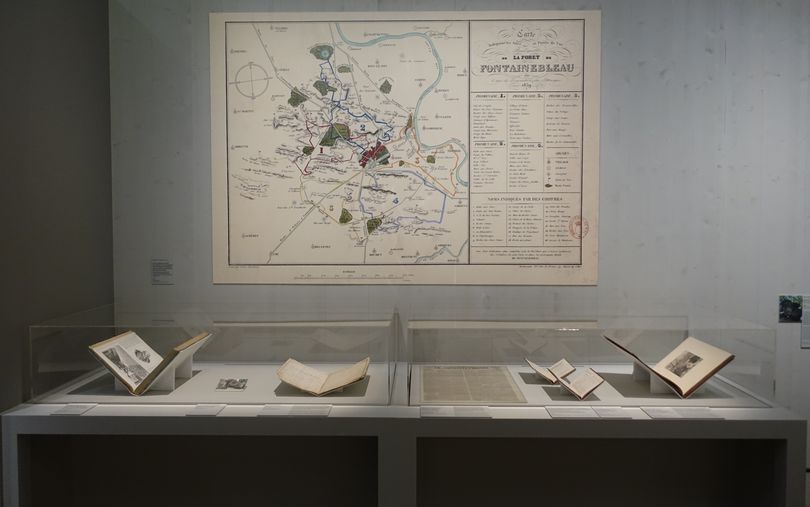

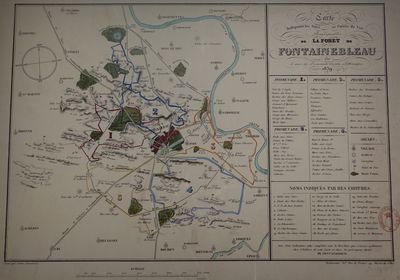

Section 4 : Fontainebleau, une forêt refuge

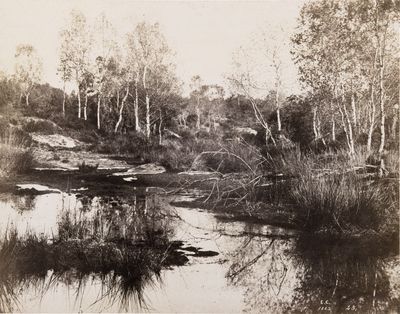

Théodore Rousseau arpente la forêt en solitaire du matin jusqu’au soir. Ses œuvres sont toujours précisément situées, et le spectateur peut le suivre dans ses promenades au fil des saisons, du pavé de Chailly à la Gorge aux Loups, en passant par le plateau de Bellecroix, les sous-bois du Bas-Bréau, les déserts de Macherin et d’Apremont, les rochers de Franchard ou encore la Mare aux Fées.

Sa grande ambition est de peindre «la manifestation de la vie», de faire «qu’un arbre puisse réellement végéter». Cela le conduit à étudier sans relâche les formes, les matières, les couleurs et, surtout, la lumière et l’air qui donnent forme au chaos. Ses tableaux sont composés de telle manière qu’ils donnent l’impression de ne pas l’être. En renonçant à toute perspective géométrique, Rousseau place l’homme à l’intérieur de cet écosystème, et non face à lui.

Rousseau affiche ainsi une conception organique de la nature et du vivant, typique du panthéisme romantique. En immergeant le spectateur dans la nature, il aspire à montrer qu’elle est un tout et que l’homme fait corps avec ce tout, dans une harmonie retrouvée.

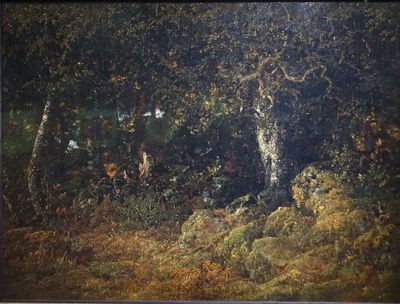

La composition en ellipse de cet «intérieur de forêt» est le produit d’une volonté fréquente de Théodore Rousseau d’immerger le spectateur au cœur de la nature. Celui-ci est enveloppé par le végétal, des broussailles du sol aux branches dans la partie haute du tableau. L’œil n’atteint pas la cime des arbres: au contraire, il plonge vers le lointain, vers l'intérieur de la forêt, où un espace plus lumineux l'attire. Immerger ainsi l'observateur, c'est l'inviter à faire corps avec ce tout organique qu'est la nature.

Au contact d'Eugène Cuvelier, Rousseau s’initie au cliché-verre, un procédé à mi-chemin entre la gravure et la photographie inventé dans les années 1850. La plaque de verre est préalablement enduite d'une couche épaisse de vernis sur laquelle l'artiste dessine avec une pointe. Le tracé découvre le verre translucide. Le tirage est ensuite obtenu par l’action de la lumière qui passe à travers le verre et marque un papier photosensible qui est ensuite fixé. Camille Corot, Charles-François Daubigny et Jean-François Millet le pratiquent également.

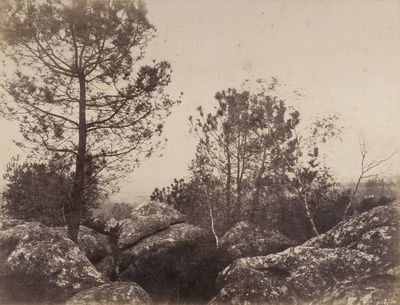

Proche de Camille Corot, le jeune Cuvelier s’installe à Barbizon à la fin des années 1850. Il épousera Louise Ganne, fille du propriétaire de l'auberge Ganne. Nul photographe ne connaît mieux que lui la forêt de Fontainebleau. Il est attentif aux variations de lumière et à la vie de la forêt, alors en pleine transformation. Son usage des négatifs papier, à une époque où la plupart des photographes ont adopté le négatif verre, souligne son attention à l'effet artistique de ses photographies.

Gustave Le Gray, qui défend la dimension artistique de la photographie, fréquente Fontainebleau. Ses vues de la forêt reflètent son talent à composer ses images en jouant avec la mise au point et le temps d'exposition. En capturant uniquement une partie des arbres, il laisse penser que l'image peine à les contenir, ce qui les magnifie. Sa manipulation experte de la lumière et son traitement méticuleux du négatif comme des tirages donnent une force expressive à l'écorce des troncs et une grande douceur aux feuillages.

Ce tableau de jeunesse dépeint une scène idyllique de sous-bois dans le Bas-Bréau, l’un des plus anciens bois de la forêt de Fontainebleau. Au milieu d’un paysage végétal aux tons bruns, verts et jaunes qui évoquent le début de l'automne, un troupeau de vaches s’abreuve à un étang. Bien que le ciel bleu soit visible à travers le feuillage, l'absence de ligne d'horizon et la succession des troncs d'arbres verticaux ferment cet espace chaotique, célébrant la profusion incontrôlable de la nature.

Au début des années 1860, la beauté farouche du désert d’Apremont, fait de rochers et de bruyères, est menacée par la plantation massive de pins sylvestres. Indigné, inconsolable, Théodore Rousseau peint le site avant sa transformation, pour en conserver la mémoire. Lorsque le critique Théophile Thoré décrit le site des gorges d’Apremont dans «Par monts et par bois», on croit voir le tableau. On y pénètre, écrit-il, par un «sentier tortueux entre les rochers, et bientôt on découvre une arène immense, tapissée, au milieu, de mousses couleur de peau d'ours, et bordée de collines en granit argenté».

Au soleil couchant, un bouvier rassemble son troupeau qui s’abreuve paisiblement à la lisière d’une vieille chênaie. Le thème du pâturage choisi par Théodore Rousseau pour sa première commande d'État cache des enjeux politiques. Les artistes de Barbizon s’en emparent régulièrement pour soutenir et défendre le droit des paysans à faire paître leur troupeau en forêt. À l'Exposition universelle de 1855, Rousseau place ce tableau à côté d’un autre qui représente le même site à un moment différent de la journée, annonçant les séries de Claude Monet.

Les lignes obliques dynamiques guident le regard au cœur d’un paysage lugubre. Les arbres squelettiques se détachant sur un pâle crépuscule évoquent les tableaux de Caspar David Friedrich. Le terrain humide et presque nu est rendu avec une grande densité de matière, tandis que le ciel laisse apparaître la toile. Au centre, la mare semble irréelle. Ses puissants verts contrastent harmonieusement avec le ciel rougi. Le tableau a fait partie de la collection de Théophile Thoré, qui fut le plus ardent défenseur de Rousseau.

Section 5 : La voix des arbres

1846-1867. Reproduction. Original: huile sur toile, 162,6 x 260 cm, New York, The Metropolitan Museum of Art.

La forêt de Fontainebleau compte de nombreux «arbres remarquables», chênes et hêtres grandioses et séculaires, signalés et nommés par les guides de Claude-François Denecourt. «Le Charlemagne» peint par Corot, «le Rageur» par Barye, «le Braconnier» par Diaz : ces portraits d’arbres deviennent le passage obligé de l’artiste, peintre ou photographe, qui fréquente la forêt. L’exercice est plus ardu qu’il n’en a l’air : sans récit ni allégorie, l’artiste doit se confronter à la matérialité de l’arbre.

Les portraits d’arbres constituent en quelque sorte la signature de Rousseau. L’artiste observe minutieusement leur structure organique et l’entrecroisement de leurs branches, il scrute leur musculature, leurs nœuds. Les figures humaines sont réduites au minimum, et ce sont les arbres qui font office d’acteurs principaux. Rousseau les appréhende non en tant qu’espèces, mais comme des individus, dont il faut dévoiler «tout le système de vie». Il les écoute, entend leur voix, comprend leur langage, cherchant à percer le secret de leur puissance et de leur énergie sereine.

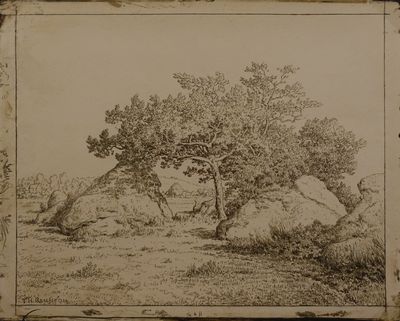

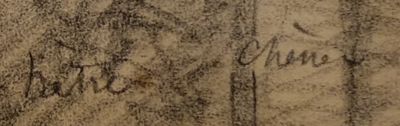

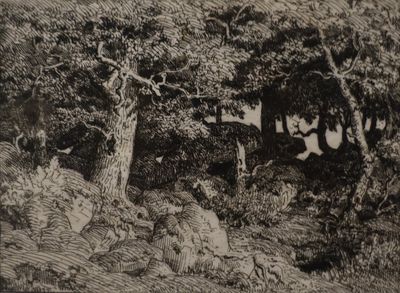

Le site, identifié par une inscription de l'artiste au dos, est l’un de ces bois impénétrables qui comptent parmi les motifs favoris de Théodore Rousseau. Le dessin à la plume et à l’encre brune sur un papier gris-bleu est d’une complexité graphique exceptionnelle. Il évoque la gravure Le Chêne de roche, également exposée dans cette salle. Le motif du bosquet dense qui masque l’horizon rappelle les mots de Théophile Gautier à propos de Rousseau: «Il est touffu, frondescent, inextricable comme une forêt vierge.»

Théodore Rousseau représente deux fois le tortueux «chêne de roche», par la peinture et par l’estampe, au cœur d’un entrelacs de branches et de feuillages. Les deux œuvres se présentent tels des fragments de nature brute, comme si elles étaient dénuées de construction. Par son cadrage, Rousseau offre une vision touffue et obscure de la forêt, contrepoint aux sentiers balisés de Claude-François Denecourt qu'il abhorre. Aucune figure humaine, même minuscule, ne traverse le paysage : c’est une rareté dans l’œuvre de Rousseau.

Le tableau est empreint d’une nostalgie palpable. Théodore Rousseau omet délibérément les collines et les rochers caractéristiques d’Apremont pour mettre en valeur les trois grands chênes bicentenaires. Alfred Sensier, le biographe de Rousseau, soutient que ce tableau a été spécialement créé pour préserver l’ancienne apparence du site menacée par des plantations de pins. La présence du troupeau de vaches et du bouvier souligne aussi une pratique pastorale traditionnelle en plein déclin dans les années 1850 : le pâturage dans la forêt de Fontainebleau.

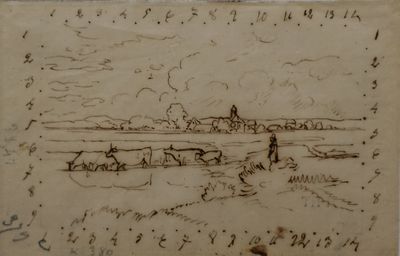

Ce dessin est préparatoire à l’un des tableaux majeurs de l'artiste, commencé tôt dans sa carrière et resté inachevé à sa mort. Conservée au Metropolitan Museum, à New York, l’œuvre, qui n’a pas pu voyager, est reproduite ici en décor. Le dessin est proche de la composition finale: on y retrouve les principaux chênes, l'étang au centre et la souche tordue au second plan. Dans le tableau, le ciel est moins visible, ce qui évoque un sentiment de crainte face à la nature, renforcé par l'ajout de deux minuscules figures de ramasseurs de fagots.

Section 6 : Rousseau écologiste ?

Dès les années 1840, artistes, critiques et écrivains se préoccupent du sort de la forêt. D'une part, elle est saccagée par les coupes massives d'arbres pour l'industrie ; de l'autre, le développement du tourisme et les aménagements de Denecourt altèrent profondément son paysage. Théodore Rousseau cherche à susciter la compassion du spectateur pour ces arbres innocents tombant sous les coups des forestiers. Si dans la plupart de ses tableaux, il met en avant l’unité organique entre l’homme et la nature, il peint aussi parfois des abattages d’arbres, pour éveiller les consciences.

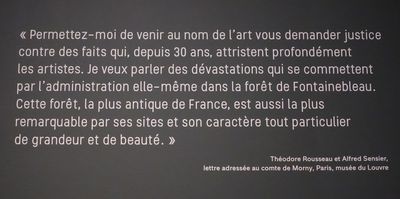

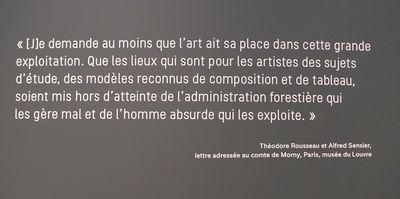

En 1852, Rousseau se fait le porte-voix de la forêt. Il écrit au ministre de l’Intérieur, le comte de Morny, au nom de tous les artistes qui peignent la forêt. Les lieux qui leur servent de modèle et d’inspiration doivent être préservés et mis à l'abri des coupes intempestives. Cet appel passionné trouve un écho. En 1853 naît la toute première réserve naturelle au monde, sous le nom de «série artistique», une réserve officialisée et étendue en 1861. Au nom de l’art, Rousseau participe à l’émergence occidentale d’une conscience écologique.

À première vue, le tableau semble être peint en brunaille. Mais un examen attentif révèle une riche palette de couleurs: un vert vif pour la plaine, un gris profond pour le ciel et un brun chaud et rougeâtre pour l'arbre, protagoniste du tableau. La minuscule silhouette assise près du tronc renforce l’effet imposant de ce chêne majestueux et séculaire. Elle convoque le souvenir des figures dans un paysage de Caspar David Friedrich et rappelle les racines romantiques de l’art de Rousseau.

Il est rare que Théodore Rousseau représente une scène précise impliquant des personnages. Même si la toile est restée à l’état d’ébauche, on distingue, presque au centre de la composition, un homme, en hauteur, nouant une corde sur le tronc du chêne principal. D’autres bûcherons, tout à gauche, tirent sur une seconde corde pour abattre le chêne le plus éloigné. Au premier plan, un arbre gît en travers du passage. Le titre donné par l’artiste, Le Massacre des Innocents, évoque le récit biblique du meurtre de tous les enfants de moins de deux ans dans la région de Bethléem, sur l’ordre du roi Hérode. En comparant les chênes à ces innocents tués, Rousseau a pour objectif d’éveiller les consciences contre la destruction des environnements forestiers induite par l’industrialisation.

Cliquer ici ou sur l'image pour voir un agrandissement

Dijon, musée des Beaux-Arts.

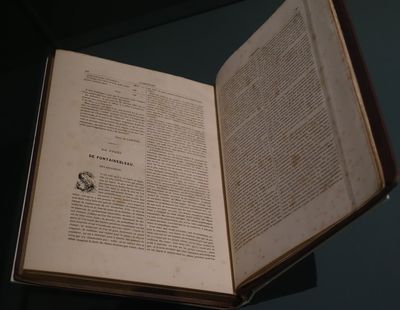

Fontainebleau. Une forêt à défendre.

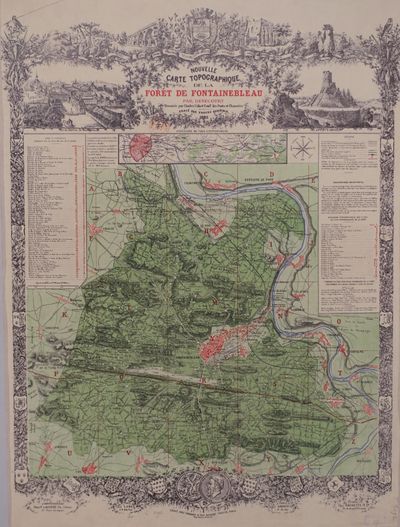

Lieu remarquable par son étendue, l'abondance de son gibier et ses gisements de grès, la forêt de Fontainebleau devient forêt royale dès le Moyen Âge. Vers l'an mille, le roi Robert Il le Pieux crée le domaine royal. Au XVIe siècle, François Ier transforme le fort médiéval existant en une prestigieuse demeure parée des plus beaux atours de la Renaissance française. Dès lors, Fontainebleau devient un lieu de séjour prisé des souverains. De Henri IV à Louis-Philippe, château et forêt se transforment au gré des usages de la chasse à courre.

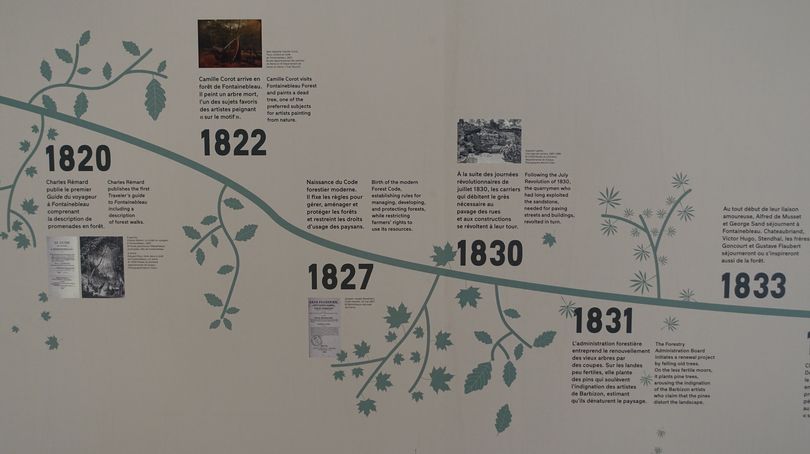

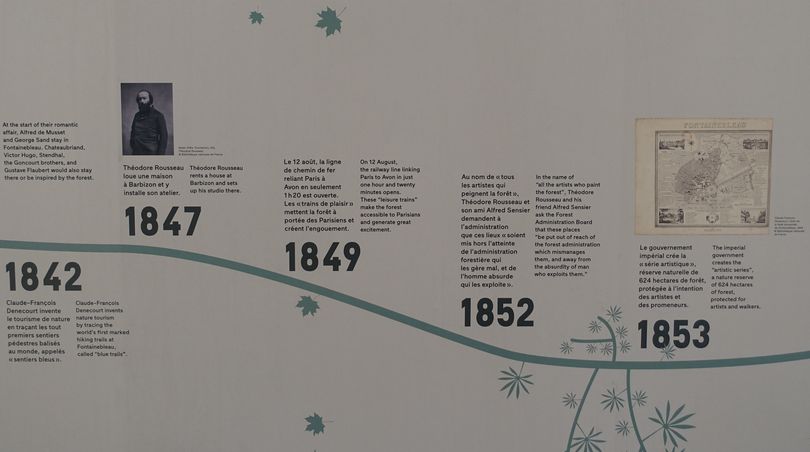

Cette chronologie s'étend du XIXe siècle à nos jours. Elle commence cinquante ans avant le combat déterminant de Théodore Rousseau, au début de l'ère industrielle, alors que la vocation économique de la forêt s'affirme autour de l'exploitation du bois et du grès. Elle montre, sur deux siècles, l'évolution de la forêt à travers l'émergence de nouvelles pratiques, notamment culturelles et écologiques.

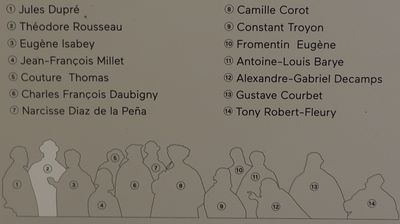

Pour l'Exposition universelle de 1889, célébrant le centenaire de la Révolution française, Alfred Stevens et Henri Gervex réalisent un panorama sans précédent, de cent vingt mètres de long sur vingt mètres de hauteur, figurant six cent quarante et une personnalités marquantes des cent dernières années. La toile a ensuite été découpée en soixante morceaux, aujourd’hui dispersés. Le fragment présenté est un portrait de groupe de peintres de paysage, montrant l'importance acquise par le genre du paysage réaliste au cours du siècle. Théodore Rousseau y côtoie, notamment, ses amis de Barbizon.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)