|

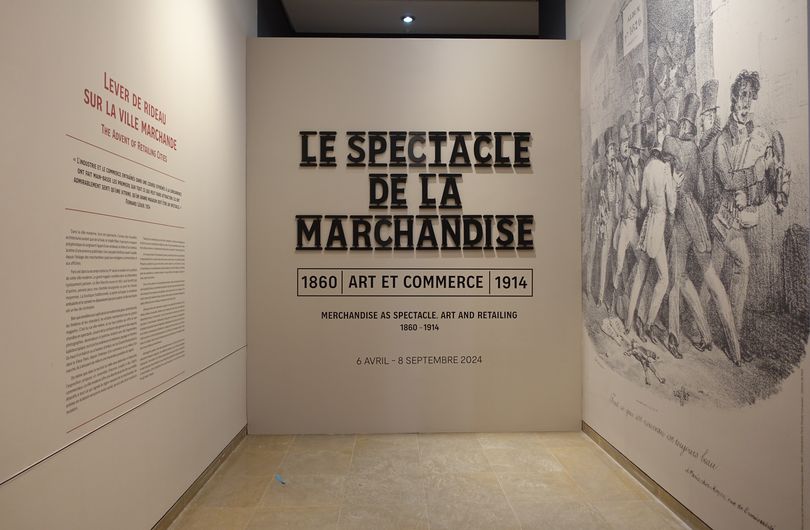

LE SPECTACLE DE LA MARCHANDISE

|

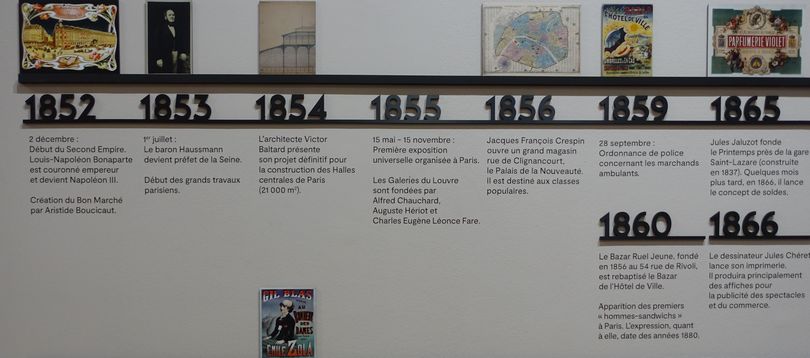

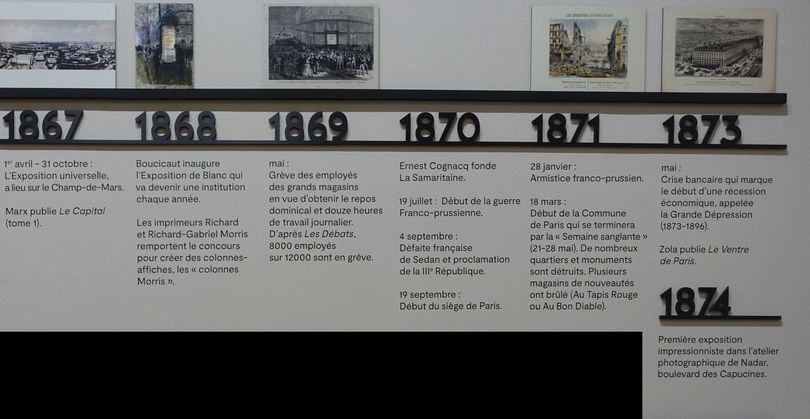

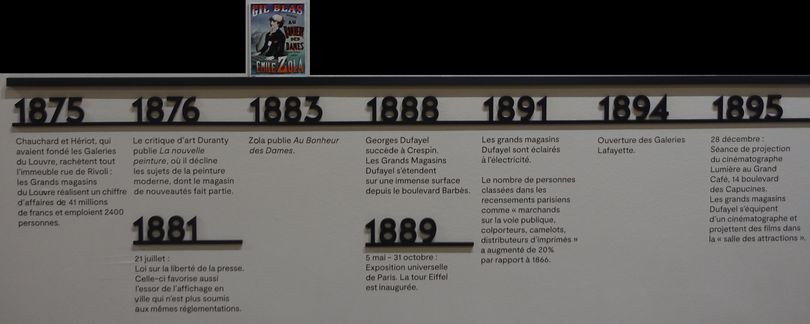

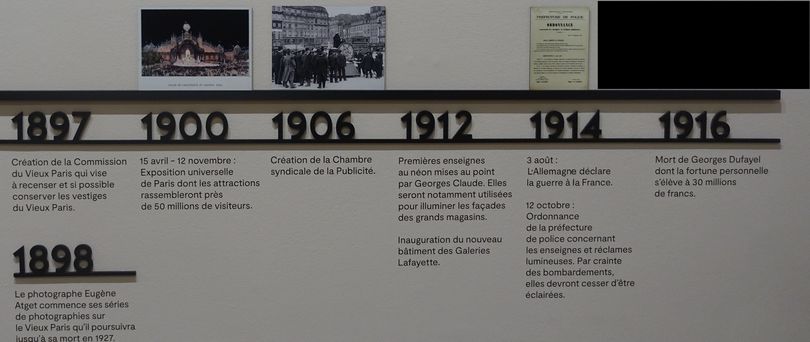

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°596 du 19 juin 2024 |

|---|

Dans la ville moderne, tout est spectacle. Curieux des nouvelles architectures autant que de la foule, le citadin flâne. Il parcourt un espace polyphonique où surgissent l'appel d'une vendeuse, le refrain d'un chanteur, la lettre d’une annonce publicitaire. Une cascade d'artifices visuels l’assaille, depuis l’étalage des marchandises jusqu'aux enseignes commerciales et aux affiches.

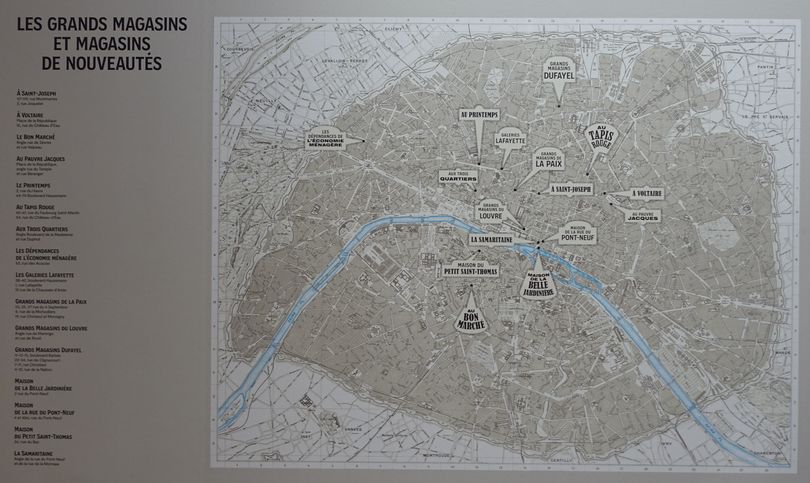

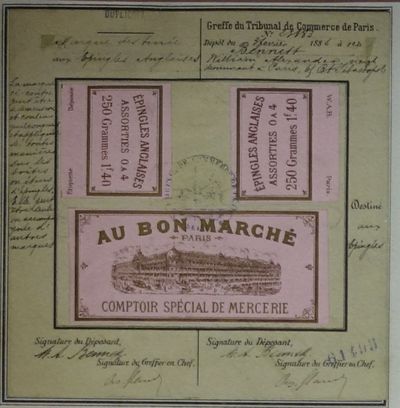

Paris est dans la seconde moitié du 19e siècle le modèle et le symbole de cette ville moderne. Le grand magasin constitue alors un phénomène typiquement parisien. Le Bon Marché ouvre en 1852, suivi bientôt par d’autres, pensés pour une clientèle bourgeoise ou pour les classes moyennes. La boutique traditionnelle, la petite échoppe, la vendeuse ambulante et le camelot ne disparaissent pas pour autant: la ville marchande est un lieu de contrastes.

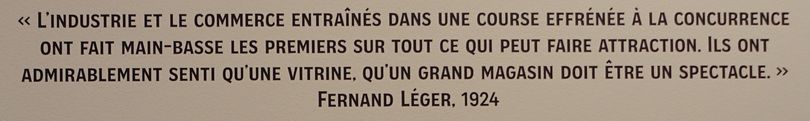

Bien que sensibles aux sujets de la vie moderne (les gares, les boulevards, les théâtres et les chantiers), les artistes représentent peu les grands magasins. C'est la rue elle-même, la rue tout entière qui offre la marchandise en spectacle. Jouant de la confusion des genres et des espaces, photographes, dessinateurs et peintres révèlent une ville fragmentaire, kaléidoscopique, tout à la fois extérieure et intérieure, paysage et chambre. Du haut d'un balcon ou à hauteur d'enfant, sur les Grands Boulevards ou dans le Vieux Paris, depuis l’intérieur d'un commerce ou au milieu d'un marché, ils s'amusent de mille et une traversées possibles du regard.

De même que dans la rue tout se mêle sans distinction ni hiérarchie, l'exposition propose un ensemble d'œuvres couplé à des objets commerciaux. La ville moderne offre une liberté de points de vue inédite. Attentifs à tout ce qui signale le règne naissant de la marchandise, les artistes en éclairent encore le revers social, qui est celui d'un monde en mutation.

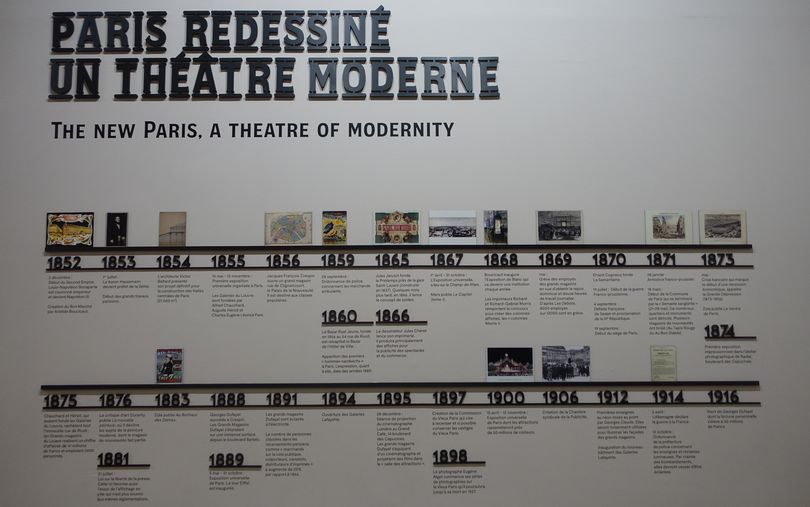

I - PARIS REDESSINÉ. UN THÉÂTRE MODERNE

I-1 - Le spectacle des grands boulevards

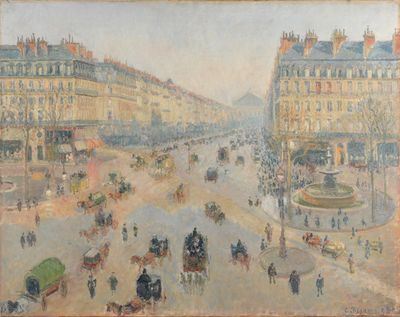

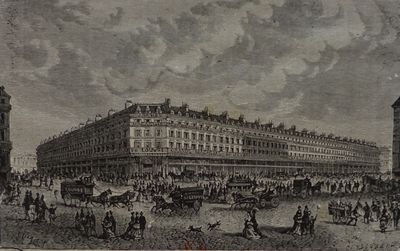

Paris connaît au cours des années 1860-1870 une transformation profonde. La ville passe de 786.000 habitants en 1831 à plus d'un million en 1846, puis à 1.970.000 en 1870. Dès le début du Second Empire, Napoléon III ambitionne de la moderniser. Georges Eugène Haussmann, auréolé du succès des travaux d'embellissement menés à Bordeaux, est nommé préfet de la Seine en 1853. Paris devient alors un immense chantier mobilisant plus de 80.000 ouvriers et artisans. De nombreuses rues étroites et sinueuses héritées de l'époque médiévale disparaissent au profit de nouvelles voies rectilignes. Aux boulevards Poissonnière, des Italiens et Montmartre déjà existants s'ajoutent les boulevards des Capucines et Haussmann, ainsi que l'avenue de l'Opéra. Ces vitrines du luxe et de la mode, proches de la gare Saint-Lazare, quartier des spectacles et des grands magasins, font de Paris une ville extravertie et triomphante.

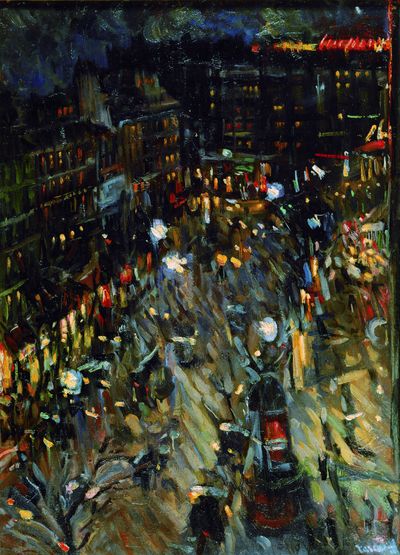

Lieux en vogue et postes d'observation, cités dans tous les guides de Paris, les boulevards représentent l’une des plus grandes attractions de la métropole moderne. Peintres et photographes les choisissent comme sujet d'études: ils s'attachent au mouvement incessant de la foule, en toute saison et par tous les temps, de jour comme de nuit. Postés à un balcon ou à une fenêtre, ils offrent le spectacle de la ville ou s'amusent à montrer les observateurs eux-mêmes.

Constant Puyo. Montmartre, épreuve photomécanique (similigravure) à partir d’une épreuve à la gomme bichromatée. Paris, musée d'Orsay, don de Mme Minda de Gunzburg par l'intermédiaire de la Société des Amis du musée d'Orsay, 1981. © RMN-Grand Palais / Alexis Brandt 58.

Adoptant un point de vue en hauteur, Camille Pissarro dépeint l'activité débordante des nouvelles voies percées au cœur de Paris par le baron Haussmann. Sous la lumière rasante d'une journée d'hiver, il s'attache au fourmillement des passants et à la densité de la circulation. Bordée de devantures commerciales, l'avenue de l'Opéra débouche au terme d'une magistrale perspective sue la façade de l'opéra Garnier construit quelque vingt ans plus tôt.

Le polyorama panoptique est un dispositif optique très en vogue au 19e siècle. Il permet de visionner un tableau animé grâce aux variations de la lumière: éclairé tantôt par l'arrière, tantôt par l'avant, il offre une même scène, considérée alternativement de jour et de nuit. Les vues lithographiées, délicatement coloriées, représentent souvent les rues élégantes de Paris.

Peintre italien spécialisé dans les vues urbaines topographiques (appelées vedute), Giuseppe Canella séjourne à Paris entre 1890 et 1832. Il peint plusieurs versions de cette vue du boulevard Montmartre. On reconnaît à gauche le Théâtre des Variétés, qui jouxte les deux rotondes des Panoramas détruites en 1831. Les travaux conduits par le préfet Haussmann viendront accentuer plus encore la perspective rectiligne du boulevard.

Originaire des Pouilles, Giuseppe De Nittis découvre Paris en 1867, où il s'installe définitivement dès l’année suivante. Ami de Manet et de Caillebotte, il accepte l'invitation de Degas à participer à la première exposition impressionniste en 1874. Adepte de la peinture en plein air, il saisit des scènes de la vie parisienne. Les travaux de percement de l'avenue de l'Opéra, entre 1876 et 1879, entraînent la destruction de quartiers entiers et l'arasement de la butte des Moulins.

Charles Marville est nommé photographe de la ville de Paris en 1862. Sa mission est double: conserver des traces historiques des quartiers sur le point d'être détruits, et prouver le bienfait des nouveaux aménagements. Il documente les principaux sites de Paris, avant, pendant et après les travaux. Si ses vues semblent parfois désertes, c'est parce que les longs temps de pose imposés par la technique photographique naissante créent un effet de flou sur les figures en mouvement.

Dans cette image pleine d'humour, Jean-Léon Gérôme observe les citadins devenus spectateurs. L'accident du titre est masqué par l’attroupement qu'il a provoqué. Les badauds se sont assemblés en cercle. Dans les étages des immeubles au-dessus, des curieux se massent aux fenêtres. Un enfant escalade un réverbère.

I-2 - Les palais de la marchandise

La rénovation de Paris s'accompagne d'architectures spectaculaires destinées à l'exposition des marchandises. En 1854, Victor Baltard entreprend d'édifier les halles centrales, conçues comme un ensemble de pavillons reliés par des rues couvertes : on trouve à l’est la poissonnerie, à l'ouest la boucherie, au centre les légumes. L'immense structure de fer, étonnamment légère, frappe l'imagination des Parisiens. On la retrouve bientôt dans les guides touristiques.

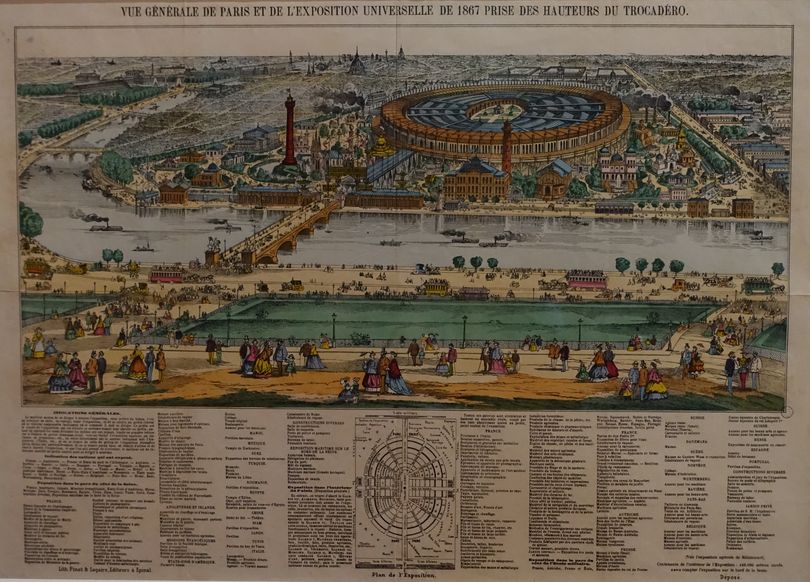

Plus grandiose encore, l'Exposition universelle d'art et d'industrie s’installe sur le Champ-de-Mars d'avril à septembre 1867. Un bâtiment éphémère de 166 000 mètres carrés et 35 000 tonnes de métal abrite plus de 50 000 exposants. Constitué de sept galeries concentriques autour d’un jardin central, il accueille quinze millions de visiteurs venus découvrir une profusion de marchandises soigneusement mises en scène.

Les grands magasins sont les symboles par excellence de la nouvelle architecture commerciale. Véritables palais, souvent remodelés et agrandis, ils incarnent le gigantisme architectural dédié aux marchandises. Le modèle en est fourni par Le Bon Marché construit en 1852 et rénové en 1876 par l'architecte Louis-Charles Boileau et l'ingénieur-constructeur Gustave Eiffel. L'intérieur, imaginé à la manière d'un bazar oriental, est connu grâce à une production publicitaire d'affiches et de gravures.

Lithographie en couleurs. Marseille, Mucem.

Auguste Rosalie Bisson, dit Bisson jeune, fonde en 1852, avec son frère aîné, une imprimerie photographique. Les clichés d'architecture sont l'une de ses spécialités. Après la faillite de la société Bisson frères en 1864, il travaille pour son compte et pour celui d'autres opérateurs, comme ici pour Pierre Petit, photographe officiel de l'exposition universelle de 1867. Il nous donne à voir l'étendue des galeries du palais spécialement conçu pour cet événement.

L'architecte Jules de Mérindol remporte le concours pour la rénovation du Marché du Temple, dit «marché au vieux linge», en 1860. Il conçoit une structure métallique habillée de verre, dans l'esprit des halles conçues par Victor Baltard. Charles Marville prend en photographie ce bâtiment, caractéristique de la nouvelle architecture commerciale, sans doute peu avant ou peu après son inauguration, en 1865. Sur les marches, on distingue un petit attroupement d'ouvriers ou de marchands.

Souhaitant marquer l'achèvement des premiers travaux de transformation de Paris, Napoléon III décide en 1864 d'organiser une exposition internationale dédiée aux arts et à l'industrie. L'événement a lieu trois ans plus tard sur le Champ-de-Mars. Maxime Lalanne représente le gigantesque bâtiment qui l'abrite en une large prise depuis la place du Trocadéro de l'autre côté de la Seine.

Architecte de formation, Fédor Hoffbauer documente les transformations dues aux travaux haussmanniens à partir de 1868. La Ville de Paris lui commande en outre des séries d’aquarelles reconstituant des événements majeurs, comme la visite des officiers de marine russes en 1893, qui sera suivie d'un accord de coopération militaire entre la France et la Russie. Les marins sont reçus au cœur des halles Baltard, architecture de fer et de verre, monumentale et légère, qui faisait la fierté de la Ville.

Située à l'emplacement de l'ancien cimetière des innocents, en plein cœur de Paris, cette place servait de lieu de marché, notamment pour les vendeurs d'herbes et de légumes. La fontaine, signée par le sculpteur Jean Goujon au 16e siècle, avait été déplacée et mise en eau au début du 19e siècle, au moment où des préaux étaient construits. Charles Marville prend cette photographie en 1852, avant la construction des halles Baltard. Trace de Paris avant l'haussmannisation, elle sera reproduite par Louis Désiré Blanquart-Évrard dans ses Mélanges photographiques.

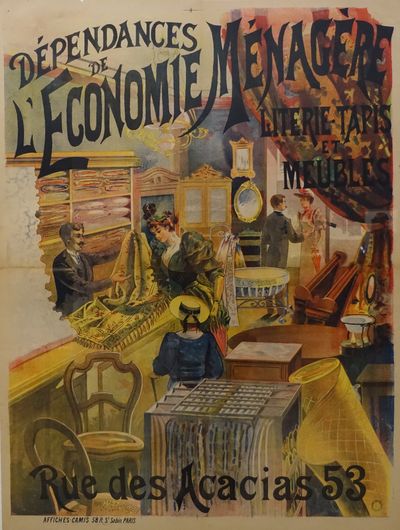

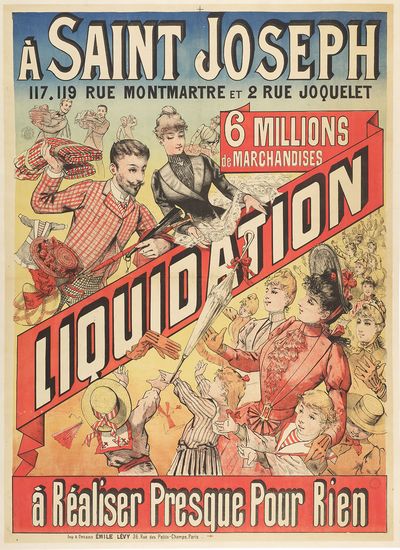

Caractéristique des grandes affiches qui se développent en France à partir des années 1870, cette vue imaginée par Jules Chéret montre la façade en angle des Grands Magasins de la Paix, en 1878. Elle insiste sur les dimensions gigantesques du bâtiment vers lequel piétons et voitures convergent. Les passants arrêtés devant les vitrines paraissent minuscules. Le nom du magasin est répété plusieurs fois dans l'image, ainsi que le détail des marchandises qu'il abrite.

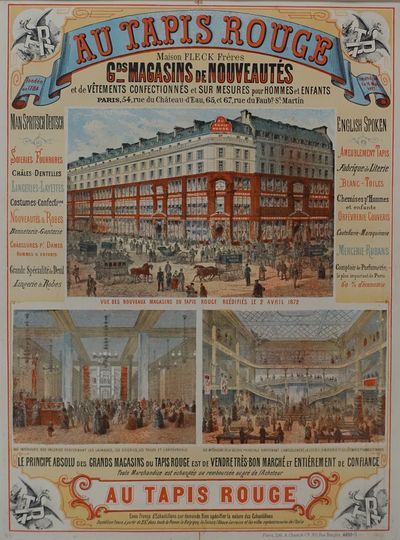

La façade du magasin Au Tapis Rouge, représentée dans la partie supérieure de l'affiche, semble s'étendre à perte de vue. Elle occupe tout le cadre de l'image. Les badauds massés devant les vitrines, minuscules, accentuent à dessein l'impression de gigantisme du bâtiment. Les deux vues intérieures dégagent l'espace pour inviter à plonger virtuellement dans les grands halls ouverts. Les légendes inscrites au-dessous détaillent les types de comptoirs que l'on peut y trouver.

Sur cette photographie anonyme et inédite, il est possible d'observer la vitrine du parfumeur Gellé Frères, à l'Exposition universelle de 1867, avec tous ses détails: les produits sont présentés en pyramides symétriques, par couleur et par type. La maison Gellé Frères, fondée en 1826, s'était spécialisée dans les cosmétiques, pommades pour barbes et cheveux, savons et lotions. Le verre de la vitrine a sans doute été ôté pour l’occasion, afin de permettre au photographe de réaliser une meilleure prise de vue, sans reflets.

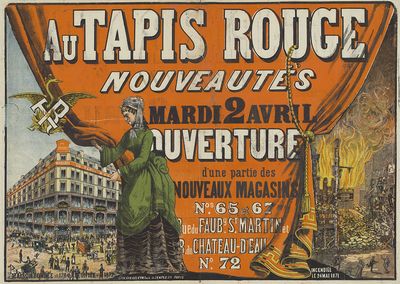

Cette affiche représente la façade du magasin Au Tapis Rouge, spécialisé dans les «nouveautés» (articles de détail, habillement) pour hommes et enfants. Détruit par les incendies de la fin de la Commune de Paris en mai 1871, le magasin est reconstruit et réouvert en 1872. Une femme lève un rideau rouge au centre de l'image pour révéler les nouveaux bâtiments. La partie gauche représente l'avenir du Tapis Rouge qui, comme le suggère son emblème, est un phénix, tandis que la partie droite rappelle le passé, laissant voir les flammes de l'incendie. Partout le nom «Tapis Rouge» est scandé, depuis le monogramme TR, en passant par les enseignes qui y sont reproduites ou les voitures de livraison.

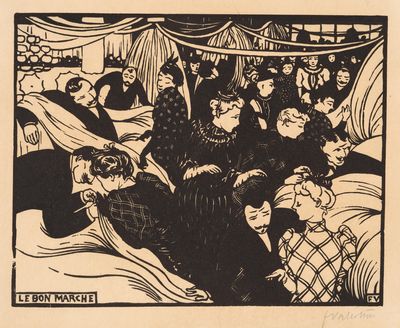

Rares sont les artistes de la fin du 19e siècle à représenter l'intérieur des grands magasins. Félix Vallotton, observateur de la vie parisienne des années 1890, est l’un d'eux. Il montre avec humour les femmes se pressant parmi les comptoirs. Il insiste sur le contraste entre les employés du magasin, courbés dans des poses et des mines obséquieuses, et une clientèle bourgeoise, exclusivement féminine. La composition audacieuse met l’accent sur le blanc des étoffes déployées et sur un cadrage resserré, qui accentue l'effet de saturation, tant des marchandises que de la foule.

Les vues de l'intérieur des grands magasins, commandées à des fins publicitaires, insistent sur le gigantisme de l'espace. Les étages formant balcon permettent d'être spectateur, des marchandises autant que des clients qui déambulent. Hommes, femmes et enfants se promènent entre les comptoirs où des vendeurs se tiennent prêts à leur montrer de multiples articles. La libre circulation, la possibilité de toucher les marchandises, l'importance du choix partout exhibé constituent les caractéristiques premières du commerce moderne.

II - LA MISE EN SPECTACLE

II-1 - L'étalage de la marchandise

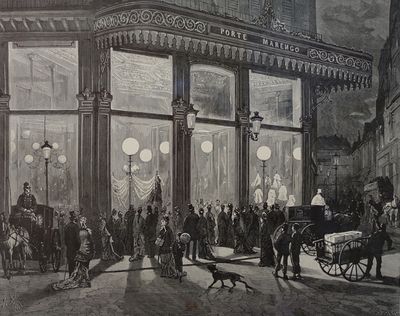

« Le grand poème de l'étalage chante ses strophes de couleurs depuis la Madeleine jusqu’à la porte Saint-Denis », remarquait Balzac dès 1846. Vitrines et devantures fonctionnent comme des petits théâtres décoratifs, des arrangements de couleurs et de matières. Elles s'efforcent de concentrer les regards pour éclipser la concurrence des magasins rivaux.

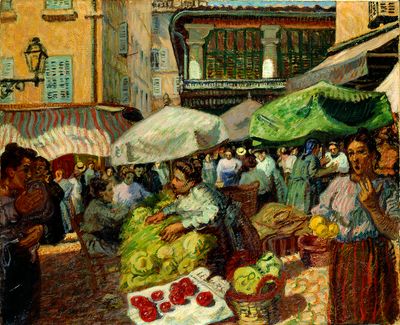

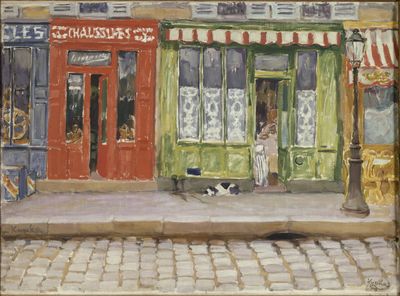

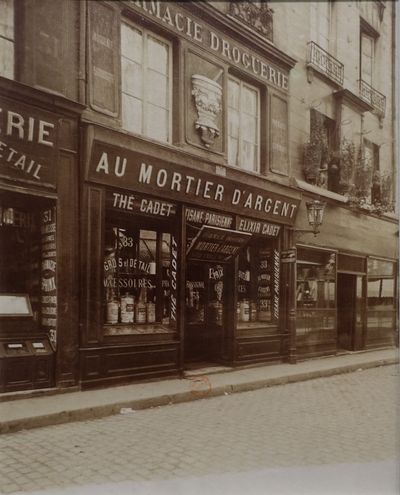

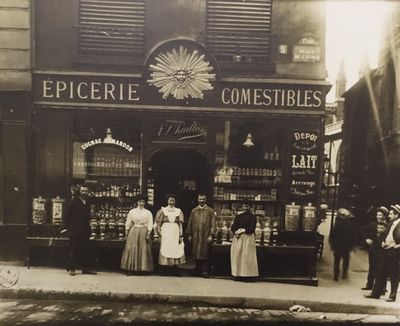

Sur les Grands Boulevards, les vitrines éclairées des grands magasins s'élèvent à la manière de gigantesques écrans lumineux. Dans les quartiers populaires, les étals des boutiques débordent sur le trottoir. Là où le grand magasin capte le regard en veillant à fluidifier la circulation, imposant une puissance visuelle hypnotique, la boutique traditionnelle s'étend physiquement, jusqu'à prendre la rue. Les quartiers de viande pendent au-devant de la boucherie, les présentoirs et les étals partent à l'assaut du trottoir, le négoce envahit la chaussée.

Dans la ville, l'ancien et le nouveau se côtoient. La boutique traditionnelle ne souffre pas de l'apparition du grand magasin. Entre l'une et l’autre s'affirme moins une concurrence qu’un partage des espaces et des clientèles. Le regard des peintres et des photographes rend compte de cette multiplicité des récits du commerce, clé d’une différenciation spatiale et sociale de la ville. S'attachant aux étals et aux kiosques comme à autant de motifs pittoresques restés à taille humaine, le photographe Eugène Atget témoigne de l'intérêt ravivé pour la ville ancienne au cœur de la cité moderne.

Si la vitrine du grand magasin capte le regard tout en se tenant séparée de la rue, la petite boutique traditionnelle, à l'inverse, s'ouvre sur la rue sans porte à franchir: elle s'étend physiquement, se déverse sur le trottoir. Les étals débordants et les camions de livraison déchargeant leurs marchandises sur la chaussée forment un spectacle permanent, auquel le peintre Maximilen Luce se montre attentif.

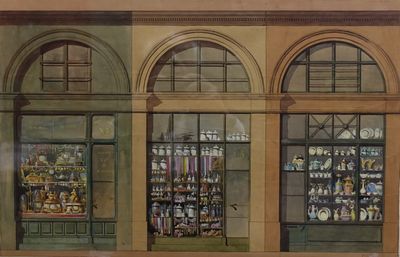

- Rue de Rivoli, boutiques, état actuel.

- Rue de Rivoli, boutiques, état projeté, 1850-1870.

Plume, encre noire, aquarelle et gouache sur papier brun. Paris, Musée Carnavalet - Histoire de Paris.

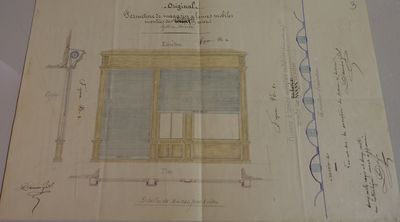

Ces deux dessins montrent la façade d'une boutique située rue de Rivoli, dans son état d'origine puis avec les modifications envisagées par quatre architectes d'une société immobilière engagée dans le réaménagement du quartier situé autour du Grand Hôtel du Louvre. Le premier montre un alignement d'objets de décoration et de vaisselle disposés sur des étagères. Le second dévoile une devanture élargie où les petits carreaux ont fait place à de grandes surfaces vitrées. À travers la vitrine, les étoffes et les vêtements proposés à la vente forment un ensemble décoratif, joyeusement coloré, visible depuis la rue.

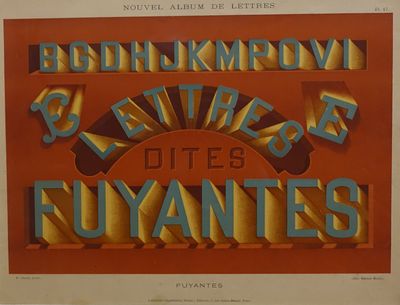

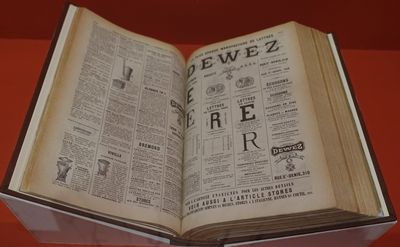

II-2 - Un arsenal publicitaire

Le 19e siècle est une époque fondatrice dans l'histoire de la publicité. Outre la gravure sur bois et la photogravure, l'imagerie publicitaire exploite la lithographie, innovation technique majeure qui fait les beaux jours de l'affiche illustrée, art auquel s'essaient de grands noms après la promulgation de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le libre affichage: Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec ou Théophile Alexandre Steinlen.

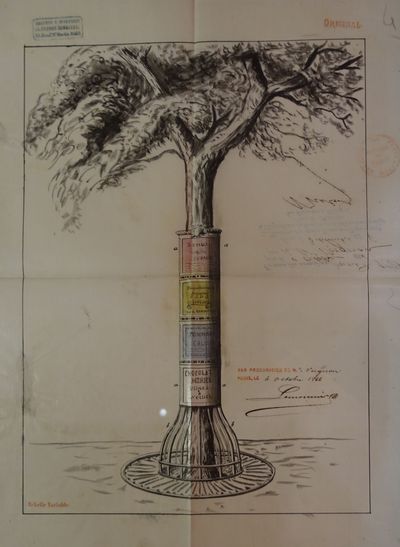

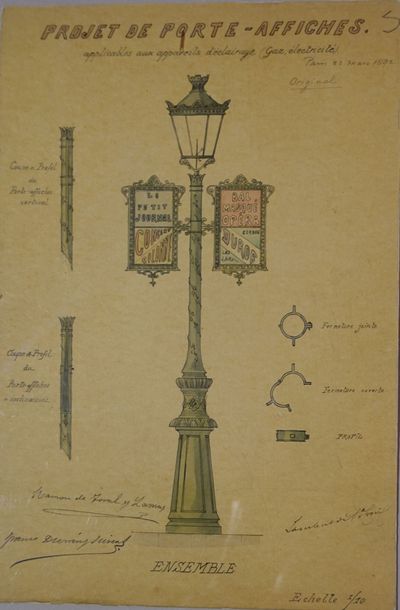

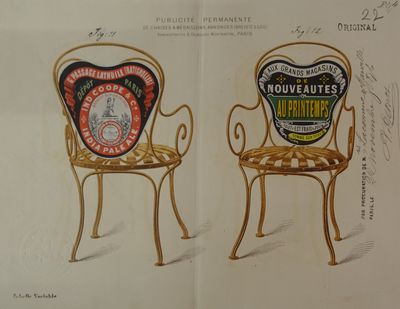

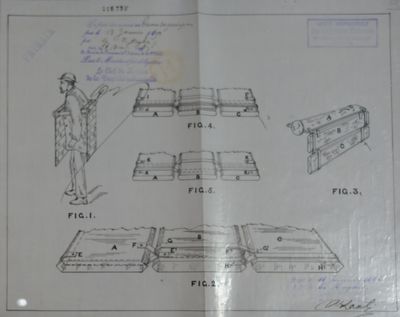

Objet opportuniste qui se glisse partout, la publicité trouve de multiples supports. De nombreux brevets techniques montrent les trésors d’inventivité développés pour recouvrir de réclames chaises de café, bancs publics, réverbères et troncs d’arbres. Sur les Grands Boulevards, les hommes-sandwichs se transforment en enseignes vivantes.

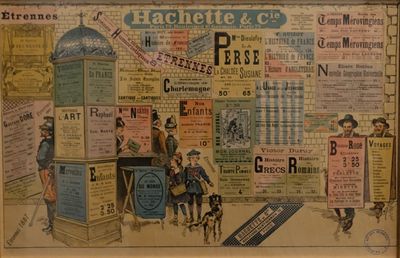

Les grands magasins sont les premiers à s'emparer de cet arsenal publicitaire. Les journaux de mode jouent un rôle majeur dans la diffusion du goût. Les «livres d'étrennes», ouvrages semi-luxueux offerts lors des fêtes de fin d'année, offrent l'accès à des objets de décoration onéreux via de «belles images» à moindre coût. Les cartes chromolithographiques ou les éventails constituent des petits cadeaux susceptibles d'être collectionnés, prisés des femmes et des enfants. Ils circulent du magasin à la rue, et de la rue aux intérieurs privés.

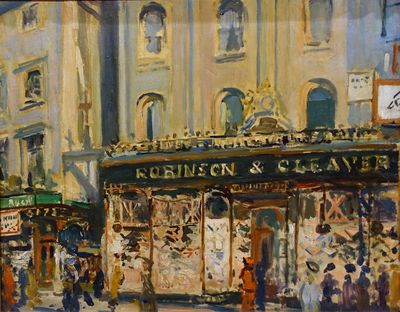

Entre 1903 et 1913, le peintre français Jacques-Émile Blanche prend l’habitude de passer plusieurs mois par an à Londres. Il se consacre notamment à des vues urbaines, qu'il ne pratique étonnamment jamais à Paris. Attentif à la ville moderne, mobile et colorée, il représente de petites silhouettes à peine distinctes, arrêtées devant de gigantesques vitrines surmontées des lettres de l'enseigne commerciale. L'artiste aime peindre installé dans un fiacre, au cœur de l'agitation, sur de petits cartons qu'il reprend ensuite parfois dans l'atelier.

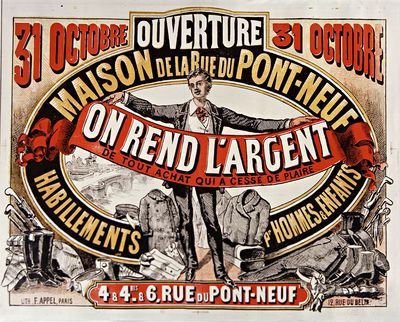

Le magasin de La Maison de la Rue du Pont Neuf, ouvert à l'aut omne 1868, multiplie les publicités et fait imprimer une affiche qui existera aussi sous forme d'affiche peinte. Cette image d'un homme guilleret tenant à bout de bras une banderole sur laquelle est inscrite la promesse «On rend l'argent de tout achat qui a cessé de plaire», surgit sur des emplacements stratégiquement situés en hauteur dans plusieurs rues parisiennes. Elle est remarquée par Gustave Doré et Johan Barthold Jongkind qui dessinent et peignent la portion de la rue Saint-Jacques où elle est visible. Elle est également photographiée rue Royale par Hippolyte Blancard.

Henri Lemoine est un photographe amateur qui a réalisé tant des images de ses loisirs et lieux de villégiature que des vues de Paris autour de 1900. Avec son œil vif et ses cadrages originaux, il prend de nombreux instantanés dont ce petit chef-d'œuvre d'observation: un alignement de têtes en chapeau arrêtées devant les trésors livresques des bouquinistes du Quai de Conti, sur la rive gauche.

Extraite d’un ensemble intitulé Métiers, boutiques et étalages de Paris, cette épreuve du photographe Eugène Atget fait le portrait de l'échoppe en bois d'un marchand de clefs sur le quai de la Rapée, à Paris. La légende, écrite par le photographe et qui caractérise son approche documentaire, est visible en bas à droite. Une grande enseigne en forme de clef signale aux passants l’activité de cette modeste cabane, à l’intérieur de laquelle on distingue le vieux marchand lui-même, affairé à son travail, indifférent à l'objectif.

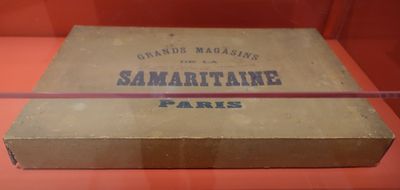

Ce film promotionnel a été commandé par les grands magasins de la Samaritaine pour expliquer, le plus clairement possible, la procédure à suivre pour acheter à distance.

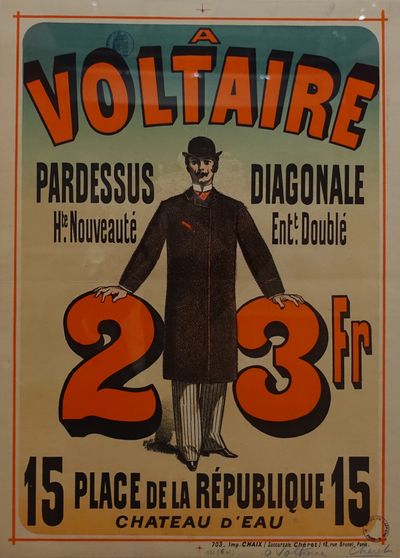

Les grands magasins, comme Le Bon Marché, les Grands magasins du Louvre, le Printemps ou Paris-Voltaire, offrent des petits cadeaux publicitaires, tant aux enfants qu'aux adultes. C'est le cas notamment des éventails. Ramenés du magasin jusque dans l'espace domestique, ils contribuent à la popularité et à la diffusion du nom du commerce.

- Jules Chéret. Vêtements pour hommes, jeunes gens & enfants tout faits et sur mesure. A la Belle Jardinière. Nice. Affiche, lithographie en couleurs. Paris, Musée des Arts décoratifs.

- Jules Chéret. À Voltaire. Vêtements tout faits. Affiche, lithographie en couleurs. Paris, Musée des Arts décoratifs.

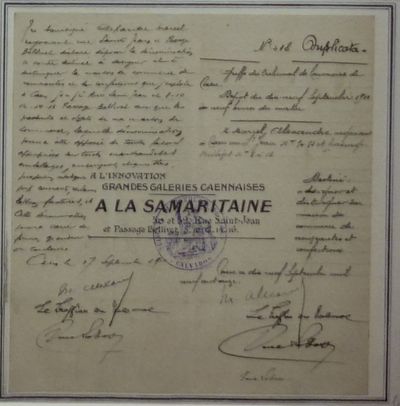

Dans la seconde moitié du 19e siècle, la diffusion du nom du magasin devient un enjeu publicitaire et commercial majeur. On assiste à l'essor de la «marque», au sens d'identité commerciale. Si l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) n'est créé qu’en 1951, il existe en fait depuis 1902: appelé Office national de la propriété industrielle (ONPI), il se charge de centraliser les services d'enregistrement, de communication et de conservation des brevets, des marques, puis des dessins et modèles.

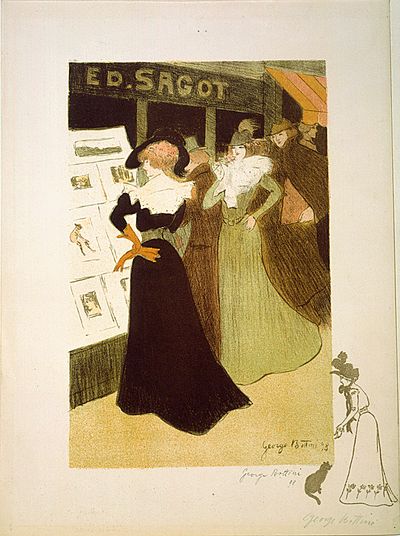

Peintre américain né en 1871, également illustrateur de presse et graveur, John Sloan est l’un des artistes appartenant à l'école Ashcan, dite des «réalistes de New York». II découvre la peinture impressionniste en 1892. Depuis son appartement situé au onzième étage d'un immeuble de Manhattan, il observe le théâtre de la ville. Sensible à la vie nocturne, il saisit d'un pinceau nerveux, dans une gamme de couleurs restreinte, la fascination de quelques passants arrêtés devant la vitrine éclairée d'un magasin d'estampes.

Fin observateur de la vie parisienne, le peintre italien Giuseppe De Nittis montre une calèche stationnée devant un grand magasin. La gigantesque devanture agit à la manière d’un écran lumineux. Les taches claires des visages, des cols et des mains gantées du conducteur, de la femme et de l’enfant qui attendent se détachent de cet arrière-plan tout en s’y confondant: ils n'ont guère plus de relief que les éventails présentés en vitrine.

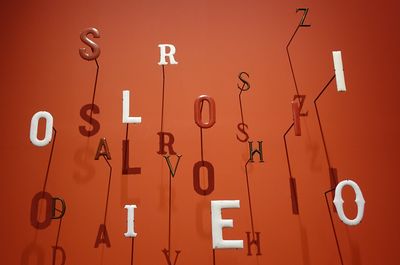

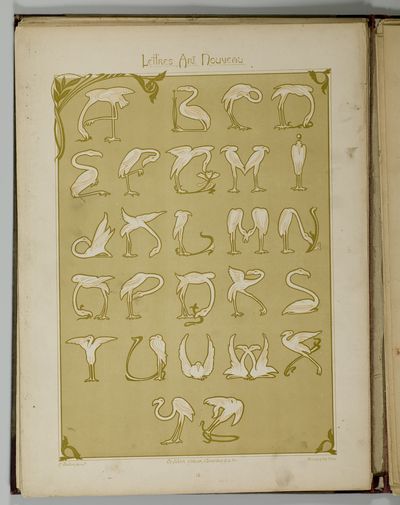

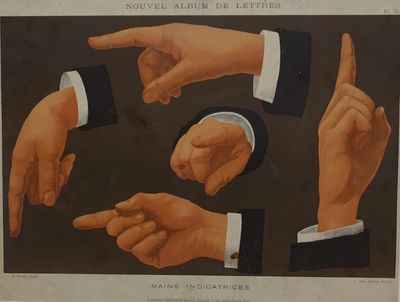

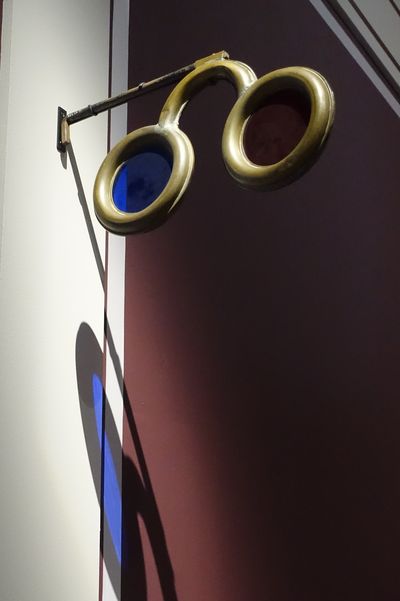

II-3 - L'art de l'enseigne

L'enseigne commerciale constitue l’une des plus anciennes formes de publicité. Les modèles traditionnels prennent la forme de ferronneries placées en saillie, de tableaux peints sur bois, sur tôle ou sur verre. S'y ajoutent les «enseignes parlantes», attributs venant signaler certains métiers ou artisanats: boules de coiffeurs, ciseaux de couteliers, clés de serruriers, mains de gantiers, carottes de tabac ou têtes de chevaux des boucheries chevalines.

Les progrès de l’alphabétisation de la population contribuent à l'essor des enseignes en lettres. D'abord éclairée au gaz à partir des années 1830, l'enseigne moderne profite à partir de la fin des années 1890 de la mise au point de l’ampoule électrique. Après 1912, le néon lui donne son style: les tubes en verre chauffés à basse température dessinent des lettres cursives aux teintes vives.

Cette enseigne porte les initiales d’Aristide Boucicaut, fondateur du premier grand magasin parisien, le Bon Marché, en 1852. Aidé de son épouse Marguerite, Boucicaut imagine un nouveau type de commerce, caractérisé par des prix fixes, des marges réduites, une livraison à domicile, l'échange possible d'articles, la vente par correspondance, ainsi que le mois du blanc, les soldes...

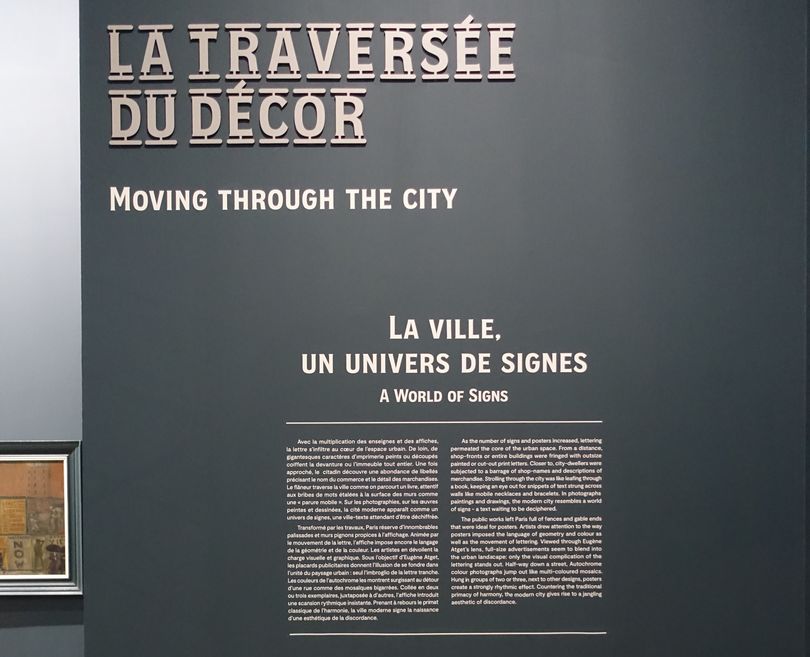

III - LA TRAVERSÉE DU DÉCOR

III-1 - La ville, un univers de signes

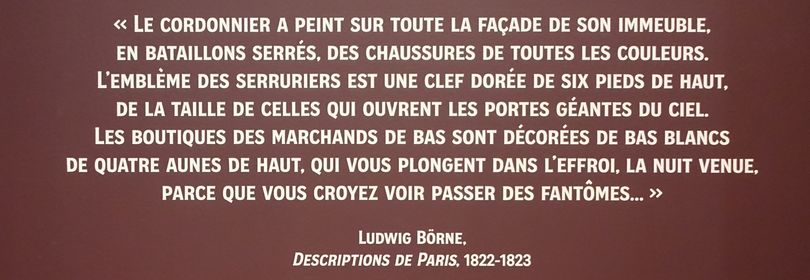

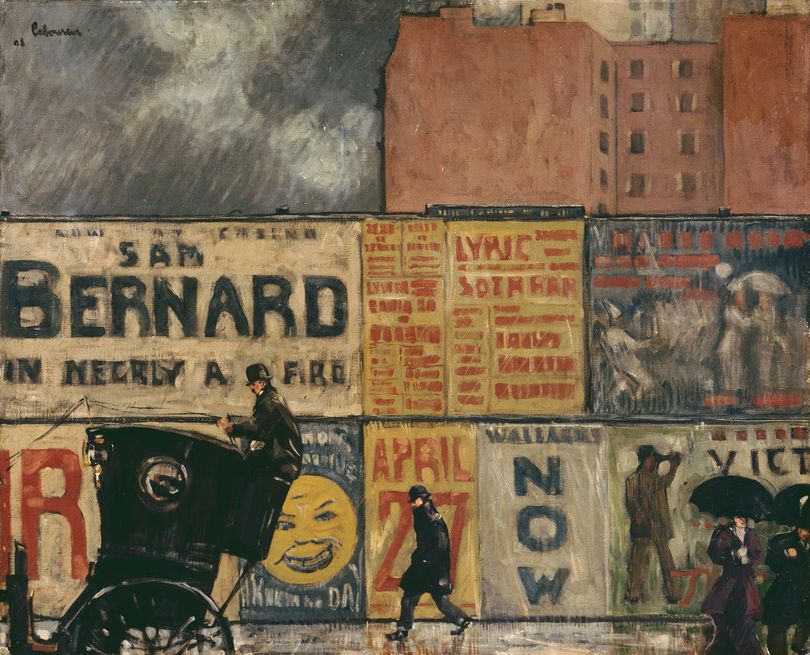

Avec la multiplication des enseignes et des affiches, la lettre s’infiltre au cœur de l’espace urbain. De loin, de gigantesques caractères d'imprimerie peints ou découpés coiffent la devanture ou l'immeuble tout entier. Une fois approché, le citadin découvre une abondance de libellés précisant le nom du commerce et le détail des marchandises. Le flâneur traverse la ville comme on parcourt un livre, attentif aux bribes de mots étalées à la surface des murs comme une «parure mobile». Sur les photographies, sur les œuvres peintes et dessinées, la cité moderne apparaît comme un univers de signes, une ville-texte attendant d'être déchiffrée.

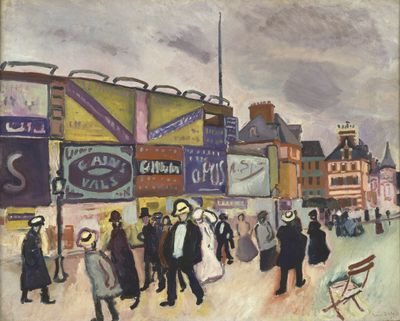

Transformé par les travaux, Paris réserve d'innombrables palissades et murs pignons propices à l'affichage. Animée par le mouvement de la lettre, l'affiche impose encore le langage de la géométrie et de la couleur. Les artistes en dévoilent la charge visuelle et graphique. Sous l'objectif d'Eugène Atget, les placards publicitaires donnent l'illusion de se fondre dans l'unité du paysage urbain : seul l'imbroglio de la lettre tranche. Les couleurs de l’autochrome les montrent surgissant au détour d'une rue comme des mosaïques bigarrées. Collée en deux ou trois exemplaires, juxtaposée à d’autres, l'affiche introduit une scansion rythmique insistante. Prenant à rebours le primat classique de l'harmonie, la ville moderne signe la naissance d'une esthétique de la discordance.

Imaginées par le banquier et mécène pacifiste Albert Kahn, Les Archives de la Planète (1909-1931) visent à documenter les cultures du monde avant qu'elles ne disparaissent, par la photographie et la cinématographie. La douzaine d'opérateurs employés va notamment utiliser les autochromes qui sont des plaques de verre photographiques commercialisées prêtes à l'emploi à partir de 1907 et qui permettent d'enregistrer les couleurs - elles sont comme des diapositives, mais sur verre. Si les opérateurs d'Albert Kahn sont envoyés aux quatre coins du monde jusqu'à la ruine du banquier, ils photographient aussi Paris dès les années 1910, nous permettant d'avoir un aperçu en couleurs de la ville, de ses affiches publicitaires, rues et commerces.

Jean-Émile Laboureur représente les affiches couvrant le mur d’une rue de New-York. Il prête attention à leur présence géométrique, à leur chromatisme franc et au mouvement typographique qui anime leur surface. La puissance visuelle et graphique du mur publicitaire dessine l'espace du tableau, en détermine le cadre. Les repères visuels les plus stables sont donnés par le cerne noir des deux rangées d’affiches. «NOW» peut-on lire, en trois lettres dressées à la verticale. Attentif à la grammaire du présent, le peintre rejoue pour nous le théâtre fuyant de la ville moderne.

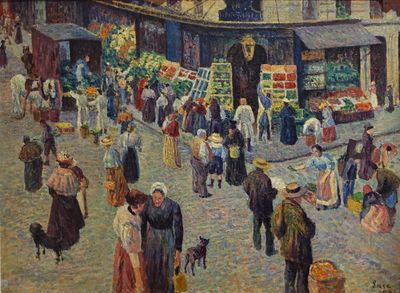

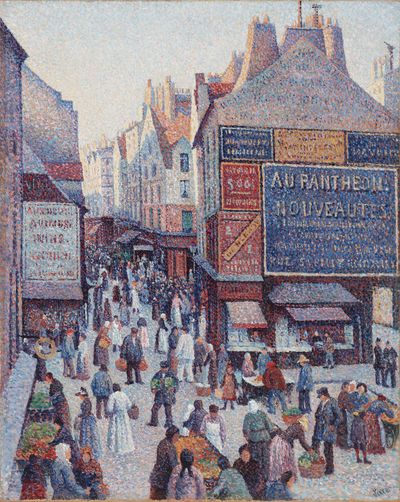

Se tenant en surplomb au-dessus de la rue Mouffetard, Maximilien Luce saisit l'animation d’une scène de marché. On se perd dans l'observation des gestes des vendeurs et des acheteurs, des paniers remplis de légumes et de fruits, des vêtements et des architectures. Les vitrines achalandées, les devantures aux étals débordants, les échoppes adossées se mêlent au grand mur publicitaire quasiment parallèle au plan du tableau et sur lequel on peut lire, en lettres capitales, «Au Panthéon. Nouveautés».

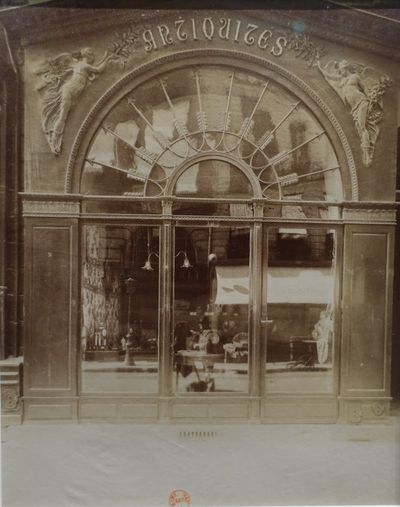

Cette photographie est la plus célèbre du recueil intitulé Enseignes et vieilles boutiques du Vieux Paris. On peut déceler dans le reflet de la vitrine l'un des seuls autoportraits connus d’'Eugène Atget, dont on distingue la chambre photographique, le grand drap noir, le sac de matériel posé au pied du trépied de l'appareil et la silhouette de profil. Cette photographie est autant l'image de la devanture d’un magasin d’antiquités et de la rue qui s'y reflète qu'un discret portrait de l'opérateur en action.

Don d'Édouard Fournier, l’un des grands érudits du Vieux Paris de la seconde moitié du 19e siècle, cette photographie anonyme représente ce qu'on considère alors comme la plus ancienne épicerie de Paris, Au Soleil d'Or. Également photographiée par Atget, son enseigne remarquable, sa devanture et son histoire longue en font un lieu d'intérêt des amateurs du Paris ancien - l'épicerie disparaîtra après l'achat de l'immeuble par la Samaritaine dans les années 1920. Outre les badauds qui se sont arrêtés pour l'occasion, l'image fait surtout le portrait de ceux qui travaillent au magasin, dans une pose frontale caractéristique de ce type de photographies.

III-2 - Dedans / Dehors

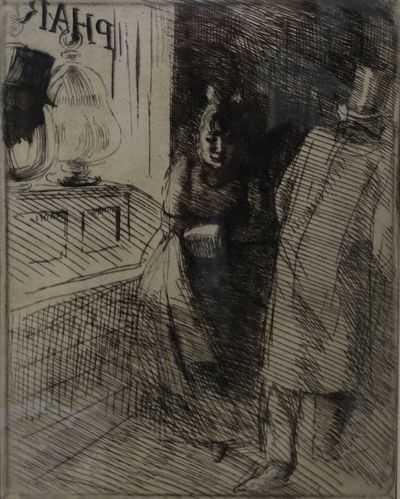

La ville moderne dessine une frontière de plus en plus poreuse entre l'intérieur et l'extérieur. Devenu un lieu de création, l'espace public invite à un investissement physique toujours plus grand de la part de l'artiste. Victor Marec, qui installe virtuellement son chevalet dans un restaurant fréquenté par des cochers, signale discrètement ce glissement en redoublant sa signature - pourtant déjà présente à sa place traditionnelle, en bas à droite du tableau - sous forme de lettres d'enseigne vues à l'envers sur le haut de la vitrine.

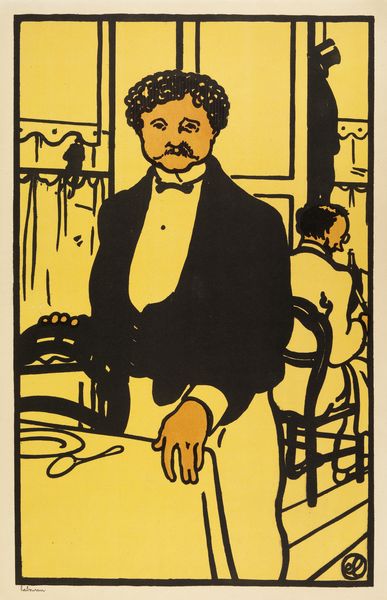

Les cafés et les restaurants sont des espaces en lisière, où l'artiste peut, depuis l’intérieur, profiter du spectacle de la rue. Le garçon de café, relais du regard du peintre, est l'une de ces figures-frontières que le spectacle offert par le commerce moderne fait parfois oublier. Dans les espaces de vente, les commis, garçons et demoiselles se doivent de «bien présenter». Vallotton, Lautrec ou Degas s’attachent à la gestuelle gracieuse des modistes, rodées à la danse commerciale qui les mènent tour à tour des objets aux clientes. Sur les affiches, un comptoir ou une banderole les tiennent souvent séparées.La ville marchande réserve aussi des mécanismes d'exclusion. Certaines figures - pauvres, prostituées, déclassés - continuent d’appartenir à l'univers sombre de la rue.

Amie du peintre Félix Vallotton, Juliette Roche prête attention à l’univers du petit commerce. Dans cette composition, elle montre l'intérieur d’un magasin de location de déguisements. La vendeuse fait face à deux personnes à l'identité équivoque, portant des vêtements aux accents masculins. Au-dessus d'elle pendent des masques de carnaval dont l'artiste reprendra le motif à plusieurs reprises. Pionnière dans la représentation des minorités, tant ethniques que sexuelles, l'artiste interroge l'identité de genre, et dénonce les jeux de rôle à laquelle la société nous contraint.

Peintre allemand décédé pendant la Première Guerre mondiale, Albert Weisgerber représente l'intérieur d'un café parisien. Dans une gamme contrastée où dominent les blancs, les noirs et les bruns, il montre les lettres de la devanture, vues depuis la salle, à l'envers. Il suggère encore l'indifférence des citadins, par l'absence de regards échangés entre l'homme et la femme au premier plan, ainsi que par la figure du garçon de café qui nous tourne le dos, absorbé par le spectacle de la rue au dehors.

Peintre britannique, Walter Sickert voyage régulièrement à Paris et à Dieppe à partir de 1890, jusqu'à s’installer de 1898 à 1905 dans la station balnéaire dont il peint de nombreuses vues. Il est alors très influencé par la scène artistique française et devient un proche d'Edgar Degas, Jacques-Émile Blanche, Pierre Bonnard, Claude Monet ou encore Camille Pissarro.

III-3 - Hauteur d'enfant

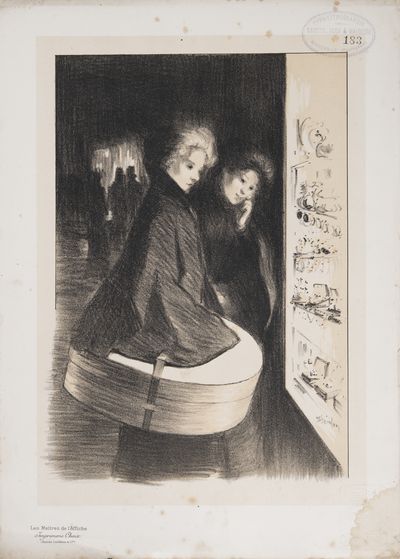

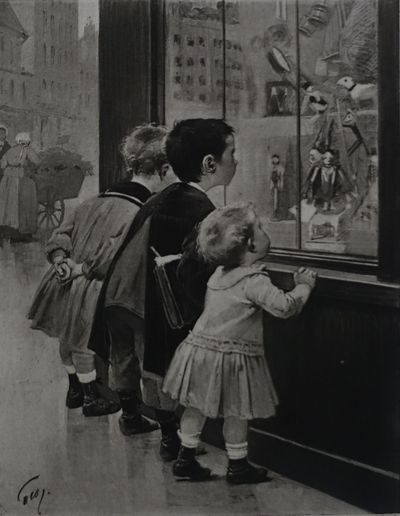

Parmi les dispositifs que déploie la société marchande, la vitrine est l’un des plus spectaculaires et des plus symboliques. Le développement de la technique du «verre plat» à partir de la fin du 18e siècle permet aux commerces d’arborer des vitrages qui, associés à l'éclairage artificiel, offrent un spectacle gratuit aux passants.

Les enfants sont les premiers bénéficiaires de ce dispositif. Avant la multiplication des grandes vitrines, leur petite taille leur interdisait d’apercevoir la marchandise; l'œil devait se hisser au-dessus des comptoirs et autres tables d'étalage. La vitrine élargit le regard, et autorise la vision féerique de l'intérieur des magasins. Au 19e siècle, les enfants deviennent ainsi des cibles commerciales qu'il s’agit de séduire car ils peuvent influencer l'acte d'achat de leurs parents.

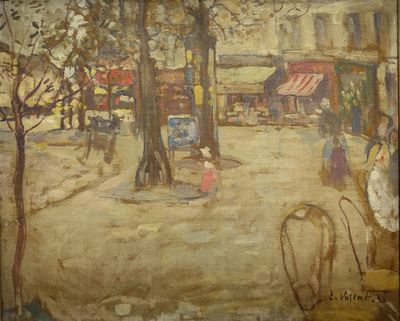

Ce tableau d’Édouard Vuillard témoigne du point de vue singulier de l'enfant pris dans la ville. Placé derrière une petite fille à l'écharpe rouge, quasiment à sa hauteur (audacieux, le cadrage exclut du champ de vision le haut du corps de l'homme tenant la main de la fillette), l'artiste montre l'horizon bouché de la rue.

III-4 - L'envers social d'un monde en mutation:

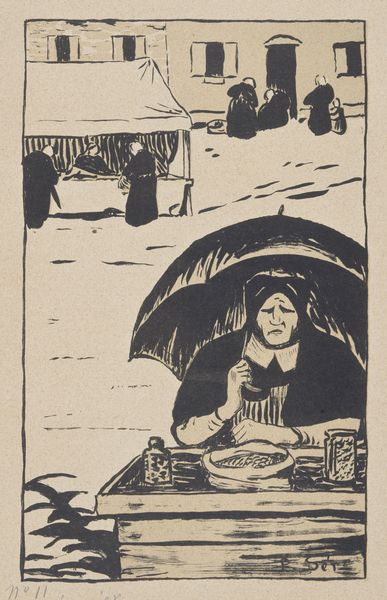

les vendeurs ambulants

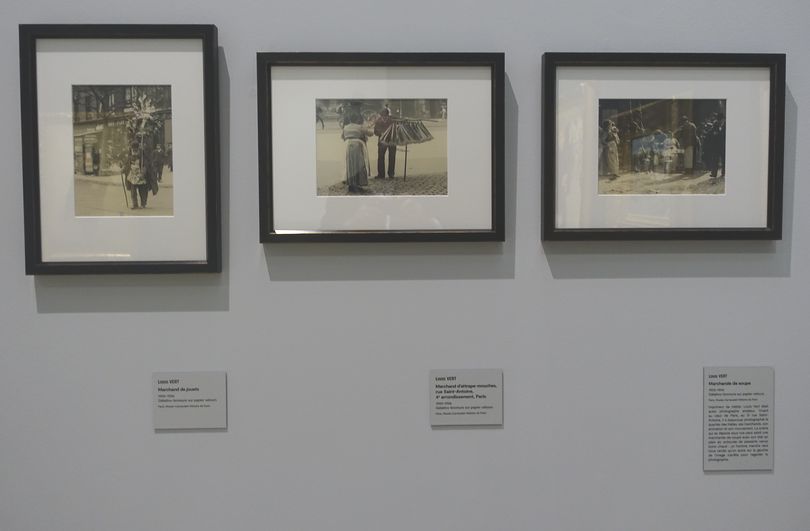

Dès les années 1830, la génération romantique puis les réalismes littéraires et picturaux s’attachent à décrire les types pittoresques des marchands ambulants, dont l'existence est de plus en plus menacée par la vie moderne. Quand Louis Vert les photographie autour de 1900, c'est désormais dans une visée patrimoniale, beaucoup de ces métiers étant alors en voie de disparition.

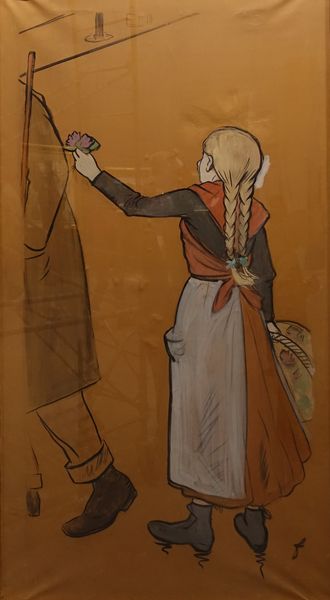

Peintres et dessinateurs affectionnent particulièrement les marchandes de fleurs. Souvent dépeintes comme jeunes et fraîches, elles font écho à leurs bouquets colorés, allégorie de la palette du peintre. Peu de représentations laissent transparaître les difficultés de ce métier en plein vent. «Il est des petits métiers qui ne sont qu'une des variétés de la mendicité recouverte du masque industriel» rappelle Edmond Texier au lecteur de son guide de Paris en 1867.

Imprimeur de métier, Louis Vert était aussi photographe amateur. Vivant au cœur de Paris, au 31 rue Saint-Antoine, il a beaucoup photographié le quartier des Halles, ses marchands, son animation et son mouvement. La scène qui se déploie sous nos yeux saisit une marchande de soupe avec son étal en plein air, entourée de passants venus boire chaud; un homme marche vers nous tandis qu’un autre sur la gauche de l'image s'arrête pour regarder le photographe.

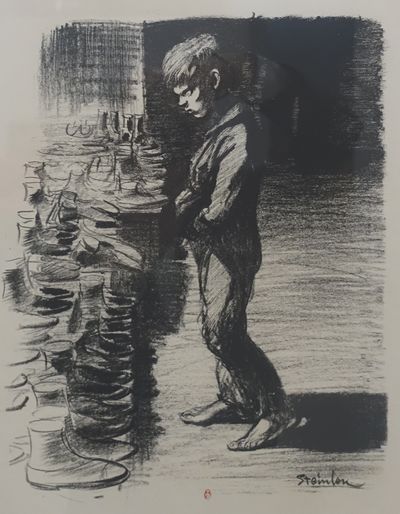

Souvent taxé de «misérabiliste» par ses contemporains en raison de son goût pour les sujets sociaux traités dans un naturalisme académique, Fernand Pelez imagine une touchante composition représentant un jeune garçon qui tente de survivre en vendant des citrons.

III-5 - La foule des invisibles:

retrouver les employés de commerce

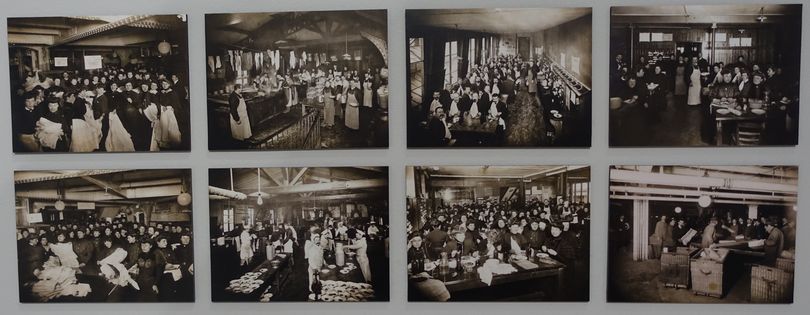

Les véritables invisibles du spectacle de la marchandise sont les employés des grands magasins. Les commerces exhibent parfois leur nombre et leur bonne tenue à des fins promotionnelles. Certaines archives permettent de nuancer cette joyeuse imagerie. Lors du «moment anarchiste» des années 1891 à 1894, des dizaines d'employés de commerce sont arrêtés et soumis au «bertillonnage», technique d'identification anthropométrique mise au point par Alphonse Bertillon.

Dans les mêmes années, le grand commerce s'incarne dans des figures fortement individualisées, celles des patrons, qui veillent à construire leur légende. Entre 1896 et 1903, Hippolyte Alfred Chauchard, fondateur des Grands Magasins du Louvre, se fait représenter par le sculpteur Henri Weigele. Le parcours de cet ancien commis devenu l’un des visages de la réussite commerciale inspire Émile Zola dans son roman Au Bonheur des Dames.

Alfred Chauchard (1821-1909), fondateur des Grands Magasins du Louvre, se fait représenter à plusieurs reprises entre 1896 et 1903, par le peintre Benjamin-Constant, puis par le sculpteur Henri Weigele. Ancien commis du magasin Au pauvre diable, Chauchard devient rapidement l'un des visages de la réussite commerciale. Son parcours inspire le personnage d'Octave Mouret dans Au Bonheur des Dames d'Émile Zola, paru en 1883.

- Deuxième étage, vue d'ensemble du rayon du trousseau, jour de la réclame.

- Rayon du trousseau, jour de la réclame.

- Vue des cuisines, plongeurs au moment du service.

- Les cuisines, préparation des plats pour Mrs les vendeurs.

- Vue intérieure du réfectoire, Mrs les caissiers

- Réfectoire, vue intérieure pendant le déjeuner.

- Réfectoire, vue d'ensemble pendant le déjeuner des vendeuses.

- Table tournante, sous-sol.

Vers 1910. Photographies noir et blanc. Tirages modernes. Paris, Archives de la Samaritaine.

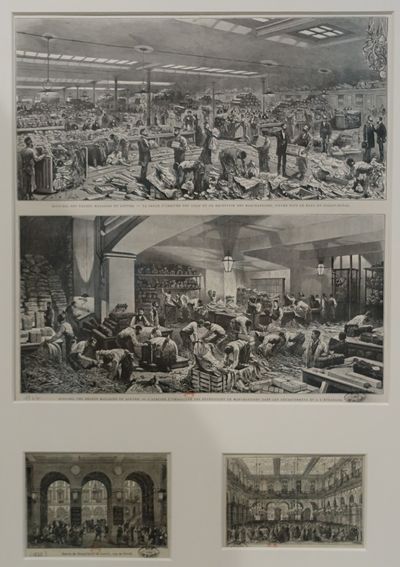

- La salle d'arrivée des colis et de réception des marchandises, située sous le hall du Palais-Royal.

- L'atelier d'emballage des expéditions de marchandises dans les départements et à l'étranger.

1877. Gravure sur bois. Paris, Bibliothèque nationale de France. Estampes et Photographie.

Cliquer ici ou sur l'image pour voir un agrandissement