|

PARIS 1874

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°595 du 5 juin 2024 |

|---|

Que s’est-il joué pendant ces quelques semaines ? En une sélection d’œuvres issues de l’exposition de ces artistes indépendants, ou du Salon, Paris 1874. Inventer l’impressionnisme célèbre le 150e anniversaire d’un printemps décisif. L’exposition explore les coulisses et les enjeux d’un événement devenu légendaire, souvent considéré depuis comme le coup d’envoi des avant-gardes.

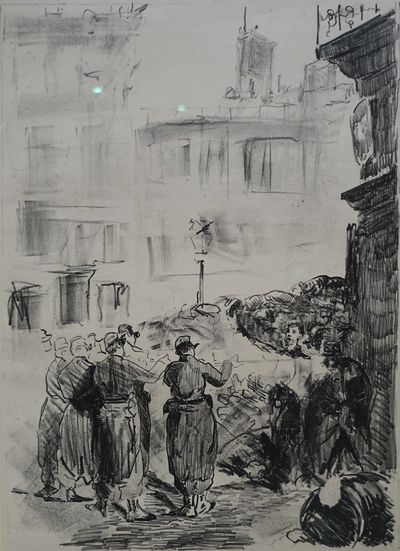

À Paris, au printemps 1874, le souvenir de la guerre franco-allemande de 1870 et de l’insurrection révolutionnaire de la Commune, l’année suivante, reste très vif. La capitale a été considérablement dégradée par ces événements dramatiques.

Dès 1871, la reconstruction commence. Ces travaux prolongent les transformations entamées pendant le Second Empire, sous l’égide du baron Haussmann, préfet de la Seine, comme le percement de grands axes de circulation, l’édification de gares, la création d’espaces verts, ou encore la construction du nouvel Opéra. Le bâtiment de Charles Garnier s’inscrit dans un quartier complètement remodelé avec ses larges avenues et ses grands boulevards.

C’est au cœur du Paris des affaires, du luxe et des spectacles, en plein renouveau, que se tient la première exposition impressionniste.

1 - CHEZ NADAR

À la fin des années 1860, des artistes, parmi lesquels, Monet, Sisley, Renoir, Degas, Pissarro et Bazille élaborent, en pleine nature ou en ville, une peinture neuve, toute d’atmosphère et de perception, à la touche enlevée. Ils sont rassemblés en réseaux d’amitiés, ou liés par des affinités esthétiques, et réfléchissent à s’associer pour organiser leur propre exposition – hors des circuits officiels et du système du Salon, dont ils sont souvent exclus. Bazille est confiant : «Nous sommes sûrs de réussir. Vous verrez qu’on parlera de nous».

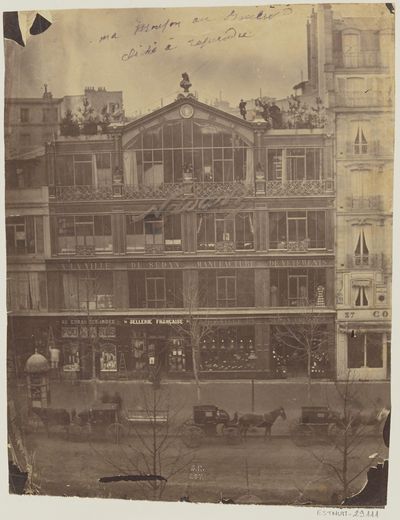

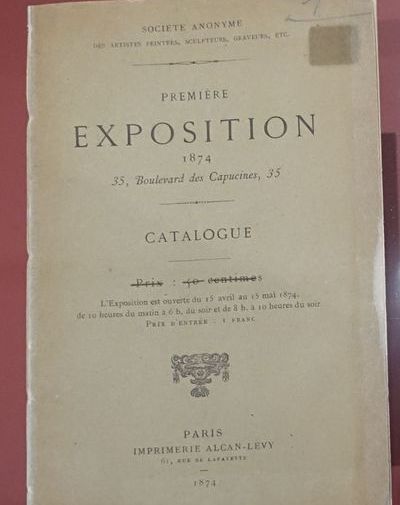

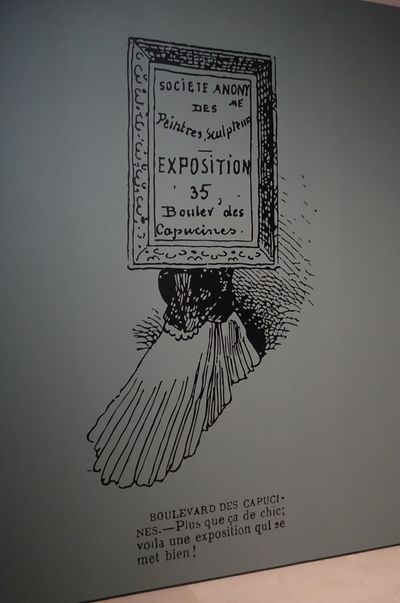

La guerre de 1870, qui les sépare, en mobilise certains, et fauche Bazille, brise leur élan. Leur projet d’exposition indépendante ne prend forme que trois ans plus tard, consolidé par l’intérêt manifeste de certains collectionneurs et marchands, dont Paul Durand-Ruel. Ces artistes se constituent en «Société anonyme des peintres, sculpteurs, graveurs, etc.», et partent à la recherche d’adhérents supplémentaires.Degas, qui «s’agite et travaille l’affaire, avec assez de succès», trouve un local à l’emplacement idéal, près du nouvel opéra : l’ancien atelier du photographe Nadar, au 35 boulevard des Capucines. «Il y a là de l’espace et une situation unique», note Degas : sept ou huit salles, sur deux niveaux, en pleine lumière, desservies par un ascenseur. Autre nouveauté, l’exposition sera ouverte en nocturne, éclairée au gaz, pour attirer une clientèle plus large. «Si on remue ainsi quelques milliers de gens, ce sera beau», espère Pissarro.

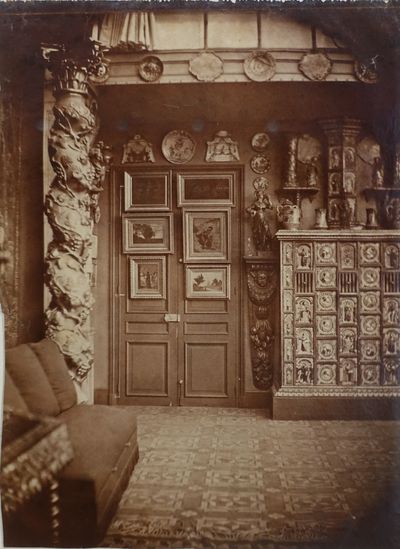

Lorsque Nadar loue les locaux du 35 boulevard des Capucines, haut lieu de la photographie sous le Second Empire, il les remanie en profondeur pour les adapter au mieux à ses activités et en faire, selon la presse de l'époque, un vrai «palais de fées». Dans le bâtiment qu'il obtient de faire surélever, il occupe les 2e et 3e étages. Comme le montrent ces photographies du début des années 1860, Nadar est un artiste, entrepreneur et inventeur à l'affût des nouveautés. Il installe en façade la première enseigne lumineuse de Paris, couleur or sur fond rouge, ainsi qu'une cascade végétale spectaculaire, propice à rafraîchir le vaste espace vitré du 3e étage. En 1871, il quitte ces lieux, devenus trop chers. On ne connaît pas leur configuration exacte quand il les loue, trois ans plus tard, à la Société anonyme, car il n'existe aucune image de l'exposition.

2 - PEINDRE LE PRÉSENT, EXPOSER PAR SOI-MÊME

Le 15 avril 1874, l’exposition de la « Société anonyme » ouvre ses portes, avec quelque 200 œuvres sélectionnées par les artistes eux-mêmes – sans la sanction d’un jury, ni l’entremise d’un marchand. Elles sont accrochées par leurs soins, dans l’ancien atelier de Nadar, sur des murs tapissés de laine brun-rouge. Il ne subsiste de cette exposition, pour s’en faire une idée, que des témoignages écrits et son livret. La première salle, évoquée ici, sans doute installée par Renoir, fait la part belle à sa peinture, avec d’éblouissants instantanés de la vie moderne, du Paris de la mode et des divertissements: ses boulevards, ses danseuses et ses spectateurs, autant de motifs également observés par Monet et Degas.

«Vous qui entrez, laissez tout préjugé ancien !», prévient le critique Prouvaire, notant quelques jours après l’ouverture que certains des tableaux de cette exposition sans nom – puisqu’anonyme – donnent avant tout «l’impression» des choses, et non leur «réalité même».

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, théâtres et lieux de spectacles se multiplient à Paris. Renoir peint ici un rituel social, souvent illustré dans la presse, mais seulement vu en peinture au printemps 1874 sous son pinceau et celui d'Eva Gonzalès. Le spectacle semble davantage dans la salle que sur scène. Pour ce couple, vu à hauteur de loge, en plan rapproché, Renoir fait poser son frère et Nini, une jeune Montmartroise, vêtue à la dernière mode et outrageusement fardée, comme une «cocotte». Elle nous regarde frontalement, tandis que son compagnon dirige ses jumelles vers le public. Malgré ces ambiguïtés, ce double portrait remporte un vif succès en 1874.

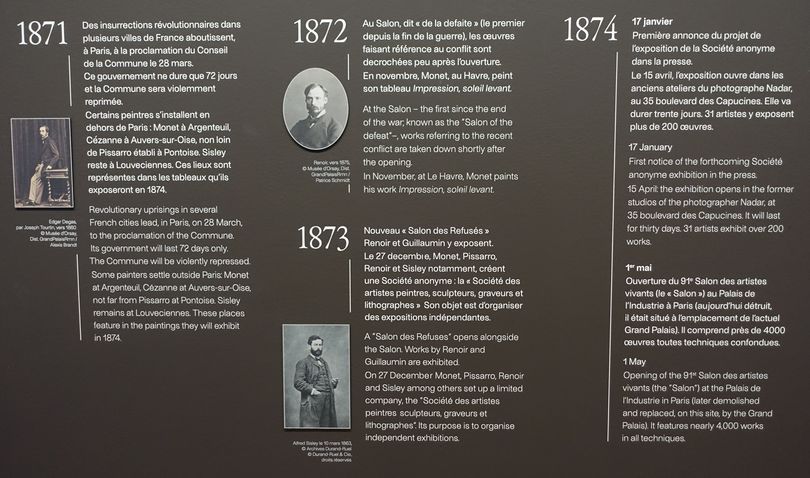

Danseuse est avec Parisienne le plus grand format montré par Renoir en 1874. Avantageusement placé, le tableau est le premier vu en entrant dans l'exposition. Il dialogue avec d'autres figures du peintre, formant selon certains le cycle de la Parisienne. Danseuse fait écho aux études de Degas sur ce sujet nouveau en peinture. Contrairement à Degas, Renoir s'abstrait du contexte; les cheveux dénoués et le mouchoir brodé dans la main sont incompatibles avec une répétition ou un spectacle. C'est le portrait plein d'empathie d'une de ces jeunes danseuses, proies de riches «protecteurs», une réalité sociale bien connue alors, que résume ainsi un critique: «Petite fille encore? Sans doute. Femme déjà? Peut-être. Jeune fille? Jamais».

À l'âge de 16 ans, la future actrice Henriette Henriot (1857-1944) pose ici pour son ami Renoir. Au-delà d'un portrait, ce tableau au format ambitieux dépeint un type, celui de la Parisienne. Le peintre en souligne l'élégance, composante à part entière d'un mythe qui se construit au XIXe siècle avec le développement de la mode, des grands magasins et des revues illustrées. La jeune femme porte une tenue de ville à la fois sobre et élaborée. Le fond neutre, chaud et vibrant fait ressortir, selon un journaliste, l'«effet de bleu sur bleu très étonnant».

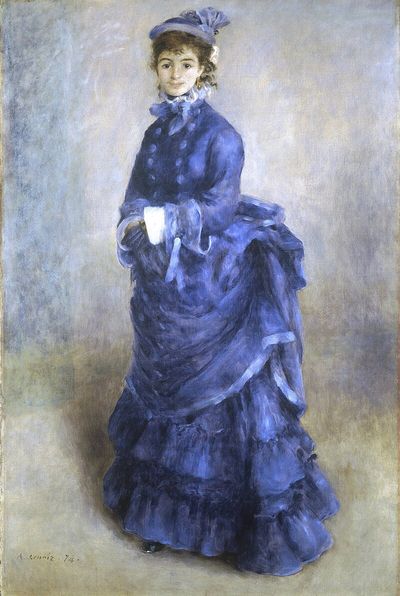

Par ce point de vue en surplomb, Degas nous introduit dans les coulisses de l'Opéra, dont on perçoit l'étagement à l'arrière-plan. Des danseuses répètent ; d'autres s'étirent. Ce moment n'est accessible qu'aux abonnés ou «protecteurs» de ces jeunes danseuses souvent d'origine modeste; c'est ce que rappelle la figure masculine assise sur scène. L'artiste a choisi un camaïeu de gris et de blanc qui brouille la frontière entre peinture et dessin. Avec le temps, la peinture appliquée en fines couches laisse transparaître des repentirs, notamment les corrections apportées aux jambes des danseuses du premier plan.

Comme l'homme en haut de forme situé à droite, nous observons le boulevard des Capucines, depuis un balcon du n° 35 (adresse de l'exposition impressionniste). On ne saurait mieux affirmer que la peinture doit s'inscrire ici et maintenant. Monet traduit en touches rapides la trépidation de la ville moderne, du quartier du nouvel opéra à la vitalité retrouvée après la guerre de 1870 et la Commune. Monet a peint une autre vue de ce boulevard, au soleil couchant. On ne sait avec certitude laquelle figurait à l'exposition. Elle est décrite ainsi par un journaliste: «une vue du boulevard ensoleillé où la trépidation et la kaléidoscopie de la vie parisienne sont rendus avec infiniment de grâce et d'esprit».

3a - 15 AVRIL 1874 : UNE EXPOSITION INDÉPENDANTE ET ÉCLECTIQUE (1)

L’exposition réunit 31 artistes ayant surtout en commun d’avoir payé leur cotisation. Ils sont d’âges et d’horizons divers : près de 40 ans séparent le doyen Adolphe-Félix Cals du cadet Léon-Paul Robert, et le milieu social des grands bourgeois Degas ou Morisot est très éloigné de celui de l’anarchiste Pissarro et des communards Ottin et Meyer. Ce n’est pas non plus un principe esthétique qui les rassemble, mais plutôt une même volonté d’exposer librement et de vendre leur travail.

Leurs œuvres sont d’une étonnante variété de sujets, de techniques et de styles. On y trouve deux fois moins de peintures que d’œuvres sur papier, dont une quarantaine d’estampes, de même qu’une dizaine de sculptures et quelques émaux. Des paysages très esquissés, des scènes de chasse ou de course, voire une vue de maison close, côtoient des gravures d’après Holbein, des intérieurs de synagogue ou un buste d’Ingres. L’entrée est payante, ainsi que le catalogue, et les œuvres sont assez onéreuses. 3 500 visiteurs environ verront l’exposition. La société, largement déficitaire, sera dissoute.

Seule une poignée de peintures de Sisley, Monet, Renoir et Cézanne, trouvent preneur. Un critique raille la «forte quantité de croûtes», tandis que d’autres discernent «sept ou huit oseurs, des œuvres desquels [...] s’échappe un impérieux sentiment du vrai».

Nettement plus âgé que ses confrères, le peintre Cals se jette pourtant «avec ardeur» dans l'aventure de l'exposition du boulevard des Capucines. Il y montre plusieurs scènes de genre puissamment réalistes, et, selon le journaliste Castagnary, applique «à la représentation des types et des scènes populaires son art méditatif et réfléchi». Cals écrira quelques années plus tard, juste avant sa mort: «Ce qui m'a poussé à rejoindre [le groupe] c'est la conviction qu'une seule chose peut sauver notre art, et c'est l'application rigoureuse des principes de liberté».

Proche de Pissarro, travaillant également à Pontoise, Béliard est lui aussi animé d'un désir d'indépendance artistique. Il milite pour un Salon des refusés en 1872, y participe l'année suivante, puis rejoint le comité d'organisation de la Société anonyme et expose en 1874 plusieurs paysages et études. Avec leur touche rugueuse, leur palette claire et un traitement des ombres qui structure la composition, ses vues de Pontoise sont hardies et modernes. Béliard quittera la carrière artistique pour la vie politique. Il sera maire d'Étampes.

Ce tableau, exécuté par Renoir cinq ans avant l'exposition, témoigne de son amitié avec Monet, qui a peint les mêmes fleurs à ses côtés. Ce bouquet de tournesols et de dahlias aux couleurs éclatantes est une démonstration de virtuosité. La peinture de fleurs est un genre encore très recherché, mais l'œuvre ne trouvera preneur qu'au début des années 1890.

Edma Pontillon, l'une des sœurs de l'artiste, veille sur sa fille, Blanche, dans l'appartement de ses parents à Paris. Bien qu'intime, cette scène typique de la vie bourgeoise est destinée à la vente. En 1874, elle ne trouve pas d'acquéreur mais suscite l'adhésion des critiques. Sa proximité avec Une moderne Olympia de Cézanne, œuvre en tout point opposée, choque.

Peintre, Edma Pontillon a renoncé à une carrière artistique pour se marier et fonder une famille. Elle est le modèle de prédilection de sa sœur au début des années 1870. En montrant en 1874 ce pastel à l'exécution soignée et d'un format ambitieux, après l'avoir présenté au Salon de 1872, Morisot veut attirer l'attention sur ses qualités de portraitiste et s'attirer des commandes.

Première exposition impressionniste, 1874, n°43. En 1874, ce tableau est perçu comme un outrage. En hommage à Olympia de Manet (musée d'Orsay), scandale du Salon de 1865, Cézanne montre une prostituée, en compagnie de sa servante, sous le regard d'un client. Le terme «esquisse» et la touche enfiévrée ajoutent à la provocation, car le public attend des œuvres finies et léchées, et non des études destinées à rester dans l'atelier.

3b - 15 AVRIL 1874 : UNE EXPOSITION INDÉPENDANTE ET ÉCLECTIQUE (2).

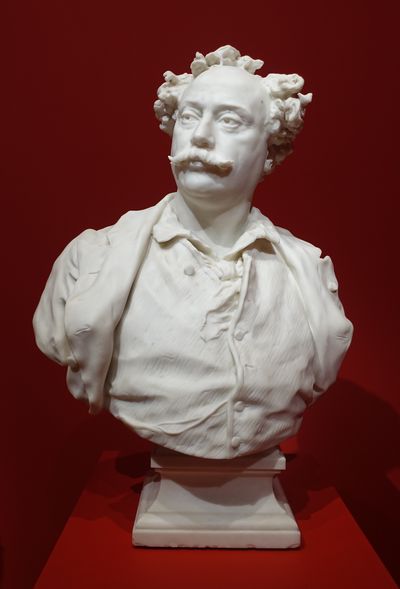

Ottin, Prix de Rome, est un habitué du Salon où il montre de très académiques sculptures. On s'étonne donc de sa présence à la première exposition impressionniste. Mais ce fils d'ouvrier a la fibre politique: «les artistes [...] ont le droit et le devoir de se gouverner eux-mêmes» écrit-il. Membre de la Fédération des artistes pendant la Commune, ses commandes officielles se tarissent. Ce socialiste militant devient le trésorier de la Société anonyme. Il espère vendre, à prix modestes, des œuvres conçues plus de dix ans auparavant: marbres à sujet mythologique, «réductions» en plâtre ou terre cuite d'un buste d'Ingres, ou de sa Jeune fille au vase, d'un classicisme déroutant.

Cliquer ici ou sur l'image pour voir un agrandissement

À l'exposition de 1874, ces aquarelles sont présentées avec deux autres, dans un seul cadre. Astruc est un ami de Manet et un talentueux touche-à-tout, sculpteur, peintre, écrivain et journaliste. Il est un fidèle soutien de Monet et des artistes du groupe des Batignolles (jeunes artistes qui se rassemblent dans ce quartier parisien). Ces scènes d'intérieur où des femmes conversent ou se reposent montrent un «costume du Céleste empire», des Présents chinois, un kimono ou des objets japonais, qui témoignent de la passion de l'artiste pour l'art extrême-oriental.

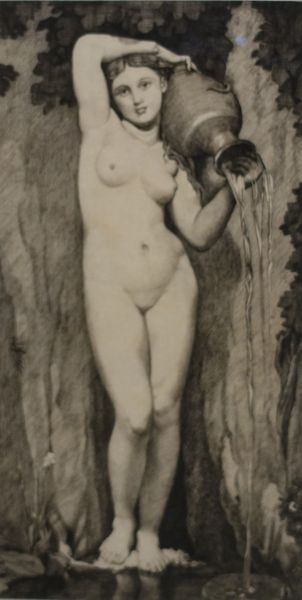

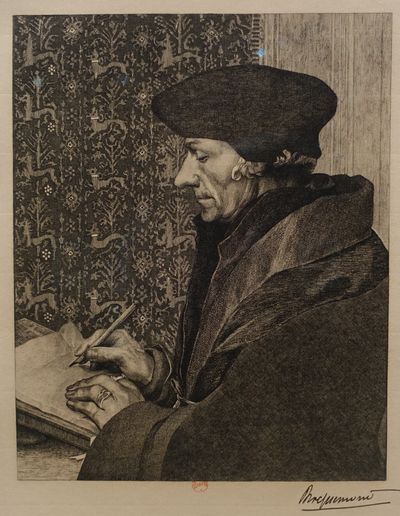

Quatre artistes exposant boulevard des Capucines montrent des estampes (37 au total). Les trois quarts sont de Félix Bracquemond, graveur renommé, qui est, au nombre d'œuvres, l'artiste le mieux représenté. Il affirme son talent autant dans ses eaux-fortes originales que dans celles reproduisant les tableaux de maîtres, comme La Source - une peinture d'Ingres de 1856 gravée en 1861, qu'il montre à côté d'une estampe d'après Manet. Bracquemond entend ainsi affirmer l'étendue de ses allégeances artistiques.

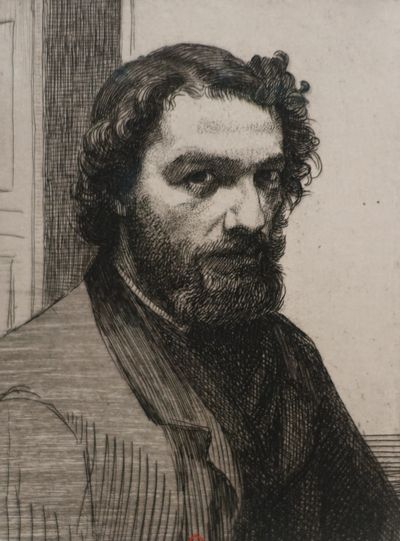

Depuis les hauteurs de Bellevue à Meudon, Bracquemond observe la vue vers Sèvres, où il habite, en plongeant vers les maisons de la rue Brongniart. Cette gravure restitue l'atmosphère et la lumière de cet endroit boisé. Malgré la lenteur inhérente au procédé de l'eau-forte, Bracquemond parvient à procurer un sentiment d'instantanéité de l'impression devant le motif. Bien qu'enrôlé à la dernière minute par Degas, sa sélection d'œuvres pour l'exposition - un dessin et 31 estampes - n'a rien d'improvisé. Bracquemond réitérera avec les impressionnistes en 1879, puis une dernière fois en 1880.

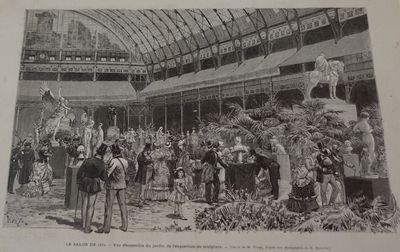

4 - LE SALON DE 1874

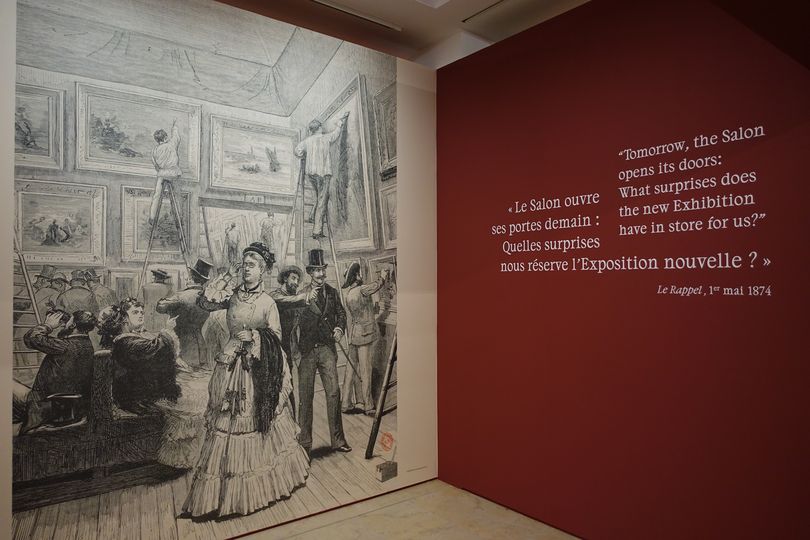

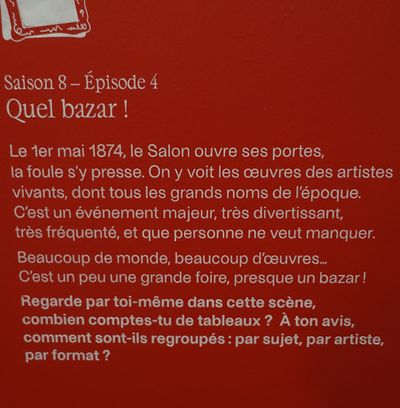

Au Palais de l’Industrie et des Beaux-Arts, avenue des Champs-Élysées – à vingt minutes à pied du boulevard des Capucines –, le Salon ouvre ses portes le 1er mai 1874. Incontournable vitrine de la production artistique du moment, cette gigantesque exposition officielle est un événement annuel où le public se presse en masse. Il est aussi essentiel pour les artistes, car depuis deux siècles, c’est là que se jouent leur succès et leur carrière.

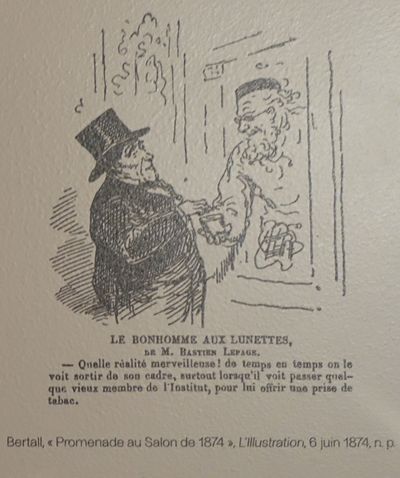

Soigneusement sélectionnés par un jury sous l’égide de la Direction des Beaux-Arts, plusieurs milliers d’œuvres se côtoient, dont près de 2 000 peintures accrochées bord à bord: «grandes machines» – immenses tableaux à sujet historique, religieux ou mythologique –, scènes de genre anecdotiques, tableaux «orientalistes», nombreux paysages ou portraits léchés. La plupart de ces œuvres sont à mille lieues des tableaux «trop frais peints» des futurs impressionnistes, parfois arbitrairement rejetés dans les années 1860.

En 1874, même si son jury est particulièrement sévère, le Salon n’est «ni plus mauvais ni meilleur» que les années précédentes, selon le critique Castagnary: «Ce qui lui fait défaut, c’est l’œuvre capitale […] qui […] devient une date dans l’histoire de l’art.» En effet, cette année-là, l’exposition qui passera à la postérité n’est pas le Salon.

Située dans un paysage idéalisé, la scène montre un enfant interrompu dans son jeu de bilboquet et rappelé à la lecture sous l'attention bienveillante de sa mère ou d'une sœur. Peintre allemande établie en France, Salles-Wagner allie une technique solide, héritée de sa formation à l'Académie des beaux-arts de Dresde, puis du contact avec les artistes de l'école de Lyon, à une sensibilité romantique légèrement doucereuse. Sept pour cent seulement des tableaux exposés cette année-là au Salon sont exécutés par des femmes, et aucune ne reçoit de médaille.

Mai 1874: d'élégants visiteurs se pressent dans les galeries de peinture du Palais de l'Industrie. Dans ce tableau singulier, non seulement les œuvres que regardent ces hommes et ces femmes sont réellement présentées au Salon, mais les six reproductions en miniature à l'arrière-plan ont été exécutées sur la toile par les auteurs mêmes de ces tableaux. Cabaillot-Lassalle montre cette peinture «à sept mains» dans la salle 5, entre Bonvin et Chintreuil. À la fois évocation et préfiguration du Salon, son tableau stupéfait le public et fait sensation. Peintures en réduction de haut en bas et de gauche à droite:

- Eugène Petit, Chrysanthèmes et pêches

- Jules Jacques Veyrassat, Charrette en forêt

- Ernest Guillemer, Vallée de Franchard, Fontainebleau

- Jean-Baptiste Camille Corot, Le Soir

- Léon Richet, Moulin à vent, en Picardie

- Henriette Browne, Portrait de M. E. S.

La Falaise figure parmi les tableaux les plus vantés du Salon, pour sa «valeur artistique» et son «sentiment de la vraie nature». Cette figure grandeur nature - proportions inhabituelles pour une scène de genre - a été diversement interprétée. La jeune fille a délaissé son fuseau pour scruter l'horizon: image de rêverie nonchalante? Scène traduisant l'angoisse d'une épouse de marin? On l'a même «comparée à la France qui attend son Roy!», au grand dam de Jules Breton, qui se revendique «peintre-paysan».

Henriette Browne fait partie des premières femmes à se consacrer à la scène de genre orientaliste. Elle remporte succès et médailles au Salon dès 1856. Femme d'un diplomate, elle l'accompagne notamment en Syrie et en Égypte, où elle aiguise son regard sur un Proche-Orient, alors vu comme «exotique». Selon un critique, on «sent que l'artiste a [..] peint sur nature» cette «petite scène pleine de caractère, et d'une saveur de vérité qu'on ne compose point».

En 1874, alors que son époux choisit de montrer ses estampes à l'exposition du boulevard des Capucines, la peintre, graveuse et céramiste Marie Bracquemond reste fidèle au Salon, où elle expose depuis plus de dix ans. Marguerite est son unique envoi. Le titre provient du nom du personnage féminin dans Faust de Goethe, une tragédie d'inspiration médiévale, récemment mise au goût du jour par l'opéra de Gounod. Marie Bracquemond s'orientera ensuite vers des sujets modernes et ralliera les expositions impressionnistes à partir de 1879.

Sous un ciel d'un bleu uniforme, une rue s'anime au son d'une danse traditionnelle où les robes blanches s'enroulent et virevoltent au rythme des castagnettes. Admirateur de Delacroix et de ses scènes marocaines, Dehodencq connaît bien Tanger, où il a séjourné durant une année. Témoignant, selon Théophile Gautier, de ses «aptitudes ethnographiques», sa peinture n'échappe pas aux stéréotypes racistes du temps, sur le Maroc, ses habitants et un «Orient» fantasmé, violent et chaotique. Renoir, en grand coloriste, s'intéresse à la peinture de Dehodencq.

Depuis 1868, l'Américaine Mary Cassatt expose au Salon des tableaux reflétant ses voyages en Europe et son intérêt pour la peinture ancienne. Coiffée d'une mantille, cette beauté rubénienne au regard direct est un de ses modèles rencontrés à Rome. Sans doute impressionné par la facture enlevée du tableau et la touche franche de l'artiste, Degas visitant le Salon déclare: «Voilà quelqu'un qui sent comme moi.» Cinq ans plus tard, il invitera Cassatt à rejoindre les artistes «indépendants» pour la quatrième exposition impressionniste; elle en deviendra l'un des piliers.

L'éminence grise est le «père Joseph» (1577-1638), moine capucin, puissant conseiller de l'ombre du cardinal de Richelieu, devant lequel des courtisans s'inclinent. Le tableau frappe par sa technique brillante et son souci du détail. Gérôme, qui compte parmi les artistes les plus célèbres de son temps, reçoit, honneur suprême, la médaille d'or au Salon. Mais une polémique surgit: on lui reproche de ramener la grande peinture aux dimensions de «miniature» de la scène de genre, soit de réduire l'histoire de France à l'anecdote, et l'on estime que c'est Corot qui aurait dû être récompensé. Vexé, Gérôme voudra rendre cette médaille.

Dans cette scène de l'Ancien Testament (Exode 11), Moïse et Aaron entrent chez Pharaon, dont le fils premier-né vient de succomber, victime du châtiment divin infligé à l'Égypte. Le Néerlandais Alma Tadema (naturalisé britannique) est une célébrité londonienne, qui s'est fait un nom sur la scène artistique internationale grâce à ses tableaux situés dans une Antiquité gréco-romaine rendue avec force détails. Son excellente connaissance de l'Égypte ancienne, acquise dans les livres et au contact d'objets (vus notamment au British Museum), nourrit cette scène poignante, que Zola qualifie d'«étrangeté archéologique».

Cette maestà (Vierge en majesté) aux couleurs chaudes et brillantes trône, hiératique, sous un dais rebrodé d'or. La peinture de Humbert, formé à l'École des Beaux-Arts, est nourrie de références à la tradition: Quattrocento (XVe siècle) et maniérisme florentin (XVIe siècle). Un critique regardant cette œuvre déplore: «ce qui vient de la nature ne se voit pas assez, ce qui vient des maîtres se voit trop, et ce qui vient de M. Humbert ne se voit pas du tout». Savant à l'excès, le tableau est emblématique d'un système figé et de plus en plus contesté.

Cet Éros inspiré de l'antique pousse la sophistication à l'extrême, grâce à une iconographie complexe: la roue du zodiaque, portant en caractères grecs l'inscription «Dioscures», associée à la constellation des Gémeaux. L'exécution minutieuse et ses couleurs précieuses rattachent l'œuvre au style néo-grec de Gérôme, dont Lecomte de Nouÿ fut l’élève. Son parcours est l'archétype d’une carrière «officielle»: Prix de Rome, reçu chaque année au Salon, médaillé, soutenu par les achats de l'État, sollicité pour de grands décors dans la récente église de la Trinité. Un modèle auquel les futurs impressionnistes refusent de se conformer.

Une Gloire aux ailes déployées emporte vers les cieux un jeune homme mourant qui brandit encore son sabre brisé. Dispensé de service militaire, mais profondément affecté par le désastre de la défaite française lors de la guerre de 1870, Mercié conçoit cette œuvre résolument patriotique. Au Salon, le modèle en plâtre connaît un succès phénoménal. L'artiste reçoit la médaille d'honneur et la commande d'un bronze monumental pour la Ville de Paris. Cette œuvre emblématique sera largement popularisée par l'édition de gravures et de petits bronzes, et ornera de nombreux monuments aux morts dans l'Hexagone.

Rare sculptrice à se faire un nom au Salon dès le Second Empire, Bertaux y expose Jeune prisonnier gaulois pour la première fois en 1864. Dix ans plus tard, elle y envoie cette version en bronze. Son titre a changé. «Vae Victoribus!» (Malheur aux vainqueurs), renverse la déclaration du chef gaulois Brennus après sa victoire sur Rome, «Vae Victis», (Mahleur aux vaincus), en allusion à la récente «défaite glorieuse» de la France dans la guerre franco-allemande de 1870. Bertaux fait ainsi de son Gaulois une puissante allégorie du patriotisme français.

Cliquer ici ou sur l'image pour voir un agrandissement

5 - LE SALON, LA GUERRE ET LA DEFAITE

En parcourant les 24 salles de peintures du Salon, le romancier et critique d’art Émile Zola se lamente: «Des tableaux, toujours des tableaux», des salles «long[ues] comme de Paris en Amérique», puis descend vers la nef des sculptures, aspirant à «fumer un cigare».

Il observe que les œuvres qui passionnent le public sont «les scènes tragiques de la dernière guerre» qui s’est soldée par la défaite de la France face à la Prusse. Ces peintures et ces sculptures résonnent auprès des visiteurs, qu’il s’agisse de représentations directes, comme la scène de bataille de Detaille illustrant la tragique journée de Reichshoffen, le 6 août 1870, ou nettement plus symboliques comme le tableau de Maignan, un épisode de la conquête normande, évoquant le sacrifice et le deuil.

En 1874, bien des artistes, officiels ou indépendants, ont vu cette guerre de près. Le Salon, qui en 1872 avait exclu des œuvres sur ce sujet d’une actualité encore très vive, s’est ouvert à ce thème contrairement à celui de la Commune, qui n’y sera pas représentée. Les futurs impressionnistes se détournent de ces deux sujets au profit d’autres aspects de leur époque.

Lévy s'inspire d'un épisode de l'Illiade, la célèbre épopée de la Grèce antique attribuée à Homère: le corps de Sarpédon, jeune demi-dieu tué lors de la guerre de Troie, est amené jusqu'à l'Olympe par la Mort et le Sommeil, pour être rendu à Zeus, son père. Un critique semble voir dans cette scène mythologique «deux anges apportant au Père éternel le corps de quelque martyr», ravivant ainsi le souvenir de la guerre de 1870. Acheté par l'État pour une somme élevée, le tableau consolide la carrière d'un artiste déjà décoré de la Légion d'honneur, et qui exécutera de grands décors pour l'Hôtel de Ville de Paris et le Panthéon.

Sur le champ de bataille, une rangée de soldats gît à terre, vaincus par l'armée prussienne. Lançon, formé à l'École des beaux-arts de Lyon puis de Paris, est engagé en 1870 dans une ambulance de la presse; il observe et dessine au jour le jour «les navrants spectacles d'une guerre maudite», dans laquelle ni l'empereur ni son état-major ne se sont couverts de gloire. Sergent de la Garde nationale pendant le siège de Paris, puis communard, membre de la Fédération des artistes, il est condamné à six ans de prison avec Courbet. Relaxé, il alterne peintures animalières et scènes de guerre, comme ce saisissant tableau anti-héroïque.

Reims, musée Saint-Rémi.

6 - CONVERGENCES

En 1874, le Salon, tout comme la première exposition dite «impressionniste» dont il diffère apparemment en tout point, par son échelle et ses principes d’organisation – montre des œuvres offrant une certaine vision du présent. Cette institution séculaire n’est plus la vitrine d’un art exclusivement académique; des œuvres tout à fait radicales, comme Le Chemin de fer de Manet y trouvent leur place. Manet, invité quelques semaines auparavant par ses confrères à exposer avec eux au 35 boulevard des Capucines, refuse obstinément, car il ne veut pas s’abstraire du Salon – selon lui le seul véritable champ de bataille pouvant mener au succès.

Tous les artistes qui en sont rejetés – comme Éva Gonzalès, avec une peinture de la vie moderne, ne rallient pas pour autant l’exposition indépendante. Enfin, pas moins de douze artistes préfèrent multiplier leurs chances d’être vus, et de vendre, en présentant simultanément des œuvres à l’exposition de la Société anonyme et au Salon. Même parmi les futurs impressionnistes, tous ne sont pas définitivement «revenus» du Salon; beaucoup y retourneront quatre ou cinq ans plus tard.Outre deux importants tableaux «refusés», cette section rassemble les œuvres d’artistes présents à la fois à la première exposition impressionniste et au Salon de 1874. La ligne de partage entre tradition et avant-garde est, en 1874, encore très poreuse.

Éva Gonzalès peint des scènes de genre modernes. Ici, au lever, face à sa table de toilette, une jeune femme baisse le regard vers une corbeille où se lovent trois chiots endormis. Sa maîtrise du pastel, le moelleux de sa touche et ses effets vaporeux, rehaussés de rouge, renvoient à l'art feutré du XVIIIe siècle. «C'est blond, lumineux, et d'une harmonie toute séduisante», écrit Castagnary. Souvent tourné vers l'avant-garde, son art ne séduit pas toujours le Salon, et l'année précédente, Gonzalès a exposé avec les «Refusés». Mais en 1874, les qualités de «grâce» de ce pastel charment le jury, qui accepte cette jolie Nichée.

Éva Gonzalès peint ici sa sœur et son futur mari, en spectateurs du Théâtre des Italiens. Avec une technique large et fluide, accentuant les forts contrastes de lumière, elle saisit les échanges mondains se jouant dans cette loge. Élève de Manet, cherchant elle aussi le succès officiel, Gonzalès soumet ce tableau au Salon de 1874, en vain. Son allégeance à la peinture franche de Manet lui nuit sans doute, d'autant que le tableau contrevient à l'idée préconçue d'une peinture féminine et délicate. Gonzalès n'envisage pourtant pas de le montrer à l'exposition des impressionnistes, mais elle annonce dans la presse qu'il sera visible.

Manet, pressé par ses amis, dont Degas, d'exposer avec eux, refuse. Fort de son succès au Salon en 1873, il reste déterminé à y entrer «par la grande porte» et soumet au jury trois peintures; celle-ci est acceptée. Ce «double portrait ébauché en plein soleil», selon le critique Burty, place contre une grille, à l'arrière de la gare Saint-Lazare, une jeune femme nous fixant du regard et une fillette, de dos, captivée par le panache de vapeur d'une locomotive. Avec ses couleurs claires, sans ombres ni demi-tons, et son cadrage ramassé, le tableau est d'une modernité fracassante. Au Salon, à côté d'une composition mythologique et du très sage Dans les blés de De Nittis, il détonne. il devient la risée du public.

Manet nous plonge parmi une foule animée, au foyer de l'Opéra de la rue Le Peletier à Paris, en plein bal masqué de la mi-carême. Sous une haie de chapeaux tout de noir vêtus, des hommes et des femmes conversent. Leurs tenues contrastent avec celles, très colorées, de deux jeunes filles et d'un bouffon. La scène, qui montre sans ambiguïté les transactions entre prostituées et clients, est refusée au Salon. L'écrivain Mallarmé publie alors un article incendiaire à l'encontre du jury, qui s'autorise à décréter «ceci est un tableau» ou «voilà qui n'est pas un tableau». Manet s'obstinera toutefois à forcer les portes du Salon.

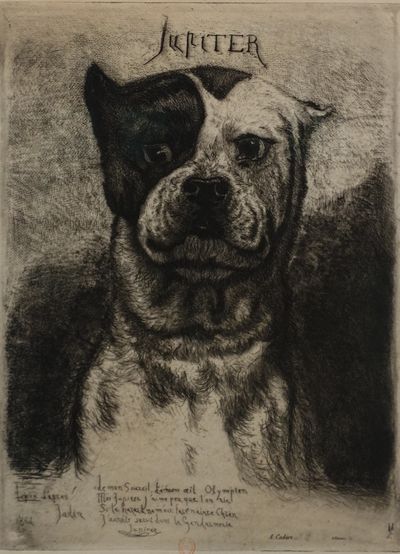

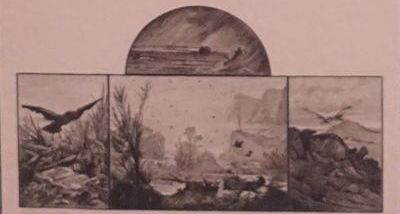

Le triptyque exposé par Lepic au Salon de 1874 a pour thème le Déluge, quand Noé envoie des oiseaux s'assurer de la baisse des eaux: un corbeau, qui s'attarde à se nourrir; puis une colombe, qui rapporte une branche d'olivier, indice de la décrue. Le vicomte Lepic se conforme ici, un peu malgré lui, au goût du Salon pour la grande peinture religieuse: il y trouve l'occasion de peindre des animaux, sa vraie passion. Alors que l'administration des Beaux-Arts lui en propose 2000 francs, un riche banquier, le baron d'Erlanger, lui achète l'œuvre pour cinq fois cette somme, «contre toute attente», avoue l'artiste. Invité par son ami Degas, il expose avec les impressionnistes des «portraits de chiens», gravés à l'eau-forte.

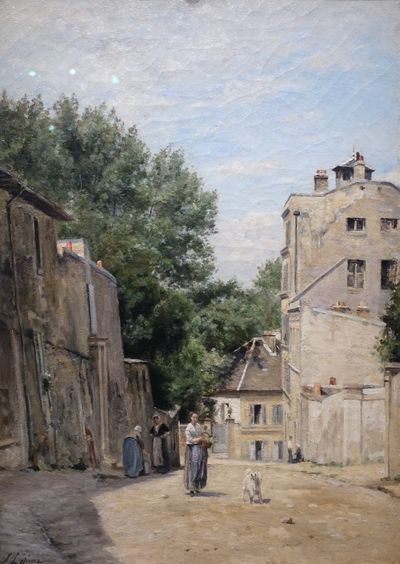

Avec Lepic et De Nittis, Lépine fait partie des douze artistes exposant, en 1874, à la fois avec les impressionnistes et au Salon, dont il est un habitué (il s'agit de sa deuxième participation). Dans ces deux expositions, ce fin paysagiste, élève de Corot, et peintre attitré de Paris, montre des œuvres aux sujets semblables: vues des bords de Seine, canaux de la capitale et alentour, rue escarpée de Montmartre ouvrant sur ses versants boisés. L'exposition chez Nadar offre à Lépine, alors en proie à des difficultés financières, de diffuser plus largement son travail. Pour ses organisateurs, ces tableaux «sains et paisibles», «plus modérés et non moins vaillants» (selon les critiques) tempèrent opportunément les audaces de ses confrères.

D'un côté, d'austères paysages d'Italie - une route quasi-déserte, ou les flancs arides du Vésuve, directement observés par l'artiste au plus près du volcan; de l'autre, de très raffinées parisiennes en promenade mondaine aux champs ou en ville. De Nittis, peintre et graveur italien installé en France depuis plusieurs années, semble avoir mûrement réfléchi ses envois à l'exposition impressionniste d'une part, et au Salon d'autre part. Son Avenue au Bois de Boulogne est refusé par le jury, mais ses très élégantes flâneuses y feront fureur. Chez Nadar, Degas lui avait demandé d'exposer «quelque chose d'important». Mais l'envoi de De Nittis qui est à Londres pour affaires, a peut-être déçu ses amis. Pas accroché les premiers jours, il est seulement «casé ensuite, le plus mal qu'on pût, en mauvaise lumière», note-t-il. Pourtant, le critique Carjat vantera ses «ravissants tableaux microscopiques».

Le peintre Edmond André a posé pour ce Polichinelle et le bouffon du Bal masqué de l'Opéra. Mais lorsque cette lithographie est exposée au Salon (dans sa version rehaussée de gouache et d'aquarelle), les contemporains voient dans ce personnage un portrait-charge du président Mac Mahon, dont Manet réprouve le régime autoritaire. Que la ressemblance soit intentionnelle ou non, la pose, le bâton, la moustache hirsute rappellent la figure de Mac Mahon qui, en 1871, avait réprimé la Commune dans le sang. Ce très politique Polichinelle se heurtera à la censure quand Manet voudra le faire éditer. Il sera finalement retiré à 8000 exemplaires pour les abonnés du journal républicain Le Temps.Giuseppe De Nittis (1846-1884). Sur les pentes du Vésuve, 1872. Huile sur bois. Première exposition impressionniste, 1874, possible n°117. Milan, Galleria d'Arte Moderna, don Ulrico Hoepli, 1934.

Giuseppe De Nittis (1846-1884). Sur les pentes du Vésuve, 1872. Huile sur bois. Première exposition impressionniste, 1874, possible n°117. Milan, Galleria d'Arte Moderna, don Ulrico Hoepli, 1934.

7 - LA VIE MODERNE COMME MOTIF

En 1863, le poète Charles Baudelaire fait de la «modernité» – un mot apparu au XIXe siècle – une composante du beau. Industrialisation, mondialisation, urbanisation : tout change rapidement. À l’exposition de 1874, une trentaine de tableaux font écho à ces évolutions et à l’avènement d’un mode de vie urbain et bourgeois, de la sphère domestique aux rues de Paris rénovées, en passant par le développement des loisirs et des lieux de spectacle. En dehors de Degas, qui montre une blanchisseuse en plein travail, les impressionnistes peignent surtout la «high life», comme on dit alors pour désigner la haute société.

Au Salon aussi, on peut voir des scènes de la vie moderne, mais souvent abordées de manière anecdotique ou moralisatrice. Pour les impressionnistes, le temps présent n’est pas seulement un réservoir de sujets nouveaux. C’est une manière neuve de voir et de peindre un monde en proie à l’accélération du temps et en perpétuel mouvement. Ils rapprochent ainsi l’art de la vie.

De haut en bas et de gauche à droite :

- Eugène Boudin (1824-1898). À Trouville, 1868. Aquarelle et mine de plomb. Première exposition impressionniste, 1874, possible n° 22 [Cadre d'aquarelles]. Paris, musée d'Orsay, legs Carle Dreyfus, 1952.

- Eugène Boudin (1824-1898). Plage à Trouville, vers 1865-1867. Aquarelle et mine de plomb. Première exposition impressionniste, 1874, possible n° 22 [Cadre d'aquarelles]. Paris, Musée d'Orsay, don Étienne Moreau-Nélaton, 1907.

- Eugène Boudin (1824-1898). La Plage à Trouville, 1869. Aquarelle sur traits de crayon noir. Première exposition impressionniste, 1874, possible n° 22 [Cadre d'aquarelles]. Paris, musée d'Orsay, don Claude Roger-Marx, 1974.

- Eugène Boudin (1824-1898). Dans les prés, 1865. Aquarelle et mine graphite. Première exposition impressionniste, 1874, possible n° 22 [Cadre d'aquarelles]. Paris, musée d'Orsay, don Étienne Moreau-Nélaton, 1907.

- Eugène Boudin (1824-1898). Scène de bord de mer, vers 1865. Aquarelle et mine graphite. Première exposition impressionniste, 1874, possible n°22 [Cadre d'aquarelles]. Paris, musée d'Orsay, don Étienne Moreau-Nélaton, 1907.

- Eugène Boudin (1824-1898). Plage à Trouville, vers 1869. Aquarelle et mine graphite. Première exposition impressionniste, 1874, possible n° 22 [Cadre d'aquarelles]. Paris, musée d'Orsay, don Étienne Moreau-Nélaton, 1907.

À partir des années 1860, le tourisme balnéaire prend son-essor en Normandie. À Trouville et à Deauville, Boudin ce fait le témoin de ces nouveaux rituels sociaux. Il exécute des milliers d'aquarelles de «plages». Le dessin rapide et les taches de couleurs diluées restituent avec vivacité les silhouettes des citadins élégants en bord de mer.

Peut-être exposé en 1874, ce paysage urbain est un tableau à part dans l'œuvre de Pissarro, qui préfère peindre la campagne. Il représente un jardin public créé au XIX siècle au cœur de la petite ville de Pontoise, où le peintre s'est installé. Pissarro s'attarde sur les citadins élégants, auxquels se mêlent quelques garçons plus modestes, en blouses bleues de paysans.

Morisot saisit un moment de jeu entre sa sœur Edma et sa fille ainée. La famille se retrouve à la campagne, à Maurecourt, un village situé au nord-ouest de Paris (visible à l'arrière-plan). La touche, rapide, accorde une même importance au paysage et aux personnages. En 1874, ce tableau est prêté par Édouard Manet, qui ayant refusé de participer à l'exposition, manifeste ainsi son soutien à Morisot.

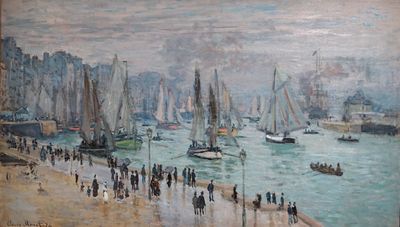

Au Salon, Daubigny montre deux grands paysages des environs de Valmondois dans l'Oise. Celui-ci frappe par les coquelicots du premier plan, si éclatants que l'ami Corot les juge «aveuglants» et que ceux de Monet, peints l'année précédente, paraissent bien doux. Depuis les années 1850, Daubigny rencontre le succès en peignant des «impressions», au grand dam de certains critiques. En 1874, Paysage du mois de juin, pose Daubigny en précurseur des impressionnistes. Dès 1870, il manifeste un précieux soutien aux impressionnistes, en les mettant en contact avec Paul Durand-Ruel, qui sera leur principal marchand.

Installé depuis 1871 à Argenteuil, à vingt minutes en train de la gare Saint-Lazare, Monet peint les alentours de cette petite ville. Le bourg, tout en s'industrialisant, est un haut lieu du nautisme et une destination pour les Parisiens en mal de campagne. Dans ce tableau, des femmes et des enfants en promenade se fondent dans un paysage dominé par le contraste entre les rouges orangés des coquelicots et les verts des herbes hautes d'un talus, simple remblais caractéristique d'une banlieue en pleine transformation, ici magnifié.

Blanchisseuses et repasseuses sont très présentes dans le Paris de la seconde moitié du XIX siècle. La croissance de la population et les nouvelles exigences d'hygiène contribuent à l'essor de ces métiers pénibles, surtout féminins. Degas a saisi en quelques traits le geste mécanique et la lassitude d'une jeune fille repassant un voilage. À l'exposition de 1874, ce tableau est le seul à représenter le monde du travail.

Fantin-Latour s'est imposé au Salon avec de grands portraits collectifs d'artistes et intellectuels de l'avant-garde, figurant notamment Manet, Bazille, Renoir et Monet. En 1874, on se serait donc attendu à le retrouver aux côtés des impressionnistes. Mais Fantin est tout à fait réticent à les rejoindre; il contribuera sans doute aussi à en dissuader Manet - qui, selon lui, «a des imitateurs qui lui font du tort: Monet, Pizarro, Sizlai [sic]», dont la peinture est «la caricature de ce que nous […] nous donnons tant de mal à faire.». Cette nature morte n'aurait pas déparé à l'exposition des impressionnistes, mais Fantin l'a voulue «la plus achevée possible», en probable réaction à leur peinture, «si peu faite, si exagérée».

Probablement peint en Normandie, ce tableau «exquis», selon un critique en 1874, avait été acquis deux ans auparavant par le chanteur et collectionneur Jean-Baptiste Faure, et avait été montré à Londres. Ce sujet de la course hippique, loisir très en vogue, est cher au peintre. Il est ici relégué à l'arrière-plan, au profit de la figure de la nourrice allaitant le nouveau-né de bourgeois élégants, amis du peintre, les Valpinçon. Degas désignait parfois cette œuvre comme «la famille aux courses».

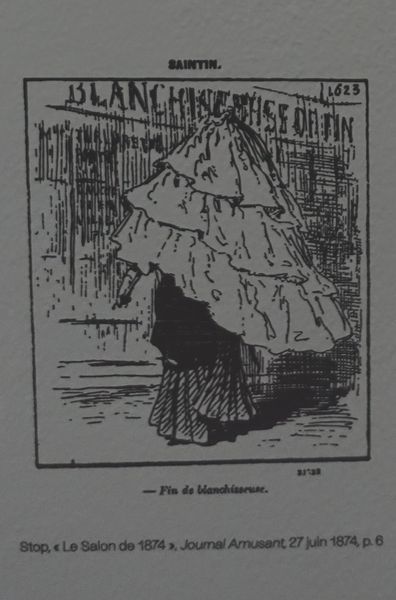

Aujourd'hui oublié, Saintin expose régulièrement au Salon des peintures de genre comme celle-ci. Plutôt que d'évoquer les difficiles conditions de travail de la blanchisseuse, le peintre préfère s'emparer du stéréotype de la jeune aguicheuse, jouant ainsi de la réputation de petite vertu dont souffraient ces ouvrières.

8a - L'ÉCOLE DU PLEIN AIR (1)

C’est sous cette bannière que le critique Ernest Chesneau rassemble certains des participants à l’exposition de la Société anonyme de 1874.

Cette manière de peindre rapidement, sur le motif, la nature et les effets changeants de l’atmosphère, se pratique pourtant depuis la fin du XVIIIe siècle. Cependant les impressionnistes innovent, car s’ils n’exécutent pas intégralement leurs tableaux en extérieur, ils placent au cœur du processus de travail de l’œuvre aboutie ce qui n’était pour leurs prédécesseurs qu’un exercice, une étape préparatoire. L’importance accordée au paysage par Monet, Sisley et Pissarro reflète aussi un goût plus général. Depuis le milieu du XIXe siècle, au Salon comme sur le marché de l’art, le paysage s’affirme comme le «genre moderne», dans l’esprit du temps. Chintreuil et Daubigny, peintres de la génération précédente, présents au Salon en 1874, revitalisaient déjà une production de paysages en phase avec la nostalgie du public pour une campagne vue comme éternelle et intacte, au moment-même où la nature est menacée par l’urbanisation et l’industrialisation.

Mort en 1873, Chintreuil bénéficie d'une rétrospective à l'École des Beaux-Arts, tandis que le Salon lui rend hommage avec trois tableaux, dont celui-ci. L'œuvre est caractéristique de ses paysages purs, sans anecdote ni prétexte historique, et c'est à peine si l'on distingue les chevreuils dans le camaïeu de verts. La prédilection de Chintreuil pour les aspects flous et vaporeux, tels les brouillards, brumes et autres effets atmosphériques, lui valent d'être qualifié dès les années 1850 de «peintre de l'impression». On note d'ailleurs que les reproches qui lui ont longtemps été adressés - de ne pas savoir ni dessiner, ni finir une composition - sont ceux qu'affrontent les impressionnistes en 1874.

Louis Leroy, à qui l'on doit le terme moqueur d'«impressionniste», éreinte ce paysage âprement rustique: «- ça des sillons, ça de la gelée?... Mais ce sont des grattures de palette [...] sur une toile sale». Pissarro restitue pourtant avec poésie la sensation de froid et la terre durcie sous un voile de glace. Il sublime une vue banale en apparence par son observation des nuances de l'atmosphère et de la lumière. Le tableau, mis en vente par l'artiste à 2500 francs - soit l'un des plus chers de l'exposition - ne trouvera pas preneur, mais ce prix signifie bien la valeur qu'il lui accorde.

8b - L'ÉCOLE DU PLEIN AIR (2)

Cette vue panoramique de la Seine à l'Est de Paris par une froide lumière d'hiver aurait pu figurer à l'exposition des impressionnistes, en raison de son réalisme et de l'importance accordée aux effets atmosphériques, ainsi qu'aux jeux de lumière à travers les nuages. Guillemet est en outre un ami des impressionnistes. Ce tableau est pourtant acheté par l'État au Salon de 1874 et exposé au musée du Luxembourg, le musée des artistes vivants, un choix se révélant plus éclectique que conservateur.

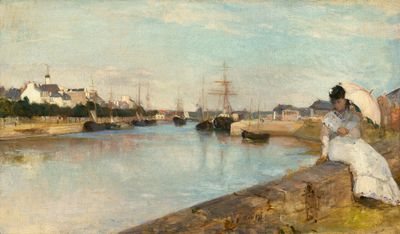

Né à Paris, Monet a passé son enfance et son adolescence en Normandie, au Havre. Entre 1872 et 1874, il y revient plusieurs fois et y peint dix paysages. Le port, l'un des plus importants au monde, lui est familier: son père travaille dans le négoce international. Ce motif retient toute son attention. Au petit matin, par une lumière grise et voilée, subtilement restituée, les bateaux de pêche quittent l'avant-port bordé d'immeubles plus anciens. À l'exposition de 1874, Monet montre cette marine, qui contraste avec l'aspect industriel de son autre vue du port du Havre Impression, Soleil levant.

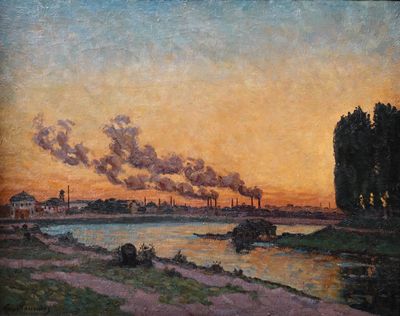

Guillaumin se distingue par son intérêt précoce pour les paysages industriels des environs de Paris. Il peint ici l'ancien bourg agricole d'Ivry, transformé par les usines dont les cheminées des «forges Coutant» - traitant les déchets métallurgiques - crachent leurs panaches de fumée. Guillaumin, qui ne vit pas de son art, est employé à l'administration des Ponts et Chaussées; il arpente donc ces banlieues laborieuses. Anarchiste, il est sensible à la question sociale. Dans Soleil couchant, l'une des six vues réalisées à Ivry, les orangés incandescents, dramatiques, et les tons fauves du ciel affirment l'audace du coloriste.

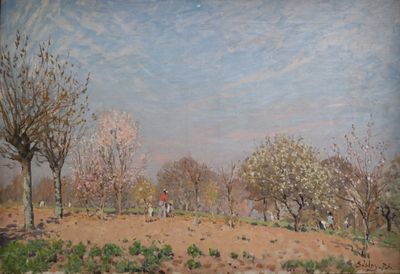

La machine de Marly peinte par Sisley, qui vit non loin, n'est pas celle conçue sous Louis XIV, laquelle élevait l'eau de la Seine pour l'amener jusqu'au château de Versailles, mais celle construite dans les années 1850 pour approvisionner des bourgs de l'Ouest parisien (Bougival, Louveciennes, Marly, etc.). Sisley tire parti de la simplicité et de l'efficacité d'une architecture industrielle moderne pour exalter le contraste entre le rouge de la brique et les bleus du ciel et de l'eau. C'est l'une des œuvres les plus remarquées en 1874. L'influent critique Ernest Chesneau y voit «l'absolue réalisation des ambitions de l'école (impressionniste) dans le paysage».

À l'exemple de Pissarro avec lequel il peint depuis qu'il s'est rapproché de lui en habitant Auvers, Cézanne travaille en plein air et opte pour une palette claire et lumineuse. Ce paysage est presque le portrait d'une maison, dont le nom étrange vient peut-être de Pen'du l'ancien propriétaire. La composition est à la fois solide et instable, comme souvent chez Cézanne. C'est l'un des rares succès du peintre avant les années 1890, et selon la presse, pourtant prompte à se moquer, l'un des «plus excellents paysages» de l'exposition. C'est aussi l'une des cinq seules œuvres de l'exposition à être vendues. Elle est acquise par le comte Doria pour 200 francs (le salaire annuel d'un ouvrier).

Sisley peint ce tableau en décembre 1872 aux environs de Louveciennes, alors que la Seine en crue atteint un niveau jugé «désastreux». Pourtant, rien ne trahit le drame dans ce paysage à la composition très équilibrée, et qu'un critique juge «charmant». À la verticalité de l'arbre et du poteau, accentuée par leur reflet, répondent l'oblique du câble de traction du bac et l'horizontalité des maisons dont les teintes rougeoyantes et dorées réchauffent une palette froide. Ce paysage est l'un des trois prêtés par le marchand Paul Durand-Ruel, qui a acheté près de 55 tableaux à l'artiste entre 1872 et 1873. Seul exposant à se prévaloir d'un tel soutien, Sisley s'affiche en force.

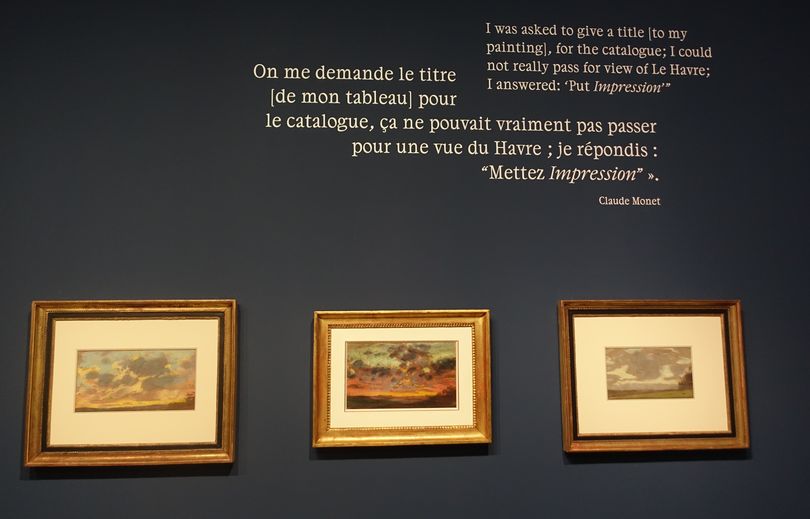

9 - FAIRE SENSATION : « IMPRESSION » ET AVANT-GARDE

Impression, soleil levant a-t-il vraiment donné son nom à l’impressionnisme en 1874? C’est à la fois vrai et faux. Le titre du tableau a en effet inspiré, avec d’autres paysages de Monet, Pissarro et Sisley, le mot «impressionniste» au journaliste Louis Leroy, ironisant sur cette nouvelle peinture. Mais, hormis ce sarcasme, le mot ne s’impose pas encore et le tableau, passé à peu près inaperçu en 1874, ne devient célèbre qu’au début du XXe siècle.

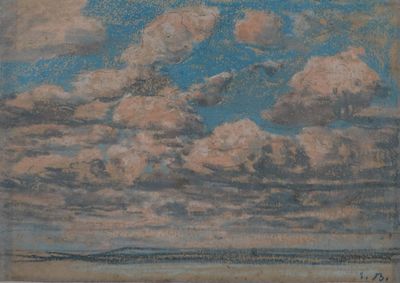

Avec cette «impression», Monet transgresse les usages. Il affirme ainsi son désir de transcrire un effet fugitif de la lumière, une sensation subjective, plutôt que de décrire un lieu. Cette intention était probablement renforcée par la présence dans l’exposition de 1874 de pastels accrochés à proximité, et d’études de ciel de son maître, Eugène Boudin, car, contrairement aux usages du Salon officiel, les impressionnistes exposaient ensemble dessins et peintures.

Cette quête d’instantanéité ne signifie pas que les tableaux impressionnistes sont peints en une seule fois sur le motif. Impression, soleil levant a réclamé plusieurs séances. Il s’agit pourtant de préserver, y compris quand l’œuvre est retravaillée en atelier, la fraîcheur de la sensation première, de donner l’impression d’une impression.

On reconnaît à peine le sujet, un bassin du port de commerce du Havre au petit matin, vu depuis la chambre de l'hôtel où séjournait Monet le 13 novembre 1872. Aux thèmes classicisants, pittoresques ou ruraux qui dominent encore la tradition du paysage au XIXe siècle, le peintre préfère un site industriel et marchand, typique de la modernisation en marche. Par le traitement japonisant de la composition, notamment l'orangé éclatant du soleil, et avec une grande économie de moyens, Monet confère noblesse et poésie à des grues, des cheminées et des fumées industrielles. La nouveauté de la facture et du sujet aura certainement séduit Ernest Hoschedé, un négociant en pleine ascension et l'un des premiers collectionneurs des impressionnistes. Il achète le tableau dès 1874.

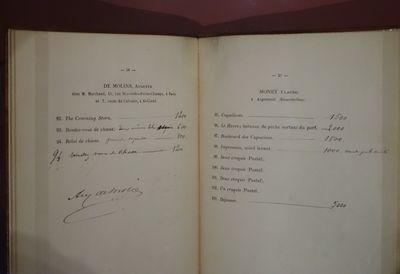

En 1874, les pastels de Monet, intitulés «croquis» dans le catalogue, sont plus nombreux que ses tableaux (7 contre 5), mais ils passent presque inaperçus. Un seul critique semble les avoir remarqués. C'est pourtant la première fois que Monet rend public un pan méconnu de sa production. Si les pastels composant son envoi de 1874 ne peuvent être précisément identifiés aujourd'hui, ils correspondaient sans doute à ces études de rivages. Comme les pastels de Boudin, qu'il admire tant, ces «Croquis» sont des paysages, sans doute pris sur le vif, des études atmosphériques. Ils se distinguent par leur exécution rapide et enlevée, ainsi que par leurs coloris flamboyants: des caractéristiques qu'ils partagent avec le tableau Impression, soleil levant.

C'est dans l'atelier du peintre Boudin, à Honfleur (Normandie), que le poète Charles Baudelaire découvre en 1859 ses études de ciels. Ces «beautés météorologiques», «improvisées face à la mer», captant «ce qu'il y a de plus inconstant, de plus insaisissable», l'émerveillent. Monet, initié à la peinture de plein air par Boudin, sera lui aussi «fasciné par ces pochades, filles de ce que j'appelle l'instantanéité». Ces études circulaient entre les artistes, mais n'étaient pas destinées à être montrées au public. En 1874, son envoi de quatre «études de ciels» affiche une quête qui n'est pas sans rappeler les recherches des impressionnistes, et cela alors que Boudin refusera toujours d'être associé à un groupe. Boudin a exécuté des milliers d'études de ciels. Il est impossible d'identifier précisément celles figurant dans les quatre cadres présentés à l'exposition de 1874. Les pastels retenus ici sont donc des hypothèses.

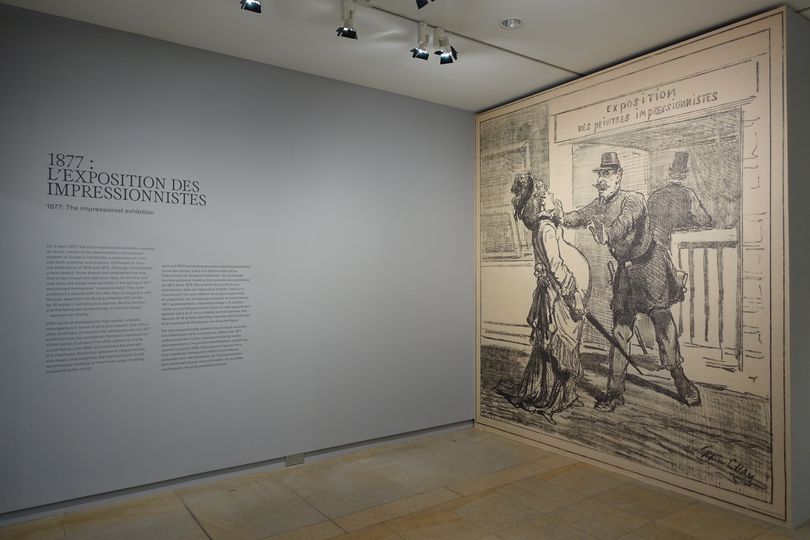

10 - 1877 : L'EXPOSITION DES IMPRESSIONNISTES

Le 4 avril 1877, la troisième exposition des impressionnistes ouvre ses portes, grâce à la détermination et au financement de Gustave Caillebotte, recrue récente, à la fois peintre et mécène. Elle succède aux expositions de 1874 et de 1876. Décevantes d’un point de vue commercial, elles ont néanmoins installé l’idée qu’un mouvement nouveau était né. Ainsi, pour la première et unique fois, les artistes qui exposent en ce printemps 1877 se proclament « impressionnistes ». Ils publient même un journal sous ce titre. Dans un vaste appartement parisien situé au 6 rue Le Peletier sont présentées 245 œuvres de 18 artistes dont deux femmes, Berthe Morisot et la marquise de Rambures, une amie de Degas.

Par son exceptionnelle qualité et la primauté accordée à la célébration de la vie moderne, l’édition de 1877 restera peut-être la plus impressionniste de toutes ces expositions. Cinq autres manifestations collectives suivront jusqu’en 1886, mais aucune n’aura la force d’un manifeste. Résolument rétifs à toute théorie, profondément individualistes, les impressionnistes n’en continueront pas moins d’inventer de nouvelles manières de voir et de peindre le monde.

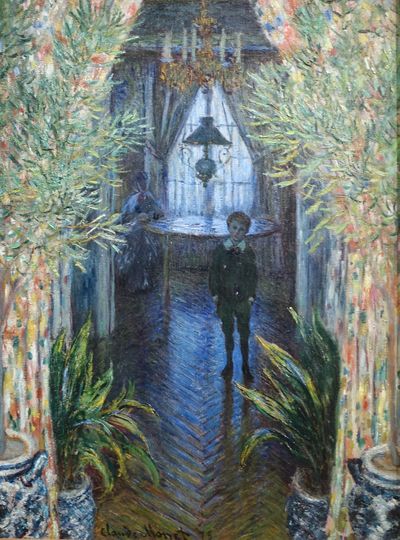

Ce grand format fait partie d'un décor en quatre panneaux commandé par Ernest Hoschedé, l'un des premiers collectionneurs des impressionnistes, pour sa propriété dans l'Essonne, le château de Rottembourg. La bâtisse est visible à l'arrière-plan. En 1877 Monet montre deux de ces toiles. Les Dindons est particulièrement moqué pour ses teintes criardes et le caractère inachevé des volatiles. La peinture impressionniste est alors parfois considérée comme «décorative», dans un sens négatif, c'est-à-dire superficielle. Avec ces Dindons, qu'il nomme «décoration non terminée», Monet commet aux yeux des critiques une double offense.

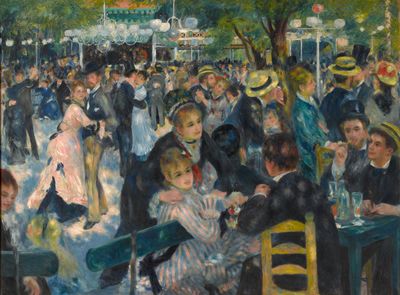

Renoir transpose aux dimensions de la peinture d'histoire un bal populaire de la Butte Montmartre, où bourgeois et artistes bohèmes se mêlent aux ouvriers. Le pinceau rapide et les taches de couleurs traduisent la frénésie de la danse et le plaisir d'être ensemble. Tout à la fois scène de la vie moderne et hommage aux maîtres du XVIIIe siècle français, ce tableau est pour Zola le «morceau capital» de l'exposition de 1877. Cette «grande toile d'une intensité de vie extraordinaire» fait sensation. Elle est commentée dans une vingtaine d'articles de presse et sera achetée par l'ami Gustave Caillebotte.

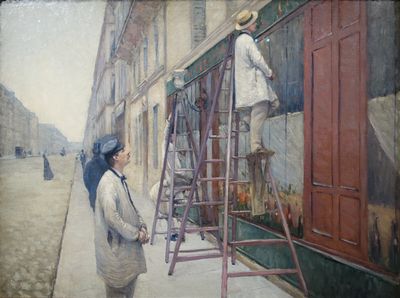

Pour sa deuxième participation à une exposition impressionniste, après celle de 1876, Caillebotte poursuit l'exploration de thématiques urbaines. Avec Degas, il est l'un des rares à s'intéresser au monde du travail, ici des ouvriers peignant la devanture d'un magasin. La perspective accélérée de la rue, coupée au cordeau, est caractéristique du Paris remodelé à la suite des grands travaux du baron Haussmann. L'impression de froideur géométrique est le fruit de patientes études préparatoires, une méthode de travail qui distingue Caillebotte des autres impressionnistes.

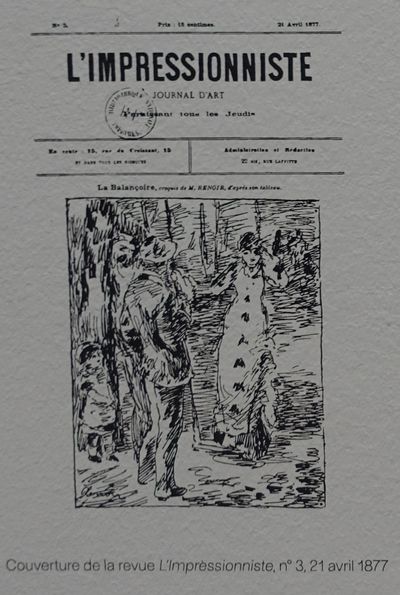

La Balançoire a pour cadre le jardin de la maison louée par Renoir, rue Cortot à Montmartre, proche du moulin de la Galette, sujet du tableau sur lequel il travaille en ce même été 1876. Jeanne, une Montmartroise habituée du bal, pose sur une balançoire, entourée par une fillette et deux hommes conversant. «Quel calme, quelle sérénité dans ce tableau!», s'enthousiasme Georges Rivière, journaliste et ami de Renoir, qui reproduit l'œuvre en couverture de la revue L'Impressionniste. Certains critiques sont cependant choqués par le rendu des ombres, des taches mauves et bleues parsemant la robe.

Installé à Pontoise depuis 1873, Pissarro arpente la petite ville et ses abords encore agricoles et champêtres. Il s'intéresse ici à la Côte des Bœufs, ou Côte de Saint-Denis, où certaines fermes anciennes semblent se tenir à l'écart des bouleversements du siècle. Le paysage, dénué de toute présence humaine, est construit avec une rigueur presque abstraite. La ligne d'horizon très haute laisse ainsi les trois quarts de la surface de la composition à la colline, aux maisons et aux arbres dénudés par l'hiver. Les touches sont si denses, intriquées et épaisses, qu'en 1877 certains comparent le tableau à une tapisserie.

Monet, qui a passé son enfance en Normandie et vit alors à Argenteuil, est un usager assidu de la gare Saint-Lazare. Manet l'avait évoquée dans Le Chemin de fer (Salon de 1874). Deux ans plus tard, Monet décline ce sujet en douze tableaux, donnant à ces «cathédrales» de l'âge industriel la «poésie» appelée de ses vœux par Zola. La répétition d'un motif jugé indigne de la grande peinture, et la présentation, en 1877, d'un ensemble de sept «Gares», marquent une rupture. Monet amorce ce qu'il appellera des «séries»: des groupes de toiles conçues comme un tout, centrées sur un même motif (des meules, des cathédrales...) variant selon la lumière des jours et des saisons.