|

ORS ET TRÉSORS

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°566 du 22 mars 2023 |

|---|

Depuis les premiers témoignages de son utilisation au Ve millénaire avant notre ère, l'or fascine et émerveille dans le monde entier.

En Chine, l'or est rarement utilisé avant la dynastie des Han, réservé principalement à la décoration d'autres matériaux, comme le bronze, ou pour réaliser de petits objets. Parmi les populations des steppes du nord du pays, en revanche, l'or occupe une place essentielle dans la société. Les échanges fréquents entre la Chine centrale et les populations nomades entraînent une forte augmentation de la production et de l’utilisation des ornements en or. Ils deviennent de véritables symboles du pouvoir et matérialisent le rang élevé de ceux qui les portent. Ce sont également les témoins irremplaçables des savoir-faire des orfèvres chinois au long des siècles.

L'or est l'élément chimique qui a le numéro atomique 79 dans la classification périodique des éléments (dans le tableau de Mendeleïev il a pour symbole « AU » du latin aurum - or). Il fait partie du groupe des métaux, comme le cuivre, le nickel, le fer, l'argent ou le platine par exemple.

Les atomes d'or s'organisent dans l'espace selon une structure particulière (cubique à faces centrées), comme le plomb ou l'aluminium parmi les métaux, ou encore comme les atomes de carbone dans le diamant. La matière ainsi constituée possède une densité importante et sa température de fusion est élevée sans pour autant être trop difficile à atteindre (1064°C pour l'or, contre 660°C pour l'aluminium, 960°C pour l'argent mais 1768°C pour le platine).

Les propriétés les plus importantes qui font de l'or un matériau de choix pour la réalisation de bijoux sont sa couleur et son éclat métallique, sa grande stabilité chimique, une malléabilité et une ductilité exceptionnelles. En revanche la dureté, c'est-à-dire la résistance à la rayure, est faible.

Collection de Minéraux de Sorbonne Université (pièce à gauche).

Collection de l'École des Arts Joailliers (échantillons à droite).

L'or est transporté à travers la croûte terrestre sous forme dissoute en compagnie d'autres éléments dans de l'eau très chaude. l'or migre ainsi dans toutes les fractures ou fissures des roches qui pourraient laisser passer ces fluides, depuis les zones profondes et chaudes vers des régions plus froides à des pressions plus basses et plus proches de la surface de la Terre. L'or finit par devenir insoluble et commence à cristalliser, le plus souvent enveloppé par des cristaux de quartz. Cette association d'or et de quartz forme l'un des types les plus courants, de gisements primaires d'or, développant parfois des cristaux de plusieurs centimètres.

Comme il appartient au système cubique, l'or peut se trouver dans la nature en gisements primaires sous la forme de toutes les combinaisons possibles de cristaux cubiques, par exemple octaédriques ou dodécaédriques. Cependant ces faciès sont rares car ils sont souvent déformés par les différents mouvements géologiques. Dans le cas des gisements secondaires, l'or s'accumule avec d'autres minéraux lourds sous forme de fine poussière ou de petits grains formant des pépites qui se déposent dans certaines parties des ruisseaux ou rivières : les placers.

Comme pour beaucoup de matières minérales, on peut distinguer les gisements primaires, où l’on trouve l’or directement à l’endroit où il a cristallisé («l'or des montagnes»), des gisements secondaires, lieux où la matière a été déplacée par l'érosion («l'or des rivières»).

Avec l'arrivée de l’âge du métal au troisième millénaire avant notre ère, l’extraction d’or des rivières fut pratiquée à grande échelle dans l’ouest de la Chine aux époques pré-impériales. Au XIIe siècle de notre ère, les techniques d’extraction et de traitement des minerais se développent, permettant de creuser des tunnels souterrains et de mieux extraire l’or des roches concassées. Cependant, la Chine ancienne n’a pas connu de percée majeure dans l'exploitation et la production d’or. La majorité du métal disponible provient des «Routes de la soie» qui ont favorisé la vente de matières et artefacts recherchés en Occident en échange d’or.

L'or que l’on retrouve dans les bijoux est rarement pur car il est trop mou. Il ne résisterait pas à un porté quotidien ni au sertissage des gemmes. C’est pourquoi le fondeur le mélange avec d’autres métaux pour obtenir des alliages d’or, appelés également « or » par extension.

Afin de déterminer la pureté de cet alliage on utilise la notion de «carat». Ce carat ne doit pas être confondu avec le carat métrique qui est une unité de masse équivalente à 0,2 gramme utilisée pour les gemmes. L'or pur est appelé «Or 24 Carat» (100% d’or). Les alliages d’or sont calculés en pourcentage à partir de cette base. L'or 22 carats contient 916% d’or, l’or 18 carats 75%, l’or 14 carats 58,5% et l'or 9 carats 37,5%, soit en réalité une faible proportion d’or pur.

En plus de rendre l'alliage plus dur et résistant, le mélange de différents matériaux modifie également la couleur jaune originelle de l'or pur. L’alliage «or jaune» contient de l'argent et du cuivre, «l'or blanc» de l’argent et du zinc, «l'or rose» du cuivre surtout et un peu d’argent. Il existe aussi des ors rouges ou verts, plus rares, en fonction des apports en autres métaux.

La raison pour laquelle la proportion d'or pur porte le chiffre de 24 carats anciens provient du «sou d'or» ou «solidus» créé par l'empereur Constantin Ier. Le «solidus» était composé d'or pur et pesait 4,5 g (soit 24 carats anciens). Il a été l'étalon du système monétaire byzantin pendant plus de dix siècles en servant de monnaie d'échange tout autour de la Méditerranée. Il s'agissait donc d'une valeur financière de référence mais aussi d'un étalon à la fois pour la masse et pour la pureté de l'or, deux notions aujourd'hui définies par le même terme de «carat» (mot formé à partir de la graine de caroubier).

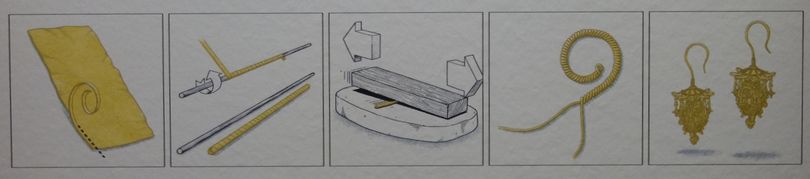

La malléabilité est la capacité à être écrasé sans rupture - par laminage, battage... pour la réalisation de feuilles d'or extrêmement fines 0,0001 mm).

La ductilité est la résistance à la déformation plastique sans rompre (étirement par exemple). L'or pur est tellement ductile qu'un seul gramme de matière permettrait en théorie d'obtenir un fil d'un diamètre d'un cent-millième de millimètre (0,00001 mm) de plus de 2000 mètres.

La première dynastie attestée par des preuves archéologiques, celle des Shang (environ 1500-1046 avant notre ère), émerge dans la vallée du Fleuve Jaune. Elle nous a laissé les plus anciens témoignages de l'écriture en Chine. Sous cette dynastie et au début de la suivante, celle des Zhou de l'Ouest (1046-770 avant notre ère), les élites se livrent aux pratiques divinatoires, à travers la scapulomancie (interprétation des fissures dans les os après chauffage). L'utilisation d'objets en bronze est également un élément essentiel de la société, en particulier lors des rituels d'état. La production des pièces en or est encore peu développée et consiste en objets de petite taille réalisés surtout par martelage (comme la paire de boucles d'oreilles ci-contre).

La fin de la dynastie Zhou, celle des Zhou de l'Est, est caractérisée par une fragmentation du territoire et un affaiblissement du pouvoir central. Cette période est répartie entre celle des « Printemps et Automne » (770-475 avant notre ère), époque à laquelle vécut Confucius (551-471 avant notre ère), et celle des Royaumes Combattants (475-221 avant notre ère). Pendant cette dernière, l'usage de l'or commence à se développer sous l'influence des populations nomades comme les Scythes de l’Ordos, puis les Xiongnu. Dans la Chine centrale il est essentiellement utilisé pour décorer des ornements en bronze comme les boucles de ceinture, par dorure ou par incrustation.

La Chine est réunifiée en 221 avant notre ère par Qin Shihuang, qui en devient le premier empereur. Sa dynastie est brève, rapidement supplantée par celle des Han (206 avant notre ère - 220 de notre ère). Cette dernière marque une période d'apogée dans l’histoire chinoise, caractérisée par la stabilisation de l'empire, l'ouverture officielle des routes caravanières et une augmentation des contacts avec l'Asie Centrale. C'est à cette époque que le bouddhisme est introduit en Chine. Grâce à l'influence des territoires occidentaux, où il revêt un statut important depuis l'Antiquité, l'or devient prépondérant.

Ceci concerne surtout la deuxième moitié de la dynastie, celle des Han de l'Est (25-220), où il est utilisé surtout pour les ornements de ceinture et de vêtements.

Cette période complexe, caractérisée par des troubles politiques suite à la chute des Han, englobe une succession de plusieurs dynasties, dans le nord et le sud de la Chine. C'est une période de diffusion sans précédent du bouddhisme, surtout sous les Wei du Nord

(386-534), dynastie d'origine turcique, qui en fait une religion d'état. Les Sui (581-618) mettent fin à ces siècles de division en réunifiant la Chine. Pendant ces époques se diffuse davantage la technique de la granulation, déjà adoptée par les Han, et des coiffures féminines plus élaborées apparaissent.

La période des Tang marque un nouvel âge d’or pour la Chine. La capitale, Chang'an (actuelle Xi'an), est alors l'une des plus grandes et cosmopolites villes du monde. Les échanges avec l'Asie Centrale s'intensifient et de nombreux Sogdiens, venus d'Asie Centrale, commercent avec l'empire des Tang ou s'installent en Chine. C’est une période de floraison de la poésie et des arts. L'or et l'argent, utilisés pour la vaisselle et pour les ornements, deviennent une partie intégrante de la vie à la cour. Le raffinement de celle-ci contribue au développement d'un « art de la coiffure féminine », constitué d’un grand nombre d'ornements de plus en plus codifiés.

La dynastie Liao (907-1125), issue du peuple Khitan, règne sur les steppes mongoles, la Mandchourie et le nord de la Chine après la chute des Tang jusqu’à sa destruction par les Jürchen (dynastie Jin) en 1125. Leur culture nomade contribue à la floraison des ornements de ceinture et des harnachements de cheval.

Le reste de la Chine est gouverné en grande partie par la dynastie Song (960-1279), qui favorise un important développement culturel, notamment par la peinture des lettrés et par l'art de la céramique. Le style des ornements en or emprunte à la tradition des Tang et repose sur une attention particulière à la technique du filigrane et aux éléments de la coiffure.

Le XIIIe siècle marque un tournant pour le continent eurasien, à la suite des conquêtes de Genghis Khan (1155/1162-1227) et de ses descendants. Khubilai Khan (1215-1294), son petit-fils, fonde la dynastie Yuan et vainc définitivement les Song en 1279. Les interactions avec l'Ouest, surtout avec l'Iran des Ilkhanides (1256-1335), sont intensifiées par la Pax Mongolica, terme qui désigne une condition de relative sécurité pour les échanges sur les routes caravanières. Sous l'impulsion de ces échanges naît la porcelaine « bleu et blanc », qui influencera la production céramique en Chine et au-delà pour de nombreux siècles. Les vêtements de cour reflètent également ce syncrétisme culturel : les ornements combinent l'héritage des Song avec des éléments de la culture nomade mongole.

Suite au développement des révoltes contre le pouvoir mongol, le chef de guerre Zhu Yuanzhang (1328-1398) fonde la dynastie Ming (littéralement «lumineux»), qui deviendra l'une des dynasties les plus influentes de l'histoire chinoise.

La première moitié du XVe siècle se distingue en particulier par de grands exploits comme la construction de la Cité Interdite à Pékin, l'agrandissement de la Grande Muraille et les voyages dans l'Océan Indien dirigés par l'amiral Zheng He. Pendant ces derniers, la Chine s’approvisionne en gemmes, qui commencent à apparaître plus fréquemment sur les bijoux en or qui se diversifient, entre autres, en ornements de coiffure, boucles d'oreilles, bracelets et plaques de ceintures.

Après trois siècles où la Chine est gouvernée par des descendants Han, les Mandchou prennent le pouvoir en 1644 et règnent jusqu'à la fin de l'époque impériale, le XVIIIe siècle marquant un nouvel apogée de l'histoire chinoise. Les empereurs Qing se sinisent, tout en gardant des éléments de l'identité mandchoue. Ceci se reflète dans l'art du vêtement, qui subit de nombreux changements. La variété de formes et matériaux des ornements est renforcée par les nombreux contacts avec l'Europe. L'or est utilisé avec de l'argent, du jade, des perles, mais aussi du corail, des gemmes de couleur et des plumes de martins-pêcheurs.

1 - Les figures humaines

Bien que la représentation d'êtres humains soit rare dans les ornements, elle donne lieu à des thèmes variés. L'élément de coiffure manguan de la dynastie Ming présente une scène tirée de l'opéra traditionnel, Quatre cavaliers se rendent aux Tang, référence à des alliances politiques de cette période. Certains objets présentent des scènes avec de nombreux personnages ainsi que des représentations d'enfants et de divinités. D'autres sujets sont plus difficiles à identifier comme le personnage entouré de fleurs de la boucle d'oreille, probablement dérivé de l'imaginaire bouddhique.

2 - Les objets de bon augure

Le répertoire traditionnel chinois possède une grande variété d'objets et de symboles abstraits signifiant le bon augure. La double gourde hulu s'inspire de la forme des cucurbitacées. Populaire depuis le Néolithique, elle représente la longévité et, plus particulièrement, le pouvoir du soin contre la maladie. Également associé au taoïsme, le losange fait partie d'un ensemble appelé les « Huit Trésors » (babao) qui contient aussi la sapèque, pièce de monnaie percée d'un trou carré. Dans un autre ensemble, celui des Huit Symboles Bouddhiques (ashtamangala), figurent la roue, le nœud éternel et le couple de poissons. D'autres objets de bon augure et de célébration sont les cerfs-volants, la lanterne et le célèbre porte-bonheur ruyi signifiant « selon vos souhaits ».

La ductilité de l'or permet de réaliser un très long fil de matière sans que celui-ci se rompe : c'est ainsi que naît la technique du fil d'or et, plus tard, du filigrane.

Les premiers fils d'or sont attestés en Égypte et en Mésopotamie au début du IIe millénaire avant notre ère, où ils étaient travaillés en cylindres par torsion. Cette technique sera introduite en Chine à partir de la dynastie des Zhou de l'Est (770-221 avant notre ère). À partir du fil d’or naît le filigrane. Ce terme dérive du latin filum (« fil ») et granum (« grain »). Il suffit de quelques grammes d'or seulement pour obtenir un fil long de plusieurs mètres avec un diamètre qui peut arriver à mesurer jusqu'à deux dixièmes de millimètre. Ensuite, ce fil est travaillé dans des motifs décoratifs et peut être appliqué sur d'autres supports en or. Bien qu'elle ait une longue histoire dans le monde occidental la technique du filigrane se répand considérablement en Chine seulement à partir de la dynastie Song (960-1279).

3 - L'art de la ceinture

Développé sous l'impulsion des populations des steppes, l'art de la ceinture incarne l'identité nomade et le pouvoir militaire. Les crochets de ceinture se répandent à l'époque des Royaumes Combattants (475-221 av. notre ère), souvent en bronze doré et combinés avec des pierres. En plus de sa fonction pratique, puisqu'elle sert à attacher accessoires et épée lors des déplacements à cheval, elle assume un rôle décoratif et symbolique. Les motifs sont variés, des animaux des steppes aux lettrés jouant de la cithare dans un jardin. Symboles de pouvoir, des ceintures à plaques en or, parfois agrémentées de gemmes, ou en jade, apparaissent sur les portraits officiels des empereurs (cf. le portrait de l'empereur Ming sur le panneau du thème suivant [L'art de la coiffure]).

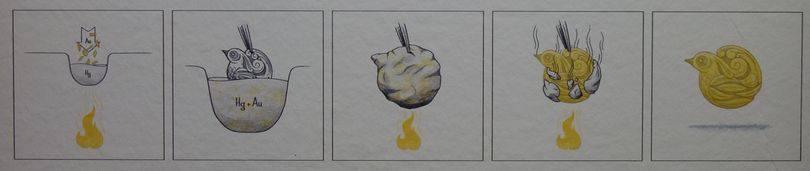

Cette technique consiste à appliquer de l’or sur une surface de différentes natures, par exemple du bronze ou de l’argent. On distingue dans la Chine ancienne deux méthodes de dorure. La première, utilisée depuis la dynastie Shang (env. 1500-1046 avant notre ère), est celle de l’application d’une feuille d’or par martelage. La seconde, la dorure à l’amalgame de mercure, se développe à partir de l’époque des Royaumes Combattants (475-221 avant notre ère). Il s’agit d’un processus chimique : l’or est d’abord travaillé jusqu’à devenir fin comme une feuille, puis coupé en petits morceaux et dissous dans du mercure vers 370 °C. Cet amalgame est appliqué sur la surface à dorer. Enfin, on chauffe la pièce à une température inférieure à 500 °C pour évaporer le mercure et révéler la couche de dorure.

4 - L'art de la coiffure

Si les ornements de coiffure n'étaient pas exclusivement féminins, ces derniers dépassent ceux destinés à l'usage masculin en quantité et en variété. L'usage d'une coiffure articulée se développe considérablement pendant la dynastie Tang (618-907). Ces ornements deviennent de véritables symboles de pouvoir, le nombre de phénix et dragons affichant le rang de la femme qui les porte. Les « couronnes de phénix » (cf. portrait de l'impératrice Ming sur le panneau ci-dessous) représentaient le pouvoir de l'impératrice. Les peignes servaient aussi bien à la coiffure qu'à l'ornement.

Portrait de l'impératrice Renxiaowen. Dynastie Ming (1368-1644) - D'après celui du Musée du Palais de Taipei.

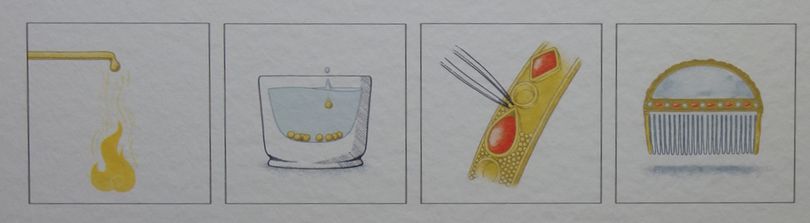

La granulation consiste à souder de fines billes de métal sur une surface métallique. Ces granules sphériques se créent automatiquement dès que l’or atteint son point de fusion, autour de 1 064 °C. Il est cependant extrêmement complexe d’obtenir des billes de même dimension. Il s’agit d’une technique provenant de Mésopotamie où elle semble avoir été utilisée dès le troisième millénaire, notamment par les Étrusques. En Chine, elle apparaît parmi les tribus nomades de la région de l’Ordos dès le IVe siècle avant notre ère et elle est adoptée par les artisans chinois sous la dynastie des Han de l’Ouest (206 avant notre ère - an 8 de notre ère). Très répandue pendant la période des Six Dynasties (220-589) et des Tang (618-907), la granulation peut servir à marquer le contour du motif principal ou à représenter un sujet.

5 - Les animaux

Les animaux apparaissent sur les ornements en or en Chine à des époques anciennes. Il peut s'agir d'animaux réels, mais aussi d'animaux imaginaires, avec des traits fortement imagés. Les animaux des steppes occupent une position importante dans le contexte des cultures nomades de la Chine du Nord et figurent souvent sur des plaques ornementales. Plusieurs animaux fantastiques apparaissent sur des crochets de ceinture pour protéger l'individu qui les porte et pour l'accompagner dans les fonctions militaires. Certains exemples figurent sur des plaques, par exemple des représentations de béliers et d'ours stylisés. Des siècles plus tard, dans le contexte bouddhique, le Lion des Neiges exerce un rôle important, renvoyant aux glaciers tibétains, mais aussi à la force, au courage et à la joie.

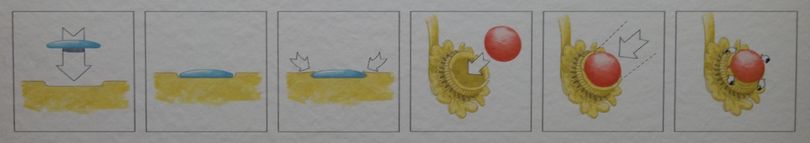

La technique de la fonte existe en Chine depuis des époques très anciennes : sous la dynastie Shang (env. 1500-1046 avant notre ère), les métallurgistes réalisaient déjà des bronzes rituels grâce à la technique de la fonte à moules segmentés.

À partir du VIe siècle avant notre ère, la technique de la fonte à cire perdue commence à être utilisée. Elle consiste à créer un modèle en cire (étape 1), puis un moule réalisé dans un matériau réfractaire qui résiste à de hautes températures, par exemple la terre cuite (étape 2). Chauffer ce moule permet d’évacuer la cire et d’obtenir le modèle désiré en creux (étape 3). On coule ensuite l’or en fusion dans le moule (étape 4). Une fois le moule refroidi, on le casse pour dévoiler l’œuvre. Après sciage des canaux d’alimentation qui seront recyclés, la pièce est polie pour révéler son éclat (étapes 5 et 6).

Cette technique permet une grande précision des motifs décoratifs et un grand soin des détails. En Chine, elle est surtout utilisée par les nomades du Nord qui réalisent des ornements aux figures zoomorphes et à la surface lisse, brillante et homogène après polissage.

6 - Les fleurs et le monde végétal

Le monde végétal est un réservoir de motifs essentiel pour l'art chinois. Les fleurs, en particulier, plus ou moins stylisées, sont d'une grande richesse décorative. Chaque fleur possède une signification différente. Si la pivoine représente le rang et la richesse, le lotus, qui appartient au répertoire bouddhique, transmet la pureté et l'harmonie. D'autres fleurs importantes sont le chrysanthème, la fleur de prunus, le camélia. Parmi les plantes, le bambou, le prunus et le pin forment le thème des Trois Amis de l'Hiver. Ils représentent l'idéal du lettré et, pour cette raison, sont hautement appréciés parmi les milieux confucéens.

L’incrustation est une technique qui sert à décorer des objets en métal, y compris en or. Elle consiste à ôter de la matière au métal, puis à remplir les creux avec de l’or ou d’autres matériaux. Aux époques Zhou de l’Est (770-256 avant notre ère), Qin (221-207 avant notre ère) et Han (206 avant notre ère-220 de notre ère), l’incrustation de métaux était répandue et utilisée sur des objets de vaisselle ou des ornements. La boucle de ceinture en bronze doré (p. 39) montre un décor en turquoise incrustée en petits morceaux.

Avec la diffusion des gemmes en Chine se développe également la technique du serti. Présente dès la dynastie Tang, elle devient très populaire sous les dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911). Les grands voyages maritimes de la flotte de Zheng He au début du XVe siècle, grâce auxquels un grand nombre de pierres précieuses sont arrivées en Chine depuis l’Asie du Sud et du Sud-Est, ont dû avoir un impact sur la diffusion de cette technique. Si des exemples chinois plus anciens montrent la technique du serti clos (la pierre est maintenue par un cerclage de métal), sous la dynastie Ming se développe également le serti à griffes (quelques crochets en or maintiennent la pierre, laissant apparaître son profil).

7 - Les oiseaux et les insectes

Souvent accompagnés de fleurs, les oiseaux constituent un sujet très répandu dans l'art chinois. Ils symbolisent la beauté de la nature. Au fil des siècles, ils revêtent une importante fonction allégorique. Sous la dynastie Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911), le type d'oiseau représenté sur le vêtement indiquait le rang des officiers civils de la cour impériale. De nombreux insectes figurent également dans l'art chinois, comme la cigale, symbole de régénération, la libellule, symbole de l'été, de l'adaptabilité et de la prospérité, et le papillon, symbole de beauté et de rêve.

8 - Le dragon

Cet animal fantastique occupe une place prééminente tout au long de l'histoire chinoise, ses premières représentations remontant au Néolithique. La version la plus connue, celle d'un long corps sinueux couvert d'écailles, une gueule ouverte et des cornes, associé aux flammes, aux nuages ou aux vagues (long en chinois), revêt le statut le plus important. Il est souvent lié à la figure de l'empereur surtout lorsqu'il présente cinq griffes. Il est parfois représenté en couple chassant la perle flammée ou combattant. Parmi les autres versions on compte le chi plus petit et sans corne, et le makara ou « dragon poisson », dérivant du répertoire bouddhique.

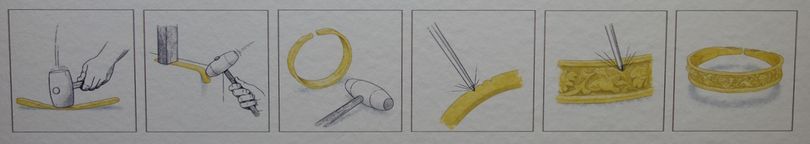

Le martelage est l’une des techniques les plus anciennes développées dans le travail de l’or. Grâce à sa grande malléabilité, une ébauche d’or peut être aplanie tout en gardant une forme prédéfinie. En Chine, dès l’âge du bronze, on trouve des objets réalisés grâce à cette technique, comme des boucles d’oreilles datées de la dynastie Shang (env. 1500-1046 avant notre ère). Le métal est battu à froid avec un maillet, en alternance avec des recuits successifs, pour le réduire à une feuille homogène dont l’épaisseur dépend de l’objet que l’on veut réaliser. Lorsque l’on souhaitait obtenir des feuilles très fines, elles pouvaient être placées entre deux couches d’autres matériaux comme le cuir. La réalisation des reliefs nécessite des moules sur lesquels les feuilles d’or sont appliquées.

En complément du martelage, la ciselure permet d’orner un bijou de motifs et de formes particulières avec des détails plus vifs et précis. Sans enlever de matière, l’or est comprimé entre le marteau et des ciselets spécifiques.

9 - Le Phénix

Souvent considéré comme le « roi des oiseaux » en Chine, le phénix (fenghuang) est constitué d'éléments provenant de différents oiseaux. Il se distingue principalement par sa longue queue sinueuse à plumes multiples, sa tête de faisan doré et ses ailes de grue. Il symbolise parmi d'autres traits le bon augure, la longévité, la vertu et la grâce. Incarnant la féminité, par opposition à la masculinité du dragon, le phénix fut associé à l'impératrice et figure souvent sur les ornements de coiffure destinés également aux princesses et aux concubines. Lorsqu'il est représenté en couple, il peut devenir le symbole d'un mariage harmonieux.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-810.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-810.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-810.jpg)

.jpg)

.jpg)