|

HYPERRÉALISME

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°562 du 25 janvier 2023 |

|---|

HYPERRÉALISME

Ceci n’est pas un corps

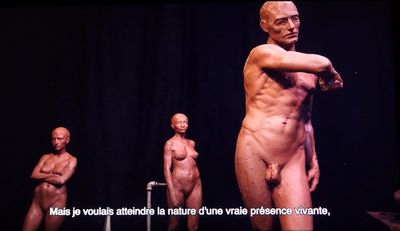

Comme son nom l’indique, la sculpture hyperréaliste cherche à imiter les formes, les contours et les textures du corps humain afin d’en offrir une illusion parfaite. Grâce à la précision technique mise au service de la reproduction fidèle du moindre détail, nous avons le sentiment de nous trouver en présence d’une réplique exacte de la réalité.

Proposer cette exposition dans un musée consacré à l’œuvre d’un sculpteur - Aristide Maillol - est doublement pertinent. En effet, cette initiative permet non seulement d’inscrire le mouvement hyperréaliste dans une histoire séculaire de la sculpture, mais aussi de confronter deux approches de la représentation du corps.

En sculpture, l’hyperréalisme voit le jour dans les années 1960 en réaction à l’esthétique dominante de l’art abstrait, à l’instar du Pop Art et du photoréalisme. Aux États-Unis, où le mouvement apparaît en premier, des artistes tels que Duane Hanson, John DeAndrea et George Segal se tournent vers une représentation réaliste du corps, une voie considérée depuis longtemps comme désuète et dépassée.

En utilisant des techniques traditionnelles telles que le modelage, le moulage et l’application polychrome de peinture à la surface de leurs sculptures, ces pionniers vont créer une imagerie humaine saisissante de vérisme. Les générations suivantes d’artistes vont poursuivre dans cette voie, tout en développant leur propre langage.

Cette exposition présente le vaste champ des possibles exploré par les hyperréalistes. Chacune de ses six sections s’articule autour d’un concept formel fournissant les clés de compréhension nécessaires pour appréhender individuellement chaque œuvre. La sélection des œuvres offre pour la première fois un aperçu condensé du mouvement hyperréaliste et révèle à quel point la représentation de l’humain a toujours été sujette à évolution. Les origines variées des artistes présentés (des États-Unis à l’Australie, en passant par l’Italie, l’Espagne, la Belgique et la Grande Bretagne) soulignent bien le caractère international du mouvement, dont les ramifications perdurent à travers le monde jusqu’à aujourd’hui.

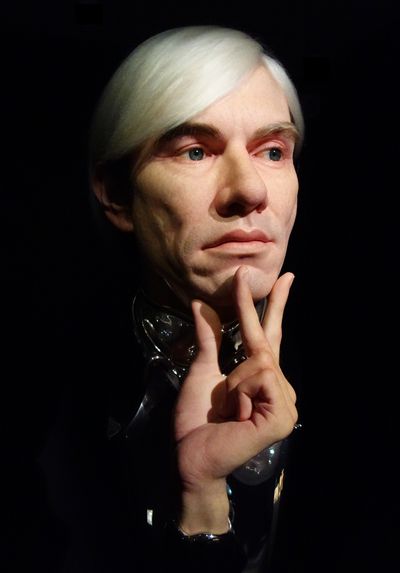

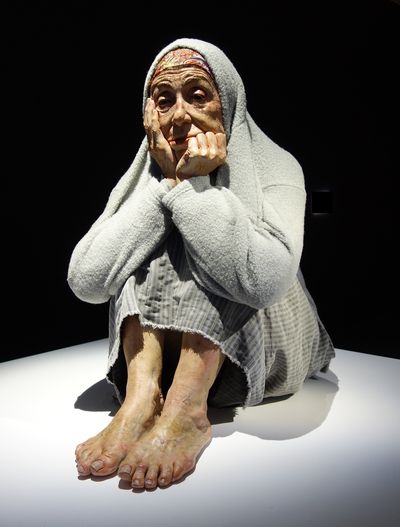

1 - RÉPLIQUES HUMAINES

Dans les années 1960, Duane Hanson et John DeAndrea réalisent des sculptures saisissantes de réalisme grâce à des procédés techniques complexes. Le haut degré de réalisme atteint par leurs œuvres crée une illusion d’authenticité physique, et l’effet produit est si convaincant qu’il nous semble faire face à des alter egos en chair et en os. Les œuvres de ces artistes ont eu par la suite une influence déterminante sur les développements qu’a connus la sculpture au cours des cinquante dernières années. Les générations d’artistes suivantes adoptent cette pratique, la poussant plus loin encore. Véritables miroirs de la condition humaine, ces œuvres révèlent la perception changeante de l’image de l’humain aux XXe et XXIe siècles.

Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris, France.

Two Workers, 1993. Bronze, peinture à l’huile polychrome, technique mixte, accessoires.

Personnage 1 debout : 190 x 167 x 66 cm / Personnage 2 assis : 130 x 68 x 75 cm / Échelle : 200 x 125 x 59 cm.

Fondation Maison de l’Histoire de la République fédérale d’Allemagne, Bonn, Allemagne.

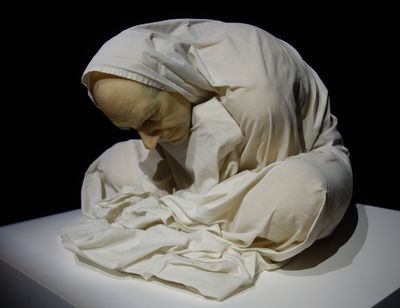

2 - MONOCHROMES

Après de nombreuses années dominées par l’art abstrait, George Segal ouvre à nouveau la voie aux représentations réalistes de l’humain avec ses sculptures monochromes. Tout un courant s’engouffre alors dans la brèche. Au premier abord, l’absence d’utilisation de couleurs naturelles atténue l’effet réaliste, mais le caractère monochrome des personnages sculptés renforce en revanche les qualités esthétiques liées à la forme. Des artistes comme Brian Booth Craig ont exploité cet effet avec succès en créant des œuvres qui interrogent l’universalité de la nature humaine.

Louis K. Meisel & Susan P. Meisel.

Collection de l’artiste et Keteleer Gallery.

Collection de l’artiste et Keteleer Gallery.

Louis K. Meisel & Susan P. Meisel.Vidéo : Entretien avec Bryan Booth Craig.

Vidéo : Entretien avec George Segal.

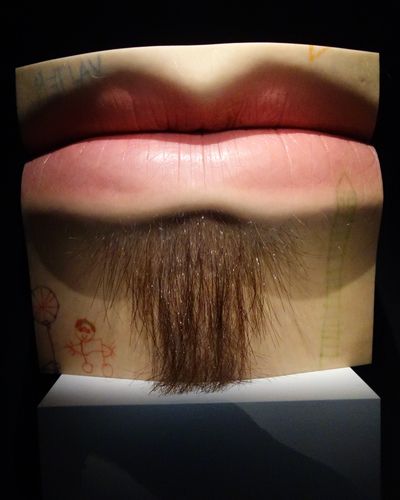

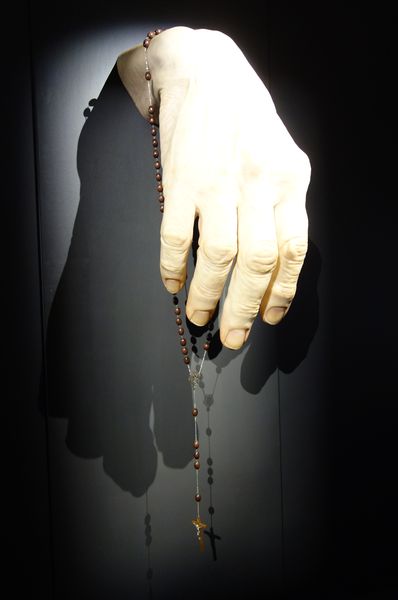

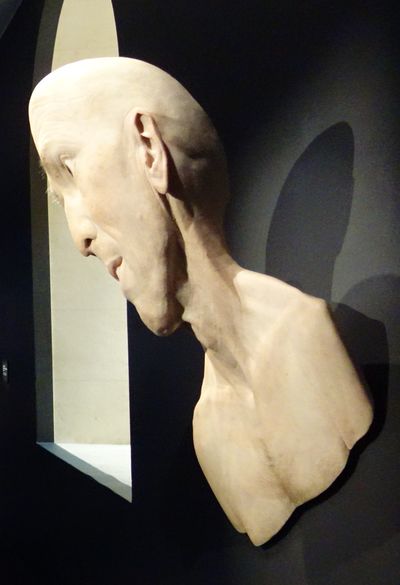

3 - MORCEAUX DE CORPS

La sculptrice américaine Carole A. Feuerman, dont les célèbres nageuses, introverties et volontaires, semblent avoir atteint une parfaite harmonie intérieure, fait œuvre de précurseur.

Par la suite, dans les années 1990, de nombreux artistes se sont mis à utiliser le style hyperréaliste de manière inédite et personnelle. Au lieu de créer l’illusion d’une corporéité parfaite, prise dans son entièreté, ils se sont concentrés sur des parties spécifiques du corps, s’en servant pour véhiculer des messages à tonalité humoristique ou dérangeants, comme c’est le cas par exemple dans l’œuvre de Maurizio Cattelan où des bras tendus, pris isolément du corps, font référence à des événements politiques de l’histoire récente.

Panneau individuel : 44cm x 49,5cm x 25cm. Collection de l’artiste.

Galerie Nikolai Wallner et Peter Land.Identita Temporale.

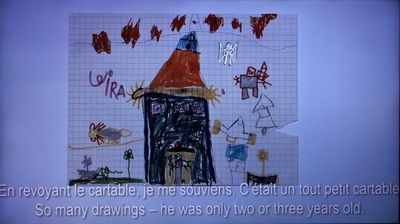

Vidéo montrant la mère de Valter Adam Casotto (Padoue, Italie, 1980) en train de regarder les dessins de ce dernier lorsqu’il avait 3 ou 4 ans.

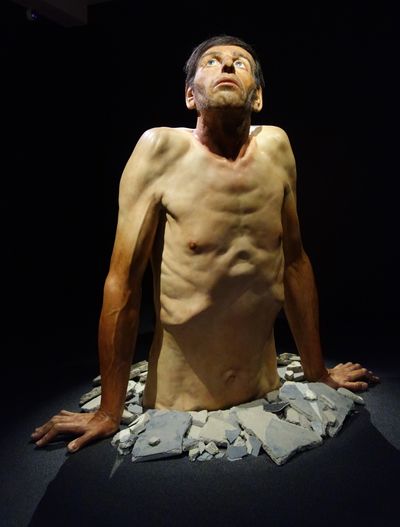

4 - JEUX DE TAILLE

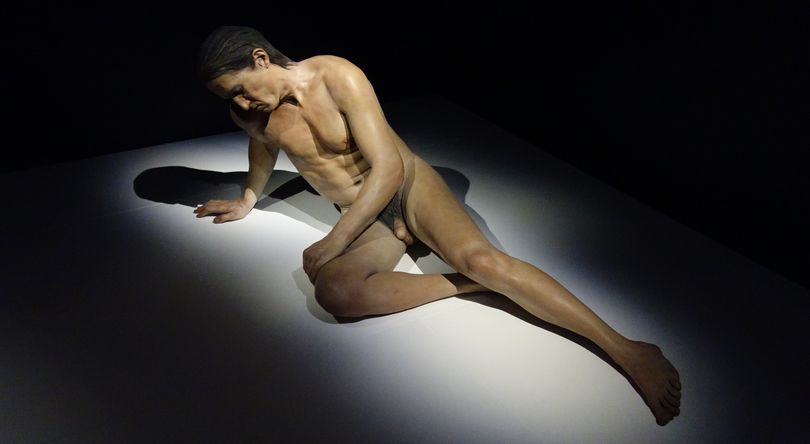

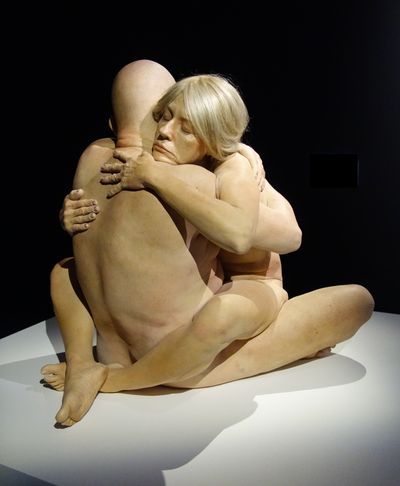

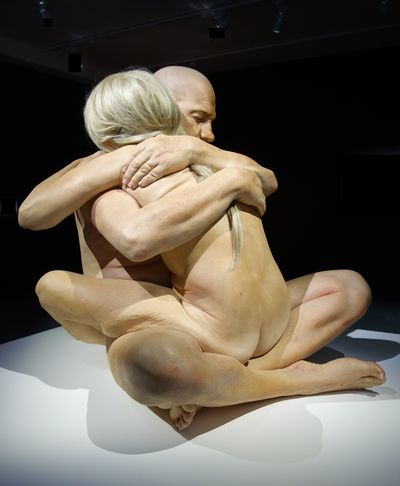

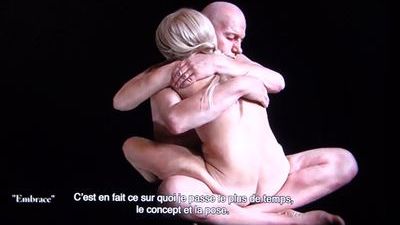

Dans les années 1990, l’artiste australien Ron Mueck révolutionne la sculpture figurative avec ses œuvres aux formats inhabituels. En jouant sur l’échelle de ses personnages de manière radicale, il place l’accent sur des thèmes existentiels tels que la naissance ou la mort. Des artistes tels que Sam Jinks et Marc Sijan capturent quant à eux la fragilité de la vie à travers leurs représentations de la physionomie humaine - représentations qui, bien que de taille réduite, n’en sont pas moins incroyablement réalistes. En revanche, les œuvres surdimensionnées de Zharko Basheski produisent un effet de distanciation, qui nous force à adopter une nouvelle perspective.

Collection de l’artiste.

Collection de l’artiste.Vidéo : Entretien avec Marc Sijan.

Vidéo : Entretien avec Sam Jinks.

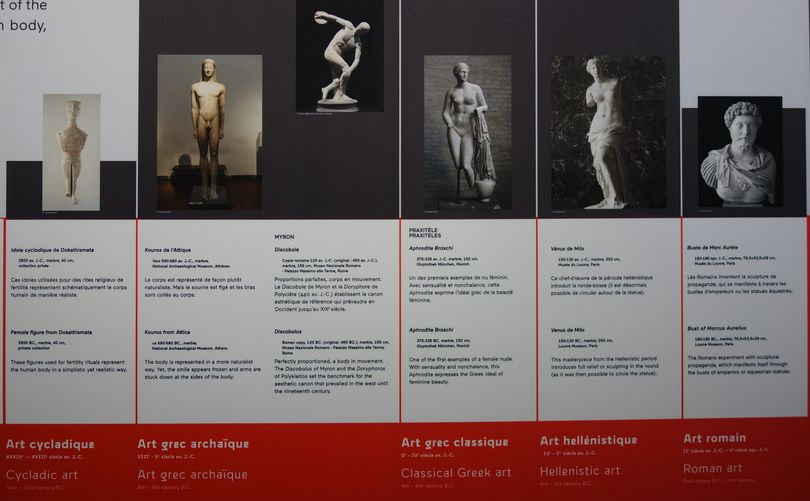

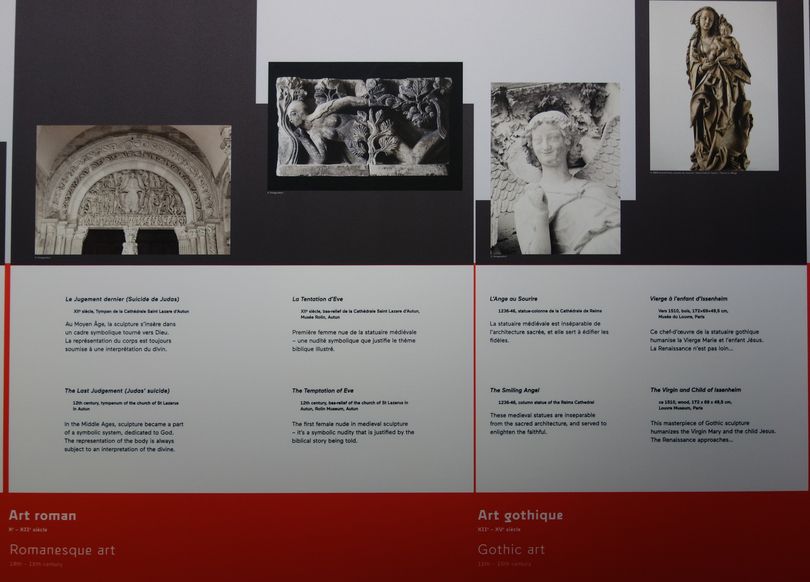

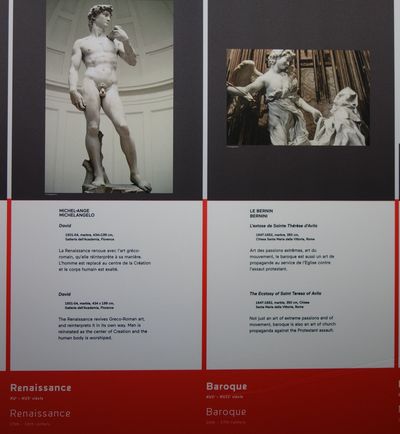

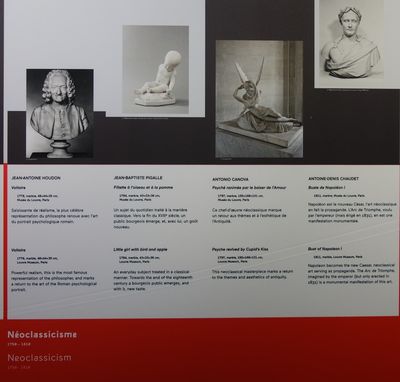

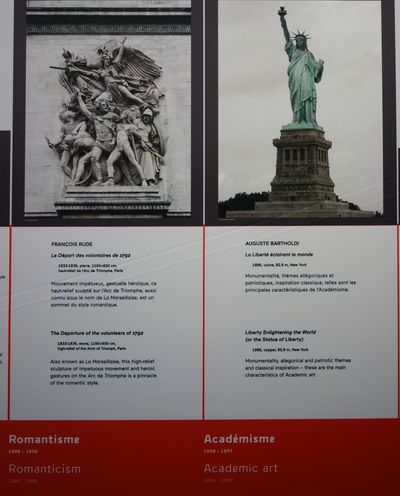

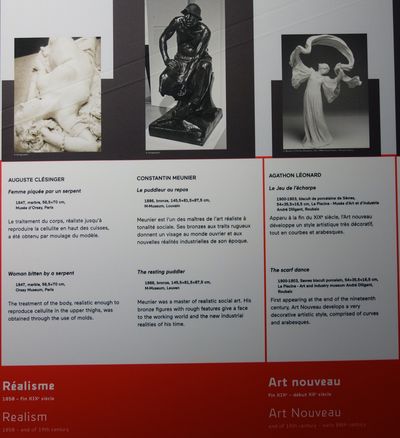

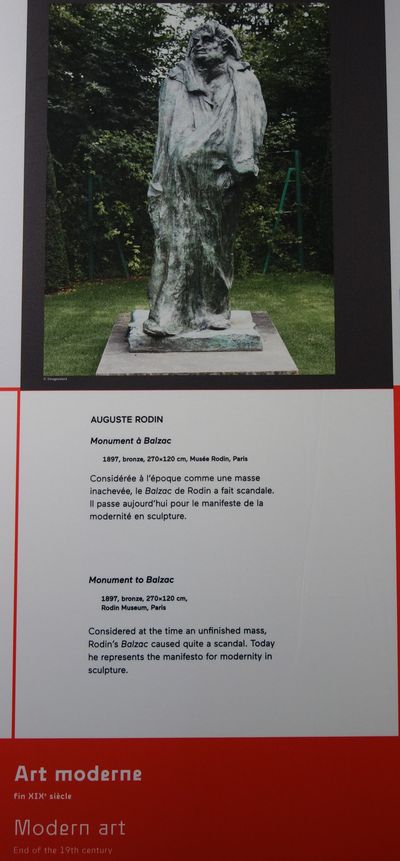

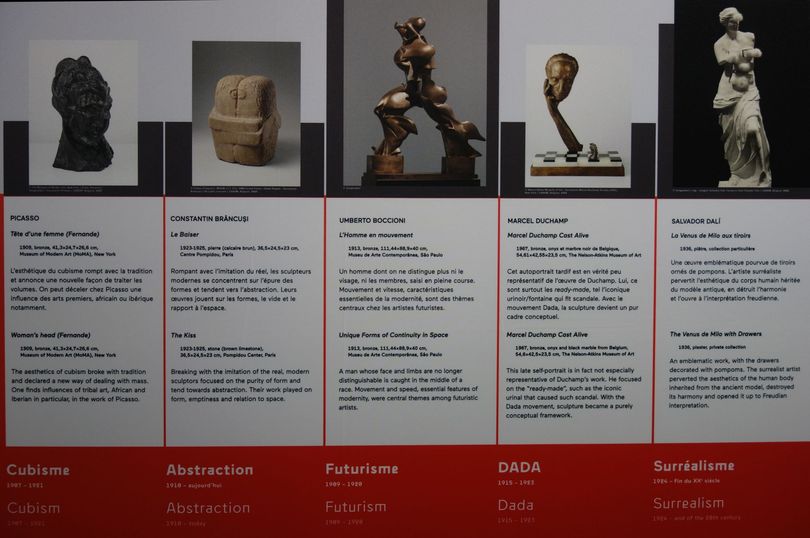

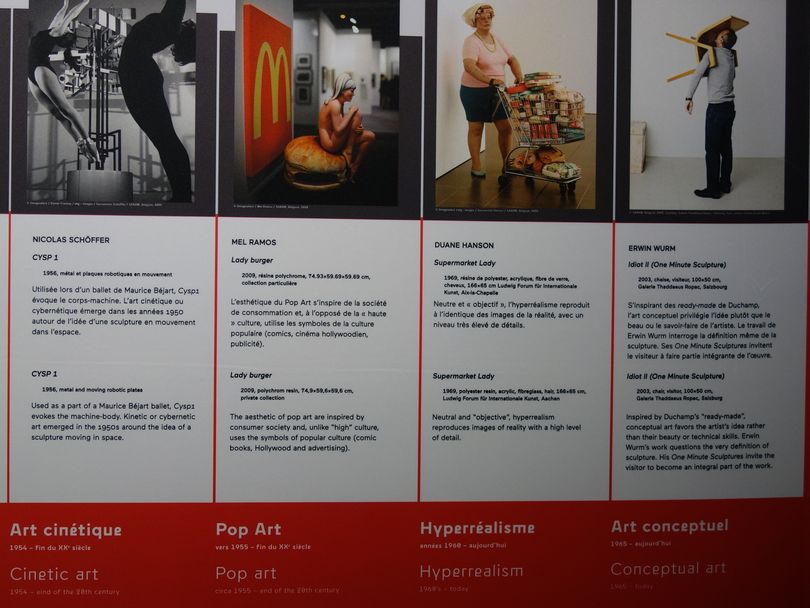

Tableau synoptique sur une « brève histoire de la représentation du corps humain dans la sculpture occidentale »

Cliquer ici ou sur le tableau pour le voir en détail (en bas de cette page)

5 - RÉALITÉS DIFFORMES

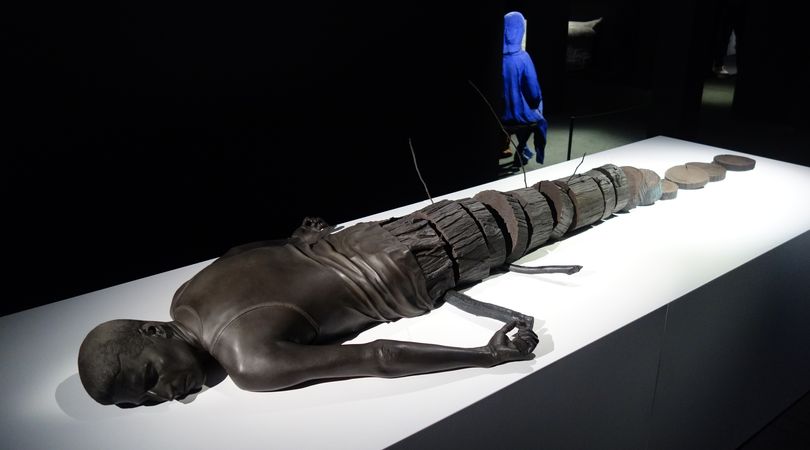

Au cours des dernières décennies, les innombrables progrès scientifiques et les nouvelles perspectives induites par les communications numériques ont conduit à un changement radical de notre compréhension de la réalité. Influencés par la réalité virtuelle, des artistes comme Evan Penny et Patricia Piccinini se sont mis à observer les corps en partant de perspectives déformées. Tony Matelli quant à lui a choisi de défier les lois de la nature, tandis que Berlinde De Bruyckere questionne la mort et le caractère éphémère de l’existence humaine en présentant des corps contorsionnés. La valeur de la vie et le sens profond qui lui est attaché sont au cœur de l’approche hyperréaliste de la sculpture.

Silicone, pigment, cheveux et aluminium, 69 x 275 x 15 cm. Collection de l’artiste.

Technique mixte : silicone, fibre de verre, cheveux, fourrure de renard, vêtements, 60 x 80 x 80 cm. Olbricht Collection.

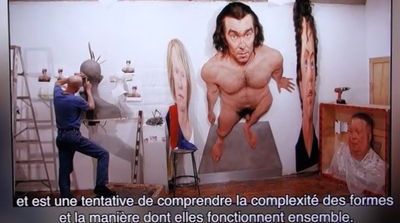

Résine synthétique polychrome, 170 x 110 x 110 cm, édition 1/6. Galerie Ernst Hilger, Vienne, Autriche.Vidéo : Entretien avec Evan Penny.

Vidéo : Entretien avec Patricia Piccinini.

6 - FRONTIÈRES MOUVANTES

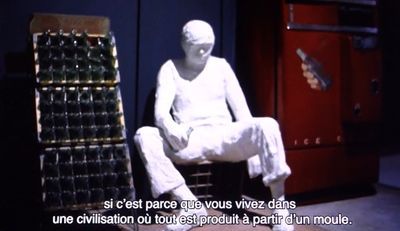

De quoi sera fait l’avenir de la sculpture hyperréaliste ? Quel pan du mouvement sera-t-il à même d’appréhender l’essence de la frontière toujours plus poreuse entre l’homme et la technologie ? La construction de nouvelles identités et le déplacement du sens invitent les visiteurs à participer à la construction de l’œuvre ; le corps du spectateur devient objet d’exposition, comme c’est le cas dans le travail d’Erwin Wurm. L’hyperréalisme se libère aussi du cadre tridimensionnel, en transcendant la sculpture physique et en la transposant dans le monde digital, par exemple lorsqu’une sculpture contemple son propre créateur au sein d’un film. Les œuvres, et en particulier les sculptures cinématographiques « animées » de Glaser/Kunz, nous mettent face à un glissement des frontières entre réalité et fiction à l’ère du bouleversement numérique.

Erwin Wurm élargit le concept classique de sculpture en y ajoutant un élément de performance. Il invite le spectateur à interagir avec un objet, comme c’est le cas dans Idiot II. De manière humoristique, il aborde la question de la paternité de l’œuvre, le rôle du spectateur dans l’espace muséal et la relation entre le sujet et l’objet. Idiot II fait partie de la série des One Minute Sculptures de Wurm, qui s’inspirent de la tradition du Body Art et de l’actionnisme viennois des années 60. Le détournement d’objets du quotidien et l’utilisation du corps humain comme principal moyen d’expression sont au cœur de cette pratique artistique.Glazer / Kunz (Olten/Zürich, Suisse, 1968/1972). Jonathan, 2009. Sculpture cinématographique, supports variés, 130 x 80 x 150 cm. Gagliardi Art Collection, Turin.

Le duo d’artistes Glaser / Kunz utilise les moyens techniques d’aujourd’hui pour questionner la réalité de notre perception en mettant le spectateur face à une illusion, celle de personnages vivants. Jonathan est une sculpture qui prend vie grâce à une projection vidéo au caractère trompeusement réel. L’homme en fauteuil roulant, porteur d’un plâtre, s’avère être un connaisseur du monde de l’art, devisant des œuvres et de leur prix sur le marché. La sculpture a été créée au moment de la crise financière et de l’implosion du marché de l’art. Alternant thématiquement entre mobilité et léthargie, l’œuvre se fait le reflet moqueur de ce marché. En outre, avec cette sculpture cinématographique, le duo Glaser / Kunz réactualise le genre sculptural en ajoutant une couche virtuelle à son caractère statique d’œuvre plastique et repousse ainsi les limites entre réalité et illusion.

Glazer / Kunz. Jonathan, 2009. Sculpture cinématographique.

Rencontre entre Maillol et les sculptures hyperréalistes

Photo Thomas Faverjon

Au premier plan :

Jacques Verduyn (Bruges, Belgique, 1946). Pat & Veerle, 1974. Polyester polychrome, 160 x 137 x 90 cm. Galerie Antoine Laurentin, Bruxelles, Belgique.Jacques Verduyn est l’un des rares artistes européens à avoir fait partie du mouvement hyperréaliste dès ses origines et c’est pourquoi on le présente souvent comme le « Duane Hanson belge ». Dès les années 1970, il crée des sculptures hyper réalistes à taille réelle en polyester polychrome. En 1973, il prend part à l’exposition historique «Hyperréalisme. Maîtres américains et européens» organisée par le galeriste belge Isy Brachot, le premier à avoir utilisé le terme de l’Hyperréalisme. Pour la première fois rassemblés sous cette appellation, des toiles d’artistes photoréalistes américains étaient présentées aux côtés de sculptures, avec pour point commun un réalisme exagéré. À l’instar de ses contemporains, l’œuvre de Verduyn se concentre sur l’examen de son environnement et sur la description d’instants du quotidien.

Au fond, à gauche :

Allen Jones (Southampton, Royaume-Uni, 1937). Refrigerator, 2002. Technique mixte, 188 x 84 x 37 cm. Collection privée.À la fin des années 1970, l’artiste Pop Art britannique Allen Jones réalise une série de personnages féminins grandeur nature métamorphosés en mobilier. Tout comme pour Chair, Table and Hatstand,

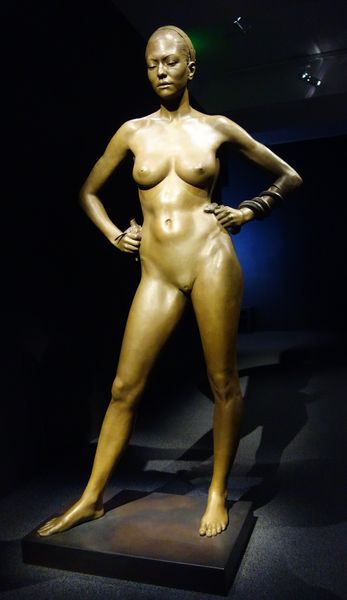

Refrigerator est à la fois une oeuvre hyperréaliste et un objet fonctionnel. La sculpture, qui peut être utilisée comme un véritable réfrigérateur, reflète l’esprit de la révolution sexuelle et interroge la question du genre.John Deandrea (Denver, Colorado, États-Unis, 1941). Ariel II, 2011. Bronze polychrome, 170,5 x 56,5 x 41 cm. Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris, France. Photo Thomas Faverjon.

Fidèle à la manière de John DeAndrea, Ariel II représente une femme nue posant avec naturel. Manifestement, sa nudité lui est indifférente, laquelle s’en trouve comme « décentralisée ». Son regard mystérieux témoigne d’une certaine tristesse, peut-être d’une inquiétude, cependant que le positionnement de ses bras la présente dans un état de détente, voire d’ennui. Perdue dans ses pensées, la femme force le spectateur à regarder au-delà de sa nudité et à se demander à quoi elle peut bien penser. DeAndrea, qui a pris ici sa fille Ariel comme modèle, est bien connu pour son interprétation désinvolte du canon classique.