|

FACE AU SOLEIL

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°559 du 7 décembre 2022 |

|---|

Face au Soleil

Un astre dans les arts

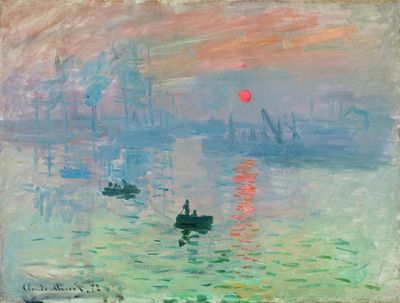

En 2014, ici-même, les travaux réunis d'historiens, d'historiens de l’art et d’astrophysiciens ont permis de révéler de nombreux détails concernant l’histoire d’un des chefs-d'œuvre du musée Marmottan Monet, Impression, soleil levant de Claude Monet. Parmi les multiples découvertes qui jalonnaient l’histoire de ce tableau, la première était celle de la date de sa réalisation qui était demeurée jusqu'alors hypothétique. La conclusion était on ne peut plus précise: cette peinture avait vu le jour le 13 novembre 1872, il y a donc exactement cent cinquante ans.

Pour célébrer cet anniversaire, le musée Marmottan Monet a souhaité une fois de plus réunir des historiens et des scientifiques d'horizons variés. Alors qu'en 2014, leur contribution avait pour objectif d'analyser une œuvre clé de l’histoire de l’art et d'en percer certains des secrets, ils ont ici élargi le prisme de leur réflexion et mis en résonance l’évolution des connaissances et des arts. À travers une réunion de 100 œuvres, une fresque se dessine alors: celle de l'évolution de la représentation du Soleil dans les arts depuis la haute antiquité jusqu’à nos jours. Peintures, sculptures, manuscrits, dessins, gravures, objets d'art, documentation scientifique et astronomique d’une exceptionnelle rareté mettent en évidence la manière dont les artistes se sont appropriés croyances et savoirs en les transposant dans leur création.

1 - Antiquités et Soleil-Dieu (*)

(*) Nous avons numéroté les sections pour rendre le parcours plus lisible.

Antiquités & Soleil-Dieu

Les textes, les images, les objets que nous ont légué les civilisations antiques ou les plus reculées, font du soleil le dieu « créateur ». C’est, en effet, la régularité attendue de ses cycles, cette alternance d'apparitions et de disparitions journalières ou saisonnières dans une barque (amulette du Dieu Râ) ou sur un char sur lequel prennent place les dieux demiurges, qui fait vivre et doit faire revivre éternellement la nature et l’homme.

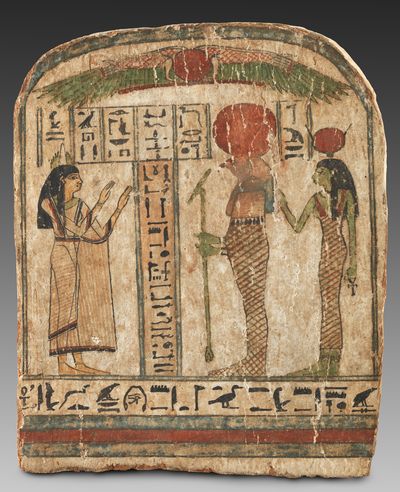

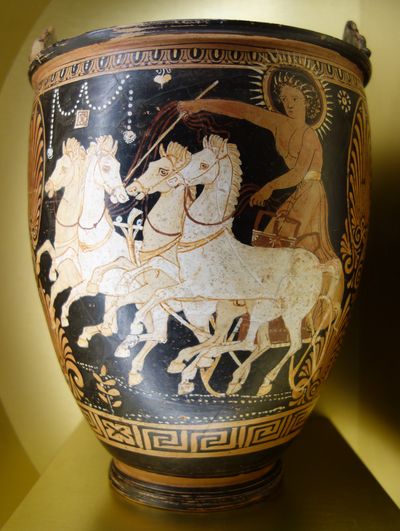

« Deux Antiquités » sont ici évoquées à titre d'exemple. L'Égypte pharaonique et le monde Gréco - Romain illustrent la variété des représentations de l’astre générateur de vie. Symbolisé par un disque, il peut être rouge sang (stèle funéraire de la dame Tahy) ou adopter la couleur des métaux ou pierres semi-précieuses utilisés par les artisans des temps anciens. Chez les grecs puis les romains, le soleil se fait homme: Hélios-Apollon sur son char illustre la représentation anthropomorphique de l'astre, iconographie qui perdure à travers les siècles.

Le soleil est omniprésent dans la culture et la religion égyptiennes; son rôle est allé en s'élargissant au fil du temps. Ainsi, sur cette modeste stèle de l'antiquité tardive, il apparaît à trois reprises, dans le cintre, entre deux ailes et deux uraei (cobras) - selon un motif connu depuis le début des temps pharaoniques -, il veille sur le défunt. Entre les formules d'offrandes traditionnelles, la défunte rend hommage à deux divinités, Horus et Hathor, qui ont progressivement intégré cet emblème à leur représentation.

Vase destiné à préparer les boissons, ce récipient tardif, dérivé du cratère, est probablement sorti d’un atelier de Tarente, ville ou se concentrèrent les principaux peintres du « style orné ». Les compositions, contenues entre des motifs ornementaux, couvrent la panse du vase et sont traitées plus particulièrement en rouge et en blanc. Les thèmes les plus fréquents sont empruntés à la mythologie, tel celui du dieu grec Hélios, alors assimilé au romain Apollon, conduisant son céleste quadrige.

2 - Occident Chrétien

La création du Soleil

Occident Chrétien

la création du Soleil

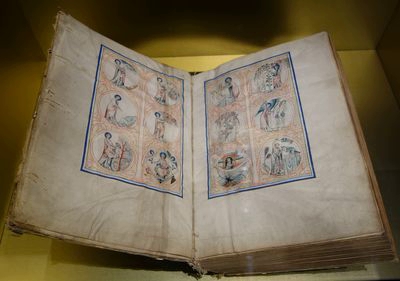

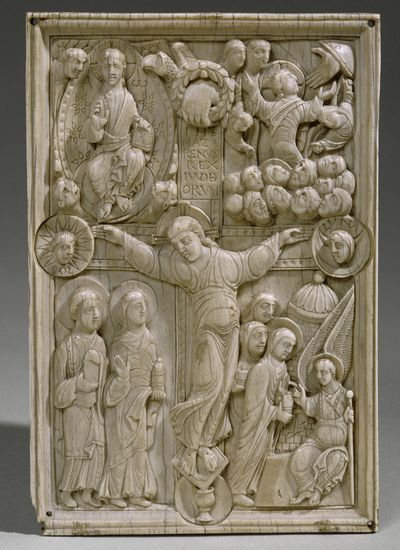

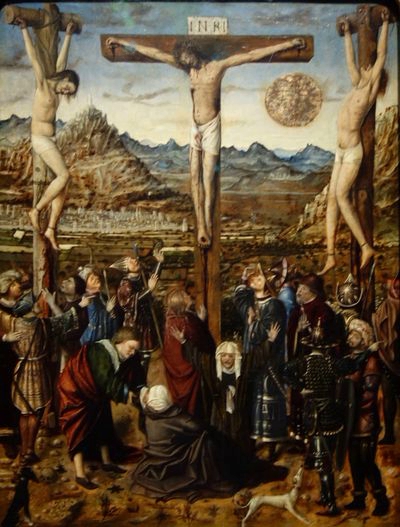

Avec les religions du Livre, le statut du soleil change du tout au tout. De créateur, il devient « créé » comme le dit la Genèse qui fixe au quatrième jour la création du soleil et de son pendant nocturne, la lune. Alors que dans l'Antiquité, les artistes assignaient au soleil une position centrale et dominatrice, l'iconographie chrétienne des premiers siècles lui confère une place périphérique et accessoire. Au Moyen Âge, l'usage de la perspective hiérarchique - un principe selon lequel la taille des sujets varie selon leur importance - renforce ce phénomène. La figure de Dieu domine littéralement les compositions et se déploie sur toute la hauteur des champs disponibles. Dans la Biblia Sacra (Schaffhouse), la silhouette du Père habite entièrement les rinceaux où sont décrits certains épisodes de la Genèse. Dans celui du centre, à droite, Dieu tient entre ses mains le soleil qu’il vient de créer et qui n’est pas plus grand qu’une pomme ! On retrouve le même rapport de proportion dans la Crucifixion ou le soleil et la lune figurent de part et d’autre du Christ en croix (Plaque de reliure en ivoire, Paris, musée de Cluny). Le Dieu du Livre éclipse le soleil. Il est la lumière du monde comme le dépeint Gerrit van Honthorst au XVIe siècle.

3 - Du géocentrisme à l'héliocentrisme

vers le Soleil-Astre

Du géocentrisme à l'héliocentrisme

vers le Soleil-Astre

Pendant des siècles, à la suite du géographe Ptolémée (90-168), on avait considéré que la Terre était le pivot du monde autour duquel se mouvaient astres et planètes. À partir du XVIe siècle, des recherches scientifiques ont permis d'affirmer que c’est, en fait, le Soleil qui occupe le centre de notre univers, une découverte qui vise à reconsidérer la place de l’homme.

Par ses calculs, Nicolas Copernic (1473-1543) est l’un des premiers à l’affirmer, un phénomène que Galilée (1564-1642) observe bientôt à l’aide de lunettes astronomiques de son invention. Du géocentrisme de Ptolémée, la science passe à l’héliocentrisme qu’illustrent de nombreuses publications: c'est la révolution copernicienne.

À la même époque, les artistes sont animés par le souci de peindre le monde tel qu’il est en s’appuyant, à l'instar des scientifiques, sur leurs observations. Considéré jusqu'alors comme un genre mineur, le paysage prend son véritable essor au début du XVIIe siècle. Le Soleil y occupe toute sa place; celle de l’astre qui illumine notre terre. Nombreux sont alors les artistes, de Rubens au Lorrain ou à Vernet, qui composent des vues panoramiques de nos terroirs que transcendent la présence d’un soleil, tantôt levant, tantôt couchant.

Considéré vers 1620 comme un des principaux représentants du caravagisme aux Pays-Bas, Gerrit van Honthorst fut un peintre de sujets religieux, de portraits et de scènes de genre. Chacun de ses tableaux était traité comme une scène nocturne, la seule lumière, souvent dissimulée, venait d’une bougie. Dans ses différentes Adorations des bergers, c’est de l’Enfant-Jésus, en bas et au centre de la composition, que vient la lumière, illustration de l’Évangile de saint Jean (8, 12): « Je suis la lumière du monde ».

Paris, musée du Louvre, département des Peintures. Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Ollivier.

Paysages d'invention, visions idéales et patiemment reconstituées, nombre de tableaux, à partir du milieu du XVIIe siècle, vont confier un rôle majeur au soleil. Ainsi, dans cette vision du port d'Ostie réinventée par Claude Gellée, le soleil, au moment de son coucher, est source de lumière. Il se répand en variations colorées à l'arrière-plan laissant les premiers plans à contre-jour. Cette mise en scène ainsi dramatisée anoblit encore le sujet religieux à peine visible de sainte Paule embarquant pour la Palestine.

4 - Permanence des mythes

Cette esquisse très aboutie est probablement le premier projet conçu par Charles de La Fosse pour son morceau de réception à l’Académie royale en 1671. Reprise et développée, elle est aussi certainement la source d’inspiration du décor du plafond du Salon d'Apollon conçu pour le Grand Appartements du Roi à Versailles. Chambre royale puis salle du trône, à partir de 1683 et de l'installation de la Cour à Versailles, cette salle et son décor répondaient précisément à l’image de « Roi-Soleil » que voulait imposer Louis XIV.

Les nouveaux savoirs n’ont jamais nui à la reprise des grands mythes par les artistes. Parmi ceux-ci celui d’Icare, tentant d'échapper au labyrinthe de Minotaure en utilisant des ailes de cire et de plumes, a souvent été traité. Si, le plus souvent, c’est sa chute qui est évoquée après qu’il se soit trop approché du soleil, le peintre vénitien Saraceni, en trois volets, conte trois moments de son histoire. Plus que son personnage, ce sont les lieux où les actions se déroulent et l'aspect du soleil qui l’intéressent.

5 - Louis XIV

roi de tous les soleils

Louis XIV

roi de tous les soleils

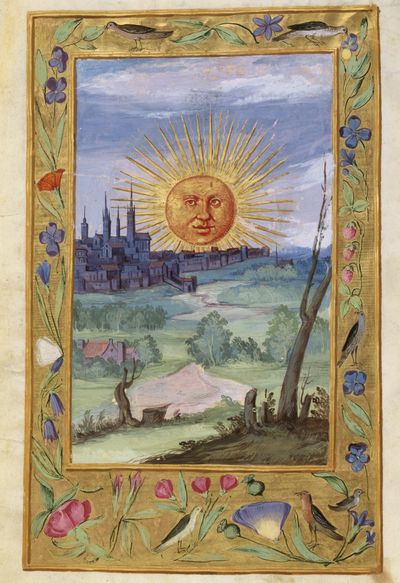

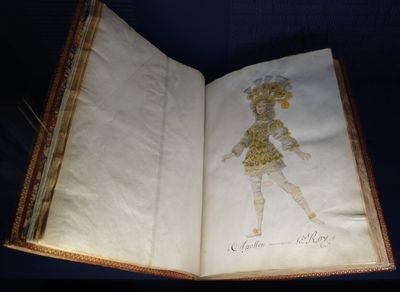

Le soleil des Antiquités, celui des mythes et légendes, ne disparaît pas pour autant. Au XVIIe des souverains de droit divin s’en emparent, s'identifient à l'astre céleste triomphant afin de justifier leur place prééminente au sein de la société. Ils vont, pour cela, convoquer toutes les références antiques, en particulier apolliniennes, et les confier à leurs artistes qui vont multiplier les références solaires dans tous les arts. À la demande de ces souverains, l’astre du jour ou ses manifestations vont régner aux nouveaux plafonds des palais mais vont également se glisser dans des formes artistiques plus inattendues. Par exemple, lorsqu'il fallut dessiner le costume de Louis XIV pour les Noces de Thétis et de Pelée, de 1654, ballet ou le roi se distingue en habit d’Apollon.

Si Louis XIV a mis le soleil à son service, il a aussi mis les érudits de son temps au service d’un soleil scientifique. C’est à lui que la France doit, en 1666, la création de l’Académie royale des Sciences et de l'Observatoire de Paris où le souverain n'hésite pas à appeler les plus célèbres astronomes européens tel le célèbre Giovanni Domenico Cassini, de l’université de Bologne, ou le vénitien Vincenzo Coronelli. L'Observatoire de Paris s’impose immédiatement comme un haut lieu de l'astronomie mondiale; il est, encore aujourd’hui, le plus ancien observatoire astronomique ayant fonctionné sans interruption depuis sa création. Lieu d'importantes découvertes, il est grâce à l'Académie des Sciences un organe de diffusion du savoir, ce qui ne sera pas sans effet sur l’art des siècles à venir.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres fut fondée en 1663. Elle était chargée à l’origine - et ce fut sa seule fonction jusqu'en 1701 -, de fournir les devises latines et françaises qui devaient être inscrites sur les édifices, les médailles et les monnaies royales. Ces médailles-objets illustraient tout autant le rôle symbolique du « Roi-Soleil » que ses actions. En 1667, le graveur Mauger était ainsi aussi bien chargé d'honorer l'astre royal que ses victoires de Courtrai et d’Oudenarde.

6 - Romantisme

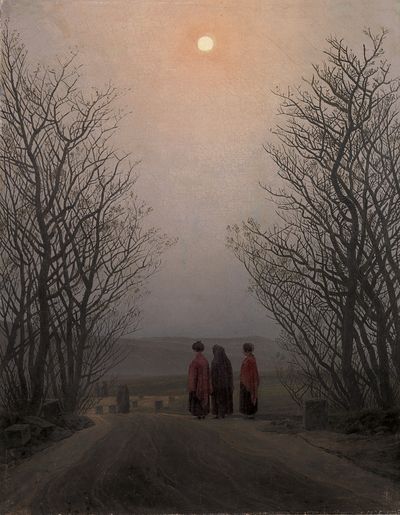

À la fin du XVIIIe siècle et plus encore au début du suivant, une scission s'établit entre recherches scientifiques et esthétiques. Tandis que le matériel qui permet les études solaires se complexifie et que les résultats ne concernent plus qu'un nombre restreint de spécialistes, un soleil «mystique» apparaît qui suit un autre chemin dans la peinture. Son apparition est toujours liée à celle du paysage mais, désormais, il n’est plus le simple faire-valoir d'un coin de nature mais l'expression d'une relation particulière de l’homme avec l'infini. Sa place, tout comme les variations de son intensité, souvent noyée dans un autre phénomène naturel tel que le brouillard, vise à exprimer et à faire ressentir une émotion spirituelle. Ce nouveau soleil, tout imprégné de littérature romantique et de sens du sublime, révèle l’état d’âme dans lequel baignent les quelques minuscules modèles qu'on voit avancer sur le chemin d'un destin inconnu, enfants de Goethe imaginés par Caspar David Friedrich.

S’appropriant les découvertes scientifiques de plus en plus nombreuses, les peintres, à partir de la fin du XVIIIe siècle, vont intégrer à leurs travaux une vision réaliste de tous les phénomènes astronomiques et météorologiques. Le peintre anglais Turner, grand admirateur de Claude Gellée, reprendra le goût de ce dernier pour la représentation du soleil. Il complète cependant l’œuvre de son devancier à l’aune des connaissances nouvelles par exemple en intégrant les données relatives à la diffraction des rayons du soleil.

La création d’observatoires en Europe dès la seconde moitié du XVIIe siècle a permis de développer et moderniser des instruments scientifiques d'observations et de calculs pour mesurer et comprendre l’univers. L'Observatoire de Paris en possède plusieurs témoins comme ce cercle répétiteur conçu par Nicolas Fortin (1750-1831). Il était utilisé en géodésie (science qui étudie les dimensions et la forme de la Terre) et en astronomie pour mesurer les coordonnées horizontales et zénithales. Le présent modèle a notamment été commandé par le Bureau des longitudes pour l'étude du prolongement de la méridienne de France en Espagne.

7 - Impression, soleil levant

Impression,

soleil levant

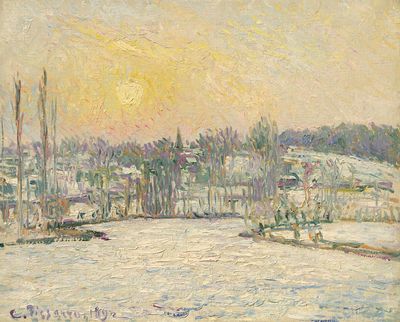

L'émotion que provoqua la première présentation de ce tableau sur les cimaises des anciens ateliers de Nadar, boulevard des Capucines, à Paris, en 1874, tient probablement aux prolongements qu’il offrait de l'évolution picturale du paysage et du regard respectueux désormais porté sur la nature. En effet, ce tableau intègre les transformations de la peinture de paysage, dominée par une volonté réaliste, depuis les années 1830 et le souci de représenter la nature telle qu’elle s'offre à nos yeux (voir ici Courbet et Boudin). Alors que ses aînés avaient pour habitude de travailler en atelier d’après des esquisses faites sur nature, Monet va plus loin et peint directement sur le motif, l'avant-port du Havre en l'occurrence. Il brosse sa toile en quelques heures, seul moyen, selon lui, de saisir avec exactitude et précision sa vision. Il s'intéresse particulièrement à retranscrire les brumes matinales qui au petit matin confèrent au port normand une allure fantomatique. Peinture de la vision, d’aucuns diraient de l'observation; peinture des phénomènes atmosphériques et célestes, Impression, soleil levant illustre magistralement l’aboutissement des aspirations réalistes des peintres paysagistes et clôt, en ce sens, un chapitre de l’histoire de la représentation du soleil dans les arts.

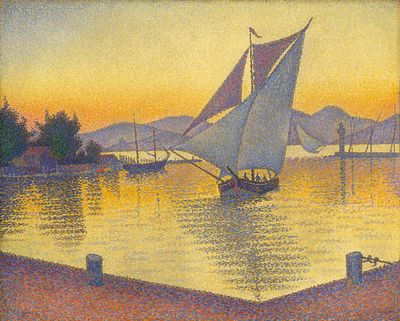

8 - Néo et suivants

Dès 1895, Signac modifie les principes originaux du néo-impressionnisme. La génération qui l’admire et qui découvre à sa suite les sites de Saint-Tropez ou de Collioure, celle des Fauves, reprend ses méthodes mais d’une manière plus libre et plus arbitraire encore. La touche, désormais de taille et de formes variables, se substitue au dessin. La couleur s'affranchit de la réalité et le peintre renoue avec les aplats. La connaissance et les expériences cèdent le pas à la liberté de création.

Paris, Archives Signac.

9 - Variations solaires :

les artistes et l'astronomie

Variations solaires :

les artistes et l'astronomie

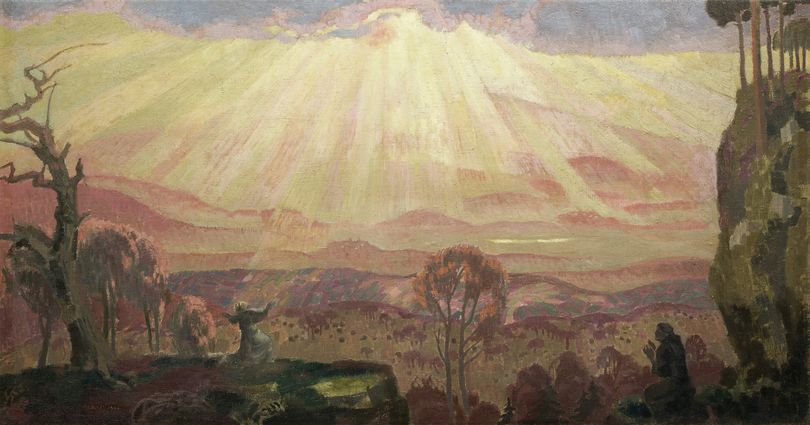

Au début du XXe siècle, tous les regards se tournent vers le soleil. Les recherches des astronomes sont dévoilées au plus grand nombre, par le truchement de publications scientifiques et d'articles qui nous rapprochent - symboliquement du moins - du soleil. À travers ce phénomène de vulgarisation, la vie des astres s’immisce jusque dans notre quotidien et celui des artistes. Qu'ils intègrent ces dernières découvertes ou s’en détournent, les peintres endossent cette réalité à différents degrés. Maurice Denis semble imperméable à la science, dans ses œuvres où il réactualise un soleil chrétien dont les rayons structurent la composition de son Saint-François. S’il vise lui aussi au renouveau de la peinture religieuse, Franz von Stuck s'inspire en revanche de l'imagerie scientifique des éclipses pour traduire ce moment des évangiles où, selon Matthieu, « il y eut des ténèbres sur tout le pays ». Son soleil noir fait écho au soleil glacial d’Otto Dix qui, à la veille de la Première guerre mondiale, augure de l'histoire tragique. D'autres représentants des avant-gardes, à l'instar de Sonia Delaunay, puisent plus directement dans l'expérience solaire et la littérature astrologique pour tracer le chemin de la « peinture pure ». Qu’il soit spontané ou savant, qu’il s’ancre dans la tradition ou participe des recherches formelles des avant-gardes, le soleil et sa représentation évoluent : bien plus qu’un simple cercle, il revêt désormais des aspects multiples, protéiformes et inédits.

« Nous irons jusqu’au soleil », tel est le mot d'ordre que se sont donné Sonia et Robert Delaunay. C'est dans l'étude de la lumière solaire, de son spectre et de ses effets sur la vision que les époux trouvent le chemin de la « peinture pure ». En s’inspirant de la loi du « contraste simultané » (Chevreul), Sonia Delaunay perçoit dans le travail de la lumière, qui brise les contours et dissout les formes, l’occasion d’une nouvelle organisation picturale par plans colorés. Dans ce paysage « simultaniste », le soleil devient le vecteur d’un éclatement et d’une recomposition coloriste du réel.

Paris, Collection particulière. © Christian Baraja SLB.

Agenouillé en prière, Saint-François reçoit les stigmates au premier plan de ce paysage inondé des rayons du soleil. Peint en 1904, à la veille de la fondation des Ateliers de l’art sacré, ce tableau illustre le retour vers un « nouveau classicisme » prôné par Maurice Denis au tournant du XXe siècle. Réagissant contre l’impressionnisme, le peintre reprend un sujet classique de la peinture religieuse, traité notamment par Giotto, dans une manière plus solide. Il ne s’agit plus de traduire subjectivement l’éblouissement, mais bien de mettre en scène une expérience mystique du soleil, qui pourrait être celle de l’artiste lui-même.

10 - De l'astronomie à l'astrophysique

Soleil-Lumière

De l'astronomie à l'astrophysique

Soleil-Lumière

Dans le courant du XIXe siècle, la connaissance du soleil fait un bond. À la science de l'observation, l’astronomie, s’adjoint celles de la physique et bientôt de l’astrophysique. Le Soleil n’est plus seulement un astre que l’on décrit; il est également un « corps » dont on découvre certaines des composantes. L'étude de la lumière solaire et de sa décomposition au moyen d’un prisme en spectre de couleurs identiques à celles de l’arc-en-ciel, la spectroscopie, va permettre de révéler la composition chimique du Soleil. Les éclipses solaires – parce qu’elles permettent d'analyser l'atmosphère solaire ordinairement noyée dans un très fort éclat - constituent à cet égard - des jalons essentiels dans l’avancée des connaissances.

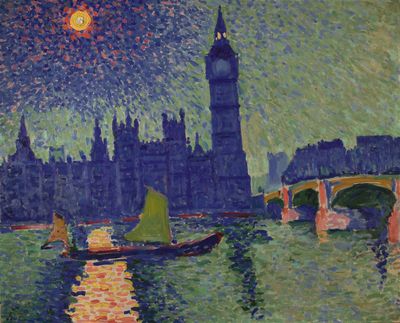

Au début du XXe siècle, on sait que le Soleil est une boule de gaz dont la surface granulaire est en perpétuel renouvellement et qui est doté d’une atmosphère dans laquelle de gigantesques protubérances s’échappent de la chromosphère solaire et s'élèvent dans la couronne. Peintures, pastels, gravures et photographies présentés dans cette section sont en partie l'œuvre d’astronomes actifs au XIXe siècle. Citons parmi eux Trouvelot, Janssen, Lhose dont les illustrations témoignent des liens ténus qui peuvent unir la science et l'art. Les peintres ne sont pas indifférents à ces découvertes. Ainsi, les néo-impressionnistes s'appuient sur la spectroscopie pour reconstituer l'intensité de la lumière solaire. Ils développent une méthode de travail scientifique consistant à juxtaposer des touches de couleurs pures selon une stricte combinaison issue de la décomposition du prisme chromatique. Parmi les fauves, Derain interprète librement cette touche chromo-luminariste devant un motif, Big Ben, qui rappelle Le Havre ou le Londres de Monet.

Ce lever de soleil montre l'influence de Van Gogh, exposé à Dresde en 1912, sur le jeune Otto Dix, qui lui emprunte notamment sa touche épaisse et sinueuse, dans un paysage à la portée symbolique. Loin de la chaleur du Midi, le soleil devient ici un astre glacial qui, dans une explosion de rayons jaunes et noirs, se lève sur un paysage enneigé peuplé de corbeaux. Cette aurore, aussi effrayante que la tombée du jour, nous rappelle toute l'ambivalence du soleil à la veille d'une guerre qui marquera profondément Dix.

11 - Face au soleil

Face au soleil

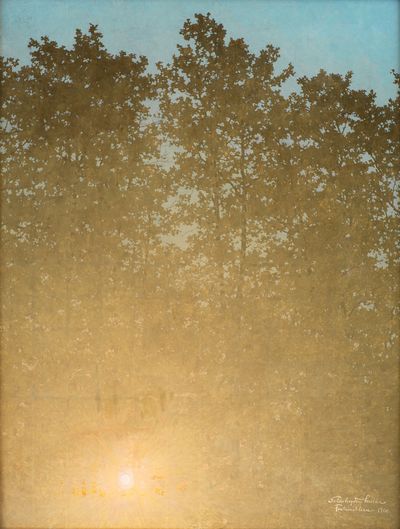

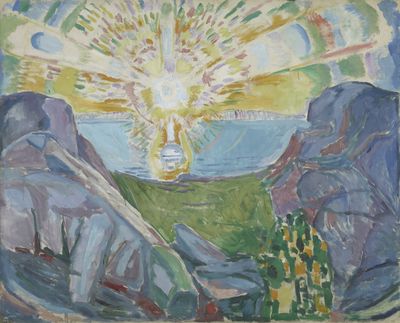

Au lendemain d’Impression, soleil levant, l’astre devient un leitmotiv de la peinture moderne, un motif rayonnant par-delà les clivages esthétiques qui scandent l'histoire de l’art au tournant du XXe siècle. Ainsi la précision naturaliste des peintres de Skagen – qui empruntent à la tradition, à l’impressionnisme et à la photographie - est bousculée par un soleil éblouissant qui, chez Schonheyder Moller, absorbe la représentation sous un halo lumineux. Vallotton et les symbolistes explorent les potentialités décoratives de cet astre, qui mue le monde en « féerie ». Enfin, Munch révèle la puissance expressive du soleil qui, dans une perspective plus vitaliste, devient la source d’une énergie picturale débordante. L’astre solaire n’est plus seulement la composante d’un paysage, le détail - fût-il central - d’une vision panoramique; il devient le « dieu de la peinture moderne » (Maurice Denis), un sujet à part entière qui s’impose dans le monde des arts et envahit dorénavant toute la surface de la toile.

À partir de 1910, Edvard Munch se lance dans une série d’études du soleil qui aboutiront à sa grande décoration pour le hall de l’Université d’Oslo. Le peintre transpose la puissance de ce motif impossible - que l’on ne peut soutenir, sans se brûler les yeux - sous la forme d’un ciel électrique, tissé de faisceaux et de rayons qui expriment sa propre expérience de l’éblouissement. Ce soleil-œil devient le noyau d’une énergie vitale débordante, transparaissant dans la présence visible du geste du peintre qui étire ses rayons jusqu'aux limites du cadre.

Franz von Stuck a peint plusieurs toiles sur le thème de la Crucifixion. Il s’agit pour lui de représenter « l'instant le plus dramatique de la mort, lorsque le soleil s’est obscurci et qu’un coup de tonnerre a retenti dans toute la nature. » En d’autres termes, le peintre associe le climax de la Passion au phénomène de l'éclipse, qui augmente le pathétique de la scène, plongée dans une pénombre quasi surnaturelle. Plus encore, ce soleil noir contraste avec le visage rayonnant du Christ, qui illumine les figures de Marie-Madeleine et de la vierge. D'un astre à l’autre, cette composition manichéenne permet ainsi à l’artiste d'orchestrer la naissance du Christ-Soleil.

Ce « Coucher de soleil, ciel orange, derrière un coteau très en silhouette », peint à Honfleur en 1910, est la première occurrence de ce motif dans l’œuvre de maturité de Vallotton. Entre 1910 et sa mort en décembre 1925, l'artiste réalise une quarantaine de soleils couchants: il s’agit principalement de paysages recomposés en atelier, à partir des impressions saisies sur le motif par Vallotton à l’occasion de ses nombreux séjours normands. De la gravure à la peinture, ces huiles sur toile qui prolongent les recherches décoratives du symbolisme lui permettent de déployer les qualités graphiques de son art.

12 - Le soleil, une étoile parmi tant d'autres

Le soleil,

une étoile parmi tant d'autres

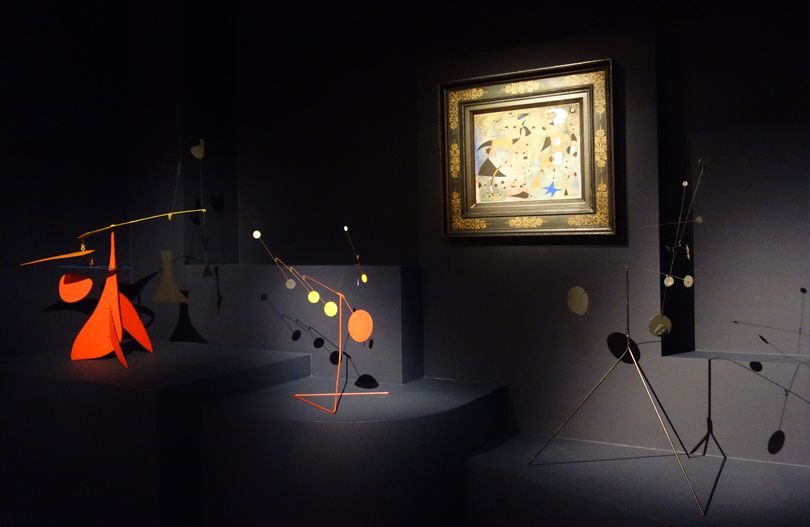

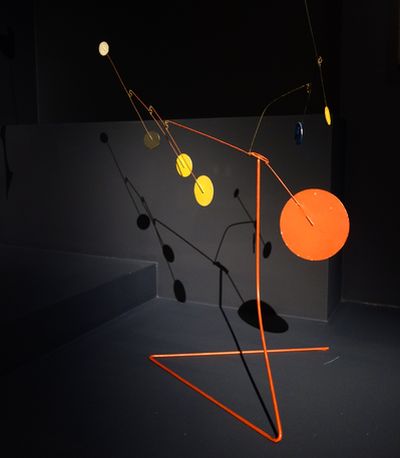

En 1915, une nouvelle révolution s'impose. Dans sa théorie de la relativité générale, Einstein démontre que l’univers n'est pas un décor immuable dans lequel évoluent les corps célestes, mais qu’il est lui-même un objet en expansion depuis sa naissance, une sorte de gélatine (l’espace-temps) qui évolue, se déforme et vibre. Non seulement l’univers n’est plus éternel mais nous comprenons, avec Einstein, que la Voie Lactée n’est qu’une galaxie parmi des milliards... et le soleil, une modeste étoile située en périphérie de l'univers. Cette découverte s'accompagne de nouvelles représentations qui rendent précisément compte de ce changement d'échelle. Des poétiques « Constellations » de Miro aux sculptures de Calder, l'astre se (re)découvre parmi d’autres étoiles, dans des œuvres qui ne sont pas sans rappeler les peintures de nébuleuses commandées à Hippolyte Guénaire par l'Observatoire de Paris. C’est encore cette dilatation de l’espace que traduit Fromanger, dans son hommage en forme de vortex à Impression, soleil levant, qui renouvelle le point de vue proposé par Monet il y a 150 ans. S'ils sont nombreux à fondre la Voie Lactée dans la multitude des galaxies, d’autres n’en continuent pas moins de peindre des foyers ronds et lumineux. C’est même dans une proximité inédite que Piene et Pousette-Dart confrontent le spectateur à un soleil tout à la fois classique, monumental et abstrait qui, dans son impersonnalité, n’est peut-être plus notre étoile, mais une autre brillant dans l’univers.

Collection Anna Kamp. © Studio Christian Baraja SLB / Fonds de dotation Fromanger.

Ce tableau fait partie d’un ensemble de six peintures de nébuleuses commandé par l'Observatoire de Paris pour l'ouverture du Musée astronomique en 1879. Réalisé par Hippolyte Guénaire, astronome auxiliaire, il confronte deux représentations de la galaxie M51, l’une exécutée d’après un dessin de Jean Chacornac en 1862 (haut), l'autre d’après les observations de Charles Wolf en 1876 (bas). Ces représentations qui relèvent d’un grand degré de précision sont rendues possibles grâce au développement de télescopes plus performants. À la suite de cette commande, Hippolyte Guénaire exécutera pour l'Observatoire d’autres peintures à visées pédagogiques et illustratives témoignant de la vulgarisation de l'astronomie auprès du grand public et de l’intérêt grandissant de ce dernier pour cette science du ciel et des étoiles.

Installé à Paris entre 1910 et 1914, Baranov-Rossiné fréquente étroitement les cercles modernistes, et plus particulièrement Sonia Delaunay, sa compatriote ukrainienne. Dans cette œuvre, le peintre superpose ses Nymphes et Centaures en mouvement et un enchevêtrement de cercles concentriques aux couleurs du spectre qui évoquent, tantôt une machine futuriste, tantôt un système solaire. Les figures mythologiques semblent ainsi flotter dans un univers abstrait. Dans un même geste, le peintre assimile ainsi le langage des avant-gardes et réactualise les thèmes classiques, dans une peinture d’histoire résolument moderne.

C'est en terre impressionniste, à Varengeville, que Miró peint fin 1939 le tableau Femme et cerf-volant parmi les constellations. Les œuvres qu'il réalise par la suite, entre 1939 et 1941, selon le même principe iconographique mêlant poésie, humour, abstraction et référence à l'enfance forment le groupe dit des « constellations ». Femme et Oiseau appartient à cet ensemble qui inspira au poète surréaliste André Breton un recueil de poésie également intitulé Constellations.

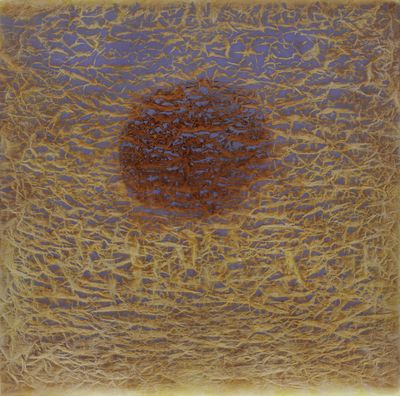

L'intérêt de Richard Pousette-Dart pour les formes primitives du sacré le conduit, au début des années 1960, à peindre ce qu'il nomme des « Radiances » (rayonnements). Dans ces visions cosmiques à la figuration élémentaire - un ou plusieurs astres rayonnant - l'artiste nous plonge ainsi au cœur d'une expérience primordiale du divin, dans le spectacle des étoiles qu'il isole ou dispose en constellations. Ce Golden Center - dont le cœur semble incrusté de pierres précieuses - évoque plus particulièrement la diffusion des rayons du soleil.

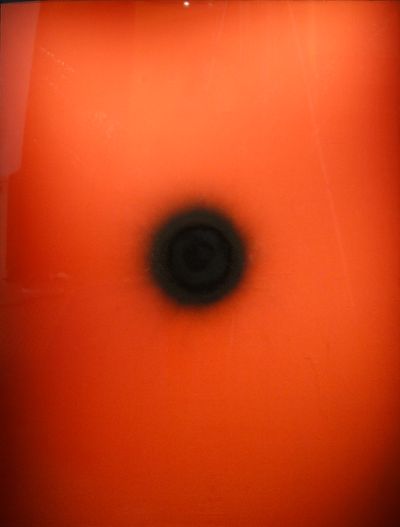

« Le soleil est zéro ». Forme pure et lumière pure, l'astre devient le vecteur d’un renouveau esthétique et spirituel pour l’art ZERO, dont Otto Piene est l’un des fondateurs. Au début des années 1960, l'artiste réactualise le thème du soleil noir: sur un fond monochrome rouge à l'huile, il dessine à la suie, avec la fumée d’une bougie et un pochoir circulaire, la forme de l’astre dans des œuvres qui font écho aux « peintures de feu » que réalise Yves Klein en 1961.

Washington, The Phillips Collection. © Washington, courtesy The Phillips Collection.

13 - Œuvres exposées parmi les collections permanentes

Jean Lurçat. Soleil de Paris, 1962. Tapisserie, Aubusson.