|

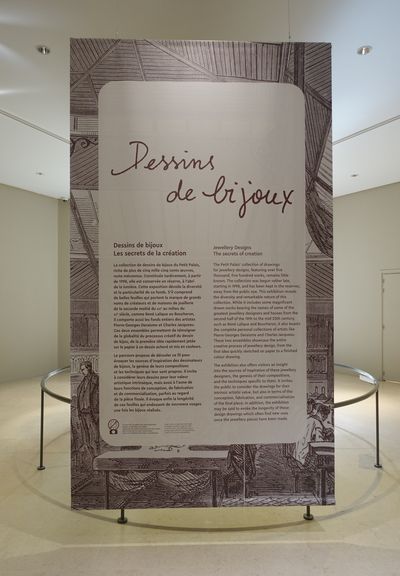

DESSINS DE BIJOUX

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°617 du 28 mai 2025 |

|---|

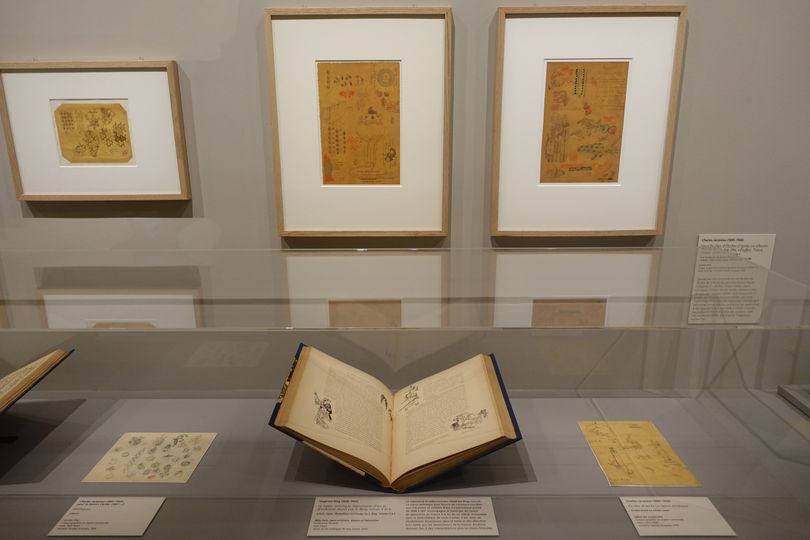

La collection de dessins de bijoux du Petit Palais, riche de plus de cinq mille cinq cents œuvres, reste méconnue.

Constituée tardivement, à partir de 1998, elle est conservée en réserve, à l’abri de la lumière. Cette exposition dévoile la diversité et la particularité de ce fonds. S’il comprend de belles feuilles qui portent la marque de grands noms de créateurs et de maisons de joaillerie de la seconde moitié du XIXe au milieu du XXe siècle, comme René Lalique ou Boucheron, il comporte aussi les fonds entiers des artistes Pierre-Georges Deraisme et Charles Jacqueau. Ces deux ensembles permettent de témoigner de la globalité du processus créatif du dessin de bijoux, de la première idée rapidement jetée sur le papier à un dessin achevé et mis en couleurs.

Le parcours propose de dérouler ce fil pour évoquer les sources d’inspiration des dessinateurs de bijoux, la genèse de leurs compositions et les techniques qui leur sont propres. Il invite à considérer leurs dessins pour leur valeur artistique intrinsèque, mais aussi à l’aune de leurs fonctions de conception, de fabrication et de commercialisation, parfois au regard de la pièce finale. Il évoque enfin la longévité de ces feuilles qui endossent de nouveaux usages une fois les bijoux réalisés.

Ce peigne est issu de la collaboration de la Maison Vever avec Eugène Grasset, dont l’ensemble est présenté lors de l’Exposition universelle de 1900. En une composition symboliste, un cygne blanc et un cygne noir entrecroisent leurs cous pour former un cœur. Le fond trilobé et nervuré reprend un motif stylisé de feuilles de nénuphars. Avec ses émaux colorés, comme posés au pinceau, ce peigne est qualifié de «bijou de peintre», à l’instar des modèles conçus par Alphonse Mucha pour la Maison Fouquet.

Le dessin préparatoire de Grasset n’étant pas localisé, c’est la comparaison avec une épreuve photographique de ce dernier, conservée dans le fonds Vever du musée des Arts décoratifs, qui éclaire le statut de cette feuille signée par le peintre Georges Callot. Le dessin du Petit Palais a probablement été effectué d’après le bijou ou son dessin originel, à la demande d’Henri Vever lui-même, pour garder la mémoire de cette création remarquable. Callot avait déjà copié ainsi un tableau de Pierre Puvis de Chavannes que Vever appréciait.

1 - INSPIRATIONS

Inspirations

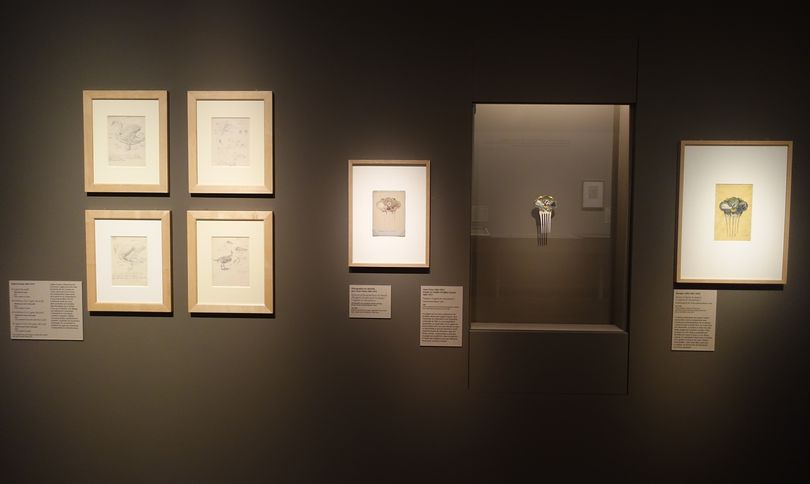

Aux sources du dessinPour interroger les sources d’inspiration des dessinateurs de bijoux, cette première section de l’exposition s’appuie essentiellement sur les fonds complets de Pierre-Georges Deraisme et de Charles Jacqueau, donnés au Petit Palais par leurs descendants. Ces deux artistes ont en effet consciencieusement gardé leurs études, parfois ordonnées dans des cahiers pour faciliter leur réemploi. Celles-ci éclairent autant les modèles qu’ils choisissent que les premières étapes de leur processus créatif individuel.

Pour plusieurs thématiques puisant dans les vastes répertoires de la nature ou bien dans celui des arts, le parcours invite à suivre l’évolution de formes et de motifs étudiés par les artistes. Retravaillés, assimilés, parfois hybridés, ils sont disséminés dans des projets de bijoux qui jouent de la citation comme de l’interprétation personnelle. Ils témoignent des recherches sans restriction de ces dessinateurs cultivés dont les centres d’intérêt et la curiosité dépassent largement le domaine de la bijouterie et de la joaillerie.

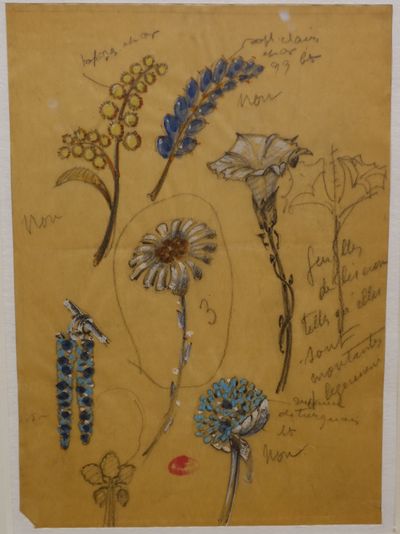

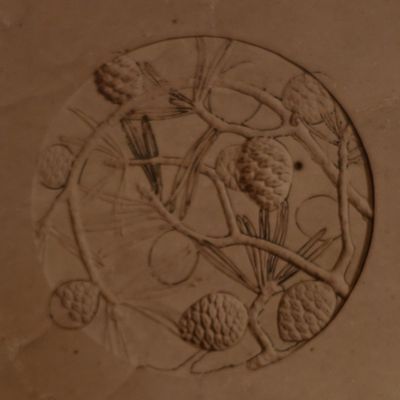

Dès la fin du XVIIIe siècle, les dessinateurs de bijoux s’inspirent de la botanique, discipline en plein essor. Ils se constituent des répertoires de formes naturelles, végétales et animales, qui alimentent leurs conceptions. Tour à tour, selon les goûts et les périodes, les fleurs nobles et simples, les classiques oiseaux et papillons comme les plus étranges coléoptères y trouvent leur place.

Les artistes observent la nature sur le motif, à la campagne ou au Jardin des plantes. Ils étudient dans leurs ateliers fleurs et feuilles coupées ou encore consultent des ouvrages scientifiques, des traités et des recueils d’ornements qui en offrent déjà une première interprétation. Le regard précis et naturaliste de travaux réalisés sur le vif peut donner lieu à des projets qui traduisent une quête de stylisation, empreinte de fantaisie et d’imaginaire ou bien tendant à l’épure et à l’abstraction.

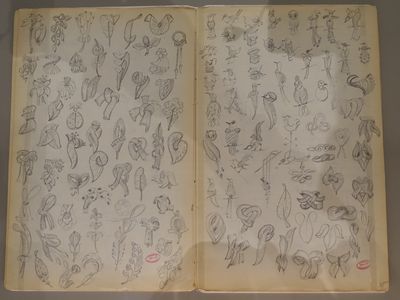

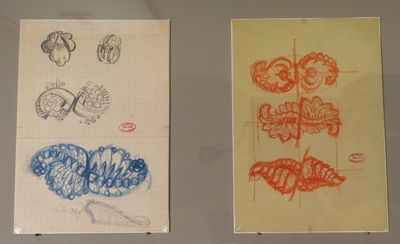

Les oiseaux stylisés, parfois hybridés avec les motifs de nœuds et de végétaux qui les jouxtent, occupent une belle place dans ce cahier de Jacqueau. Ces deux pages densément remplies de projets de broches, de clips et de breloques, suggèrent un dessinateur frénétique et un travailleur acharné. L'artiste, affranchi de tout réalisme, accumule les idées tantôt amusantes, tantôt élégantes: chouette aux grands yeux, coq-girouette, oisillon sortant sa tête de l'œuf ou encore couple de volatiles perchés sur une branche.

1- Broche oiseau, années 1940. Crayon graphite, encre noire et gouache sur papier translucide.

2- Broche oiseau, années 1940. Crayon graphite et gouache sur papier translucide.

3- Broche oiseau, s.d. Crayon graphite sur papier translucide. Paris, Petit Palais. Donation famille Jacqueau 1998.

Ces trois projets de broches présentent une mise en couleurs. Celle-ci permet, autrement que par des annotations dont elle est parfois complémentaire, de visualiser les matériaux imaginés par l'artiste pour la réalisation de ces bijoux: diamants, saphirs, or jaune ou blanc, émail... La gouache transforme aussi un Oiseau huppé en bijou patriotique bleu, blanc et rouge, plutôt que bleu, blanc et vert, comme le suggère l'inscription précédant son application sur le dessin. La couleur contribue à la fantaisie de ces projets de broches et de clips animaliers, à la mode des années 1920 aux années 1960.

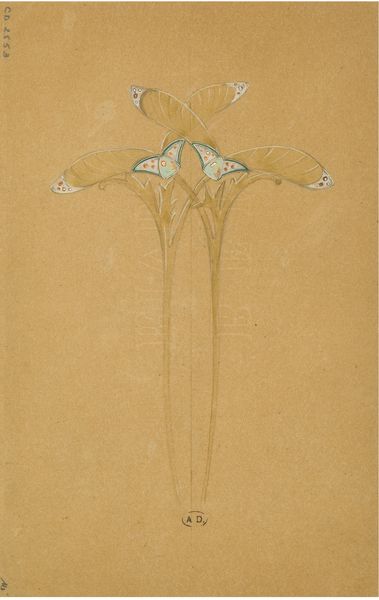

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la nature est la source d’inspiration principale de l’Art nouveau. René Lalique et Pierre-Georges Deraisme sont tous deux représentants de ce mouvement artistique qui cherche à abolir la hiérarchie entre beaux-arts et arts décoratifs. Deraisme, bien que créateur à son propre compte, est aussi ciseleur pour Lalique: cette relation influence nécessairement son travail. Tous deux étudient végétaux et animaux, les insectes notamment, avec une rigueur quasi scientifique. De ces premières études très réalistes découlent des projets qui laissent place à une stylisation spécifique à l’Art nouveau. Les bijoux qu’ils conçoivent restituent ainsi la nature avec davantage de fantasmagorie que de réalisme.

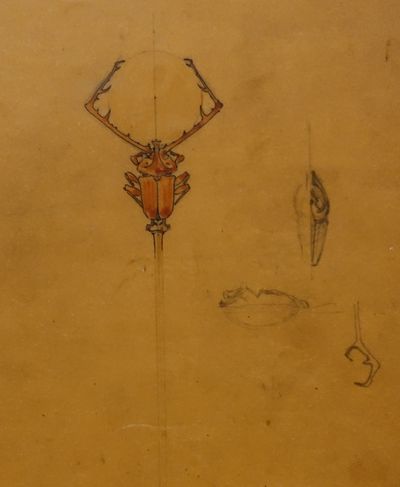

Ce projet d'épingle à chapeau offre un exemple d'application à un bijou d'un motif stylisé de coléoptère. L'insecte présente de longues mandibules crantées. Celles-ci sont exagérément étirées et recourbées: cette déformation ornementale est aussi fonctionnelle puisqu'elle leur permet d'enserrer la forme circulaire translucide qui coiffe l'épingle. Ce projet est représentatif de la veine Art nouveau du travail de Deraisme qui conçoit également à la même époque des bijoux historicistes.

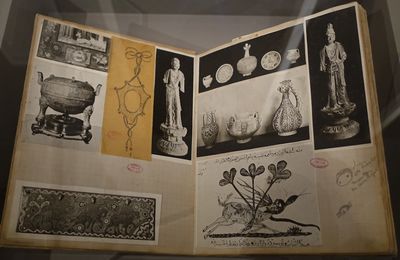

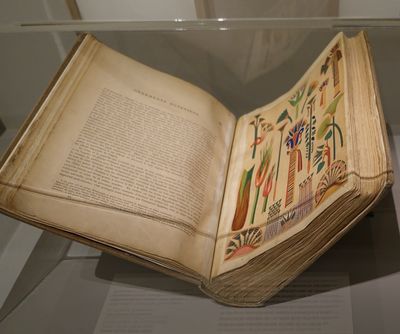

Nombre de dessinateurs de bijoux, parmi lesquels Pierre-Georges Deraisme et Charles Jacqueau, cherchent dans les musées ou dans les bibliothèques des références pour alimenter leurs créations et stimuler leur imagination. Ils reprennent à leur compte l’idée d’Owen Jones, auteur de la Grammaire de l’ornement (1856), parangon du genre, selon laquelle il est impossible de faire du neuf sans l’aide du passé.

Les artistes compilent et s’approprient ainsi formes et motifs issus de toute période et région du monde, et de tout domaine suscitant leur curiosité, au-delà des arts décoratifs et de l’architecture. Ce faisant, ils se créent des répertoires personnels foisonnants, sommes d’études, de décalques et de notes prêts au réemploi. Ils reprennent en cela le modèle des recueils d’ornements, qui connaissent leur apogée au XIXe siècle et qui restent leurs références de prédilection.

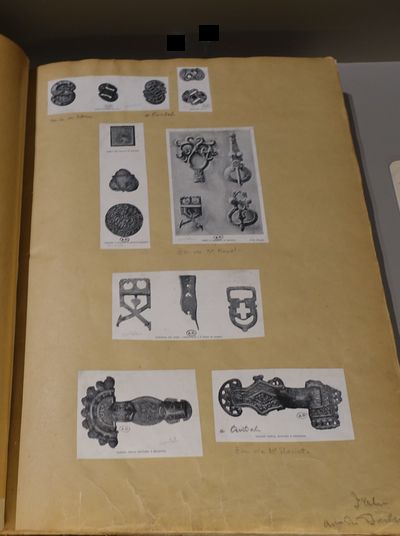

En 1887, Alfred de Champeaux, conservateur de la bibliothèque de l'Union centrale des arts décoratifs, décide du classement des milliers d'images accumulées depuis son ouverture. Le collectionneur Jules Maciet lui prête main-forte: il trie, découpe, colle, enrichit cette somme encyclopédique. Répartie dans des albums par thématiques et par ordre chronologique, elle offre aux usagers de la salle de lecture des sources d'inspiration variées. Parmi d'autres, Charles Jacqueau copie ou décalque nombre de ces images.

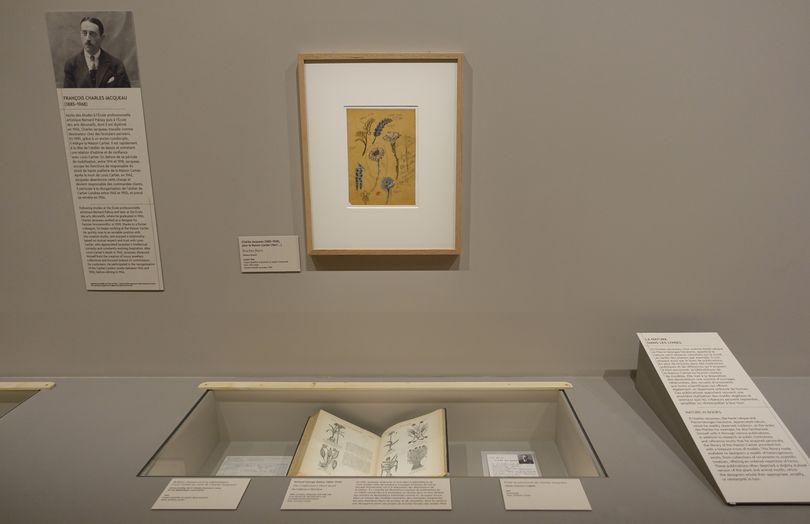

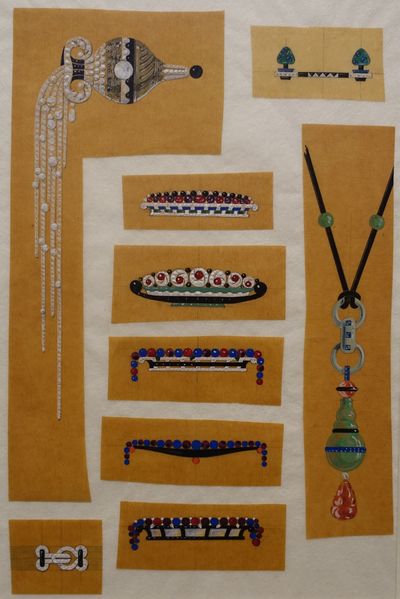

Après des études à l’École professionnelle artistique Bernard Palissy puis à l’École des arts décoratifs, dont il est diplômé en 1906, Charles Jacqueau travaille comme dessinateur chez des bronziers parisiens. En 1909, grâce à un ancien condisciple, il intègre la Maison Cartier. Il occupe rapidement une place de choix au sein du studio de création, et entretient une relation d’estime et de confiance avec Louis Cartier, qui apprécie sa curiosité intellectuelle et son inspiration sans cesse renouvelée. Après la mort de ce dernier, en 1942, Jacqueau s’éloigne de la création du stock de haute joaillerie et se concentre sur les commandes clients. Il participe à la réorganisation de l’atelier de Cartier Londres entre 1945 et 1950, et prend sa retraite en 1954.

Si Charles Jacqueau, tout comme René Lalique et Pierre-Georges Deraisme, apprécie la nature, qu’il observe volontiers sur le motif, au Jardin des plantes par exemple, il s’en empare aussi par le biais de publications. En plus de lectures dans des institutions publiques et de références qu’il acquiert à titre personnel, la bibliothèque de la Maison Cartier lui fournit nombre de modèles. Elle met à la disposition des dessinateurs une somme d’ouvrages hétéroclites, des recueils d’ornements aux livres scientifiques qui offrent également un répertoire ordonné de formes. Ces publications apportent souvent une première stylisation des motifs végétaux et animaux que les créateurs peuvent reprendre, amplifier ou réinterpréter à leur tour.

Cliquer ici ou sur l'image pour

voir le diaporama (environ 6 min.)Le diaporama démarre après 15 secondes

Les cahiers d'idées de Charles Jacqueau consistent en une compilation de photographies, d'images découpées dans des revues de mode, d'histoire de l'art, d'archéologie, d'ethnologie ou encore d'ornithologie, et de dessins. Ceux-ci peuvent être des copies d'objets ou de motifs qui éveillent l'intérêt de l'artiste, mais aussi des projets de bijoux rapidement formulés et agglomérés à cette masse visuelle. Jacqueau se compose ainsi un répertoire de formes auquel il revient sans cesse pour stimuler son imagination.

Pierre-Georges Deraisme se forme à la ciselure auprès de l’orfèvre Eugène Michaut. Également dessinateur et modeleur, il vend ses projets de bijoux à différentes maisons et travaille comme ciseleur pour René Lalique à partir de 1890. Il obtient pour cette collaboration une médaille d’or à l’Exposition universelle de 1900. En 1908, Deraisme s’associe à Georges Uldry pour ouvrir une boutique au 7, rue Royale, où il présente ses propres créations. De 1909 à 1919, il expose bijoux et objets d’art dans les vitrines du Salon des artistes décorateurs et s’éloigne progressivement de l’esthétique Art nouveau au profit de pièces annonciatrices de l’Art-déco. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il devient directeur artistique des parfums Coty. Il enseigne à l’École Boulle jusqu’à sa mort.

En 1847, Louis-François Cartier rachète l’atelier de joaillerie de son maître Adolphe Picard et fonde sa maison, qui séduit une clientèle issue de la haute société. Son fils Alfred lui succède en 1874. Ses trois petits-fils participent à leur tour au développement de Cartier. En 1898, Louis, l’aîné, rejoint l’entreprise, qui installe l’année suivante sa boutique et un studio de dessinateurs au 13, rue de la Paix. Pierre, le cadet, ouvre une filiale à Londres en 1902 puis à New York en 1909, tandis que Jacques, le benjamin, prend les rênes de Cartier Londres. La maison ignore à dessein l’Art nouveau et fait figure de précurseur pour l’Art déco. Directeur artistique, Louis Cartier entretient un rapport privilégié avec les dessinateurs, dont il encourage la curiosité intellectuelle. Il cède ce rôle en 1933 à Jeanne Toussaint. La maison est toujours en activité aujourd’hui.

En 1847, Louis-François Cartier rachète l’atelier de joaillerie de son maître Adolphe Picard et fonde sa maison, qui séduit une clientèle issue de la haute société. Son fils Alfred lui succède en 1874. Ses trois petits-fils participent à leur tour au développement de Cartier. En 1898, Louis, l’aîné, rejoint l’entreprise, qui installe l’année suivante sa boutique et un studio de dessinateurs au 13, rue de la Paix. Pierre, le cadet, ouvre une filiale à Londres en 1902 puis à New York en 1909, tandis que Jacques, le benjamin, prend les rênes de Cartier Londres. La maison ignore à dessein l’Art nouveau et fait figure de précurseur pour l’Art déco. Directeur artistique, Louis Cartier entretient un rapport privilégié avec les dessinateurs, dont il encourage la curiosité intellectuelle. Il cède ce rôle en 1933 à Jeanne Toussaint. La maison est toujours en activité aujourd’hui.Au début du XXe siècle, alors que l’Art nouveau est à son apogée, la Maison Cartier s’en tient intentionnellement à l’écart et reste fidèle à des modèles classiques, Renaissance, néo-XVIIIe et néo-classiques. Elle adopte durablement un vocabulaire pétri de références plus ou moins réinterprétées et visibles à l’Antiquité, source récurrente d’inspiration en bijouterie-joaillerie, tant pour les ornements que pour certaines techniques comme les camées. Lors de voyages et de visites architecturales ou muséales, ou bien grâce à des recueils d’ornements, Charles Jacqueau étudie ainsi pour mieux les assimiler des motifs issus de l’architecture ou des arts décoratifs grecs et romains.

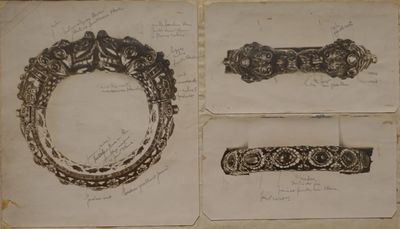

L'édition française de cet ouvrage de Friedrich Hottenroth figure dans la bibliothèque de Louis Cartier. Une succession de planches colorées, accompagnées de pages explicatives, y propose une histoire mondiale du costume dans une démarche encyclopédique typique du XXe siècle. Parmi les illustrations qui ont pu inspirer les dessinateurs de la maison, deux bracelets filigranés d'une planche consacrée au costume chinois trouvent un écho frappant dans les bracelets aux têtes de dragons présentés ci-contre.

Le bracelet «Chimères», caractérisé par sa forme rigide et ses têtes affrontées, connaît une belle longévité chez Cartier. Il est influencé par des bracelets indiens que la maison importe pour les revendre tels quels, dans le cas du stock oriental, ou bien pour les modifier ou les intégrer dans de nouvelles pièces, dans le cas du stock des apprêts. Ce bracelet résulte quant à lui du concours d’ateliers sollicités par Cartier: les têtes de dragons en corail sont sculptées par Dalvy, et le reste du bijou, réalisé par Lavabre.

Ces photographies annotées de la main de Jacqueau semblent indiquer qu'il a vu le bracelet de ses propres yeux. Peut-être figurait-il dans la collection personnelle de Louis Cartier, dans le stock des apprêts ou dans le stock oriental de la maison, tous deux accessibles aux dessinateurs. L'attention que Jacqueau accorde aux formes, aux motifs, aux couleurs et aux matériaux qui composent ce bijou, lui permet d'en maîtriser la référence pour proposer des créations qui s'en inspirent.

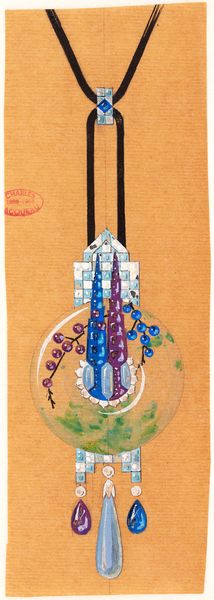

Sans doute jugé trop fantaisiste pour Cartier, ce projet de pendentif n’a pas été réalisé. Il est en revanche exemplaire des hybridations opérées par Charles Jacqueau à partir de motifs et de couleurs prélevés dans des viviers d’inspiration différents. Les branches fleuries inscrites dans un disque évoquent un élément décalqué par l’artiste dans Le Japon artistique, le disque lui-même fait écho au bi en jade chinois, tandis que les deux cyprès stylisés appartiennent au lexique des arts de l’Islam.

Si les bibliothèques jouent un rôle prépondérant dans la diversification des sources qui intéressent les dessinateurs de bijoux, ceux-ci savent également chercher leur inspiration dans les musées, nombreux dans la capitale parisienne, mais aussi visités lors de déplacements, en France ou à l’étranger. Il faut encore y ajouter certaines collections privées accessibles aux intéressés. Procédant de la même manière que les recueils d’ornements, ces institutions muséales classent et organisent les œuvres pour la présentation aux visiteurs, les rendant assimilables par les artistes. Louis Cartier ou Léon Rouvenat encouragent ainsi leurs créateurs à parcourir les musées pour stimuler leur inventivité et mieux œuvrer pour leur maison respective.

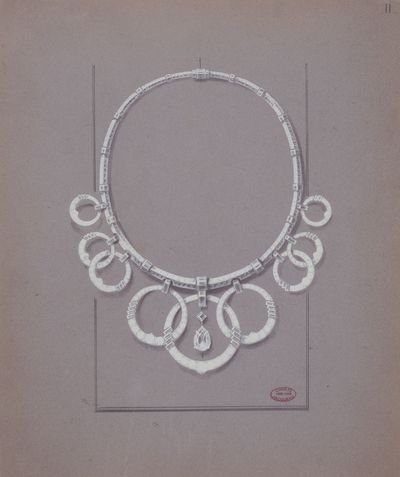

Cet ensemble de projets, remontés sur un support adapté à leur conservation, frappe par sa diversité. La broche vase est agrémentée, sur la panse du récipient renversé, d'une frise grecque de feuilles de lierre tirée de la Grammaire de l'ornement. Ce motif se mêle à d'autres références, toutes travaillées et entrecroisées à la même époque par l'artiste: rose stylisée typique de l'Art déco, apprêts chinois en pierres sculptées, ou encore harmonies colorées inspirées des bijoux indiens.

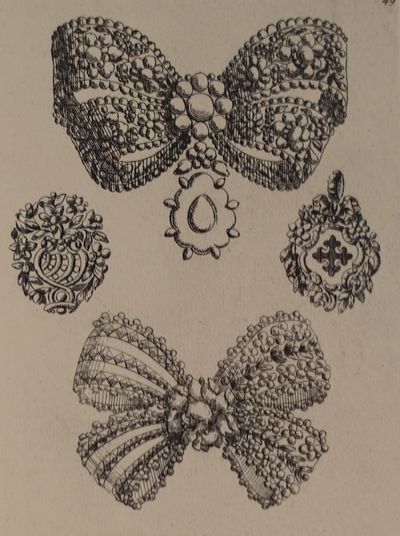

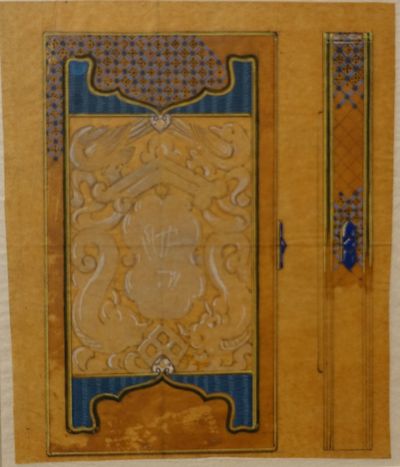

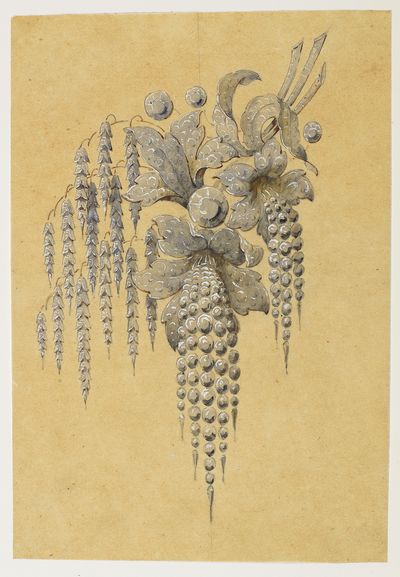

Dès le XVIe siècle, des recueils gravés et imprimés de modèles de bijoux, parfois produits par les orfèvres eux-mêmes, diffusent des formes qui sont ainsi accessibles à d’autres professionnels de la bijouterie-joaillerie. Des pendentifs conçus par Daniel Mignot dans les années 1590, connus de Pierre-Georges Deraisme, aux compilations de créations de Nicolas Joseph Maria et Jean-Henri-Prosper Pouget, publiés tous deux dans les années 1760, ces ouvrages font circuler des modèles dont l’influence perdure. Ces deux derniers exemples figurent en bonne place dans la bibliothèque Cartier, où Charles Jacqueau les consulte à plusieurs reprises. Ils témoignent du goût néo-XVIIIe défendu par cette maison au début du XXe siècle.Comme nombre de praticiens avant eux, Charles Jacqueau et Pierre-Georges Deraisme étudient, copient, décalquent et s’inspirent dans les bibliothèques privées, professionnelles ou ouvertes au public, telles la bibliothèque du musée des Arts décoratifs, la bibliothèque Forney et la Bibliothèque d’art et d’archéologie. Ils y consultent des recueils d’ornements qui leur offrent des modèles, classifiés par types, époques ou régions du monde, afin d’en faciliter l’appropriation par les artistes. D’autres compilations ordonnées d’images, ainsi que des publications spécialisées aux préoccupations parfois éloignées des applications ornementales, sont mises à profit par les dessinateurs qui diversifient leurs sources d’inspiration.

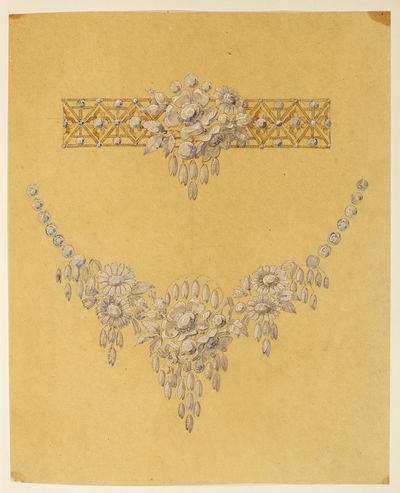

L’expédition militaire et scientifique menée par le général Bonaparte en Égypte de 1798 à 1801, le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822 et, un siècle plus tard, la découverte de la tombe de Toutankhamon nourrissent la fascination, durable, de l’Occident pour l’Égypte antique. Nombreux sont les bijoutiers et joailliers qui exploitent cet engouement dès la première moitié du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, la Maison Cartier prend à son tour part à l’égyptomanie ambiante. Charles Jacqueau alimente ainsi ses projets en multipliant ses approches du répertoire décoratif égyptien, étudiant aussi bien la Grammaire de l’ornement d’Owen Jones que des publications plus spécialisées, comme L’Art égyptien de l’égyptologue Jean Capart.

La Grammaire de l'ornement d'Owen Jones est un indétrônable exemple de ces recueils du XXe siècle qui tentaient de classifier des modèles décoratifs par époques et par aires géographiques. Inexacte à bien des égards, cette publication offre néanmoins aux artistes un catalogue ordonné de motifs dont l'appropriation est aisée. Louis Cartier n'avait lui-même que l'édition in-folio, mais les dessinateurs pouvaient parcourir les immenses planches de l'édition originale à la bibliothèque des Arts décoratifs, par exemple.

2 - DESSINER LES BIJOUX

DESSINER LES BIJOUX

UN ART ET UN MÉTIER SPÉCIFIQUESLes dessins de bijoux sont le plus souvent dus à des artistes spécialisés dans ce domaine. Parfois praticiens en plus d’être dessinateurs, ils sont formés en interne dans les ateliers ou dans des écoles destinées aux futurs artisans. Ces feuilles étant rarement signées, l’identité et la position de leur auteur, interne ou externe à l’atelier, sont souvent difficiles à déterminer.

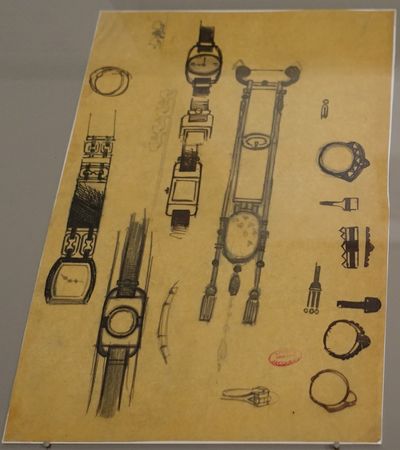

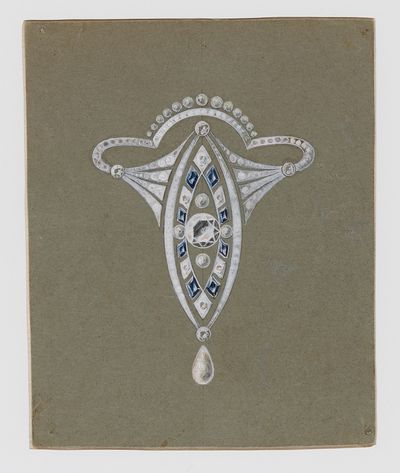

Ces dessins, avant tout fonctionnels, servent à la réalisation d’une pièce. À ce titre, ils répondent à des codes que leur auteur et leurs destinataires connaissent et respectent. Le plus important est sans doute le principe de l’échelle 1. Le bijou est en effet représenté à la taille réelle de sa potentielle exécution, de sorte que quiconque consulte le dessin en saisisse les dimensions exactes. Les dessinateurs et maisons suivent de plus des préférences qui leur sont propres, par exemple dans le choix de couleurs symbolisant l’une ou l’autre pierre. Un dessin de bijou est ainsi à la fois le point de départ d’un projet et le support de référence, passé de main en main dans les ateliers.

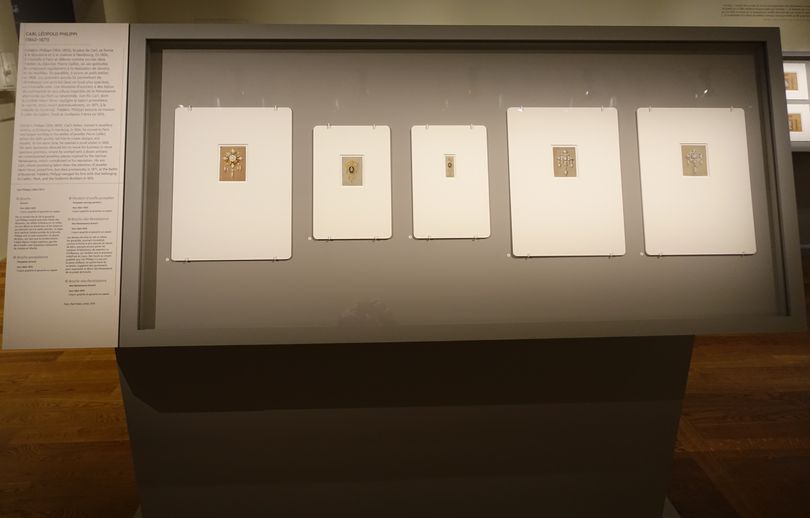

Les dessins de mise au net et même les gouachés, pourtant considérés comme la forme la plus aboutie du dessin de bijou, peuvent encore porter les marques d'hésitations, de repentirs ou d'inflexions, qui révèlent que le processus créatif est en cours. Des tracés au crayon graphite que Carl Philippi n'a pas pris la peine d'effacer, en partie haute de ce dessin, suggèrent des ajustements pour augmenter le décor néo-Renaissance de ce projet de broche.

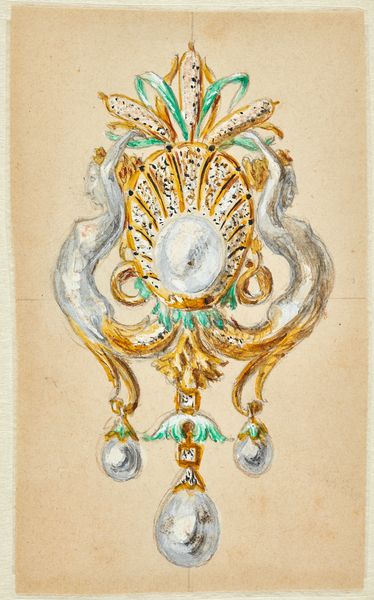

La collection du Petit Palais permet de témoigner de l’ensemble du processus créatif du dessinateur de bijoux, de la première idée rapidement jetée sur le papier à un dessin achevé et mis en couleurs. Rarement conservés – parce qu’ils n’ont pas été retenus ou qu’ils ont été remplacés par des dessins plus aboutis –, les croquis initiaux révèlent les premières étapes de la réflexion de leur auteur. Si l’idée est retenue, ils sont suivis d’une mise au net. Ce nouveau dessin, rigoureux et précis, prend en compte les contraintes des matériaux du futur bijou, le placement des pierres ou l’articulation de la monture, afin de servir de guide pour la fabrication de l’objet. Il peut encore être suivi d’une ultime étape, le gouaché. Compréhensible pour les praticiens des ateliers, mais aussi pour les clients moins informés, ce dessin volontiers séduisant offre une image fidèle du futur bijou, consciencieusement figuré et coloré.

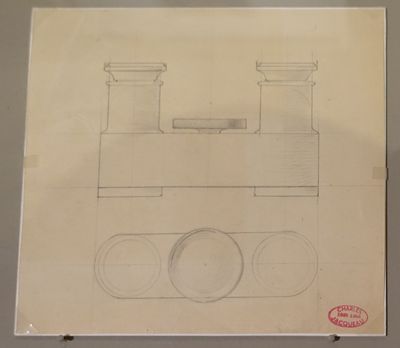

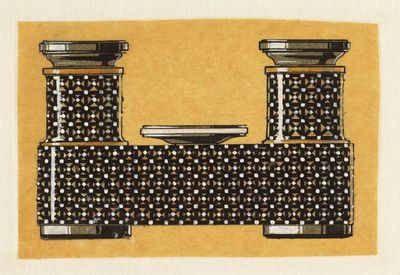

Bijoux multifonctionnels, les broches pinces peuvent être portées seules, mais elles sont également pensées pour être fixées sur des bracelets. Une succession de dessins autour de ce type de pièce montre les tâtonnements du dessinateur. Charles Jacqueau définit d'abord le principe d'une symétrie centrale et les masses qui constituent la broche. Ces premiers dessins, effectués au crayon graphite ou au crayon de couleur, peuvent être assez grossiers. La taille des pierres est toutefois déjà esquissée ici.

Charles Jacqueau s'approprie la forme des jumelles de théâtre grâce à un dessin très simple. L'objet, appréhendé sous deux angles, y est réduit à son profil, tracé de manière à respecter ses dimensions. Il est dépourvu de tout décor. Dans un second temps, le dessinateur habille cette silhouette à l'encre et à la gouache: la mise en couleurs propose différents motifs. Puisqu'elle est régulière, la trame de ce décor en émail n'est travaillée que sur une moitié des jumelles.

Entourée d'enroulements végétaux stylisés, une allégorie de l'architecture occupe le centre de ce projet de manche de peigne. Pierre-Georges Deraisme la représente sous les traits d'une femme nue, debout, tenant d'une main une feuille de papier et de l'autre un compas appuyé sur un chapiteau corinthien. Son crayon graphite n'étant pas assez fin pour restituer les détails des feuilles d'acanthe de cet élément, Deraisme en dessine un agrandissement dans l'angle supérieur droit de la page.

Les dessinateurs de bijoux, contraints par le peu de matériaux et de techniques à leur disposition, savent tirer parti des spécificités des supports. Les papiers colorés mettent ainsi en valeur les gouachés, notamment dans le cas de projets qui font la part belle aux diamants. Les papiers translucides se prêtent bien, quant à eux, à l’évocation de la lumière qui traverse les pierres et les émaux. Ces feuilles, que l’on peut travailler au recto aussi bien qu’au verso, permettent de restituer l’illusion d’un objet en volume en jouant de la transparence et de la superposition de couches graphiques. Le recto est alors souvent dévolu à la représentation des éléments les plus saillants des bijoux, ainsi que des reflets lumineux à leur surface.

Frédéric Philippi (1814-1892), le père de Carl, se forme à la bijouterie et à la ciselure à Hambourg. En 1836, il s'installe à Paris et débute comme ouvrier dans l’atelier du bijoutier Pierre Caillot, où ses aptitudes le conduisent rapidement à la réalisation de dessins et de modèles. En parallèle, il ouvre un petit atelier, en 1838. Ses premiers succès lui permettent de déménager son activité dans un local plus spacieux, où il travaille avec une douzaine d'ouvriers à des bijoux de commande et des pièces inspirées de la Renaissance allemande qui font sa renommée. Son fils Carl, dont le joaillier Henri Vever souligne le talent prometteur, le rejoint, mais meurt prématurément, en 1871, à la bataille de Buzenval. Frédéric Philippi associe sa maison à celle de Caillot, Peck et Guillemin Frères en 1876.

Par un travail très fin de la gouache, Carl Philippi traduit avec brio l'éclat des diamants, les reflets lumineux sur le métal, sur son décor en émail noir, et les irisations qui donnent vie à la perle centrale. Un léger lavis restitue l'ombre portée de la broche. Philippi suit ici une convention du dessin de bijou, qui veut que la lumière éclaire l'objet depuis l'angle supérieur gauche de la feuille. Une impression saisissante de volume en résulte.

Léon Rouvenat (1809-1874) entre en 1827 dans l’atelier du bijoutier Hugues Calmette, beau-frère de Charles Christofle. Rouvenat dirige l’activité joaillière de cette affaire familiale à partir de 1849, puis fonde sa propre maison, en 1851. Récompensé lors des expositions universelles suivantes, il connaît un grand succès pendant le Second Empire, attirant une clientèle prestigieuse avec des bijoux historicistes ou naturalistes. Il est à la tête d’une véritable manufacture joaillière qui réunit en un même lieu dessinateurs, batteurs d’or, lapidaires ou encore orfèvres, ainsi que des salons pour recevoir les clients. Son gendre Charles Lourdel lui succède en 1874, puis Félix Desprès prend la relève en 1883. La Maison Rouvenat-Desprès disparaît peu avant la Première Guerre mondiale et est recréée en 2022.

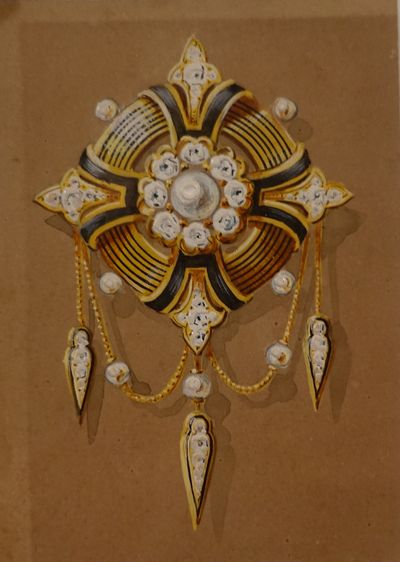

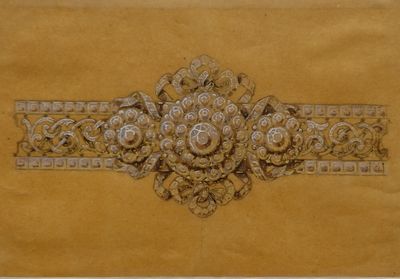

Ce dessin représente la moitié d'une parure composée d’un bracelet, d’un collier, d’un diadème et d’une broche. Des motifs de fleurs et de feuilles, repris pour chacun de ces bijoux, donnent une unité à l’ensemble. Le traitement de ces éléments végétaux traduit une observation fine du modèle et une volonté de réalisme, qui passe également par l’intention d’insuffler la vie à cette parure: le mince trait qui représente les tiges chargées de pluies de clochettes laisse deviner un montage sur trembleuses, qui les feront frémir au moindre mouvement grâce à un système de ressort.Pierre-Georges Deraisme se forme à la ciselure auprès de l’orfèvre Eugène Michaut. Également dessinateur et modeleur, il vend ses projets de bijoux à différentes maisons et travaille comme ciseleur pour René Lalique à partir de 1890. Il obtient pour cette collaboration une médaille d’or à l’Exposition universelle de 1900. En 1908, Deraisme s’associe à Georges Uldry pour ouvrir une boutique au 7, rue Royale,

Avant l’ouverture de sa propre boutique en 1908, Deraisme dessine et ciselle pour le compte d’autres ateliers de fabrication et maisons. La versatilité des styles qu’il aborde sur une courte période est révélatrice de ce travail de sous-traitance. Afin de répondre au goût de tous, il est capable d’imaginer des bijoux néo-Renaissance, néo-gothiques, de s’imprégner de l’esprit rocaille ou Art nouveau, de proposer des pièces néo-XVIIIe ou «égyptomaniaques», telle cette broche scarabée.

Doué pour le dessin, René Lalique entre en apprentissage en 1876 dans la Maison Aucoc, où il se forme aux techniques de la bijouterie. Il s’installe comme dessinateur indépendant en 1882, œuvrant pour Cartier, Fouquet, Vever ou encore Boucheron. À partir du Salon des artistes français de 1895, il expose à son nom. Promoteur de l’Art nouveau, il réinterprète la faune, la flore et la figure féminine, et met

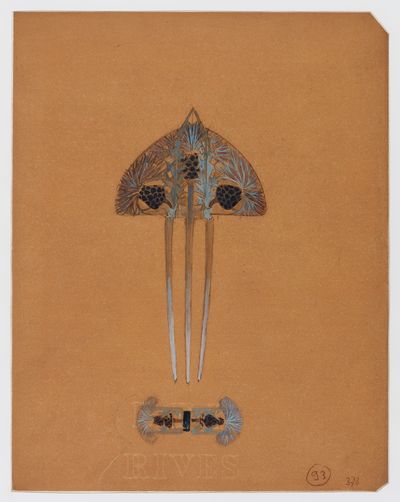

Avec un pinceau sec et chargé d'une gouache très dense, le dessinateur restitue la texture des élytres de ces insectes. À l'inverse, il pose une gouache plus diluée pour évoquer l'aspect marbré de l'écaille dans laquelle le corps du peigne doit être taillé.

Elève dans la section métal à l’École Boulle de 1906 à 1910, Raymond Subes se forme à la ciselure et au dessin. Il entame également, sans les terminer, des études à l’École des arts décoratifs. Blessé au début de la Première Guerre mondiale et démobilisé, il intègre l’atelier personnel de ferronnerie d’art créé par Émile Robert et apprend à forger.

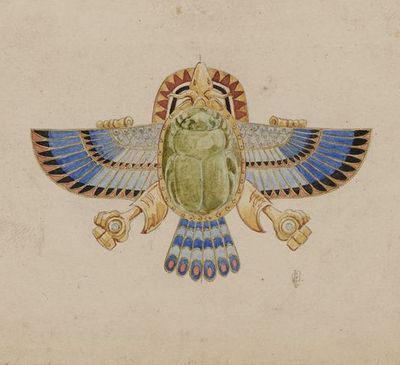

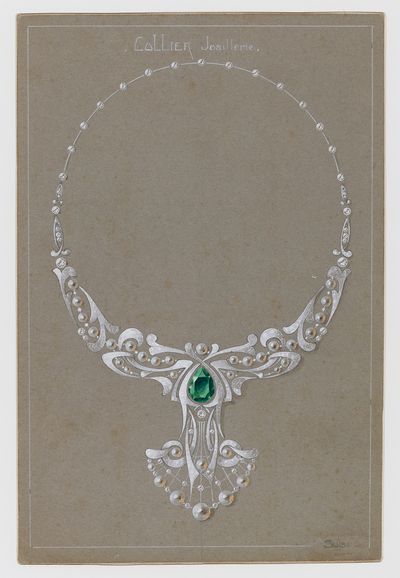

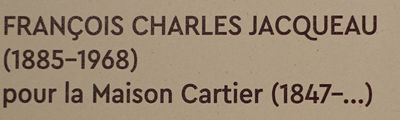

Raymond Subes utilise pour ce projet un papier coloré dont la teinte grise met en valeur l’éclat du collier. Les tonalités retenues et la technique de l’auteur laissent deviner une possible réalisation en platine, diamants, perles et émeraude. Subes travaille spécifiquement le rendu des perles, animées de chatoiements chauds, et de l’émeraude, centrale, qui attire l’attention. Reflets, ombres, effets de brillance et de transparence confèrent à ce dessin une présence et un volume particuliers.

La Maison Boucheron est fondée en 1858 par Frédéric Boucheron, formé chez le bijoutier Jules Chaise. Il ouvre son propre atelier en 1866, afin de maîtriser la réalisation de pièces conçues pour l’Exposition universelle de 1867. Récompensé lors des expositions internationales, il sait aussi mettre en valeur les collaborateurs dont il s’entoure.

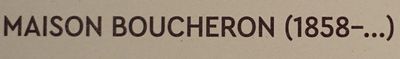

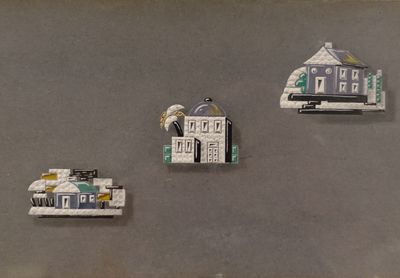

Derrière les papillons et les guirlandes de fleurs en métal repercé qui forment le couvercle de ce projet de boîte, un subtil dégradé et un jeu de zébrures évoquent le matériau réfléchissant qui en constitue le fond. Une fois ouvert, ce type de nécessaire dévoile en effet deux volets doublés de miroirs. D’autres dessins, tels que celui pour un nécessaire antilopes, portent une inscription restituant cette précision. L’artiste a trouvé ici une solution graphique pour transcrire cette indication.

Le motif du papillon est récurrent en bijouterie-joaillerie. La Maison Boucheron réinterprète après-guerre cet insecte - déjà étudié durant la seconde moitié du XIXe siècle par son fondateur, Frédéric Boucheron -, dans ses boîtes à décor qui deviennent de véritables best-sellers. Ce projet de nécessaire en est un exemple fastueux: des papillons en émaux colorés ou en diamants sont délicatement posés sur une trame fleurie. Le dessinateur restitue le relief de cet objet en rehaussant de blanc les cabochons de rubis et de saphir et en ombrant légèrement, au crayon graphite, les corps et les ailes des insectes.

Au centre de la deuxième section du parcours, quatre vitrines présentent une sélection de gouachés issus de tous les ensembles qui constituent le fonds du Petit Palais. Ce dessin de bijou achevé, à la fois document technique et séduisante feuille colorée, révèle par son nom l’importance d’un matériau : la gouache.

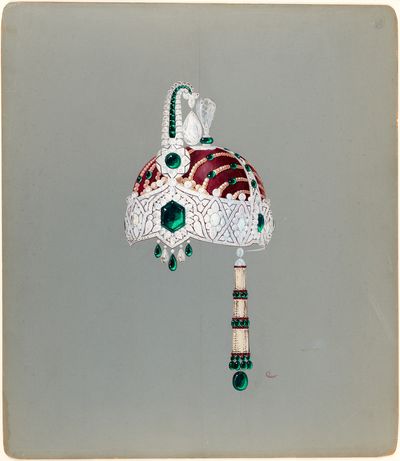

Cette feuille réunissant trois projets de broches illustrent l'un des usages de la gouache blanche, privilégiée pour représenter les diamants, par les dessinateurs de bijoux. Là où certains montrent les arêtes des pierres et les éclats de lumière sur leurs facettes, d'autres utilisent une forme de gouache très épaisse et disposent sur le support de simples gouttes très chargées. Celles-ci, en séchant, laissent des empâtements de matière. Ces reliefs transcrivent de manière très littérale le volume des pierres et rapprochent le dessin de l'objet fini.Cette vidéo, filmée dans les salles de classe de la Haute École de joaillerie, propose une immersion dans le processus du dessin de bijoux, et plus spécifiquement dans la technique du gouaché. Cette dernière est en effet toujours enseignée et largement pratiquée dans les studios de création des maisons de bijouterie-joaillerie. Les gestes des enseignants et des élèves d’aujourd’hui laissent deviner ceux des auteurs des gouachés présentés dans cette exposition.

Après des études à l’École professionnelle artistique Bernard Palissy puis à l’École des arts décoratifs, dont il est diplômé en 1906, Charles Jacqueau travaille comme dessinateur chez des bronziers parisiens.

En n’employant qu’un papier gris, de la gouache blanche et du crayon graphite, Charles Jacqueau parvient à produire un spectaculaire gouaché qui restitue merveilleusement bien un projet de collier en platine et diamants. Le fond coloré fait ressortir l’éclat lumineux des pierres, tandis que le crayon graphite, à peine estompé, reproduit l’ombre projetée du bijou. Celui-ci semble ainsi se détacher de son support, anticipant la pièce réalisée.Le dessin de bijou accompagne la conception et, le cas échéant, la fabrication de la pièce. Les circonstances de sa création dépendent de ses destinataires. S’il est avant tout un dessin technique transmis aux ateliers, il peut aussi être un support de validation, que ce soit par la direction artistique d’une maison, dans le cas d’une création pour le stock, par la clientèle, dans le cas d’une commande, ou encore par un jury, dans le cas d’un concours.

Certains diamants qui ornent cette coiffe impressionnante présentent un aspect grisé. Ils étaient pourtant bien blancs à l'origine. Il s'agit d'une altération courante de la gouache blanche: en s'oxydant, elle vire au brun orangé ou au gris-noir. Le code couleur de la représentation des pierres est crucial pour les dessins de bijoux, une telle dégradation peut donc en affecter radicalement la lecture, notamment dans le cas de projets qui font la part belle aux diamants et au platine.

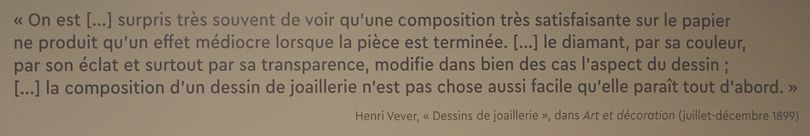

Dans les années 1920, Cartier répond à plusieurs demandes de maharadjahs qui souhaitent faire remonter les pierres de leurs anciens bijoux. Ce gouaché de Charles Jacqueau correspond à une commande non identifiée et qui n’a pas abouti. Le dessinateur formule deux propositions pour un somptueux ornement de tête, l’un présenté de trois-quarts et l’autre de profil. Le nombre et la grosseur des diamants et des émeraudes, à l’échelle 1, donnent la mesure de l’importance de ce projet.

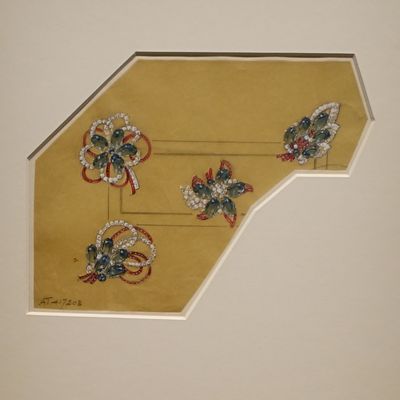

Au lieu de présenter ses idées alternatives sur des feuilles différentes, Charles Jacqueau les rapproche ici sur la même silhouette d'étui à cigarettes. Ce dernier, divisé en quatre, offre autant de variantes de trames décoratives en émail. Le motif étudié en haut, à droite, est appliqué à un étui à cigarettes exécuté en 1912 et exposé ci-dessous. Cette réalisation est elle-même une variante de cette proposition: le décor ne se cantonne pas à l'encadrement de la boîte, mais la recouvre entièrement.

Fondée en 1864, la Chambre syndicale de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie s'engage pour la formation des nouvelles générations et ouvre dès 1867 une école de dessin et de modelage. Un nouvel immeuble est construit au 58 de la rue du Louvre, afin d'accueillir l'organisation professionnelle et l'école dans les mêmes locaux. À l'occasion de la pose de sa première pierre, le 9 juillet 1914, une truelle honorifique est réalisée à la suite d'un concours de dessins ouvert aux élèves de l'école. Ce projet de Raymond Subes l'emporte.

La confrontation du dessin lauréat et de l'objet, conçu grâce à la collaboration de spécialistes de l'orfèvrerie, de la sculpture de l'ivoire, de la ciselure et de l'émail, révèle divers aménagements du projet initial. La taille et les proportions de la truelle ont été modifiées, par exemple, et le décor, simplifié, ne figure plus les putti ciselant, étudiant ou tenant divers objets d'orfèvrerie.

3 - BIJOU DESSINÉ, BIJOU RÉALISÉ

Le dessin de bijou est le document de référence pour les corps de métiers qui contribuent tour à tour à la création de la pièce, véritable œuvre collective. Outre les dessinateurs, celle-ci ne nécessite en effet parfois pas moins d’une dizaine de spécialistes différents pour voir le jour : modeleurs, graveurs, ciseleurs, reperceurs, émailleurs, joaillier, sertisseurs, enfileurs ou encore polisseurs.

Les allers-retours entre le dessinateur et les ateliers n’en restent pas moins possibles. Le projet est en effet susceptible d’évoluer en fonction par exemple de contraintes techniques, d’amendements portant sur le choix de pierres ou de matières, ou de déclinaisons en plusieurs bijoux si un même motif rencontre un certain succès.

Le fonds de dessins de bijoux et de photographies de la Maison Fouquet a été donné en plusieurs fois au musée des Arts décoratifs, par Alphonse, Georges puis Jean Fouquet. Parmi les nombreux documents qui y sont rassemblés figurent les dessins de Desrosiers. Ceux-ci ont été contrecollés sur des feuilles de papier bleu, elles-mêmes montées sur onglets, et réunis dans les albums de dessins constitués par Georges Fouquet pour documenter sa propre production au sein de cette maison familiale.

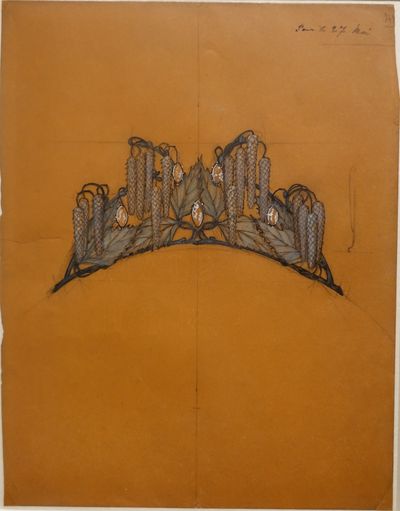

Dans l'exposition, une succession de feuilles montre trois étapes du travail du dessinateur. Avec la première, Eugène Grasset formule plusieurs propositions de composition. Ensuite, il passe à la mise au net de l’idée retenue: le peigne est représenté à l’échelle 1, et sa structure est rendue symétrique à l’aide d’une règle et d’un compas. Enfin, le gouaché suggère le choix des matériaux – ici de l’or, de l’émail et de l’écaille – grâce à la mise en couleurs, et donne l’illusion du volume avec des rehauts clairs.

Les yeux clos, le visage et le haut du corps tendus hors des flots, une naïade occupe le centre de ce peigne à l’esthétique symboliste et Art nouveau. Sa crinière ondoyante se mêle aux ondulations des vagues, répondant à la chevelure que devait coiffer ce bijou de tête. Conformément au gouaché, auquel ce bijou est très fidèle, de petites bulles d’or se détachent du fond en écaille ou en émail bleu pour évoquer l’écume. Un or gris a toutefois été préféré à un or jaune pour la réalisation.

CHARLES DESROSIERS (1865-1927)

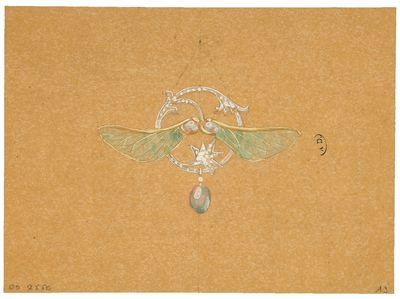

Fondée en 1860 par Alphonse Fouquet, la Maison Fouquet connaît un grand succès dans les années 1870-1880 avec des bijoux d’inspiration antique et Renaissance. Georges Fouquet succède à son père en 1895 et prend le tournant de l’Art nouveau, donnant un nouvel essor à l’entreprise. Il entame une collaboration féconde avec le dessinateur indépendant Charles Desrosiers, ancien élève de Luc-Olivier Merson et d’Eugène Grasset.

Charles Desrosiers, ancien élève d’Eugène Grasset, a conçu deux variantes de pendentif à motif de graines de sycomore. Ce gouaché est très enlevé, voire sommaire, et pourtant très évocateur: quelques traits de pinceau font émerger diamants, perles et émaux translucides. Le projet du bijou, dont le Petit Palais conserve la réalisation, est pensé pour pouvoir également être porté en broche. Le pendentif montre de petits ajustements par rapport au dessin de Desrosiers: les graines en perles sont finalement des péridots, et la pendeloque gagne en caractère avec le choix de cette perle baroque.

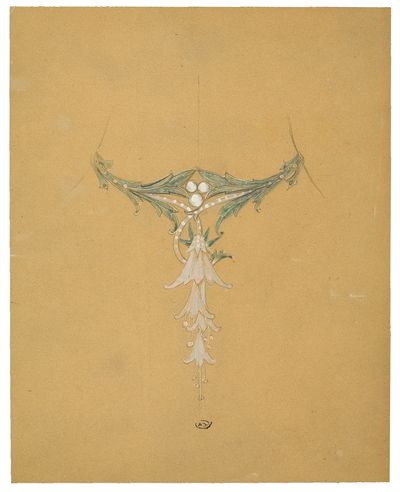

Georges Fouquet agit comme un chef d’atelier et collabore avec plusieurs artistes indépendants qui lui fournissent des dessins. À partir de 1898, Charles Desrosiers réinterprète pour lui une nature imprégnée par l’esprit Art nouveau. Le mouvement organique de ce collier composé d’éléments végétaux stylisés s’achève sur une cascade de cloches de fuchsia. Des enroulements souples sont repris jusque dans le détail du fermoir, très élaboré, qui n’apparaît pas sur le dessin de Desrosiers.

Ce gouaché de René Lalique correspond en tout point à l'objet final. Le dessinateur montre une fois encore sa capacité à évoquer les matériaux souhaités, choisis pour la réalisation. S'il affine le rendu de la pierre centrale et des fleurs en verre, il se contente toutefois de représenter les diamants qui bordent ce bijou par des liserés de gouache blanche. C'est le joaillier qui, lors de la mise en pierre, ajuste le nombre et la taille des gemmes conformément à l'espace défini par le dessin.

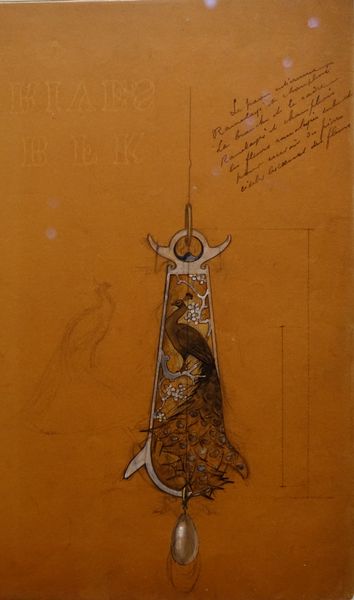

René Lalique écrit ici: «Le paon entièrement ramolayé et champlevé, la branche et le cadre ramolayés et champlevés, les fleurs ramolayées seulement pour recevoir des pierres, ciseler les cœurs des fleurs.» Ces instructions de mise en œuvre rappellent que le bijou est le fruit du-travail de plusieurs corps de métiers. Elles guident les praticiens et clarifient les intentions du dessinateur. Celui-ci demande du ramolayé, une technique: de gravure du métal dont le pendentif ci-dessous, bien que variant du dessin par ses couleurs, offre un bel exemple.

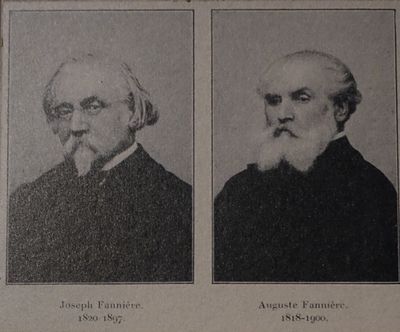

François-Auguste (1818-1900) et François-Joseph-Louis (1820-1897) Fannière apprennent la ciselure auprès de leur oncle, l’orfèvre Jacques-Henri Fauconnier. Auguste est de plus admis à l’École des beaux-arts. Dessinateur et sculpteur, il conçoit les modèles, tandis que Joseph supervise l’exécution des pièces et en réalise lui-même la ciselure. Ils travaillent d’abord pour les plus grands orfèvres de leur temps, comme Christofle et Froment-Meurice, puis pour leur propre compte. Surtout réputée pour sa production d’orfèvrerie, la Maison Fannière Frères propose également des bijoux, privilégiant le style néo-Renaissance, alors en vogue. À la mort d’Auguste, en 1900, le fils de Joseph poursuit l’activité de la maison, reprise ensuite par Fernand Poisson.

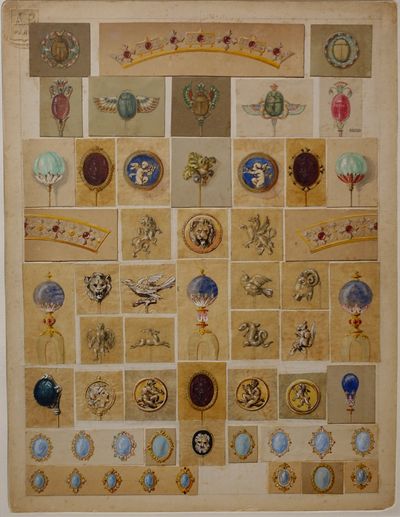

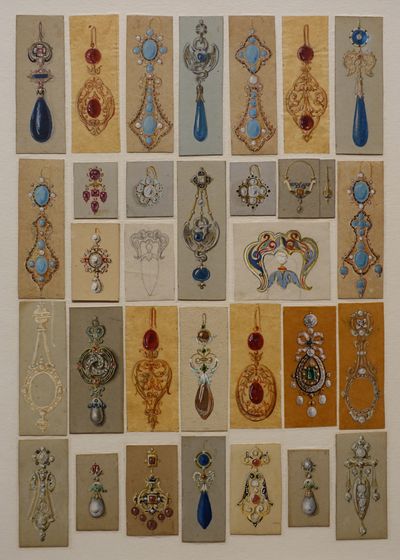

Ces projets réunis avec soin montrent la prédilection de la Maison Fannière Frères pour le style néo-Renaissance, mais aussi une capacité à s'adapter à d'autres goûts, comme en témoignent sept d'entre eux en forme de scarabées égyptiens. Par ailleurs, les styles et les techniques graphiques semblent signaler plusieurs mains. Ayant eux-mêmes d'abord œuvré comme sous-traitants, les deux frères ont pu faire appel à des dessinateurs extérieurs pour des projets éloignés de leur spécialité de ciselure, par exemple.

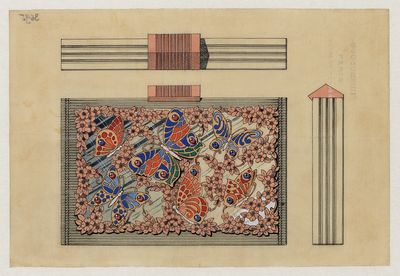

Ce nécessaire offre une variante du décor de papillons et d’oiseaux qui orne nombre de boîtes de la Maison Boucheron. Les caractéristiques techniques de ces productions sont reprises: une plaque en or repercé, parsemée de quelques cabochons colorés, placée sur un fond composé de deux volets de miroirs. Le nécessaire est ici accompagné d’un sac, accessoire indispensable des toilettes de soirée, spécialement conçu pour l’accueillir. L’ensemble assume pleinement sa vocation d’élément de parure et sa fonction ornementale.

4 - SECONDE VIE

SECONDE VIE,

LA LONGÉVITÉ DU DESSIN DE BIJOUAujourd’hui, les dessins de bijoux sont mieux conservés, que ce soit dans les maisons qui ont vu leur naissance ou bien au sein de collections publiques ou privées. Une telle revalorisation tient au fait que ces feuilles revêtent de nouveaux usages une fois les pièces fabriquées. Dans le prolongement de leur finalité première, elles peuvent resservir de support de création et donner jour à des copies conformes ou des variantes d’inspiration plus lointaine. Partagées avec une clientèle à la manière d’un répertoire visuel de modèles possibles, elles se font aussi outils de communication. Les dessins préparatoires et les dessins rétrospectifs, actant l’aspect définitif d’une pièce réalisée, témoignent de la production de créateurs et de maisons pour certaines disparues. Plus pérennes que les bijoux, qui sont dispersés, démembrés ou détruits, ils sont investis d’une valeur historique, patrimoniale, voire juridique. Enfin, devenus objets de collection, considérés comme des œuvres d’art à part entière, ces dessins méritent d’être appréciés pour eux-mêmes.

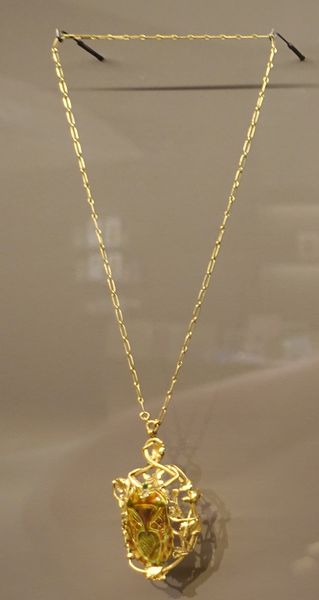

Ce pendentif en platine, diamants, cristal gravé et émeraudes, créé par Cartier en 1921 pour répondre à une commande, est un bon exemple de bijou dont la création s'appuie amplement sur des dessins et des pièces antérieures. À la demande de la clientèle, il reprend en effet le vocabulaire stylistique et les spécificités de mise en œuvre de conceptions précédentes, réalisées ou non, telles que les dessins de pendentifs de Charles Jacqueau.

- À droite : Cartier Paris (1847-...). Pendentif aux têtes de faunes, 1912. Platine, diamants, saphirs, perles fines, cristal de roche gravé. Collection Cartier.

Les dessins peuvent contribuer à la résurrection d'un nom de maison: Rouvenat en constitue un exemple frappant. Ce fleuron disparu de la haute joaillerie du Second Empire, dont peu de pièces authentifiées sont conservées, trouve en effet un deuxième avatar en 2022. Les créations de la nouvelle Maison Rouvenat s'inspirent, en les épurant, des dessins les plus géométriques du XIXe siècle. Rien n'aurait été possible sans les feuilles rachetées sur le marché ou accessibles dans les collections publiques. Ces dessins, témoins d'une entreprise éteinte, redeviennent alors aussi outil de création, source de recommencement.

5 - LA COLLECTION DE BIJOUX DU PETIT PALAIS

Dès son ouverture au public à la fin de l’année 1902, le Petit Palais conserve un ensemble de bijoux qui s’étoffe progressivement. Il réunit notamment quelques pièces Renaissance de la collection des frères Dutuit, léguée à la Ville de Paris en 1902, ainsi que des créations Art nouveau, données en 1916 par le collectionneur Jacques Zoubaloff, achetées pour le musée en 1937 au bijoutier Georges Fouquet, ou encore transférées en 1979 au Petit Palais par le Palais Galliera, alors devenu musée de la Mode et du Costume. Une politique d’acquisition activement menée pendant les années 2000 a contribué à renforcer cette collection.

Une sélection de bijoux issus de cet ensemble, pour l’heure rarement exposés au sein du musée, est présentée en fin de parcours. Prolongeant l’exposition Dessins de bijoux, elle propose un aperçu de la richesse de ce fonds et invite à poursuivre la visite dans le parcours permanent des collections. Quelques précieuses parures y sont en effet montrées en vitrine, ou représentées portées, dans de séduisants portraits.

La Renaissance compte parmi les sources d'inspiration chères à Lucien Falize, qui réalise dans ce style des bijoux à l'allure symétrique et aux proportions harmonieuses. Ce pendentif en forme de losange est orné en son centre d'une tourmaline rose encadrée d'un réseau de lignes géométriques et d'enroulements en «C» bordés d'émail blanc. Cinq diamants et une perle poire viennent enrichir cette composition finement rythmée.

Thérèse Stern (1859-1935) devient par son mariage l'épouse de Louis Singer, banquier et maire de la commune de Neufmoutiers-en-Brie. Le couple possède le château du Chemin, situé sur la commune, ainsi que l'hôtel Singer dans le 16e arrondissement de Paris. Sa tenue sobre, d'un noir de jais, met en valeur la blancheur de sa peau, ainsi que la magnifique broche de corsage qu'elle arbore sur son décolleté.

Née Pauline Desouches (1836-1908), l'épouse de Georges Erhler pose ici dans une tenue rouge cramoisi rehaussée de dentelles blanches. Ce portrait, réalisé par Léon Bonnat, l'un des portraitistes les plus renommés de l'époque, représente une figure de la haute bourgeoisie parée de magnifiques bijoux au luxe discret. Pauline Erhler était en effet l'épouse de l'un des fabricants de voitures à cheval parmi les plus renommés de l'époque.

À l’instar de l’art japonais et de la botanique, le goût néo-médiéval représente l’une des passions de Lucien Falize. Ce bracelet se compose de quatorze panneaux, dont la forme rappelle les lancettes des cathédrales gothiques, décorés de turquoises reparties en losange autour d’un quatre-feuilles. Un compartiment plus large, enrichi d’un rang de diamants qui entoure la turquoise centrale, est destiné à accueillir le fermoir. Ce bijou évoque de manière originale le style gothique flamboyant.

Le décor de ce bracelet articulé s'inspire d'une série de bustes ciselés par Lorenzo Ghiberti entre 1400 et 1424 sur l'encadrement des portes du baptistère de Florence. Six têtes fondues en argent et sculptées en haut-relief se détachent sur un fond d'émail vert dans des médaillons ovales à décor de fleurons, reliés par des torsades. Le style néo-Renaissance en orfèvrerie et joaillerie est très à la mode en France à partir des années 1840, et Jules Wiese compte parmi ses représentants majeurs.

Les créations de Dabault s'inscrivent dans le mouvement Art nouveau, proposant des thèmes originaux souvent inspirés de la mythologie ou de l'Orient, comme le motif de ce bijou réalisé dans le goût égyptien. Son décor présente un personnage dont le masque de pharaon est sculpté en relief. Son corps est orné de hiéroglyphes encadrés de deux ibis affrontés tenant entre leurs pattes un scarabée. Le pendentif comporte une inscription gravée mentionnant son destinataire, à savoir la femme de Dabault.

Les bijoux de Husson ont tous la particularité d'avoir été fondus. Ce grand orfèvre Art nouveau se plaît à représenter des insectes saisis dans leur environnement, posés sur une feuille de trèfle ou un enroulement de lierre. C'est le cas des deux pendentifs présentés (nota: un seul reproduit ici), créés pour Sarah Bernhardt, où une mouche en émail vert et un scarabée en émail brun-vert figurent sur les feuillages ornant les montures en or. Le choix d'utiliser comme motifs décoratifs pour des bijoux des créatures insignifiantes, voire répugnantes, trouve probablement sa référence dans l'art japonais.

Ce collier de style néo-Renaissance en or jaune agrémenté de petites perles fines retient en son centre un pendentif à profil de jeune femme dans des entourages de rinceaux, fleurs de lys et monogrammes avec les lettres H et D, qui sont les initiales du roi Henri II et de sa maîtresse Diane de Poitiers. Le décor en émail peint du médaillon est réalisé par Claudius Popelin, qui trouve dans cette technique le moyen d’exprimer son érudition et sa passion pour la Renaissance.

Surnommée «fille du vent» par Pline, l’anémone est une fleur qui s’ouvre au moindre souffle et sème ses graines au gré du vent. Ses pétales légers et ses feuilles découpées sont savamment rendus ici par Lalique, fin observateur de la nature, qui adopte des matériaux transparents ou translucides pour évoquer la fragilité de la fleur. Ce pendentif exceptionnel a été acheté directement à Lalique par le consul des Pays-Bas en Russie à l’occasion d’une exposition à Saint-Pétersbourg en 1903.

Le thème d'un combat de coqs évoqué ici montre le goût de Lalique pour le monde animalier et sa fascination pour l'iconographie naturaliste japonaise. Les têtes affrontées de deux coqs phœnix à l'attitude fière sont gravées sur la nacre, dont les irisations suggèrent le majestueux plumage. Lalique fait preuve d'inventivité en s'adaptant avec talent à son matériau: l'huître avec sa perle est montée sur une plaque en or, dont le revers gravé représente une réplique exacte du devant de la broche.

Réalisés à l'aide du procédé de la fonte à cire perdue, ces deux bijoux magnifient les lignes souples du corps féminin, dont la chevelure en volutes est un symbole de séduction et de désir.

Jules Debut, dessinateur de grand talent, auprès de Frédéric Boucheron pendant presque vingt ans, s'associe avec Léon Coulon en 1879. Assisté de son confrère, il réalise cette broche - qui peut également servir d'épingle à cheveux - en forme de fleur de pissenlit, d'un naturalisme marqué. Ce bijou s'inspire sans doute de l'art japonais, qui introduit au XIXe siècle une nouvelle déclinaison du naturalisme fondée sur l'observation minutieuse de tous les aspects, même les plus fugitifs, du monde végétal.

Qualifié par Frédéric Boucheron «d'ouvrier modèle», Octave Loeuillard a fait de la nature sa principale source d'inspiration. Son dessin réalisé sur le vif saisit la beauté éphémère de l'univers végétal, comme le montre cette fronde de fougère entièrement sertie de diamants. Sa monture articulée dite «en trembleuse» produit des vibrations qui participent au rendu naturaliste du bijou, ainsi que des effets de scintillement admirables.