|

RAPHAËL À CHANTILLY

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°500 du 1er avril 2020 |

|---|

Dans un admirable état de conservation, les trois tableaux du musée permettent d'illustrer des moments charnières de la carrière de l'artiste, depuis ses débuts à Urbino et en Ombrie jusqu'à ses années romaines.

Ces chefs-d'œuvres furent acquis par Henri d'Orléans, duc d'Aumale (1822-1897), grand amateur des créations de l'artiste italien. Mais si le duc pensait posséder deux tableaux du maître, en réalité, il en avait trois...

(En effet, La Madone de Lorette, l’une des œuvres les plus fameuses de Raphaël, dont il existe quelque 120 copies, était considérée comme une copie au XIXe siècle. Mais, à l’occasion d’une restauration effectuée entre 1976 et 1979, on a découvert sur celui-ci le numéro 133, celui d’un inventaire réalisé en 1693. Ce que le duc d’Aumale prenait pour une copie était donc l’original !)

Chantilly, musée Condé. Photo RMN Grand-Palais. Domaine de Chantilly / Frank Raux.

1 - La genèse du génie

2 - Dans le cœur en fusion de la Renaissance : Raphaël à Florence

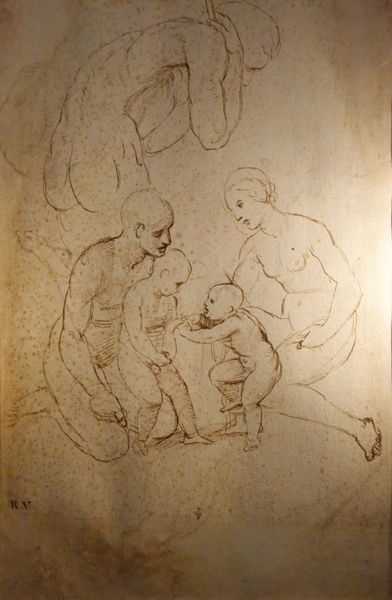

Ce dessin renvoie directement à la Sainte Famille Canigiani conservée à Munich (vers 1506-1507) qui présente toutes les caractéristiques des Madones raphaélesques de la période florentine avec, toutefois, une nouvelle énergie et une approche plus dynamique et réaliste. Quelques rigidités et maladresses trahissent une feuille tracée d’après un original perdu.

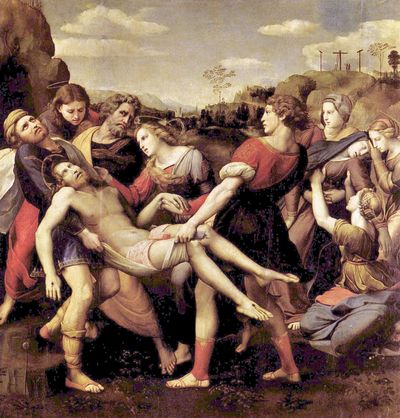

Agenouillée et implorant le Ciel, une femme émerge du tracé rapide de quelques traits de plume et d’une intersection de figures quasiment géométriques. La rapidité d’exécution et l’économie de moyens ici déployées s’allient à une grande habileté dans les raccourcis et dans l’expression convaincante du pathos. La feuille est vraisemblablement préparatoire à la figure de Joseph d’Arimathie dans la Déposition du Retable Baglioni (Rome, Galleria Borghese, vers 1505-1507).

3 - Au faîte de la gloire : Raphaël et la Rome des papes

La Chambre dite de l’Incendie du Bourg au Vatican fut ornée d’une fresque sur le thème du Couronnement de Charlemagne (présentant les traits du roi de France François Ier) par Léon III (semblable au pape Léon X, le commanditaire de ce décor). Au premier plan à gauche se trouve le porteur d’une table précieuse. Il regarde le spectateur et l’entraîne, par son corps ployant vers la droite sous le poids de sa charge, vers le cœur de l’action. Sa monumentalité, sa précision anatomique, les raccourcis employés et le traitement de la lumière attestent du talent sans pareil du Raphaël dessinateur.

Cette feuille issue du groupe du « carnet rose » offre une série de variations sur le thème de la Vierge à l’Enfant. À la manière de Léonard de Vinci, Raphaël aimait à faire jaillir ses idées directement sur le papier, en traçant des esquisses parfois les unes sur les autres. On trouve ici des esquisses pour la Madone Aldobrandini (Londres, National Gallery), pour la Vierge au palmier (Édimbourg, National Gallery of Scotland) et pour la Madone Sixtine de Dresde (le petit saint Jean accoudé sur une sorte de parapet en préfigure les angelots). Enfin, l’enfant couché dans le coin supérieur droit, sans doute le dernier tracé, est bien celui de la Madone de Lorette du musée Condé.

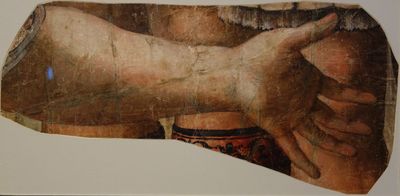

Commandées en 1515 par le pape Léon X, les tapisseries des Actes des Apôtres furent tissées à Bruxelles. Raphaël en conçut les dessins préparatoires, puis les cartons à grandeur entre l'été 1515 et la fin 1516 avec l'aide de ses assistants (Gianfrancesco Penni, Giovanni da Udine, peut-être le jeune Giulio Romano et Perino del Vaga); ils sont conservés au Victoria and Albert Museum de Londres. Ces trois fragments pour l'épisode de La remise des clés à saint Pierre ont quant à eux été exécutés à Bruxelles; ils sont issus du carton de travail, ou intermédiaire, tiré du carton de Raphaël et adapté au travail des lissiers.

4 - Le premier des raphaélesques : Giulio Romano à Mantoue

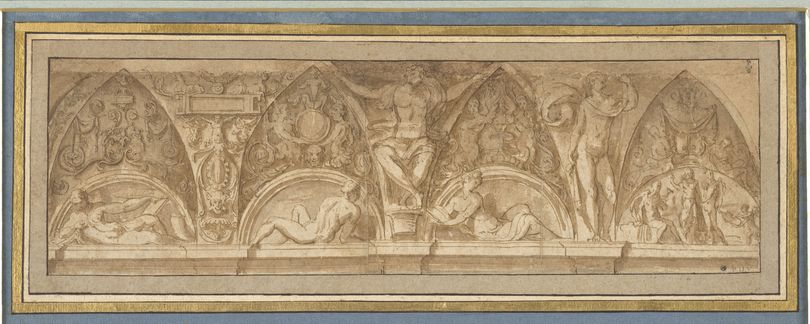

Plume, encre brune, lavis blanc, rehauts de blanc. Chantilly, musée Condé.

5 - De Gênes à Rome : L'école de Raphaël

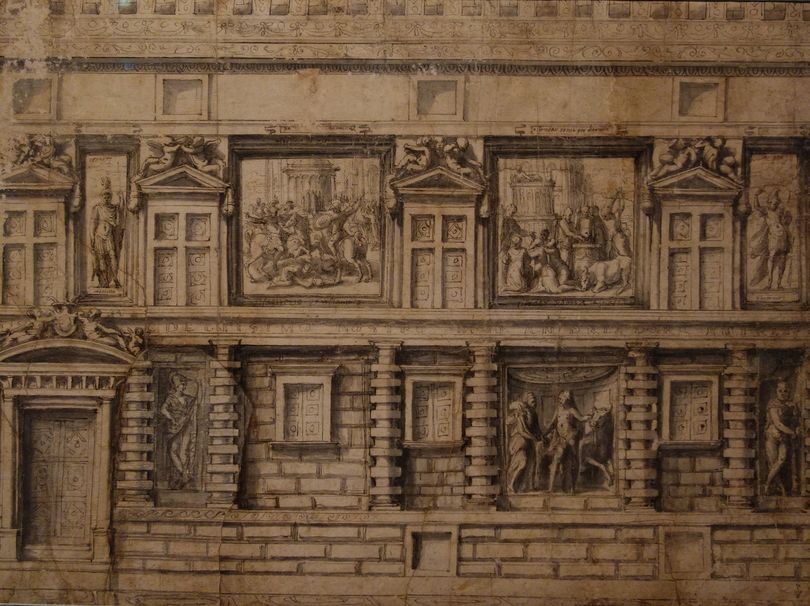

Polidoro da Caravaggio se spécialisa quant à lui dans la peinture des façades de palais romains et dans l'étude des paysages. Après le sac, il se réfugia à Naples puis à Messine. Tout comme Raphaël, ses élèves les plus doués s'illustrèrent aussi bien dans les domaines de la peinture et de l'architecture.

Projet de décor avec quatre lunettes. Chantilly, musée Condé. Photo RMN Grand-Palais. Domaine de Chantilly / Thierry Ollivier.

Plume et encre brune, lavis brun. Chantilly, musée Condé.

Plume et encre noire, lavis gris. Chantilly, musée Condé.

Plume et encre noire, lavis gris. Chantilly, musée Condé.

Plume et encre brune, lavis gris, rehauts de blanc. Chantilly, musée Condé.

.jpg)