|

ALBRECHT ALTDORFER

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°513 du 9 décembre 2020 |

|---|

ALBRECHT ALTDORFER.

MAÎTRE DE LA RENAISSANCE ALLEMANDEPeintre, dessinateur et graveur actif à Ratisbonne, Albrecht Altdorfer (vers 1480-1538) fut l’un des artistes majeurs du XVIe siècle allemand.

Comme l’écrivit Joachim von Sandrart, son premier critique, l’art d’Altdorfer se caractérise par « une invention pleine d’esprit et une extrême singularité » (Teutsche Academie, 1675). Altdorfer était à la fois très original et parfaitement informé, grâce à l’estampe, de la création artistique de ses contemporains allemands et italiens dont il s’inspira. Artiste cultivé, proche des cercles humanistes, il travailla pour les plus grands souverains de son temps, tels que l’empereur ou le duc de Bavière. Avide de nouveautés, il œuvra dans les techniques les plus variées et fut pionner dans de nombreux genres, influençant après sa mort toute une génération d’artistes.

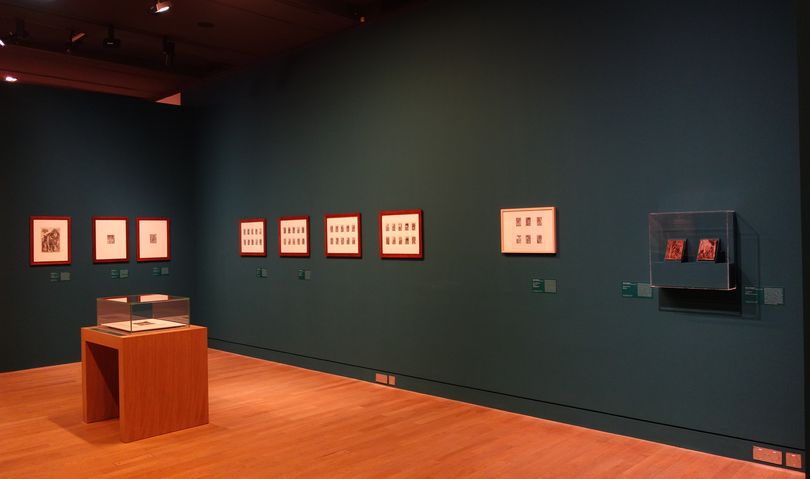

Moins connu aujourd’hui que Dürer ou Cranach, longtemps cantonné au rôle de chef de file d'un "style du Danube" jugé expressif et "fantastique", il mérite d’être redécouvert pour lui-même, selon une approche monographique qui mette en évidence la spécificité de son art et le replace dans le contexte de la Renaissance germanique. Organisée en étroite collaboration avec l’Albertina à Vienne, cette exposition présente pour la première fois au public français toute la richesse et la diversité de son œuvre.

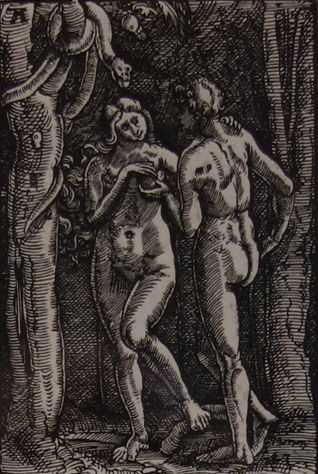

Les jeunes années d'Altdorfer : un style en formation

Huile sur bois (tilleul). Monogrammée et datée. Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Gemaldegalerie.

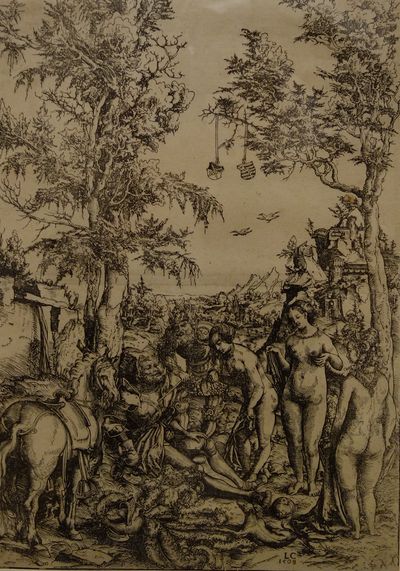

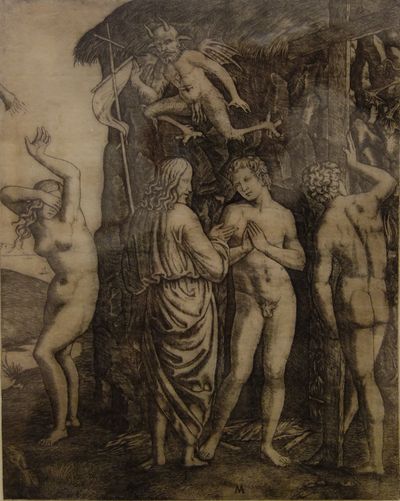

un style en formation Les premières œuvres datées d’Altdorfer laissent entrevoir un style personnel déjà abouti, dont l’inspiration puise dans de nombreux modèles d’artistes allemands ou italiens ayant vécu de son vivant ou une génération avant lui. Grâce aux estampes qui circulaient abondamment, Altdorfer s’est nourri de nouvelles formules artistiques ou iconographiques mises au point par Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Jacopo de’ Barbari, Andrea Mantegna ou Marcantonio Raimondi. Toutefois, il ne s’agit nullement pour Altdorfer de copier servilement une composition à succès. Travaillant selon le concept de l’aemulatio chère aux humanistes comme Erasme, il concevait ces citations, parfois directes, souvent masquées, comme un moyen d’affûter son style et de trouver son identité au sein d’une communauté artistique. Ainsi, le rendu de la figure humaine selon des proportions harmonieuses n’intéresse pas Altdorfer, contrairement à Dürer ou à ses modèles italiens. Cet écart stylistique manifeste peut-être le souci de démarquer son art des normes classiques de la Renaissance italienne. L’art d’Altdorfer se fait également écho de thématiques érudites, et témoigne du fait que l’artiste connaissait les débats philosophiques et théologiques de l’époque grâce à la fréquentation de cercles humanistes à Ratisbonne.

Les dessins préparés sur papier d'Altdorfer

Si la technique du dessin sur papier préparé, dit aussi dessin en clair-obscur, est bien connue au Nord des Alpes depuis le dernier tiers du XVe siècle, elle a été pratiquée par Altdorfer avec une intensité et une originalité qui le démarquent particulièrement des autres dessinateurs allemands.De 1506 à 1518, Altdorfer a exécuté plus d’une cinquantaine de dessins selon cette esthétique, consistant pour l’artiste à travailler à l’encre noire et à la gouache sur un papier sur lequel était appliqué un fond de couleur apposé au pinceau. Cet ensemble constitue pour Altdorfer un véritable laboratoire graphique, où l’artiste traite de tous les sujets, profanes ou religieux. Il dispose les ombres et les lumières de manière expressive et non réaliste : la gouache blanche souligne des accents dramatiques, tel un drapé qui s’envole ou les volutes de fumée qui tourbillonnent.

Comme ceux de ses contemporains, les dessins en clair-obscur d’Altdorfer étaient recherchés et alimentaient un marché de connaisseurs, qui voyaient dans ces feuilles des petits tableaux d’une grande virtuosité. Ils pouvaient donner lieu à des exercices ou des copies dans l’atelier ou en dehors, contribuant ainsi à la renommée de l’artiste.

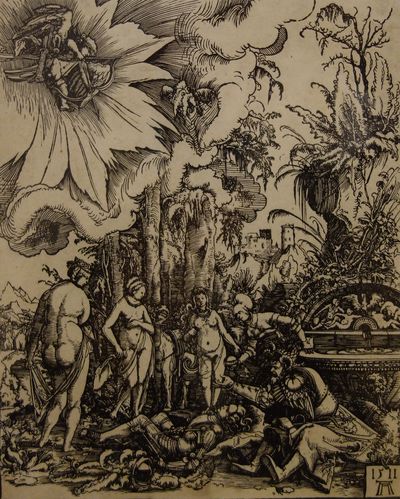

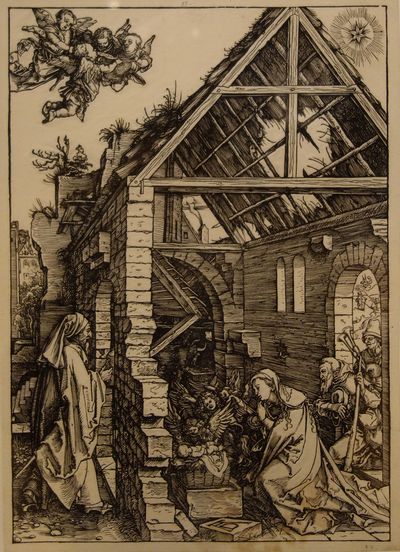

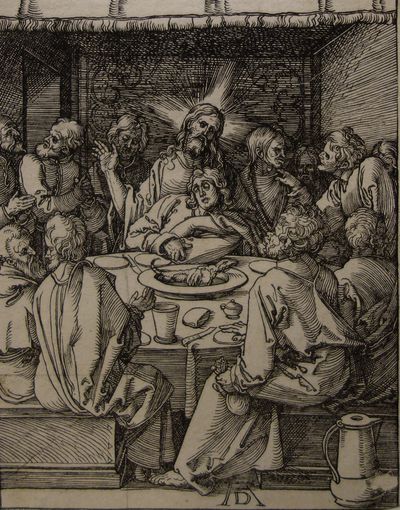

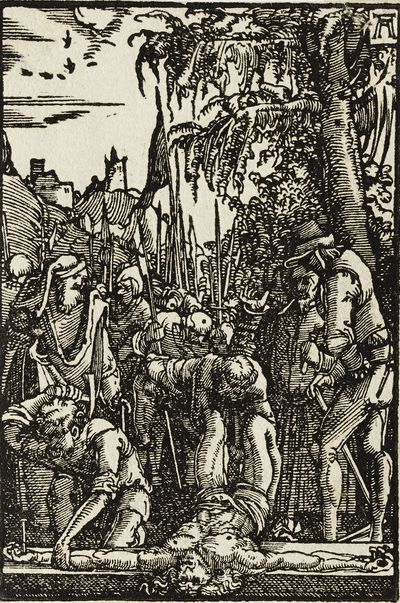

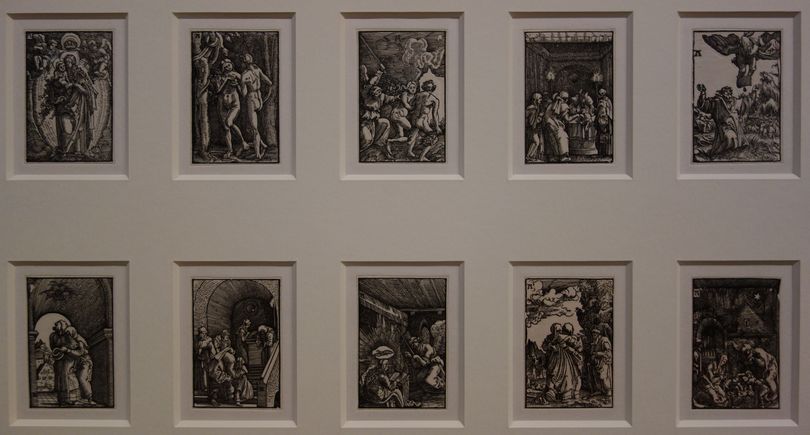

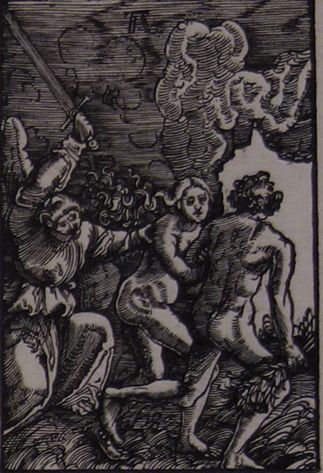

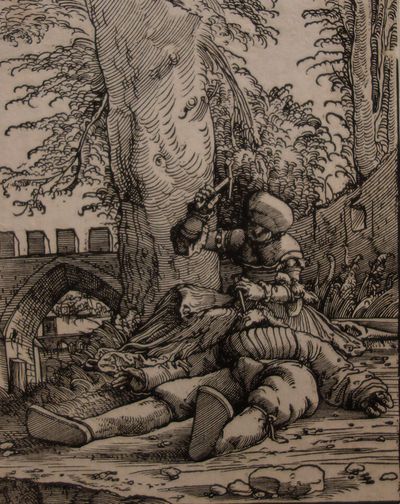

Les bois gravés et leur réception

À partir de 1511 et pendant une décennie seulement, Altdorfer explore la technique de la gravure sur bois. Sans doute a-t-il souhaité se confronter aux œuvres de Dürer, qui édite ou réédite cette année-là la Petite et la Grande Passion, la Vie de la Vierge et l’Apocalypse. Il se distingue de son aîné par son approche novatrice de l’iconographie traditionnelle, ainsi que par des éclairages contrastés et des constructions spatiales insolites qui intègrent le spectateur dans l’espace de la narration. Il joue sur le format de ses estampes, de la grande Résurrection de 1512 jusqu’aux quarante petits bois de la Chute et Rédemption de l’humanité, dont le tour de force technique et virtuose reste une exception dans l’histoire de la gravure allemande de la Renaissance. Si les estampes autonomes ne furent que peu reprises par ses contemporains, la suite rencontra dès 1514 une fortune artistique considérable aussi bien dans l’enluminure et la sculpture que dans la peinture et la gravure, et ce de la Pologne à la France en passant par le Tyrol et la Bavière actuels.

Monogrammés. Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, collection Edmond de Rothschild.

Un nouveau langage narratif

Les gravures sur bois des années 1512 et 1513 ont permis à Altdorfer d’expérimenter de nouvelles solutions formelles qu’il décline ensuite jusqu’à la fin de la décennie, en particulier pour les deux grands cycles peints auquel il travaille alors - le retable de saint Sébastien et le cycle la légende de saint Florian. Altdorfer met au point un nouveau langage narratif, dont l’intensité dramatique est soutenue par des couleurs éclatantes et de puissants contrastes lumineux. Dans ses œuvres sur papier comme dans ses tableaux, le maître multiplie les emprunts aux estampes d’après Mantegna, dont il devait posséder des tirages dans son atelier. Certaines figures, comme le groupe autour de la Vierge évanouie de la Descente de croix, reviennent comme un leitmotiv dans ses œuvres, religieuses ou profanes. Au-delà de ces citations libres, c’est une véritable rhétorique spatiale qu’il retient de l’exemple mantegnesque. Les nombreux raccourcis, les cadrages audacieux et les points de vue inhabituels visent à dynamiser les compositions et à impliquer davantage le spectateur dans la scène représentée pour une plus grande participation émotionnelle et affective.

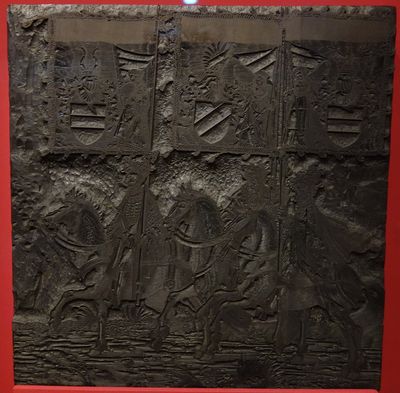

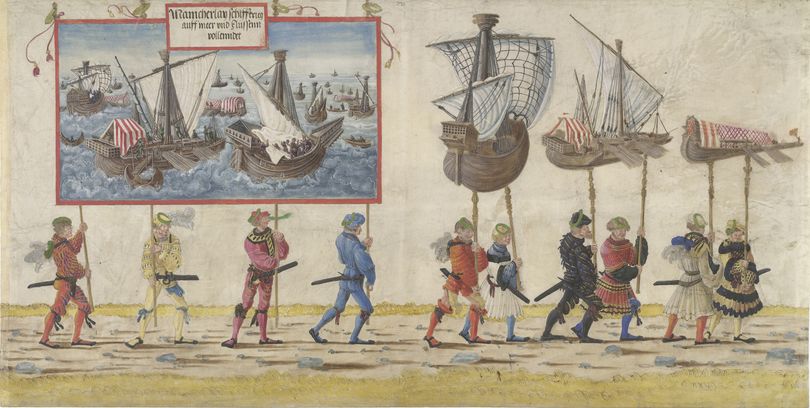

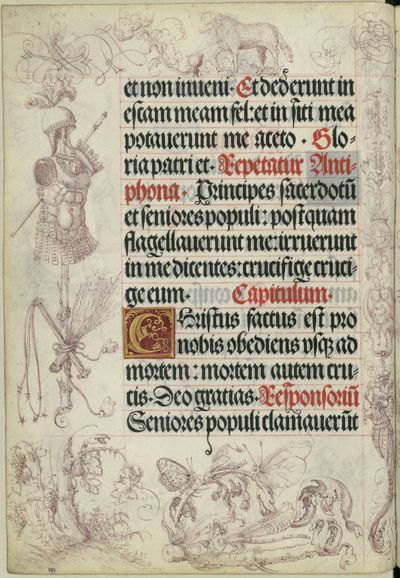

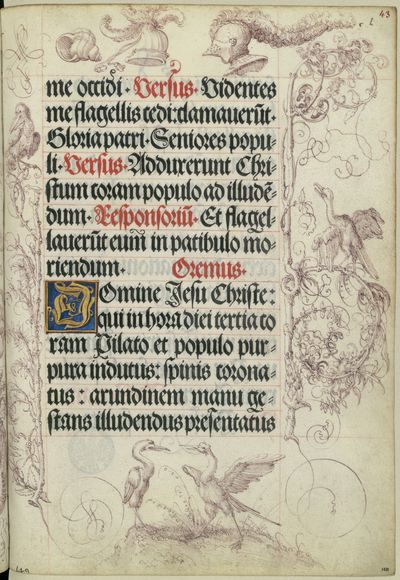

Les commandes de Maximilien

Maximilien Ier passa commande de publications richement illustrées qui devaient servir à prouver le caractère illustre et très ancien de la lignée des Habsbourg, et qui le présentaient comme l’incarnation d’un héros chevaleresque et d’un humaniste. Comme nul autre avant lui, il a saisi l’intérêt et les potentialités de la technique de la gravure sur bois pour assurer une large diffusion de sa memoria. Les contenus des ouvrages et des « monuments de papier », dictés par l’empereur, étaient mis en forme par un cercle restreint d’historiographes et d’érudits, tandis que la création des illustrations incombait à des équipes d’artistes. Albrecht Altdorfer fut vraisemblablement le premier maître de renom à contribuer à ce travail de mémoire, avec les scènes de l’Historia (vers 1508) puis avec la série exceptionnelle des miniatures du Cortège triomphal (vers 1512-1515). Dans les années 1515-1517, de concert avec Albrecht Dürer et Hans Burgkmair, il fut l’un des principaux acteurs de ces vastes entreprises artistiques que furent le Livre de prières, le Cortège triomphal et l’Arc de triomphe. Son style s’infléchit alors vers une clarté spatiale accrue et une plus grande plasticité des figures.

Vienne, Albertina. © Vienne, The Albertina Museum.

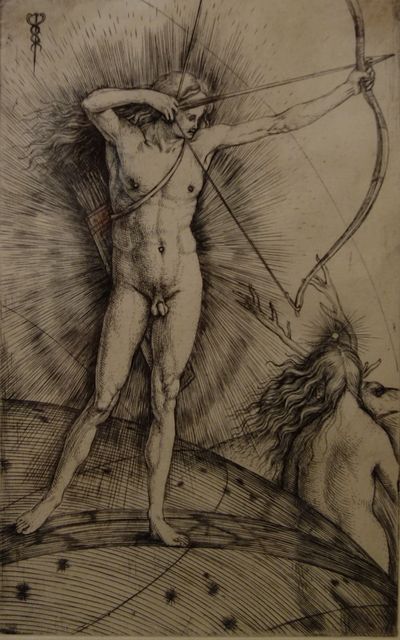

Gravures d'ornement et d'orfèvrerie

Altdorfer n’appartenait pas à une famille d’orfèvre comme Schongauer ou Dürer, mais il possédait une belle collection de hanaps et de gobelets précieux. Dans les années 1520, il grave au burin, dans un travail délicat et minutieux, des motifs ornementaux ou des sujets mythologiques qui réinterprètent des estampes italiennes en manière de nielle. Ces gravures étaient sans doute destinées aux orfèvres, tout comme les vingt-trois eaux-fortes de vases d’apparat, qui pouvaient aussi rejoindre des collections d’estampes et servir de sources d’inspiration pour des commandes d’objets de prestige. Altdorfer s’empare des dernières évolutions de l’orfèvrerie, emprunte des motifs au vocabulaire italien (feuilles d’acanthe, sirènes, mascarons) et allemand (brins de muguet, grenades) et propose de nouveaux objets de son invention. Les effets de clair-obscur visent à souligner les formes renflées des gobelets, aiguières et présentoirs et à traduire le chatoiement de l’argent et de l’argent doré. Même si elles ne se présentent pas comme des modèles immédiatement transposables, les créations d’Altdorfer ont séduit des orfèvres de Nuremberg comme Ludwig Krug.A gauche : Nuremberg, cercle de Ludwig Krug (vers 1488-1490 – 1532). Gobelet couvert sur pied, après 1541. Argent fondu, repoussé, ciselé et majoritairement doré. Ecouen, Musée national de la Renaissance.

A droite : Nuremberg. Gobelet couvert sommé d’un porteur d’écusson, avant 1540 ? Argent doré. Munich, Bayerisches Nationalmuseum.

Paris, BnF (en haut à gauche) - Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, collection Edmond de Rothschild (toutes les autres).

Le paysage

Altdorfer est un pionnier du paysage autonome : pour la première fois dans l’art occidental, il met sur le marché des tableaux, des aquarelles et des gravures où le paysage n’est plus le décor d’un récit biblique ou mythologique mais le sujet unique de l’œuvre. Il ne s’agit pas de vues topographiques – à une probable exception près – mais de paysages savamment composés, bien souvent dominés par la silhouette d’un épicéa aux branches tombantes couvertes de lichen. Au même moment, dans la ville voisine de Passau, Wolf Huber dessine également des paysages autonomes, à l’aquarelle et surtout à la plume et à l’encre noire, une abondante production qu’Altdorfer semble avoir cherché à concurrencer en gravant à l’eau-forte sa série de neuf paysages. Cette dernière rencontra un succès considérable auprès des artistes de la jeune génération, dont certains reprirent des compositions entières, comme Narziss Renner, tandis que d’autres en adoptèrent la technique et le style, à l’instar de son frère Erhard Altdorfer, de Sebald Beham, de Augustin Hirchsvogel et de Hans Lautensack.

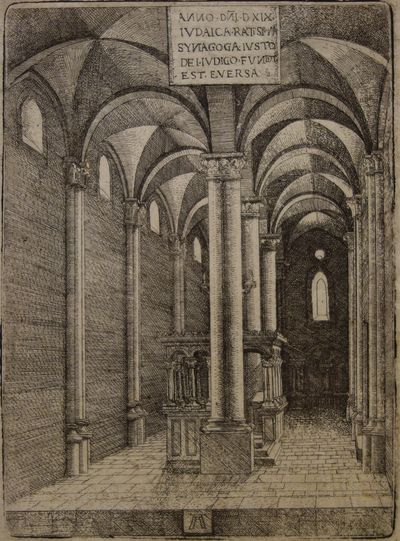

L'architecture

Avec Wolf Huber, actif à Passau, Altdorfer joue un rôle novateur dans le développement du dessin d’architecture autonome. Tous deux portent le titre d’architecte à partir de 1529, une charge essentiellement administrative. Ce sont leurs œuvres graphiques et leurs peintures qui permettent d’appréhender avec le plus de pertinence les liens qu’ils entretiennent avec l’architecture. Ils s’appuient sur des modèles italiens, au premier rang desquels la grande Gravure Prevedari, dont certains éléments reviennent comme des leitmotiv dans leurs compositions (oculi zénithaux, rose, coquille, caissons à rosettes). Huber les associe volontiers à des architectures gothiques du sud de l’Allemagne, tout en portant attention à la construction rigoureuse de l’espace ; Altdorfer combine plus souvent des formes romanes, gothiques et Renaissance et utilise la perspective de biais et les effets contrastés du lavis pour insuffler du dynamisme à ses compositions.Altdorfer se fait aussi l’observateur attentif de vestiges antiques et de la synagogue de Ratisbonne. Ses deux estampes, qui rendent avec objectivité l’édifice, ne laissent pas d’interroger sur ses intentions car, en tant que membre du Conseil extérieur de la ville, il participa à la décision de la destruction de ce lieu de culte.

La période tardive

À partir des années 1520, les nombreuses fonctions officielles remplies par Altdorfer semblent ralentir son activité artistique, si l’on en juge par le nombre d’œuvres qui nous sont parvenues.Le maître abandonne la production de dessins autonomes destinés au marché pour se consacrer désormais essentiellement à la peinture. Les seules feuilles conservées de cette période tardive sont préparatoires à deux prestigieuses commandes, la Susanne au bain peinte pour la cour de Bavière et la peinture murale des bains du palais épiscopal de Ratisbonne. Outre les tableaux dévotionnels, Altdorfer explore de nouveaux genres picturaux, tels que le portrait, la scène de genre ou l’allégorie, dans un style apaisé et une facture plus lisse.

Dans le domaine de l’estampe, l’artiste délaisse les sujets religieux gravés sur bois pour des séries gravées à l’eau-forte (modèles d’orfèvrerie) et des petits burins destinés à des collectionneurs cultivés qui en apprécient la virtuosité miniaturiste. Il privilégie désormais les nus érotiques ou bien les exempla virtutis (exemples de vertu) des héros de l’Antiquité et de l’Ancien testament, rejoignant ainsi les thèmes traités pour ses commanditaires de haut rang.

Le décor des bains du palais épiscopal de Ratisbonne

Au milieu des années 1530, Altdorfer peint le plus ambitieux décor de bains privés qui nous soit parvenu au nord des Alpes. Commandé par le puissant administrateur de l’évêché de Ratisbonne, le comte Johannes III, il est malheureusement en grande partie détruit. Ne subsistent que vingt-deux fragments de peinture murale, conservés à

Ratisbonne et à Budapest, lesquels proviennent majoritairement de la paroi dont la composition nous est connue grâce au dessin des Offices exposé ici.L’espace de la pièce s’ouvre de manière illusionniste vers de somptueuses salles dont l’architecture est empruntée à divers modèles de la Renaissance italienne. Les bains publics dépeints ici sont quelque peu licencieux, avec des hommes et des femmes se baignant ensemble, nus ou presque, dans de grands bacs de bronze, tandis que des couples accoudés à la balustrade les observent. La présence du fou qui descend l’escalier de gauche met en garde le spectateur contre les dangers du voyeurisme et de la luxure qui en est la conséquence.

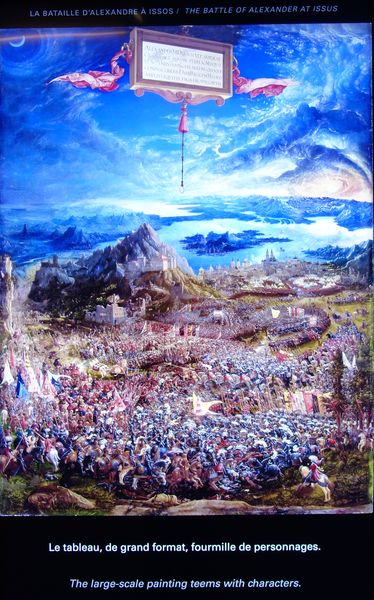

La bataille d'Alexandre

En 1528, Altdorfer refuse la charge de Cammerer (bourgmestre) de Ratisbonne car il s’est engagé à exécuter une « œuvre particulière » pour le duc de Bavière Guillaume IV. Il s’agit sans doute de la Bataille d’Alexandre, son tableau aujourd’hui le plus célèbre, monogrammé et daté 1529. Il retrace la bataille d’Issos (près de l’actuelle Iskenderun, en Turquie), en 333 avant Jésus-Christ, qui mena à la victoire d’Alexandre le Grand sur le roi de Perse Darius III. La perspective à vol d’oiseau offre une vue plongeante sur une scène grandiose aux détails foisonnants, aux milliers de personnages qui s’affrontent en vagues successives dans un paysage cosmique où la lune et le soleil témoignent de la durée de l’affrontement. Dans les lointains s’étendent les territoires de la Méditerranée orientale, du golfe persique au golfe de Syrte, jusqu’à la ligne incurvée de l’horizon. Altdorfer montre le point culminant du combat tumultueux des armées, celui où Darius se retourne, vaincu, vers son vainqueur harnaché d’or, Alexandre. Au-delà du récit historique, l’événement peut être interprété comme la victoire de l’archiduc Ferdinand d’Autriche contre les troupes ottomanes qui assiégèrent Vienne en 1529.

.jpg)

.jpg)