| |

|

Si vous ne visualisez pas correctement cette newsletter ou si vous voulez accéder directement aux articles, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

Vous serez alors redirigé sur le site de Spectacles Sélection ou vous retrouverez toutes nos newsletters.

Si vous n'êtes pas déjà abonnés à cette newsletter, vous pouvez demander à la recevoir gratuitement en cliquant sur le lien suivant :

www.spectacles-selection.com/abonnements

|

|

|

|

|

Lettre n° 580

du 25 octobre 2023 |

|

Nos sélections de la quinzaine |

|

| |

|

|

|

|

|

|

THÉÂTRE

|

|

| |

Photo Fabienne Rappeneau

|

|

LE REPAS DES FAUVES d’après l’œuvre de Vahé Katha. Adaptation et mise en scène Julien Sibre. Avec Thierry Frémont, Olivier Bouana, Jochen Hägele, Cyril Aubin ou Sébastien Desjours, Julien Sibre ou Benjamin Egner, Stéphanie Caillol, Alexis Victor ou Jérémy Prevost, Barbara Tissier ou Stéphanie Hédin.

Paris 1942. La capitale occupée n’empêche pas Victor Pelissier, libraire, et sa femme Sophie, de recevoir leurs meilleurs amis à dîner à l’occasion de l’anniversaire de celle-ci.

Restée veuve avec un fils, Françoise arrive avec Pierre, un ami qui a perdu la vue durant la Première Guerre Mondiale et de Vincent, prof de philo au lycée Janson-de-Sailly, bientôt suivi de Jean-Paul, le toubib. Ils attendent André, toujours en retard et ils ignorent si Max se joindra à eux. Ils sont ravis de se retrouver même si la réflexion de Jean-Paul : « La guerre est finie, le Maréchal a signé l’armistice » ne remporte pas l’adhésion de tous. Visiblement d’opinions différentes, ils sont bien décidés à ne pas aborder les sujets politiques.

André surgit enfin, fier d’apporter des vivres et produits de toutes sortes. L’industriel a vendu autrefois de l’acier outre Manche avant de se tourner de l’autre côté du Rhin. Les convives n’en croient pas leurs yeux. Comment rivaliser avec Fleur de rocaille de chez Caron lorsque l’on a eu tant de mal à dénicher comme cadeau une ou deux paires de bas ? André est également en possession d’une caméra. Tant pis pour Max. Il s’empresse d’immortaliser ce moment de convivialité.

Ils sont en pleine euphorie lorsque deux coups de feu provenant de la rue interrompt leur joyeux brouhaha. S’ensuivent une cavalcade de bruits de bottes dans la cage d’escalier, l’arrivée tonitruante du commandant Kaubach et l’annonce des représailles: deux officiers assassinés se soldent par vingt otages qui seront exécutés sur le champ. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo Fabienne Rappeneau

|

|

UN LÉGER DOUTE de Stéphane De Groodt. Mise en scène Jérémie Lippmann. Avec Éric Elmosnino, Bérangère McNeese, Constance Dollé, Stéphane De Groodt.

La représentation vient de s’achever. Stéphane, Constance, Éric et Bérangère saluent le public. Le rideau tombe sous les applaudissements, puis se relève sur le plateau vide. Casque à la main, Stéphane réapparaît à la recherche de ses clés, bientôt suivi de Constance, affairée à dresser la table pour le dîner que Marie, son personnage, a organisé. Elle presse Stéphane de répondre à sa première réplique avant l’arrivée « d’Anne et d’Alain », personnages d’Éric et de Bérangère. Stupeur de Stéphane ! Il a laissé Jacques, son personnage, au vestiaire et refuse tout net de remettre le couvert ! Constance insiste. Éric et Bérangère surviennent alors. Après une certaine confusion et quelques hésitations, ils acceptent de revêtir les personnages d’Alain et d’Anne pour le dîner. Personnes et personnages se confondent mais Stéphane fait de la résistance. Il finit par leur déclarer qu’il est mort ! Tout le monde sait que le présent n’existe pas et que dans le futur, on est mort ! Cette déclaration plongeant ses partenaires dans la plus grande perplexité, il a recours à une image : « A vélo, si on s’arrête de pédaler, on tombe ! »… « Pas s’il a des petites roues», objecte Bérangère sentencieuse ! Convaincre n’est pas simple. Les objections vont bon train sous l’œil de plus en plus noir des machinistes, impatients de quitter les lieux…

Que deviennent les comédiens lorsque les projecteurs s’éteignent et que leurs personnages s’évanouissent avec le baisser de rideau ? Stéphane De Groodt développe cette interrogation avec beaucoup d’imagination. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo Corinne-Marianne Pontoir

|

|

CERTAINES N’AVAIENT JAMAIS VU LA MER d’après le roman éponyme de Julie Otsuka. Traduction Carine Chichereau. Adaptation et mise en scène Béatrice Vincent, Sandrine Briard, Delphine Augereau. Scénographie et costumes Sophie Piégelin. Avec Sandrine Briard, Béatrice Vincent.

Sur la scène dépouillée, une valise à la main, Sandrine Briard et Béatrice Vincent se lancent un regard de connivence, prêtes à dévoiler un fait réel, exhumé de l’oubli par Julie Otsuka: Entre 1908 et 1924, un nombre nourri de jeunes japonaises, issues de toutes les régions du pays, embarquèrent à bord d’un bateau pour une traversée de trois semaines vers San Francisco. « Certaines n’avaient jamais vu la mer » et certaines n’avaient pas treize ans. Une photo et la promesse d’un riche mariage les avaient décidées à épouser par procuration des prétendants émigrés avant elles. Une photo et le rêve de l’Amérique. Mais pour ces Picture Brides, la réalité fut tout autre une fois débarquées. À la vision d’un homme bien plus âgé que sur les photos et à la nuit de noces brutale succédèrent, non pas la villa et la voiture miroitées, mais les rudes journées de travail itinérantes des cueilleurs et les nuits à même le sol dans les granges.

La mise en scène délicate laisse toute sa place au récit. L’une des valises devient couchette puis table, l’autre contient les trésors du passé et les objets du présent. Sandrine Briard et Béatrice Vincent ne sont que deux pour clamer l’impatience, l’espoir puis la désillusion, les peines et les humiliations éprouvées par toutes ces jeunes femmes. ... ( Lire la suite).

|

|

| |

Photo Fabienne Rappeneau

|

|

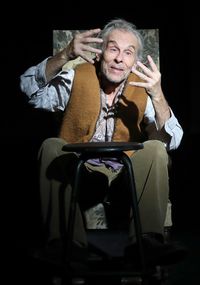

MORT À CRÉDIT de Louis-Ferdinand Céline. Adaptation et mise en scène Géraud Bénech. Avec Stanislas de la Tousche.

Dans le clair obscur de sa chambre, Céline, au soir de sa vie, évoque ses premières années dans un roman d'apprentissage autobiographique qui a bouleversé le paysage littéraire de son époque, tant le genre, la tonalité, le style de Mort à crédit étaient hors normes. Inclassable, à la fois par l'acuité du regard que l'enfant porte sur son entourage et par la verdeur atypique du langage qui anime chacune des scènes. Le père aurait pu prétendre à un statut social plus affirmé que lui laissait entrevoir son baccalauréat, et ronge ses frustrations entre rêveries et violences incontrôlées, incapable de dire à son fils sa tendresse enfouie et ses espérances. La mère vivote dans le monde féminin de sa propre ascendance maternelle. Il y a l'aïeule et ses subjonctifs surannés, les déménagements successifs entre Paris et les banlieues, les logements sans charme. Une kyrielle de situations désopilantes illustre l'enfant non désiré et décalé, apeuré de la punition à venir, mais aussi la grand-mère affectueuse à sa manière un peu rude. Le petit Ferdinand vit dans un milieu qui oscille entre la médiocrité des revenus, les velléités de respectabilité, la curiosité des nouveautés qu'offre la société ambiante traversée de progrès industriel. Ce bouillon de cultures hétéroclites du siècle naissant transparaît dans les photos et extraits de films d'époque projetés en fond de scène, dans les chansons qui jaillissent d'un électrophone grésillant.

Le choix judicieux de l'adaptation théâtrale de ces premiers chapitres permet à Stanislas de la Tousche, qui incarne à s'y méprendre Céline, de donner la pleine mesure de son talent de cocasserie, de gestuelle efficace, d'alternance entre subjonctif, métaphores visuelles et verdeur scatologique et argotique, qui caractérisent la langue de Céline. On rit beaucoup au récit mimé de la traversée de la Manche, tout en ressentant presque la nausée des voyageurs. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo Alejandro Guerrero

|

|

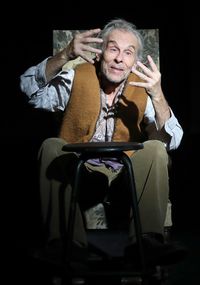

GARGANTUA de François Rabelais. Adaptation Pierre-Olivier Mornas. Mise en scène Anne Bourgeois. Avec Pierre-Olivier Mornas.

Personnages truculents à la mesure de leur gigantisme, Grangousier et Gargamelle prouvent à chaque instant l'ampleur de leur gosier et leur insatiable appétit à le remplir. Les nourritures propres à cette dévoration passent l'entendement et Rabelais prend un plaisir, tout aussi gigantesque, à les détailler en qualités et quantités, avec le sens de l'infini détail qui caractérise toute son œuvre. Ainsi s'inaugure le parcours de vie de leur fils Gargantua, héros du deuxième livre de la saga rabelaisienne. Une naissance, hors normes évidemment, par l'oreille, un appétit qui ne saurait décevoir ses géniteurs, une faim et une soif inextinguibles du monde, tel est le profil de cet homme de la Renaissance, qui témoigne, en intelligence comme en paillardise et rieuse scatologie, de l'immense amour de vivre que Rabelais a dépeint au mépris de toutes les coercitions, religieuses et morales, que l'époque prétendait lui imposer.

Gargantua avale et digère tout à sa portée, nourritures, savoirs, il en concocte une sagesse humaniste fondée sur la bienveillance et la générosité du pardon, en dépit et au-delà de la guerre. Et son éclat de rire emporte les barrières meurtrières que voudraient ériger les va-t-en-guerre et Picrochole de tout acabit.

Au service de l'élan rabelaisien, Pierre-Olivier Mornas met son intelligence du texte et sa verve jubilatoire, incarnant tour à tour Gargantua et ceux qui l'entourent ou l'affrontent. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo Spectacles Sélection

|

|

S’ABANDONNER À VIVRE d’après des nouvelles de Sylvain Tesson. Mise en scène Thierry Harcourt. Avec Judith Magre.

Mince silhouette installée à son pupitre, Judith Magre attend que l’obscurité se fasse dans la salle. Puis de sa voix ferme, modulée selon la teneur du récit, elle entreprend la lecture de trois nouvelles du recueil à l’écriture recherchée. Loufoque ou tragique, chaque anecdote oblige son protagoniste à un dilemme : se confronter au retour inattendu d’un mari, ou se mesurer à la descente de la façade depuis le cinquième étage. Voir mourir son village, ou affronter l’odyssée du migrant. Se laisser dévaster par le chagrin du deuil, ou tenter de le surmonter en s’isolant dans la forêt.

Suspendue à une gouttière, aux périls du voyage, ou aux dangers de la forêt, l’existence est faite de décisions court-circuitées par le hasard. L’amant, le migrant et l’ermite « s’abandonnent à vivre », poussés par le désir, la nécessité ou le désespoir. Se mettre en marche, quitte à subir les coups du sort ou pas, ont-ils vraiment le choix ?

Judith Magre captive son auditoire. .... (Lire la suite).

|

|

|

|

| |

|

|

EXPOSITIONS ET SITES

|

|

|

Photo © Lyon MBA - Photo Alain Basset

|

|

LOUIS JANMOT. Le Poème de l’âme. C’est une exposition singulière que nous propose le musée d’Orsay avec la présentation de l’intégralité des deux cycles illustrant le Poème de l’âme de Louis Janmot (1814-1892), conservé depuis 1968 au musée des Beaux-Arts de Lyon. Celui-ci expose dans son parcours permanent la totalité du premier cycle, composé de dix-huit peintures à l’huile sur toile. En revanche le deuxième cycle, composé de seize dessins au fusain sur papier marouflé sur toile, plus fragile du fait de la nature des œuvres, est conservé en réserve et très rarement montré.

Cette œuvre à l'ambition encyclopédique, sorte d'épopée mystique, occupa Janmot la majeure partie de sa vie, de 1835 à 1854 pour la première série et de 1854 à 1879 pour la deuxième série. Elle est accompagnée d’un long poème de deux mille huit cent quatorze vers, intitulé L’Âme, écrit par Janmot lui-même et publié en deux fois, la première partie en 1854 et l’autre en 1881. Des extraits de ce poème sont diffusés dans les salles et inclus dans l’audioguide à proximité des tableaux.

Le premier cycle raconte les premières années d’une âme au Ciel et sur la Terre. L’âme descendue sur terre sous l’apparence d’un jeune garçon vêtu de rose, rejoint ensuite par une jeune fille vêtue de blanc, l’âme sœur, parcourt toutes les étapes qui la conduisent de l’enfance à l’âge adulte, à travers une succession d’épreuves et de bonheur spirituel. On suit les étapes de leur parcours: naissance, petite enfance, éducation, amours naissantes et rêve d’idéal. Si l’ensemble dégage une impression générale de quiétude jusqu’à la mort de la jeune fille, on discerne de-ci, de-là quelques dangers, soulignés par les poèmes en vers, qui expriment le caractère tragique du destin de l’âme.

Justement, le deuxième cycle, à l’atmosphère plus sombre, renforcé par le choix du fusain associé à des rehauts colorés, raconte la vie du jeune homme après la perte de la femme qu’il aimait. ... ( Lire la suite).

|

|

|

|

|

THÉÂTRE |

|

|

|

| |

SPECTACLES |

|

|

|

| |

CINÉMA |

|

|

|

| |

EXPOSITIONS |

|

|

|

| |

OPÉRAS |

|

|

|

| |

DANSE |

|

|

|

| |

CONCERTS

(musique classique) |

|

|

|

| |

CONCERTS

(sauf musique classique) |

|

|

|

|

|

| |

Spectacles Sélection

13 chemin Desvallières

92410 Ville d'Avray |

|

Les articles complets sont disponibles sur notre site spectacles-selection.com.

Si vous n'êtes pas abonné à cette newsletter, vous pouvez demander à la recevoir gratuitement en cliquant sur le lien suivant : www.spectacles-selection.com/abonnements

Vous êtes inscrits dans notre fichier d’envoi suite à une demande de votre part ou parce que d’autres personnes ont pensé que notre Lettre était susceptible de vous intéresser. Pour vous désabonner, cliquer ici : www.spectacles-selection.com/desabonnement

|

|

| |

|

|

|

|

|