| |

|

Si vous ne visualisez pas correctement cette newsletter ou si vous voulez accéder directement aux articles, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

Vous serez alors redirigé sur le site de Spectacles Sélection ou vous retrouverez toutes nos newsletters.

Si vous n'êtes pas déjà abonnés à cette newsletter, vous pouvez demander à la recevoir gratuitement en cliquant sur le lien suivant :

www.spectacles-selection.com/abonnements

|

|

|

|

|

Lettre n° 565

du 8 mars 2023 |

|

Nos sélections de la quinzaine |

|

| |

|

|

|

|

|

|

THÉÂTRE

|

|

| |

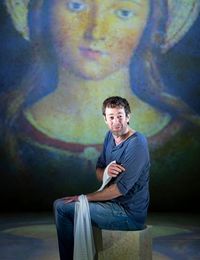

Photo Giovanni Cittadini Cesi

|

|

SOIF d’après le roman d’Amélie Nothomb. Adaptation et mise en scène Catherine d’At. Création sonore Michel Winogradoff. Création lumières Emmanuelle Phelippeau-Viallard. Création vidéo Sébastien Mizermont. Recherche iconographique Nicole Besse. Scénographie Cécilia Delestre. Avec Julien Bleitrach.

Un condamné à mort attend dans sa geôle son exécution prévue le lendemain. Pas de suspense, on sait que son sort est acté. Cet homme marchera vers son supplice, chargé d’un poids immense. Ses pensées iront à sa famille, à ses actes, à ses regrets, bref retour sur sa vie d’homme ordinaire. Quoi de plus banal en 33 de notre ère ?… Si ce n’est que cet homme répond au nom de Jésus.

Dans un court roman, Amélie Nothomb donne la parole au Christ fait homme et c'est Julien Bleitrach qui retrace à la première personne le cheminement de sa réflexion pendant sa condamnation, une dernière nuit en prison, la montée vers le Golgotha, la crucifixion et le dernier souffle. Un monologue fait de souvenirs, tels les miracles accomplis, de considérations sur le déroulement de son supplice, d’interrogations et de remises en question sur lui-même et sur Celui qui l’a créé. Un déferlement de sentiments aussi où prennent place Pilate, Marie, Marie-Madeleine, Simon, Judas, Véronique, les deux larrons...

Il dit l’incomparable jouissance qu’apporte un gobelet d’eau lorsque l’on meurt de soif. Il explore la douleur et l’acceptation, la puissance de l’amour, la difficulté du pardon, la foi et la mort, un état où « on voit sa vie comme une œuvre d’art ». « On contemple, on prend acte ». ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo Les Béliers

|

|

JE M’APPELLE BASHIR LAZHAR. Texte d'Evelyne de la Chenelière. Mise en scène Thomas Coste. Avec Thomas Drelon.

Un drame est survenu dans une école, voici les CM2 en panne de remplaçant. En dépit de ses réticences, la directrice confie cette lourde succession à Bashir Lazhar, qui s'est présenté inopinément, averti du fait divers par un article de presse. Dans cet homme banal engoncé dans un veston étriqué, qu'il revêt et dévêt sans cesse, dont il triture les boutons, avec son cartable vieilli d'expérience, on perçoit une obscurité, qu'il cache avec une efficacité mitigée derrière le phrasé impeccable du français, la douceur et la courtoisie sans faille de son comportement envers les élèves, les collègues, la direction. Un homme douloureusement seul, qui parle en aparté de son passé algérien, des deuils qui ont semé sa route d'exil. Fatima, les enfants, Saïd ? Bashir, attentif et prévenant envers ses jeunes élèves, se refuse à toute compromission avec la sensiblerie du contexte et la bien-pensance de l'institution et propose un cheminement pédagogique qu'on qualifierait de vieillot, en bousculant tout le monde par la simplicité sans hypocrisie de ses questions.

Autour de l'élément scénique central de ce puzzle, le pupitre et sa chaise, s'élabore une chorégraphie rectangulaire, sous-tendue et rythmée par la pureté charnelle d'une sonate pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, dans la tension entre ombre et lumière, entre halos des souvenirs et obscurité des ruminations angoissées de Bashir, qui se voit bientôt rattrapé par sa franchise à la fois pudique et sans filtre.

Sur l'inévitable filigrane de l'histoire troublée des migrations politiques, des préjugés, des méfiances contre cet inclassable qui dérange par ses initiatives, se dessine le portrait d'un homme pur et plein d'amour, pétri de justice, qui a su désarmer bénéfiquement les enfants à défaut des adultes. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo Marion Duhamel

|

|

BARBE BLEUE d’après le roman d’Amélie Nothomb. Adaptation et mise en scène Frédérique Lazarini. Décor et lumières François Cabanat. Costumes Dominique Bourde et Isabelle Pasquier. Création sonore François Peyrony. Chorégraphies Françoise Munch. Vidéo Hugo Givort. Avec Pierre Forest, Lola Zidi, Cédric Colas, Helen Ley.

Une flopée de jeunes femmes se pressent à la porte d’un hôtel de maître du 7ème arrondissement de Paris, alléchées par l’annonce d’une proposition de colocation pour un loyer étrangement modique. Saturnine Puissant, 25 ans, de nationalité belge, enseignante effectuant un remplacement à l’École du Louvre, se présente bonne dernière, décidée à tenter sa chance, même si des bruits inquiétants courent : les huit colocataires précédentes auraient mystérieusement disparu. À sa grande surprise, c’est elle que choisit don Elemirio Nibal y Milcar, l’impressionnant propriétaire de 44 ans. Saturnine est plus surprise encore lorsqu’elle découvre le luxe des lieux et les 40m2 de l’espace qui lui est réservé. En « coloc » du côté de Marne-la-Vallée chez son amie Corinne qui travaille à Euro Disney, quel changement ! Il y a bien cette chambre noire, sensée abriter des photos, dont il ne faut en aucun cas franchir le seuil, mais celle-ci ne l’attire pas outre mesure et elle se sent tout à fait capable de tenir tête à l’hidalgo.

Remettant à plus tard sa curiosité pour les dons de photographe de don Elemirio, Saturnine découvre avec fascination son érudition, l’excellence de son art culinaire, son amour des femmes et son sens aigu de la beauté. Elle goûte les mets délicats qu’il a tout exprès élaborés à son intention, revêt avec délice la jupe au tissu soyeux d’un jaune inimitable qu’il a cousue pour elle, pendant que les conversations du soir, arrosées au champagne, se déroulent cordiales, distantes ou d’un ton plus tranchant. Un jeu dangereux de séduction s’établit entre le prédateur et sa victime potentielle… ... (Lire la suite).

|

|

|

|

| |

|

|

EXPOSITIONS ET SITES

|

|

| |

Photo Lysiane Gauthier

|

|

ART & PRÉHISTOIRE. Cette saison, le musée de l’Homme se consacre à l’art et plus précisément aux arts préhistoriques et au retentissement qu’ils ont eu sur les artistes du XXe siècle et contemporains. Dans cet article nous rendons compte de la première partie de cette exposition, celle consacrée aux arts de l’époque paléolithique. Elle comporte elle-même deux grandes parties. La première est consacrée aux arts mobiliers, c’est-à-dire à des objets que l’on peut garder sur soi et déplacer. La seconde aux arts pariétaux et rupestres. Une centaine d’objets authentiques, provenant de toute l’Europe, illustre la première partie, tandis que des vidéos et des projections nous montrent les peintures et sculptures faites sur des parois.

Le parcours commence par une rare représentation d’un visage humain sur une plaquette calcaire découverte, avec des centaines d’autres, dans la grotte de La Marche, à Lussac-les-Châteaux. Les commissaires nous donnent ensuite quelques rudiments d’histoire de l’art préhistorique avec de grands panneaux illustrés. Disons-le d’emblée, si cette exposition s’adresse à tous les publics, y compris les plus jeunes, les passionnés y trouvent aussi leur compte grâce à des explications nombreuses, précises, bien documentées et souvent passionnantes.

Par commodité, les premiers préhistoriens, dont la discipline n’est apparue qu’à la fin du XIXe siècle avec les premières inventions, ont divisé la préhistoire en quatre grandes périodes : aurignacien (-43 000 à -30 000 avant notre ère, l’année 2000), gravettien (-34 000 à -26 000), solutréen (-27 000 à -22 000) et magdalénien (-21 000 à -14 000) d’après des lieux de découverte en France. Contrairement aux premières hypothèses, les représentations artistiques ne se sont pas « affinées » avec le temps mais ont changé de style. C’est ainsi qu’avec la découverte de la grotte Chauvet (-36 000 ans) en 1994, on se rend compte que ses peintures n’ont rien à envier à celles de la grotte de Lascaux (-19 000 ans) découverte en 1940.

Une section est tout entière consacrée aux représentations féminines sculptées. Ce sont ces fameuses Vénus, un nom donné arbitrairement car on ignore de quel message elles sont porteuses. ... (Lire la suite).

|

|

|

-David-Bailey-Vogue-Paris .jpg)

Photo David Bailey - Vogue

|

|

GOLD. Les ors d’Yves Saint Laurent. Cette exposition, imaginée par Elsa Janssen, nouvelle directrice du musée, marque la célébration des 60 ans de la première collection d’Yves Saint Laurent sous son propre nom, en 1962, ainsi que les cinq ans d’existence du musée Yves Saint Laurent Paris. Avec la complicité d’Anna Klossowski, commissaire d’exposition et fille de Loulou de la Falaise, qui travailla aux côtés du couturier de 1972 jusqu’à la fermeture de la maison de couture en 2002, et de Valérie Weill, set designer, Elsa Janssen nous présente une quarantaine de robes haute couture et prêt-à-porter accompagnées de plusieurs centaines d’accessoires et de bijoux de fantaisie.

Un examen des collections du musée, riche de 20 000 pièces textiles et accessoires, montre la prédominance de l’or ou plus exactement du doré. Yves Mathieu-Saint-Laurent n’a pas quinze ans quand il déclare à ses proches : « Un jour, j’aurai mon nom inscrit en lettres d’or aux Champs-Élysées ». Il se rêve déjà grand couturier. Cette touche « or » marquera toutes ses collections, à commencer par des boutons dorés sur un caban de lainage bleu présenté en 1962 jusqu’à cette robe-bijou époustouflante de 1966 où ceinture, collier et bijoux sont incrustés en trompe l’œil. Cette robe-sarcophage n’a donc besoin de nul autre accessoire.

Plus qu’un signe de richesse, de pouvoir et de prestige, l’or évoque pour Yves Saint Laurent le soleil, la lumière, la chaleur et, par extension, la joie, l’énergie et la vie. En parant les femmes de tenues dorées, il entérine leur pouvoir tout en renforçant leur confiance.

Après un salon où des photographies et des dessins évoquent la carrière du couturier, le parcours de l’exposition, en sept étapes dans les anciens locaux de la maison de couture, commence par ses toutes premières créations, vestes de tailleurs avec des boutons dorés, robes en brocart de soie lamé, etc. ... (Lire la suite).

|

|

|

|

|

THÉÂTRE |

|

|

|

| |

SPECTACLES |

|

|

|

| |

CINÉMA |

|

|

|

| |

EXPOSITIONS |

|

|

|

| |

OPÉRAS |

|

|

|

| |

DANSE |

|

|

|

| |

CONCERTS

(musique classique) |

|

|

|

| |

CONCERTS

(sauf musique classique) |

|

|

|

|

|

| |

Spectacles Sélection

13 chemin Desvallières

92410 Ville d'Avray |

|

Les articles complets sont disponibles sur notre site spectacles-selection.com.

Si vous n'êtes pas abonné à cette newsletter, vous pouvez demander à la recevoir gratuitement en cliquant sur le lien suivant : www.spectacles-selection.com/abonnements

Vous êtes inscrits dans notre fichier d’envoi suite à une demande de votre part ou parce que d’autres personnes ont pensé que notre Lettre était susceptible de vous intéresser. Pour vous désabonner, cliquer ici : www.spectacles-selection.com/desabonnement

|

|

| |

|

|

|

|

|