|

||||||

Lettre n° 557 du 16 novembre 2022 |

Nos sélections de la quinzaine |

|||||

|

||||||

| THÉÂTRE |

||||||

|

TOUT ÇA POUR L’AMOUR d’Edwige Baily et Julien Poncet. Mise en scène Julien Poncet avec Edwige Baily. |

|||||

| EXPOSITIONS ET SITES |

||||||

|

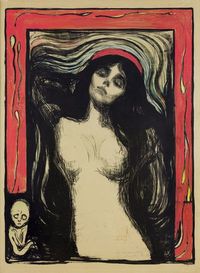

EDVARD MUNCH. Un poème de vie, d’amour et de mort. Après Akseli Gallen-Kallela en 2012 (Lettre n°337) et Âmes sauvages en 2018 (Lettre n°457), le musée d’Orsay présente une nouvelle exposition consacrée à un peintre nordique, et pas le moindre, Edvard Munch (1863-1944), connu du grand public grâce à une œuvre devenue iconique, Le Cri (1893). Déjà, en 2010, la Pinacothèque de Paris avait intitulé une de ses expositions Edvard Munch ou « L’Anti-Cri » (Lettre n°314) pour montrer que l’œuvre de cet artiste ne se réduit pas à ce seul tableau. Avec une cinquantaine de peintures majeures et autant de dessins et de gravures, nous avons une véritable rétrospective de la carrière de Munch, qui se déroule sur une soixantaine d’années.

|

|||||

THÉÂTRE |

||||||

SPECTACLES |

||||||

CINÉMA |

||||||

EXPOSITIONS |

||||||

OPÉRAS |

||||||

DANSE |

||||||

CONCERTS (musique classique) |

||||||

CONCERTS (sauf musique classique) |

||||||

| Spectacles Sélection 13 chemin Desvallières 92410 Ville d'Avray |

Les articles complets sont disponibles sur notre site spectacles-selection.com. Si vous n'êtes pas abonné à cette newsletter, vous pouvez demander à la recevoir gratuitement en cliquant sur le lien suivant : www.spectacles-selection.com/abonnements Vous êtes inscrits dans notre fichier d’envoi suite à une demande de votre part ou parce que d’autres personnes ont pensé que notre Lettre était susceptible de vous intéresser. Pour vous désabonner, cliquer ici : www.spectacles-selection.com/desabonnement |

|||||