| |

|

Si vous ne visualisez pas correctement cette newsletter ou si vous voulez accéder directement aux articles, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

Vous serez alors redirigé sur le site de Spectacles Sélection ou vous retrouverez toutes nos newsletters.

Si vous n'êtes pas déjà abonnés à cette newsletter, vous pouvez demander à la recevoir gratuitement en cliquant sur le lien suivant :

www.spectacles-selection.com/abonnements

|

|

|

|

|

Lettre n° 549

du 8 juin 2022 |

|

Nos sélections de la quinzaine |

|

| |

|

|

|

|

|

|

THÉÂTRE

|

|

| |

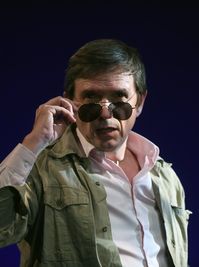

-Christophe-Raynaud-de-Lage-coll- CF-08.jpg)

Photo Christophe Raynaud de Lage

|

|

LE CRÉPUSCULE DES SINGES d’après les vies et œuvres de Molière et Boulgakov d’Alisson Cosson et Louise Vignaud. Mise en scène Louise Vignaud. Avec Thierry Hancisse, Coraly Zahonero, Christian Gonon, Pierre Louis-Calixte, Gilles David, Géraldine Martineau, Laïna Clavaron, Nicolas Chupin.

Grand observateur des défauts de ses contemporains, Molière n’a cessé de railler médecins, bourgeois, précieuses, vieux barbons, pères autoritaires… Tous rageaient. Certains, comme Catherine de Rambouillet, parangon de préciosité, laissaient éclater leur colère. Mais lorsqu’il s’attaqua aux faux dévots, l’Église réagit. Et entre l’Église et Molière, même Louis XIV n’avait d’autre choix que d’interdire « le Tartuffe ou l’Hypocrite ».

Trois siècles plus tard, à Moscou en 1929, Mikhaïl Boulgakov, écrivain célèbre et apprécié, subit lui aussi les affres de la censure, interdit jusqu’à sa mort de publier ou de faire jouer ses pièces. Si le Roi Soleil, amateur du théâtre de Molière, le protégeait tant qu’il le pouvait, la machine soviétique broyait aveuglément ses auteurs tout en les laissant espérer.

Les écrits de Boulgakov sur Molière, ont donné l’idée à Alisson Cosson et Louise Vignaud de rapprocher ces deux destins en mêlant leurs vies. La censure sous deux régimes autoritaires apparaît alors avec ses différences et ses similitudes.

Sur scène un lit, un bureau et un petit cabinet de toilette illustrent le modeste logis de Mikhaïl Boulgakov, impatient de recevoir la visite de Vorochilov, membre de la Commission du Bureau politique qui doit lui apporter l’autorisation de monter sa dernière pièce. Affable, l’homme plaisante et assure l’auteur de son intérêt pour son œuvre avant de lui annoncer l’interdiction de la pièce et de toutes les autres. Pire, tous ses écrits seront retirés des rayons des bibliothèques. Son épouse Elena tente sans succès de l’apaiser. Avec la nuit surviennent trois joyeux compères, venus du fond des âges pour le soutenir : Boileau, La Fontaine et Chapelle. Le lien s’établit entre les deux époques et les lieux de vie de Molière apparaissent en arrière-plan. ... (Lire la suite).

|

|

| |

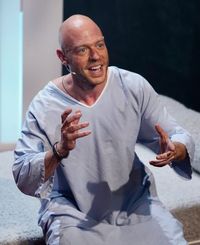

Photo DR

|

|

MISTER PAUL d’après le Récit biographique de Jean-Marie Besset. Mise en scène Agathe Alexis. Avec Jean-Marie Besset.

La vie à Limoux dans les années 50, n’a rien de très attrayant pour Paul, « l’antépénultième » d’une famille de neuf enfants. À dix-sept ans, il se rêve plutôt comédien à Paris, une aventure sans lendemain, le cours d’art dramatique de Jean-Louis Barrault et le regard transperçant de Jean Marais lui coupant d’un coup son enthousiasme.

Un amour déçu et la réflexion d’une copine sur son orientation sexuelle lui font comprendre ce qu’il refusait d’admettre, lui qui pourtant prenait plaisir à se déguiser en femme. Prisonnier d’un corps et d’une personnalité qui ne sont pas les siens, il reste encore, sept ans plus tard, tout aussi prisonnier de Limoux lorsque décède sa mère adorée.

Mais Limoux ? « La seule façon de réussir c’est d’en partir ! ». Son ami Sylvain est là pour le sortir d’une déprime carabinée. Il le pousse à l’accompagner au Congo où il doit participer à la construction du Transgabonais. Avec le Bac pour seul diplôme et sans expérience, Sylvain est confiant : « on apprendra ». Paul part et reste dix-sept ans dans cette Afrique luxuriante et brutale qui lui ouvre le monde et fait de lui un homme. Elle lui permet aussi de connaître l’amour au point de vouloir devenir une femme sans pour autant sauter le pas. Anéanti par cet amour malheureux, il plonge dans une succession de dépressions qu’il noie dans l’alcool, chaque fois remis sur les rails par des amis de tous bords. L’Amérique libre et vivante s’ouvre alors à lui. Il devient Mister Paul, en charge du Programme des Nations Unies pour le Développement, à New-York !

Quoi de plus éloquent que cette époque où l’on pouvait faire carrière sans diplôme, où les amitiés étaient indéfectibles et les amours déchirantes ? ... (Lire la suite).

|

|

| |

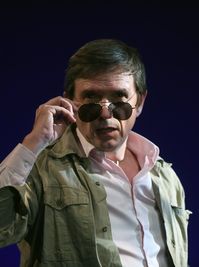

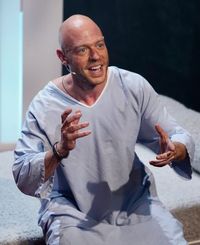

Photo Jean Sentis

|

|

13 de Pierre Azéma et Alex Metzinger d’après « Le Livre que je ne voulais pas écrire » d’Erwan Larher. Mise en scène Pierre Azéma. Avec Alex Metzinger. Musique live Pauline Gardel.

C’est l’histoire d’un garçon sans histoires, famille heureuse, études supérieures, romancier de son état, une petite amie, des copains sympas, passionné de rock, ce qui le conduit au Bataclan un 13 novembre. Bref, une vie sans violence mais là, dans cette salle de concert, la violence le rattrape. Un effroyable cauchemar, terré sur le sol, inerte comme un caillou, toute pensée anesthésiée dans l’attente de la balle qui va l’achever, sentant seulement sa cheville prise en étau par une jeune femme, terrorisée elle aussi. Une seule balle se loge dans ses fesses, un miraculé quand on connaît les dégâts du calibre. Il ne sait pas si la jeune femme a survécu. Lui est évacué par de jeunes pompiers horrifiés, puis conduit à l’hôpital et déposé entre les mains expertes d’un chirurgien d’origine italienne, soigné avec une gentillesse et un professionnalisme incomparables par tout le personnel soignant. Une seule angoisse : « vais-je rebander un jour ? ». Puis, c’est la convalescence chez les parents et la sollicitude des copains qui l’entourent mais lui adressent tous la même requête : « Tu dois partager ».

Erwan réalise que si, à l’intérieur du Bataclan, il n’a pensé à personne, à l’extérieur, tous ses proches anéantis ont pensé à lui jusqu’à ce qu’ils soient certains de le savoir vivant. Il mesure alors le prix de l’amour et il va l’écrire ce témoignage qu’il ne voulait pas coucher sur le papier. Il faut que le monde sache et que personne n’oublie. Mais au-delà de la douleur physique, une autre douleur se niche au plus profond du cerveau. Il devra remonter vingt ans de sa vie pour refermer une plaie tout aussi importante pour que l’amour renaisse, parce que l’amour c’est, tout bien pesé, la seule chose qui compte. ... (Lire la suite).

|

|

|

|

| |

|

|

EXPOSITIONS ET SITES

|

|

| |

Photo Christian Décamps

|

|

PHARAON DES DEUX TERRES. L’épopée africaine des rois de Napata. Après la remarquable exposition « Méroé, un empire sur le Nil » présentée au Louvre en 2010 (voir Lettre n°314), nous remontons dans le temps pour explorer l’époque de la 25e dynastie, fondée au VIIIe siècle avant notre ère dans la chefferie d’El-Kourrou, dans l’actuel Soudan, par les rois Alara et Kachta. Piânkhy, leur successeur, se lance dans la conquête de l’Égypte, alors divisée, et s’empare des différentes capitales, Thèbes, Hermopolis, Héracléopolis et Memphis. Il réunit ainsi, pendant quelques dizaines d’années les « deux terres », à savoir les royaumes d’Égypte et de Kouch.

Parmi ses descendants, le plus célèbre est le roi kouchite Taharqa. Son règne dure plus de vingt-cinq ans et il est cité dans la Bible. Malheureusement, l’expansionnisme de l’Empire assyrien met fin à l’Égypte de Taharqa et de son successeur Tanouétamani. Assourbanipal ordonne le sac de Thèbes (- 663) et Tanouétamani doit se replier dans son fief de Napata.

En 593 av. J.-C., le pharaon saïte Psammétique II, recrutant des mercenaires ioniens et cariens, les « hommes de bronze », lance une expédition punitive contre Napata. La ville est mise à sac et les statues des rois sont brisées. Leurs morceaux sont recueillis et enfouis dans une fosse, sans doute par Aspelta, le cinquième successeur de Taharqa. Cet événement marque l’éloignement définitif des rois kouchites et la renaissance du pouvoir pharaonique avec la 26e dynastie. Le royaume napatéen se maintient jusque vers 300 avant notre ère, époque où son patrimoine est transmis à l’empire de Méroé.

Le parcours de l’exposition adopte un ordre chronologique pour nous relater cette histoire avec force documents et pièces archéologiques de toutes natures provenant des musées du monde entier.

Il commence, avec les « pharaons du Nouvel Empire », par des rappels sur les conquêtes égyptiennes en direction du sud, le pays de Kouch, la remise du tribut (or, bétail) par les vaincus et la situation de l’Égypte, fortement divisée à cette époque. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo Émilie Cambier

|

|

PHOTOGRAPHIES EN GUERRE. Avec sa collection de plus de 60 000 photographies et les prêts de dizaines d’institutions et collectionneurs privés, le musée de l’Armée nous présente une exposition non pas consacrée au conflit mais à la représentation de celui-ci par la photographie.

C’est lors de la guerre entre le Mexique et les États-Unis entre 1846 et 1848 que sont prises, par des photographes anonymes, les premières photographies, des daguerréotypes. Les premiers photographes identifiés opèrent durant le siège de Rome de juin à juillet 1849 et utilisent la technique du calotype qui permet de faire plusieurs tirages. Si nous ne voyons pas d’images de ces événements, en revanche nous en avons de la guerre de Crimée (1853-1856). En effet c’est durant ce conflit que la photographie de guerre prend véritablement son essor avec des noms tels Roger Fenton, James Robertson, Jean-Charles Langlois, Lassimonne, Carol Szathmari, etc. Aucun de ces pionniers ne photographient les morts ni les blessés.

À partir des années 1860, le procédé s’industrialise et permet de produire plus rapidement des images. Il est alors possible d’acheter des photographies de toutes sortes, paysages, monuments, célébrités et même des vues de guerre comme celles de la campagne d’Italie de 1859, des guerres coloniales ou encore, aux États-Unis, de la désastreuse guerre de Sécession, relatée par Mathew Brady et Alexander Gardner et, en France, de la guerre de 1870 grâce aux portfolios de Charles Winter ou de Franck.

À partir des années 1840, la photographie devient une source pour l’illustration de la presse, d’abord par l’intermédiaire de la gravure sur bois, puis par la technique de la similigravure à la fin des années 1880. Cela permet d’illustrer les récits de conflits de l’avant 1914 grâce à des images considérées comme des témoignages de la réalité, d’où la mention « d’après photographie ».

C’est alors qu’apparaît, au tournant des XIXe et XXe siècle, le photojournaliste. ... (Lire la suite).

|

|

|

|

|

THÉÂTRE |

|

|

|

| |

SPECTACLES |

|

|

|

| |

CINÉMA |

|

|

|

| |

EXPOSITIONS |

|

|

|

| |

OPÉRAS |

|

|

|

| |

DANSE |

|

|

|

| |

CONCERTS

(musique classique) |

|

|

|

| |

CONCERTS

(sauf musique classique) |

|

|

|

|

|

| |

Spectacles Sélection

13 chemin Desvallières

92410 Ville d'Avray |

|

Les articles complets sont disponibles sur notre site spectacles-selection.com.

Si vous n'êtes pas abonné à cette newsletter, vous pouvez demander à la recevoir gratuitement en cliquant sur le lien suivant : www.spectacles-selection.com/abonnements

Vous êtes inscrits dans notre fichier d’envoi suite à une demande de votre part ou parce que d’autres personnes ont pensé que notre Lettre était susceptible de vous intéresser. Pour vous désabonner, cliquer ici : www.spectacles-selection.com/desabonnement

|

|

| |

|

|

|

|

|

-Christophe-Raynaud-de-Lage-coll- CF-08.jpg)