|

||||||

Lettre n° 522 du 14 avril 2021 |

Nos sélections de la quinzaine |

|||||

|

||||||

Nous publions cette Lettre par égard pour tous ceux qui ont travaillé à la réalisation des expositions sélectionnées. Vous en aurez un aperçu complet grâce au parcours illustré de chacune d'entre elles. |

||||||

| EXPOSITIONS ET SITES |

||||||

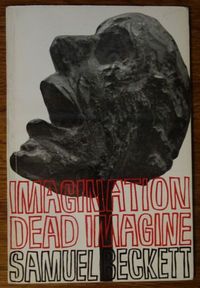

Samuel Beckett. Imagination Dead Imagine. |

GIACOMETTI / BECKETT. Rater encore. Rater mieux. Alberto Giacometti (1901-1966) était lié d’amitié à de nombreux artistes et écrivains comme on le voit sur un carnet exposé dans la deuxième salle. Parmi ces amitiés, celle de l’irlandais Samuel Beckett (1906-1989) n’est pas la plus connue mais c’est l’une des plus durables. Elle commence en 1937 et se développe dans l’après-guerre. Hugo Daniel, le commissaire de cette exposition, explique que les deux hommes aiment à se retrouver dans les soirées sans fin des cafés de Montparnasse, puis arpenter les rues de Paris. Il ajoute que de profondes parentés rapprochent leurs œuvres. Cette exposition étonnante cherche à démontrer l’existence de ces liens de parenté. Laissant pour la fin la reconstitution de l’atelier de Giacometti du 46 rue Hippolyte-Maindron (exposition permanente) et la salle des dessins (nous y reviendrons) nous arrivons dans la pièce principale de l’Institut. Là se trouve le seul témoignage d’une collaboration entre les deux hommes. En effet, en 1961, Beckett invite Giacometti à concevoir le décor de la pièce En attendant Godot (1952) reprise au théâtre de l’Odéon. Le texte de Beckett donne pour simple indication de décor : « Route à la campagne, avec arbre. / Soir ». Giacometti conçoit un arbre frêle et fragile que l’on peut voir sur une photographie d’une représentation à l’Odéon, derrière les deux acteurs. En effet l’arbre original a disparu après les représentations ! En 2006, l’artiste irlandais Gerard Byrne s’est livré à une réinterprétation de l’arbre de Giacometti. Sa conception est analogue mais il diffère dans l’arrangement des branches. C’est cet arbre qui est donc présenté ici. Parmi les ouvrages et dessins présents dans cette salle, on remarque Imagination Dead Imagine (1965), un court récit dont la couverture est illustrée avec une sculpture de Giacometti, Tête sur tige (1947), dont un plâtre est exposé ici. A part cela, Beckett n’a jamais rien écrit sur Giacometti et ce dernier n’a illustré aucun ouvrage de l’écrivain, alors qu’il l’a fait pour d’autres. Dans les salles suivantes, le commissaire se livre à des rapprochements entre les deux hommes. Il y a bien sûr le minimalisme avec cette économie de moyens propres aux deux artistes. La matière des œuvres de Giacometti s’amenuise, de même que les textes de Beckett sont peu à peu allégés de leur ponctuation et de leur syntaxe. Tandis que le premier fragmente les corps, surtout dans ses dessins (Composition surréaliste (femme), c. 1930-1931 ; Œil, 1960-1963), le second fait de la parole dans Not I (1972-1977), que l’on peut voir ici, une logorrhée quasi incompréhensible. ... (Lire la suite). |

|||||

| THÉÂTRE | Suivre ce lien | |||||

| SPECTACLES | Suivre ce lien | |||||

| CINÉMA | Suivre ce lien | |||||

| EXPOSITIONS | Suivre ce lien | |||||

| OPÉRAS | Suivre ce lien | |||||

| DANSE | Suivre ce lien | |||||

| CONCERTS (musique classique) |

Suivre ce lien | |||||

| CONCERTS (sauf musique classique) |

Suivre ce lien | |||||

| Spectacles Sélection 13 chemin Desvallières 92410 Ville d'Avray |

Les articles complets sont disponibles sur notre site spectacles-selection.com. Si vous n'êtes pas abonné à cette newsletter, vous pouvez demander à la recevoir gratuitement en cliquant sur le lien suivant : www.spectacles-selection.com/abonnements Vous êtes inscrits dans notre fichier d’envoi suite à une demande de votre part ou parce que d’autres personnes ont pensé que notre Lettre était susceptible de vous intéresser. Pour vous désabonner, cliquer ici : www.spectacles-selection.com/desabonnement |

|||||