| |

|

Si vous ne visualisez pas correctement cette newsletter ou si vous voulez accéder directement aux articles, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

Vous serez alors redirigé sur le site de Spectacles Sélection ou vous retrouverez toutes nos newsletters.

Si vous n'êtes pas déjà abonnés à cette newsletter, vous pouvez demander à la recevoir gratuitement en cliquant sur le lien suivant :

www.spectacles-selection.com/abonnements

|

|

|

|

|

Lettre n° 508

du 30 septembre 2020 |

|

Nos sélections de la quinzaine |

|

| |

|

|

|

|

|

|

THÉÂTRE

|

|

| |

Photo Fabienne Rappeneau

|

|

JEANNE D’ARC. Texte et mise en scène Monica Guerritore. Traduction Jean-Paul Manganaro. Collaboration artistique Bénédicte Bailby et Jeanne Signé. Avec Séverine Cojannot.

Sur la scène, un poteau et deux cordes symbolisent le martyre de Jeanne, deux pièces d’armure marquent son combat. La remarquable traduction du texte dit tout ce que nous savons d’elle, les premières Voix, sources des premiers tressaillements du cœur, la rencontre avec le dauphin Charles, l’entraînement au combat, la prise d’Orléans, la flèche qui la blessa, puis la captivité, le procès et l’arrêt de mort. Six années séparent la fillette de treize ans, qui entendit la voix de l’Archange Saint Michel l’exhorter dans le jardin de la maison familiale, de la jeune fille de dix-neuf ans qui se consuma sur la Place du marché de Rouen. Ses cendres jetées dans le fleuve, ni tombe, ni cénotaphe rappellent l’existence de l’héroïne hors du commun qu’elle fut. Son action, heureusement, survécut aux siècles. Écrits, longs métrages, pièces de théâtre abondent mais l’Église ne reconnut ses torts par sa béatification puis sa canonisation que près de 500 ans plus tard.

Monica Guerritore, italienne de grand talent, s’attaqua au mythe en 2004, un seul en scène qui devint très vite un succès planétaire. Le voici à Paris. Il tarda curieusement à « rentrer à la maison », la France, qui vit naître son héroïne. Mieux vaut tard que jamais.. ... (Lire la suite).

|

|

| |

.jpg)

Photo Giovanni Cittadini Cesi

|

|

EXÉCUTEUR 14 d’Adel Hakim. Mise en scène Tatiana Vialle. Avec Swann Arlaud. En présence de Mahut.

C’était un enfant comme les autres, un être tout à fait « conforme », sans doute moins cruel que la plupart. Il était Adamite. Son quartier, les copains, l’école étaient sa vie. Conscient de son potentiel, il avait déjà l’ambition des chefs. À la lisière de son quartier vivaient les Zélites, un clan qu’il croyait frère. Mais ils « avaient un goût de rancune dans la bouche ». Une nuit d’été, il y eut la première semonce, prémices d’une guerre civile. Première angoisse, première humiliation. Puis il y eut l’enfer du feu qui oblige à se cacher sous une table et à attendre avant d’oser sortir parce qu’il faut continuer de vivre. Sortir et danser pour défier les balles. Une fois franchi le pas entre le citoyen ordinaire et le milicien, il ne reste qu’à prendre les armes et devenir un guerrier, un assassin comme les autres. « Alors, si on est Zélite, les Adamites te tuent. Si on est Adamite, les Zélites te tuent ». « Ce n’est pas plus compliqué que cela », jusqu’à la chute, quand tout s’achève et que survient l’exécuteur 14, machine à tuer, qui n’a plus rien d’humain, et qui parachève son œuvre de mort. Pas plus compliqué que cela dans les actes, sans doute, mais dans la tête ?

Adel Hakim situe la pièce pendant la guerre du Liban mais il pourrait s’agir de n’importe quelle guerre dans un autre lieu, à une autre époque. Il analyse les chocs émotionnels successifs qui transforment un jeune garçon, citoyen paisible, en tueur vengeur. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo Spectacles Sélection

|

|

UN CADEAU PARTICULIER de Didier Caron. Mise en scène Didier Caron et Karina Marimon. Avec Bénédicte Bailby, Didier Caron, Christophe Corsand.

Offrir à son meilleur ami et associé un livre revenu de l’enfer, était-ce ou n’était-ce pas une bonne idée ?

À l’occasion de son cinquantième anniversaire, Éric et sa femme Sabine ont organisé un dîner en petit comité. Leurs deux filles vivent au bout du monde, l’une à Melbourne, l’autre à New-York, et Éric n’est pas un adepte des grands rassemblements. Seul Gilles, l’ami de toujours et associé d’Éric est convié. En ouvrant son cadeau, un livre, puis en découvrant son titre et le nom de l’auteur, certains l’auraient jeté au plus vite. Éric, interloqué, le pose sur le balcon sous le pot d’un cactus. Le livre enfoui, la question reste posée. Pourquoi un tel cadeau ? Pourquoi Gilles, l’ami de trente ans, un être discret et gentil, a-t-il choisi ce présent pour le moins « particulier » et hors de prix ? Pour son originalité, selon lui, ou plutôt comme passeur d’un message ? La soirée qui les réunit va répondre à la question. Elle sera chaude-bouillante, pas seulement pour le coq au vin !

Curieusement, la discussion porte peu sur la nécessité de lire ou non l’ouvrage infame mais sur les relations entre l’époux / copain et ses proches. Éric découvre peu à peu avec stupéfaction que le regard que son entourage porte sur lui est loin d’être celui qu’il porte sur lui-même. Peu à peu, se dévoile une personnalité très différente de celle qu’il croyait renvoyer aux yeux des autres. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo Alejandro Guerrero

|

|

LE GRAND THÉÂTRE DE L’ÉPIDÉMIE d’après Sophocle, Camus, Claudel, Ionesco, Artaud, Shakespeare etc. Conçu par Christophe Barbier. Lumières François Loiseau. Avec Christophe Barbier, Sylvain Katan, Pierre Val ou Frédéric Lecat.

Depuis la nuit des temps, épidémies, totalitarismes ou autres calamités sont liés au théâtre, utilisés comme ressorts dramatiques par des dramaturges tels que Sophocle, Claudel, Shakespeare, Ionesco…

- Œdipe mène une enquête pour connaître la cause de la peste envoyée par Apollon sur Thèbes et découvre qu’il en est lui-même responsable.

- Le destin de Violaine Vercors, atteinte de la lèpre par compassion, sera bouleversé par sa sœur, bien décidée à lui nuire.

- En ordonnant l’exil de Roméo, Escalus, seigneur de Vérone, porte la responsabilité de la tragédie qui s’ensuit : confiné à cause de la peste, le frère Jean, messager du frère Laurent, ne peut délivrer à l’exilé le message crucial …

En explorant un nombre nourri des œuvres sur le sujet, Christophe Barbier dont l’érudition fait merveille, met ainsi en lumière la relation éternelle entre fléaux divers et théâtre. Son fil directeur est cette réflexion d’Antonin Artaud : « Le théâtre, comme la peste, dénoue les conflits, il dégage des forces, il déclenche des possibilités, et si ces possibilités et ces forces sont noires, c’est la faute non de la peste ou du théâtre, mais de la vie. De même que la peste, le théâtre est fait pour vider collectivement des abcès. » ... (Lire la suite).

|

|

|

|

| |

|

|

EXPOSITIONS ET SITES

|

|

| |

|

|

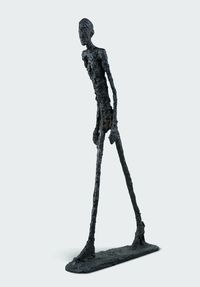

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020

Parmi la centaine de manifestations de toutes sortes de cette quatrième édition de, allant des expositions, y compris contemporaines, aux colloques, en passant par des découvertes diverses et des spectacles, nous avons retenu trois expositions impressionnistes. Elles se tiennent à Caen, Le Havre et Rouen. Le musée des Beaux-Arts de Caen s’intéresse au regard porté par les peintres de la fin du XIXe siècle sur ces villes transformées par l’industrialisation, l’urbanisation et la mécanisation. Au Havre, le Musée d’Art moderne André Malraux montre comment les peintres et les photographes ont réussi à représenter ces nuits éclairées peu à peu à l’électricité. Enfin, le musée des Beaux-Arts de Rouen rend hommage à l’un de ses donateurs, l’industriel et collectionneur François Depeaux, l’homme aux 600 tableaux.

|

|

| |

-PBA-Lille.jpg)

Photo PBA Lille

|

|

LES VILLES ARDENTES. Art, travail, révolte 1870-1914. On associe généralement les peintres impressionnistes à la représentation de la nature ou d’édifices qu’ils avaient sous les yeux avec, de temps en temps, des portraits, surtout de leurs proches. Néanmoins, ils étaient aussi témoins des bouleversements de leur temps en matière d’industrialisation, de mécanisation et d’urbanisme. Cela se traduit par le choix de certains sujets, tels des paysages avec des usines, des quais où s’activent des ouvriers, des édifices en construction. Ce n’est que très rarement qu’ils pénètrent dans les usines et il faut attendre le postimpressionnisme pour que des artistes rendent compte de la situation des hommes et des femmes qui subissent, souvent douloureusement, ces changements.

La présente exposition rend compte de tout cela à travers un choix de presque 150 œuvres s’étendant de 1873 à 1913 et recouvrant les champs de la peinture, de la sculpture, de l’affiche, du dessin de presse et de la carte postale photographique. En outre, tout au long des huit sections relativement bien identifiables, les commissaires ont rappelé par des bandeaux les dates des principaux événements sociaux de la période considérée. Cela va du 19 mai 1874, avec la création de l’inspection du travail jusqu’au 20 août 1914 avec la création d’un fonds national de chômage. Nous avons reproduit tous ces bandeaux dans le parcours en images de cette exposition, ainsi que les explications données dans le dossier de presse dont seuls, quelques extraits, sont mentionnés sur les panneaux au début de chaque section, ce qui est bien dommage pour le visiteur.

Le parcours commence avec des tableaux représentant des paysages industriels. On y voit des usines, d’immenses cheminées fumantes, parfois aussi des flammes, comme dans cet imposant triptyque de Pierre Combet-Descombes, Les Hauts-Fourneaux de Chasse (1911). Dans ces faubourgs industriels, lorsqu’il apparaît, l’homme n’est qu’une petite silhouette, marginale, comme le peintre qui contemple ces pittoresques nouveaux paysages. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo © DR

|

|

NUITS ÉLECTRIQUES. Le Havre a souvent été une ville pionnière en matière d’éclairage électrique. C’est ainsi que dès 1863, elle dote les phares de la Hève de l’éclairage électrique à arc. En 1881, c’est le port qui est équipé de gigantesques pylônes électriques à arc voltaïque permettant aux navires d’entrer de nuit dans le port. Enfin, à partir de 1889, elle est l’une des premières villes à préférer l’électricité au gaz. C’est donc assez naturel que le MuMa ait choisi de consacrer une exposition à l’électricité et plus particulièrement à la représentation de la nuit par les artistes dans le cadre de Normandie impressionniste 2020, malgré le paradoxe que cela représente, les impressionnistes ne s’étant pas intéressés à ce type d’éclairage !

Le parcours comprend treize sections explorant les différents thèmes liés à la nuit et à l’éclairage électrique. Il commence tout naturellement avec les réverbères, qui apparurent avec l’éclairage au gaz et furent peu à peu remplacés par des lampes électriques. Entre 1853 et 1890, le nombre de becs de gaz parisiens passe ainsi de 12 400 à 51 500 ! Comme les arbres, ils font donc partie du paysage urbain et inspirent les peintres qui les insèrent dans leurs compositions comme le montrent, entre autres, les tableaux de Gustave Caillebotte ou de Charles Angrand. De son côté, le photographe Charles Marville fait plus de 90 clichés de réverbères, de tous types, des plus simples au plus impressionnants, pour la ville de Paris, dans les années 1860-1870.

Néanmoins, tout le monde ne bénéficie pas de ce nouvel éclairage qui est installé en priorité dans les quartiers chic ou dans les zones d’activités économiques, ce qui permet de continuer de travailler la nuit. Ainsi, le Réverbère à Arcueil (1899) d’Albert Marquet traduit plus le dénuement que la modernité. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Jörg P. Anders.

|

|

FRANÇOIS DEPEAUX, L’HOMME AUX 600 TABLEAUX. François Depeaux (1853-1920) fit don en 1909 au musée des Beaux-Arts de Rouen d’un ensemble de tableaux composé de toiles impressionnistes (trois Monet, neuf Sisley, un Renoir), de peintures de l’École de Rouen (cinq Delattre, treize Lebourg, quatre Pinchon) et de tableaux isolés (Fantin-Latour, Dufy). Comme cela avait été fait au Musée du Luxembourg en 2014-2015 avec Paul Durand-Ruel (Lettre 376), le musée rend hommage à son tour à un autre grand promoteur des impressionnistes.

Né dans une famille d’industriels rouennais, François Depeaux prend en 1878 la direction de la société familiale qui commercialise des tissus puis du charbon. Sous son impulsion, elle connaît un développement fulgurant. Depeaux en profite pour satisfaire sa soif compulsive d’achat de tableaux. Il en aura jusqu’à 600, dont 55 Sisley et 20 Monet, mais faute d’inventaires personnels, il est difficile de savoir tout ce qui est passé entre ses mains.

Ce que l’on sait, c’est qu’il fut l’ami de peintres tels que Monet, qui l’appelait le charbonnier, de Pissarro et surtout de Sisley, qu’il soutint lors de la rétrospective organisée en 1897 par le marchand Georges Petit et aida jusqu’à sa mort en 1899. Depeaux finança également son séjour en Cornouaille où il avait une mine de charbon. Cette présence de Depeaux au Pays de Galle se traduit en 1911 par une autre donation de six tableaux de l’École de Rouen à la Glynn Vivian Art Gallery de Swansea.

Cette École de Rouen, nom donné par Arsène Alexandre, critique d’art du Figaro, doit beaucoup à Depeaux qui entendait défendre les artistes rouennais, comme il défendait aussi les monuments de sa ville. C’est ainsi qu’il encouragea et fit exposer à Paris par son marchand Durand-Ruel et par d’autres, les peintres Albert Lebourg, Joseph Delattre, Charles Frechon et Robert-Antoine Pinchon. ... (Lire la suite).

|

|

| |

Photo © Fondation Giacometti

|

|

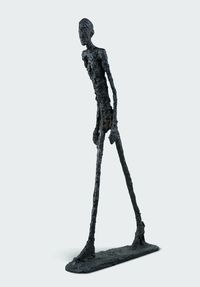

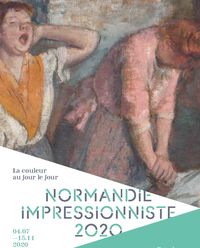

L’HOMME QUI MARCHE. ALBERTO GIACOMETTI. La Fondation Giacometti présente pour la première fois et, dit-elle, sans doute la dernière, la totalité des œuvres sculptées et la plupart des dessins de Giacometti (1901-1966) relatifs à cette figure emblématique, non seulement de son œuvre, mais aussi de la sculpture du XXe siècle. La totalité ? Certainement, même si, au dernier moment, l’UNESCO, à qui Annette Giacometti avait consenti la fonte exceptionnelle d’un tirage hors commerce de l’Homme qui marche I, a assorti son prêt de conditions inacceptables pour la Fondation Giacometti. Celle-ci présente donc le tirage de cette sculpture en sa possession.

L’histoire de « l’Homme qui marche » commence en 1932 avec les recherches de Giacometti sur une « Femme qui marche » après sa période surréaliste. Nous voyons en fin de parcours Femme qui marche I (1936) qui représente une femme sans tête ni bras, se tenant droite mais en léger mouvement. Sa facture rappelle les sculptures égyptiennes, qui avaient frappé Giacometti, et son corps est parfaitement lisse. L’artiste abandonnera ce type de sculptures, trop impersonnelles à ses yeux, pour ne faire que des figures recouvertes d’aspérités.

Dans la première salle sont exposés de nombreux dessins et des photographies en relation avec le thème de l’homme ou de la femme qui marchent. On remarque tout particulièrement ses croquis sur toutes sortes de support (carnets, feuilles de papier, revues, etc.) où Giacometti recherche comment représenter le mouvement. Certains auraient été faits à la terrasse d’un café en regardant les gens dans la rue. Cela lui aurait inspiré les petites figurines que l’on voit dans Homme traversant une place (1949), Trois hommes qui marchent (1948) ou encore La Place (II - 1948), trois œuvres présentes dans cette exposition. ... (Lire la suite).

|

|

|

|

|

THÉÂTRE |

|

|

|

| |

SPECTACLES |

|

|

|

| |

CINÉMA |

|

|

|

| |

EXPOSITIONS |

|

|

|

| |

OPÉRAS |

|

|

|

| |

DANSE |

|

|

|

| |

CONCERTS

(musique classique) |

|

|

|

| |

CONCERTS

(sauf musique classique) |

|

|

|

|

|

| |

Spectacles Sélection

13 chemin Desvallières

92410 Ville d'Avray |

|

Les articles complets sont disponibles sur notre site spectacles-selection.com.

Si vous n'êtes pas abonné à cette newsletter, vous pouvez demander à la recevoir gratuitement en cliquant sur le lien suivant : www.spectacles-selection.com/abonnements

Vous êtes inscrits dans notre fichier d’envoi suite à une demande de votre part ou parce que d’autres personnes ont pensé que notre Lettre était susceptible de vous intéresser. Pour vous désabonner, cliquer ici : www.spectacles-selection.com/desabonnement

|

|

| |

|

|

|

|

|

.jpg)

-PBA-Lille.jpg)