|

VAN GOGH À AUVERS-SUR-OISE

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°584 du 20 décembre 2023 |

|---|

1 - « Mon ami le Dr Gachet : l'arrivée à Auvers »

Le 17 mai 1890, Van Gogh arrive à Paris, après un séjour d'un an dans un hospice pour aliénés à Saint-Rémy-de-Provence, où il s'est fait interner volontairement après plusieurs crises de démence.

Il s'installe dès le 20 mai à Auvers-sur-Oise, un village situé à une trentaine de kilomètres au nord de Paris, où habite un médecin spécialiste de la mélancolie, le Dr Paul Gachet.

Pendant 70 jours, entre confiance et angoisse, il peint et dessine frénétiquement 74 tableaux et de nombreux dessins. Il produit aussi sa première gravure.

Le 27 juillet, en pleins champs, il se tire une balle de revolver et meurt le 29, dans sa chambre de l'auberge Ravoux.

Cette exposition est la toute première consacrée en propre à cette période des derniers mois-de l'artiste.

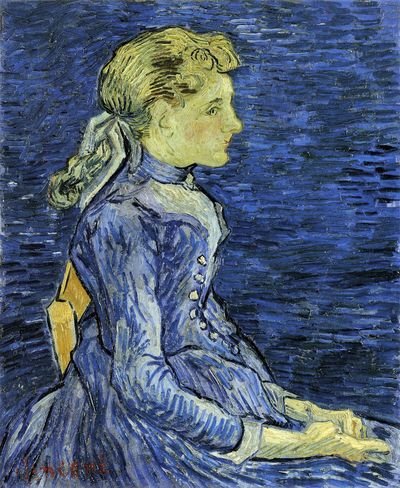

Ce tableau est la répétition d’un premier portrait, dans lequel figurent deux romans des frères Goncourt posés sur la table. Dans chaque version on reconnaît un brin de digitale pourpre, une plante médicinale employée par Gachet. Le docteur adopte la posture associée à la mélancolie, maladie dont il est un spécialiste. Vincent le voit comme une sorte de double: «son expérience de docteur doit le tenir lui-même en équilibre en combattant le mal nerveux duquel certes il me paraît attaqué au moins aussi gravement que moi.».

Cette toile, exécutée à Saint-Rémy, est l'avant-dernier de ses 35 autoportraits peints. Van Gogh emporte le tableau à Auvers avec quelques œuvres qu'il montre au Dr Gachet. Le portrait fait forte impression: «M. Gachet est absolument fanatique pour ce portrait et veut que j'en fasse un de lui si je peux, absolument comme cela, ce que je désire faire aussi». La dominante bleue lui confère une tonalité mélancolique, qu'accentuent les motifs tourbillonnants du fond.

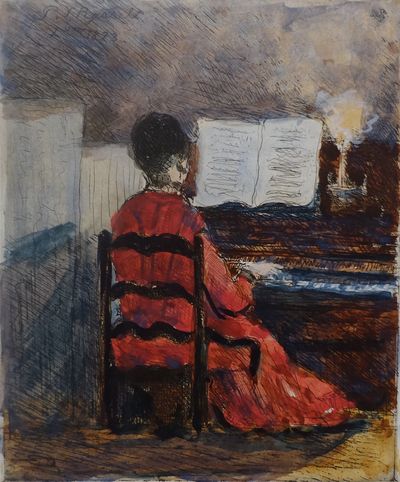

À Saint-Rémy, Van Gogh peint d'après des gravures d'œuvres d'artistes qu'il admire, comme Millet ou Delacroix. Ce sont pour lui des exercices d'interprétation, au sens musical du terme, qui lui permettent d'exprimer son sens de la couleur. À Auvers, il placera ce tableau dans sa chambre, en pendant à une copie de L'homme est en mer d'après Virginie Demont-Breton. Le Dr Gachet lui en demandera vainement une copie.

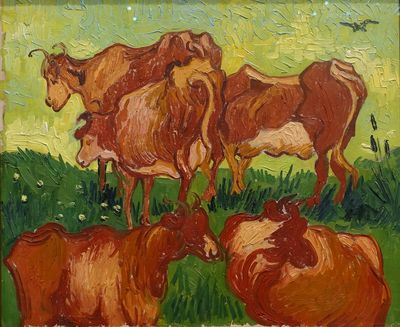

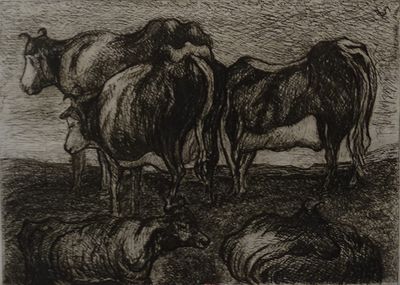

Ce tableau est un exercice d'interprétation d'après une gravure, comme Van Gogh aime en faire depuis son internement à Saint-Rémy. La composition reprend une gravure de 1873 par Gachet d'après une peinture de Jacob Jordaens (1593-1678). Van Gogh l'offre à son hôte. Il l'exécute rapidement, conserve les maladresses de dessin de son modèle, et lui donne des couleurs audacieuses, animées par une touche enlevée. Il y ajoute le motif du corbeau et des fleurs.

30 mars 1853

1869 – 1876

1878 – 1880

1880 – 1886

Fév. 1886 - Fév. 1888

Fév. 1888 – Mai 1889

Mai 1889 – Mai 1890

20 Mai – 29 Juil. 1890

Naissance de Vincent van Gogh à Zundert (Pays-Bas), dans une famille bourgeoise. Son père, Theodorus van Gogh, est pasteur.

Employé chez Goupil & Cie, maison de commerce d’art, à La Haye, Londres puis Paris.

Après des études abandonnées de théologie, il devient prédicateur laïc dans le Borinage, en Belgique, auprès d’une population de mineurs de charbon.

Il décide de devenir artiste, prend des cours de peinture mais se forme surtout en autodidacte, à La Haye, dans la Drenthe, et à Nuenen. Son frère Theo subvient à ses besoins.

Il s’installe chez Theo à Paris, côtoie Émile Bernard, Gauguin, Toulouse-Lautrec ou Signac, et expose ses œuvres.

Installation à Arles. Le 23 octobre, Gauguin le rejoint et travaille avec lui. Le 23 décembre, après une dispute, Van Gogh se tranche l’oreille gauche. Premières crises de démence et internement.

Internement à l’asile Saint-Paul-de-Mausole, près de Saint-Rémy-de-Provence.

Installation à Auvers-sur-Oise, à l’auberge Ravoux. Mort d’un coup de revolver dans la poitrine, tiré le 27 juillet.

Cabinet n°1 - Le Dr Paul Gachet, un médecin collectionneur et peintre amateur

Paul Gachet (1828 - 1909) consacre en 1858 sa thèse de médecine à la mélancolie. En 1872. Il achète une maison à Auvers-sur-Oise où il reçoit Cezanne, Guillaumin et Pissarro. Esprit anticonformiste, adepte de l'homéopathie, Gachet accueille Van Gogh en ami autant qu'en patient. Le peintre déjeune chez lui d'abord tous les dimanches. Il peint son portrait, des bouquets, des vues du jardin et, finalement, sa fille Marguerite. En remerciements de ses soins, il lui offre des toiles.

Peintre amateur et graveur sous le pseudonyme de Paul van Ryssel, Gachet fournit à Van Gogh l'occasion de graver et d'imprimer chez lui sa première et unique eau-forte. À la mort de Vincent, Theo lui offre de nombreuses toiles en remerciement du soutien prodigué à son frère.

Entre 1949 et 1954 ses enfants Paul et Marguerite Gachet donnent au Louvre 9 tableaux, des dessins, la plaque de la gravure, la palette ayant servi au portrait de Marguerite, et des objets peints par l'artiste.

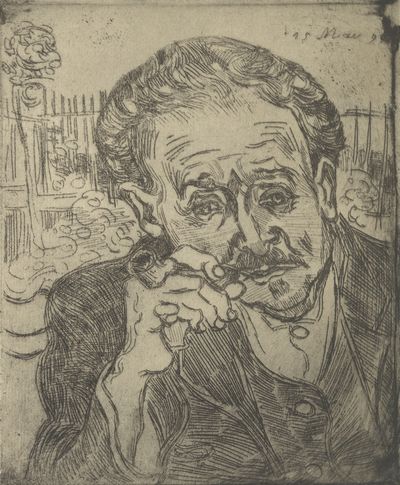

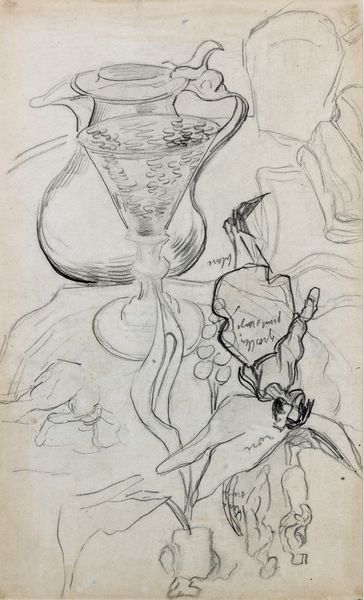

Stimulé par les gravures que Gachet lui montre et par le matériel mis à sa disposition, Van Gogh exécute chez le docteur son unique eau-forte. Une semaine après avoir peint le portrait de son ami, il le représente ici fumant la pipe, tête nue. Les deux hommes tirent eux-mêmes cette gravure sur la presse de Gachet. Fasciné par cette technique nouvelle pour lui, il multiplie les essais avec des encres de différentes teintes, une démarche caractéristique de sa passion pour la couleur.

2 - « Auvers est gravement beau ... » (première salle)

À son arrivée, Van Gogh se déclare charmé par le village et son environnement : «il y a beaucoup de bien-être dans l’air.»

Comme le lui a recommandé le Dr Gachet, il se «jette dans le travail», pour se «distraire», oublier son mal et la menace d’une récidive. Installé à l’auberge Ravoux, en face de la mairie, au centre du village, il va peindre dans un rayon limité et s’attache à toutes sortes de sujets, interprétant librement la réalité des lieux. Il adopte une vie strictement réglée, se lève et se couche tôt, il peint à l’extérieur le matin et retouche ses tableaux l’après-midi, dans une salle mise à la disposition des peintres par Ravoux. Mais il évite la fréquentation des artistes de passage, semblant rechercher la solitude et fuir ce qui pourrait le détourner de la peinture.

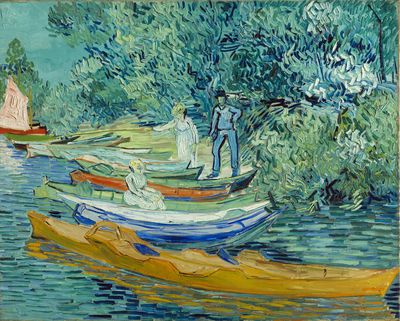

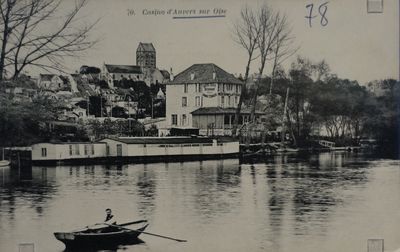

Van Gogh s'intéresse peu aux aspects pittoresques des bords de l'Oise. Ce sujet de loisirs, pêche et nautisme, typiquement impressionniste, détonne, l'artiste semble guidé par le souhait d'en faire un tableau plus facile à vendre. Curieusement, il ne mentionne pas dans sa correspondance cette composition à plusieurs figures. Elle retient surtout l'attention par le spectaculaire traitement des feuillages, en hachures affirmées, très graphiques et colorées, contrastant avec celles de l'eau.

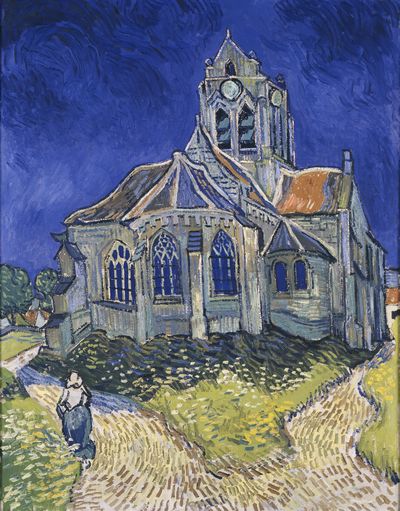

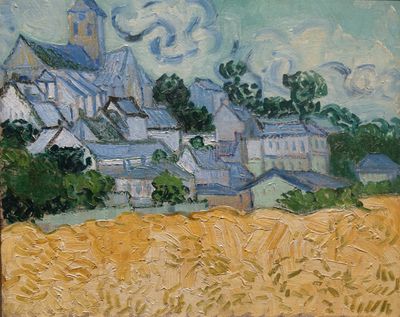

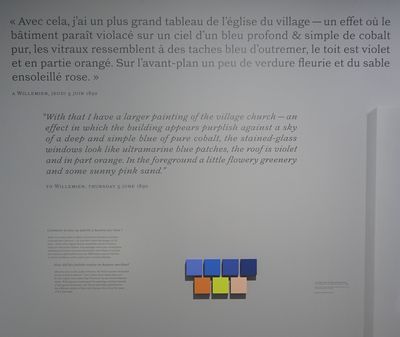

Van Gogh décrit le tableau dans une lettre du 5 juin: «j’ai un plus grand tableau de l’église du village – un effet où le bâtiment paraît violacé contre un ciel d’un bleu profond et simple de cobalt pur, les fenêtres à vitraux paraissent comme des taches bleu d’outremer, le toit est violet et en partie orangé. Sur l’avant plan un peu de verdure fleurie et du sable ensoleillé rose. C’est encore presque la même chose que les études que je fis à Nuenen de la vieille tour et du cimetière. Seulement à présent la couleur est probablement plus expressive, plus somptueuse.»

Parmi les œuvres réalisées à Auvers, ce dessin très achevé est le seul à correspondre à la composition d’un tableau. Il n'est pourtant pas certain qu'il précède la toile. Leur différence se manifeste surtout par le traitement du ciel, auquel Van Gogh donne dans la toile la tonalité dramatique d'un orage.

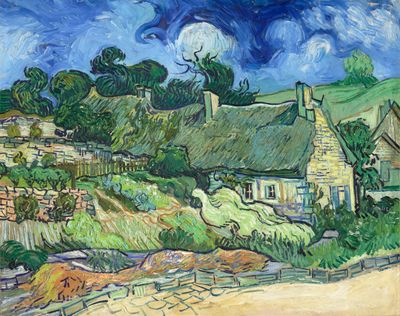

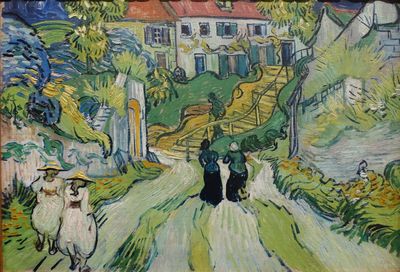

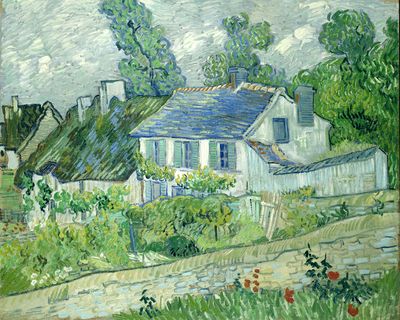

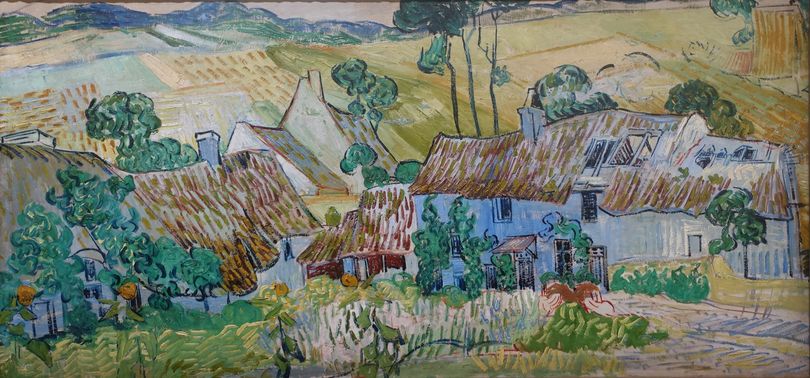

Van Gogh apprécie à Auvers le mélange de maisons traditionnelles en chaume - qui lui rappellent le «Nord» - et de maisons bourgeoises modernes. Il en souligne ici l'harmonieuse cohabitation: «je trouve presqu'aussi joli les villas modernes et les maisons de campagne bourgeoises que les vieux chaumes qui tombent en ruines.».

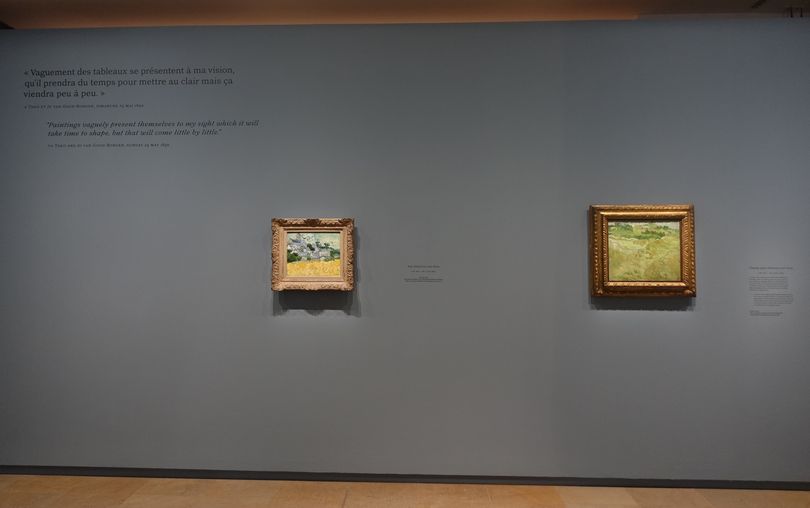

À Théo et Jo Van Gogh-Bonger, vers le mercredi 21 mai 1890

Le 10 juin, Van Gogh mentionne «deux études de maisons dans la verdure», un terme qui décrit bien la dominante verte de celle-ci. Le tracé sinueux de toutes les lignes enflamme la composition dans une vision très nerveuse de ce paysage pourtant paisible. Le cadre original, récemment redécouvert, est exposé dans la salle de médiation. Il a été reproduit pour encadrer cette œuvre. Sa couleur vert pâle accompagne la tonalité d'ensemble.

Ce tableau appartient aux «études» faites par l'artiste à Auvers. Il lui servira de préparation à un tableau plus grand au format double carré (présenté dans la dernière salle de l'exposition). L'artiste était soucieux de distinguer ces toiles préparatoires de ses œuvres possiblement montrables au public, les «tableaux» proprement dits.

Cette grande feuille mêle huile et aquarelle de plusieurs teintes. Ce mélange est rare au sein de l'œuvre de Van Gogh, mais il montre combien la frontière entre peinture et dessin peut être ténue dans son esprit. Il s'y livre à un éblouissant jeu graphique d'opposition de traits droits et de volutes. La dominante bleue manifeste son attirance pour cette couleur à Auvers.

2 - « Auvers est gravement beau ... » (seconde salle)

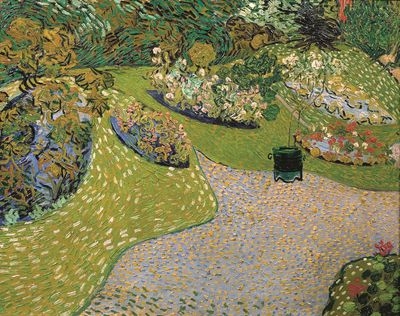

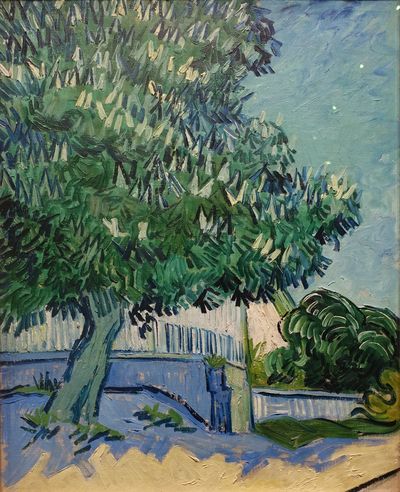

Le tableau représente une vue du jardin du peintre Daubigny, auquel Van Gogh a consacré quatre toiles. Dans cet espace clos, sans horizon, il varie sa touche de façon spectaculaire, associant des traces de brosse en forme de points, de bâtonnets détachés ou serrés, alignés ou tournoyants, selon les massifs, qu’il représente délimités par des contours appuyés, dans une vision que lui inspire l’art japonais.

À Auvers, Van Gogh exécute des études rapidement brossées, dans un format proche du carré pourtant peu propice au paysage. Elles sont parfois presque monochromes, avec de grands premiers plans sans véritable motif et une touche toujours très marquée. Elles témoignent de sa soif d'explorer de nouvelles propositions expressives.

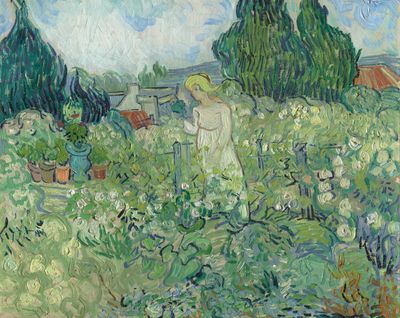

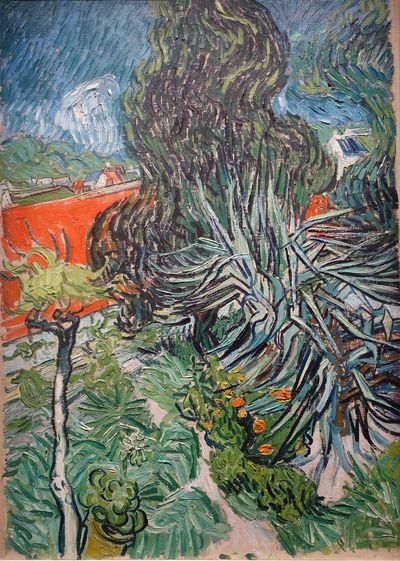

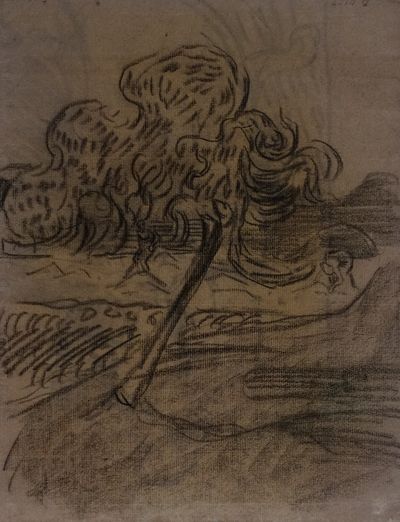

La toile appartient aux premières peintures d'Auvers. Exécutée dans le jardin du Dr Gachet, elle conserve un écho de certains paysages du sud: cyprès élancés et torturés, vue plongeante semblable à celle qu'offrait sa chambre à Saint-Rémy. L'artiste y voit des «plantes du midi». Il confère à ce modeste coin de jardin la dimension d'un espace complexe et vivement animé.

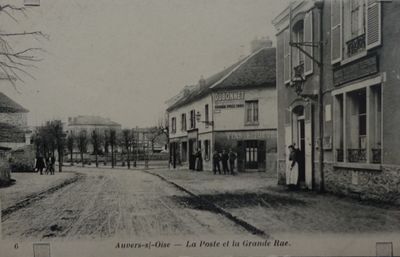

Cabinet n°2 - Auvers-sur-Oise, un village pittoresque

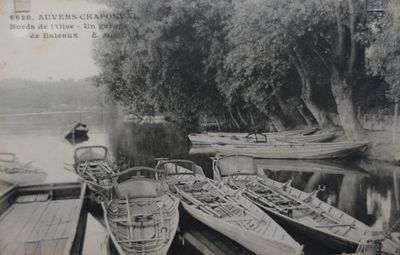

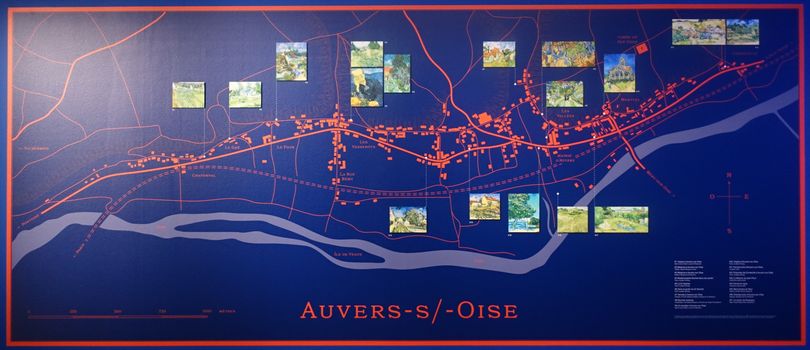

En 1890, Auvers-sur-Oise est un bourg peuplé de 2000 habitants, réunissant différents hameaux agricoles étirés sur près de 10 km le long de l’Oise.

À une heure de train au nord de Paris, le village attire beaucoup de citadins, à l’instar du Dr Gachet, qui y construisent de nouvelles résidences. Leurs constructions modernes contrastent avec les maisons aux vieux toits de chaume, interdits depuis un incendie en 1879, qui émeuvent Van Gogh parce qu’ils lui rappellent son Brabant natal.

Le village accueille également de nombreux peintres. Charles-François Daubigny s’y installe en 1861 ; sa veuve ouvrira son jardin à Van Gogh. Cezanne, Pissarro et une foule d’autres artistes, étrangers souvent, viennent y chercher le pittoresque d’un paysage d’Île-de-France vallonné, baigné par l’Oise, avec des maisons s’étageant à flanc de coteau, entre bois et champs.

Cartes postales et photographies d'Auvers-sur-Oise. Fin du XIXe siècle. Archives départementales du Val-d'Oise, Bibliothèque nationale de France, Collections particulières. Coproduction: ACC Artistic Creative Company / Musée d'Orsay, 2023.

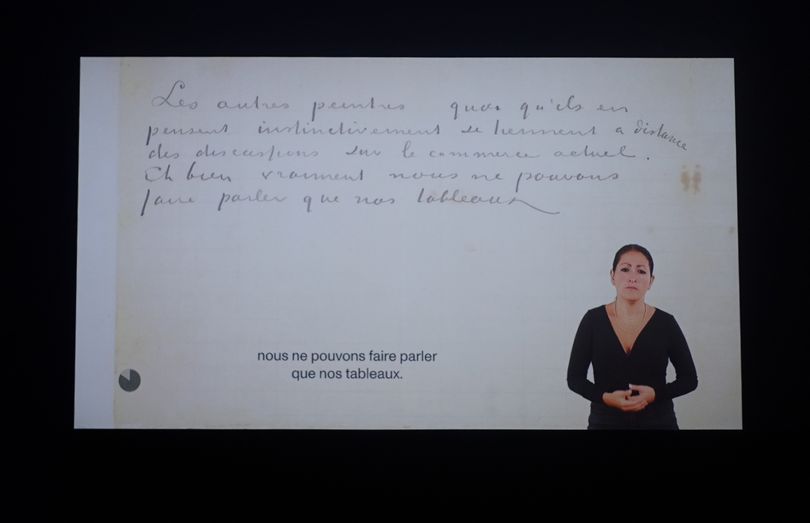

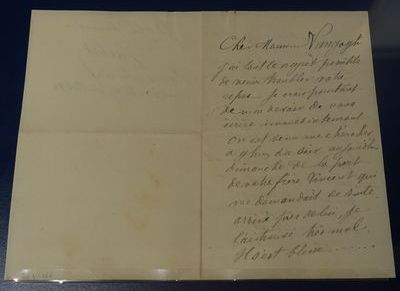

Cabinet n°3 - Les lettres d'Auvers

La correspondance de Van Gogh couvre une vingtaine d’années de sa vie et comprend 820 lettres de sa main, les quatre cinquièmes étant adressées à son frère Theo, écrites en français à partir de 1886. À Auvers-sur-Oise, Van Gogh écrit régulièrement à Theo malgré leur proximité géographique, à sa sœur Willemien, à sa mère et à Gauguin.

On conserve 24 lettres de cette époque. Elles décrivent sa vie quotidienne, ses besoins matériels, ses rencontres et, succinctement, ses peintures. Elles expriment ses attentes envers Theo, son angoisse grandissante, à demi-mot, puis plus ouvertement.

Six n’ont pas été envoyées. Ce sont souvent des brouillons qui révèlent les hésitations de Vincent dans cet exercice d’écriture. Dans cet espace, sont lues sa première lettre d’Auvers et sa dernière, dans sa version non envoyée, ainsi que d’autres extraits de cette correspondance.

GÉNÉRIQUE

Les lettres d'Auvers-sur-Oise.

Choix des extraits: Emmanuel Coquery.

Production: Musée d'Orsay / Direction du numérique.

Production déléguée: Opixido, Delphine Marguerite.

Direction artistique: Opixido, Eric Delmotte.

Graphisme et animation: Opixido, Orion Frossard.

Design sonore: Opixido, Andrea Perugini, Matthias Bourre.

Voix: Gauthier Jansen.

Langue des signes française: Langue Turquoise.Lettre de Vincent van Gogh à Willemien van Gogh avec croquis de L'Arlésienne et d'Inter Artes et Naturam (Entre art et nature)

de Pierre Puvis de Chavannes, 5 juin 1890. Plume et encre noire. Amsterdam, Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Foundation).

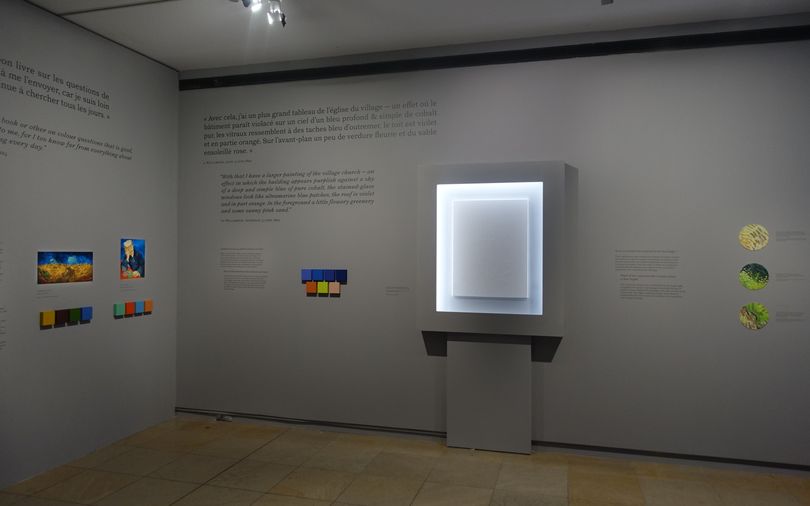

Espace de médiation - Van Gogh, la couleur en relief

Van Gogh s'intéresse aux théories sur les contrastes des couleurs, qu’il étudie notamment dans la Grammaire des arts du dessin de Charles Blanc (1867).

Deux couleurs sont dites complémentaires lorsqu'elles opposent l’une des trois couleurs primaires (jaune, rouge et bleu) au mélange des deux autres: jaune et violet, rouge et vert, bleu et orange. Lorsqu'on juxtapose deux couleurs complémentaires, l'effet de contraste renforce leur intensité.

Chez Van Gogh, le contraste se veut aussi poétique. Il souligne l'expression de ses sentiments: dans le Champ de blé aux corbeaux, les associations du jaune et du bleu foncé d’une part s'opposent à celles de l'ocre rouge et du vert d'autre part. Dans le Portrait du Docteur Gachet, il juxtapose l'orange et le bleu en partie haute, le rouge et le vert en partie basse. Il mélange le rouge et le bleu pour obtenir la couleur pourpre des fleurs de digitale (aujourd'hui bleues par effet de décoloration).

Durant son séjour à Arles, Van Gogh commence à utiliser la laque géranium. C’est un rouge vif qui contient de l'éosine, un colorant synthétique apparu en 1873. Ce pigment est très présent dans sa période d'Auvers.

Toutefois, la laque géranium peut se ternir rapidement sous l'effet de la lumière, surtout quand elle est mélangée. Dans les tableaux, les roses blanchissent, tandis que les violets deviennent bleus.

Van Gogh a conscience de cette décoloration, car elle apparaît rapidement. «Il faut outrer la couleur davantage, toutes les couleurs que l'impressionnisme a mis à la mode sont changeantes, raison de plus pour les employer hardiment, le temps ne les adoucira que trop.»

Après son séjour dans le Midi, le peintre hollandais s'exclame à son arrivée à Auvers: «je vois des violets davantage où ils sont». Dans cette région moins ensoleillée que la Provence, il perçoit mieux les ombres. Les paysages étant plus verdoyants, sa peinture s'oriente vers une dominante verte-bleue. Il montre une attirance particulière pour les différentes nuances de bleu et choisit d'ailleurs cette couleur pour certains dessins.

Ce cadre a été fabriqué sur les indications de Van Gogh pour sa toile Chaumes de Cordeville à Auvers-sur-Oise (salle 2). Il a été retrouvé récemment par Wouter van der Veen dans le grenier de la maison du Docteur Gachet.

Le peintre attachait une grande importance à l'encadrement de ses peintures, qu'il évoque à de nombreuses reprises dans sa correspondance. Contrairement au cadre doré et sculpté dans lequel le tableau a été présenté jusqu’à présent, ce cadre d'origine présente une baguette plate et simple, d’une couleur unie, qui met en valeur les couleurs, la touche et le relief du tableau.

Sur ce modèle, d’autres tableaux du musée d'Orsay provenant de la collection Gachet, notamment L'église d'Auvers, ont été pourvus de nouveaux cadres, afin de mieux respecter les choix de l'artiste dans la présentation de ses œuvres.

3 - Bouquets et études de plantes

À Auvers-sur-Oise, Van Gogh peint 9 natures mortes de fleurs, dans l’intention probable de les vendre ou de les donner. Leur production s’étend de son arrivée, mi-mai, à la mi-juin.

Plusieurs sont exécutées chez le Dr Gachet, à son intention, et dialoguent ainsi avec des tableaux de sa collection, ceux de Cezanne notamment. La plupart sont de petite taille, comme des exercices où la rapidité est recherchée, mais quelques-unes ont le format ambitieux de ses natures mortes florales d’Arles ou de Saint-Rémy.

Tous ces bouquets frappent par l’audace d’une touche très manifeste, une composition très simple jouant sur la géométrie de la table et des vases, et des arrangements de fleurs champêtres sans apprêt.

Cette petite toile a été peinte dans le jardin du Dr Gachet, juste après l'exécution de son portrait. Elle est exceptionnelle dans l’œuvre du peintre par sa concentration sur un détail, un morceau de nature vu sans contexte, à contre-jour, au pied de l'arbre, dans toute la vivacité colorée que sa touche anime.

Ce tableau est très révélateur du désaccord chromatique provoqué par la décoloration de la laque rouge, à base d’éosine, qui se dégrade à la lumière. Les renoncules bleues étaient violettes, et le fond, plus mauve. Néanmoins, la composition sophistiquée de la toile conserve toute sa force. Elle inscrit en effet dans un strict carré un bouillonnement de rondeurs qui contrastent avec les diagonales fortes de la table et du vase japonisant.

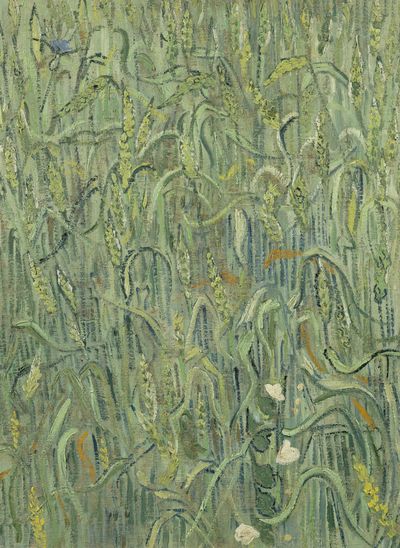

Cette étude d’épis de blés, vus en plongée de façon à former un motif sans espace, a servi de fond à deux portraits peints par Van Gogh d'une jeune paysanne coiffée d'un chapeau de paille, dont la robe blanc-rose offre la couleur complémentaire au vert pâle. Le blé y forme une sorte d'arrière-plan décoratif, comme dans une tapisserie médiévale au motif «mille fleurs».

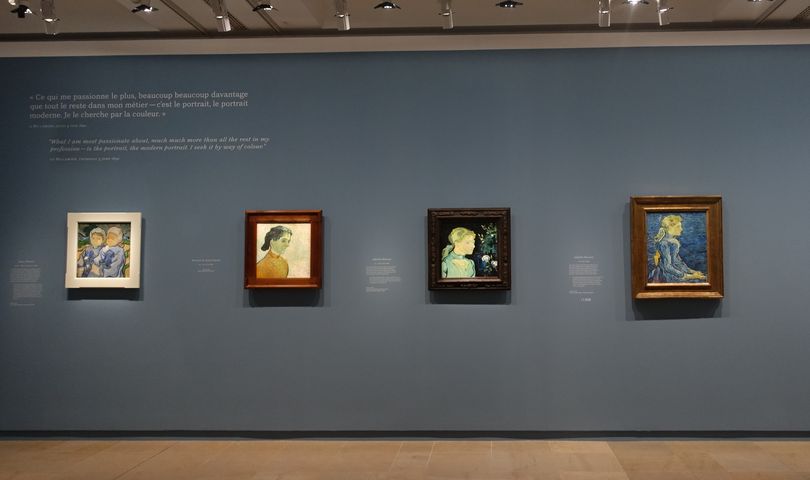

4 - Le portrait moderne

Peindre les gens est «la seule chose en peinture qui m’émeut le plus profondément et me fait ressentir l’infini, plus que toute autre chose».

L’ambition de Van Gogh est d’atteindre chez ses modèles «cet éternel indéfinissable, dont le nimbe était le symbole et que nous essayons d’atteindre par l’éclat lui-même, par la vibration de nos couleurs». Exalter leur caractère par la couleur, donner à ses toiles l’expressivité des passions qui les habitent, voilà ce qui constitue «le portrait moderne».

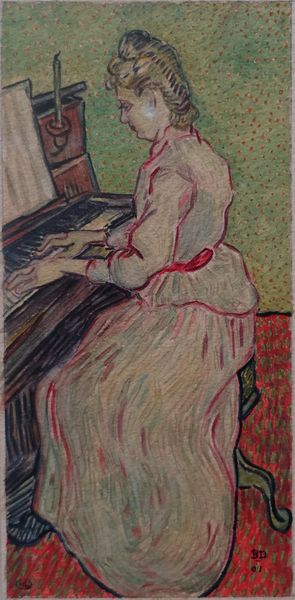

Mais à Auvers comme auparavant, il peine à trouver des modèles, sinon dans son entourage immédiat : Gachet, sa fille Marguerite, la fille de son aubergiste, Adeline Ravoux, des enfants, deux jeunes femmes non identifiées.

Il déploie dans ces portraits des expérimentations plastiques parfois étonnantes, par le format carré, les fonds tramés, des jeux de couleur ton sur ton, un dessin simplifié à l’extrême.

Ce double portrait de fillettes non identifiées existe en deux versions, comme le Jardin de Daubigny ou Le Docteur Paul Gachet. Le tableau s'est décoloré par la disparition du carmin laqué présent dans les chairs, une partie des robes et les toits des maisons à l'arrière-plan. Cette toile témoigne de l'intérêt du peintre pour le portrait d'enfant, ravivé par la naissance de son neveu Vincent le 31 janvier.

Les trois portraits que Van Gogh a peint d'Adeline Ravoux ont en commun une dominante bleue prononcée. Celui-ci est d'un format carré, malaisé pour un portrait; le peintre a dû ajouter un motif de roses pour nourrir la composition.

Van Gogh a peint à trois reprises la fille de son aubergiste, Adeline Ravoux, âgée de douze ans, mais elle n’a posé qu’une seule fois. Les deux variantes exposées ici illustrent tant la difficulté de l’artiste à trouver des modèles que sa soif d’explorer des variations sur un même thème.

5 - Études graphiques

À peine arrivé à Auvers-sur-Oise, plein d’une énergie retrouvée, Van Gogh réclame du papier à Theo. Il se lance dans des expérimentations de dessins rehaussés au pinceau d’une huile bleue, mélangés d’aquarelle, sur des papiers gris-bleu ou rosé. La plume et l’encre s’y mêlent à la craie noire, bleue ou brune, ou au crayon. Il multiplie des essais, d’étonnants griffonnages et des notations fugaces aux résultats éblouissants de vivacité.

Neuf grandes feuilles montrent des vues du village ou des champs alentour, tandis que 48 pages dessinées et un carnet de croquis révèlent sa curiosité pour les gens, les animaux, saisissant des détails inattendus.

Avec ces dessins, Van Gogh s’occupe entre deux tableaux, se change les idées en restant actif, comme pour conjurer la peur du vide ou d’une crise toujours menaçante.

Ce carnet de notes quadrillé, utilisé comme carnet de croquis, est l’un des quatre subsistants, et le seul de sa période française. Plus qu'à demi rempli de griffonnages aux sujets très divers, d'une notation fugace à une idée de tableau, il montre mieux qu'aucune œuvre l'œil toujours en alerte du peintre. Certaines pages, précocement détachées, sont entrées dans les collections nationales avec la collection Gachet.

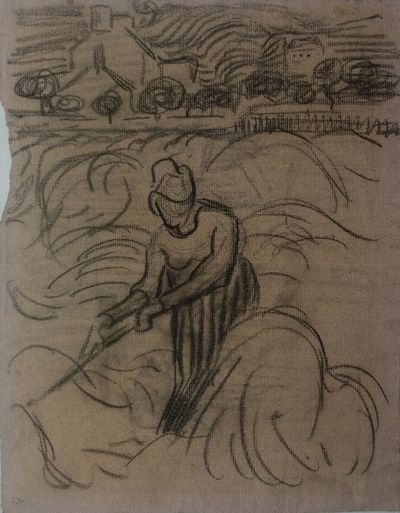

Cette étude prépare l'important portrait de Marguerite Gachet, la fille du Dr Gachet. La toile au format double carré, fragile, n’a pu être empruntée au Kunstmuseum de Bâle, auquel elle l'a vendue en 1934. Selon son frère, Paul Gachet, Van Gogh avait offert la toile à son modèle le jour même.Gauguin à Vincent, vers le samedi 28 juin 1890

Van Gogh a dessiné cette tête de sphinx d'après un moulage en terre cuite ornant la clef d’un arc en pierres surmontant une porte de villa bourgeoise, rue Rajon. Il éprouve un vif intérêt pour l'art égyptien, et exprima son regret de ne pouvoir visiter la maison égyptienne de l'Exposition universelle en 1889. Il voit probablement dans ce masque la tête d'un pharaon, un de ces rois «calmes, sages et doux, [...] éternellement des agriculteurs adorateurs du soleil».

6. 1 - De la pleine campagne caractéristique et pittoresque

caractéristique et pittoresque…

Sur les 74 toiles peintes à Auvers, environ 20 sont consacrées à des paysages «naturels», sans maisons ou presque, nombre d’entre eux faits sur le plateau au-dessus du village. La plupart sont peintes durant la seconde partie du séjour auversois de Van Gogh. Ces vues de champs, où se juxtaposent parcelles de céréales, choux, luzerne, betteraves ou pommes de terre, sont rarement accompagnées de figures d’ouvriers agricoles, alors qu’ils devaient être nombreux en cette saison. C’est probablement, chez Van Gogh, un signe du désir d’exprimer son sentiment de solitude.

Cette étude de paysage est atypique dans la production d’Auvers, qui compte peu de figures. Peinte sur une grande feuille de papier, elle mêle technique graphique et peinture, et prépare sans doute une toile au format double carré (format-utilisé-par Van Gogh à 13 reprises).

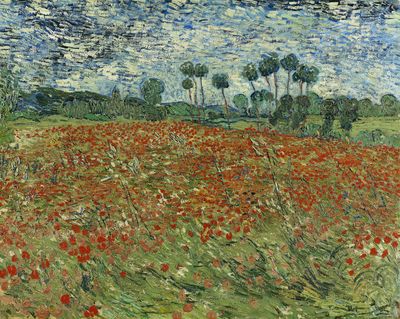

Van Gogh, qui semble ici revenir à ses recherches pointillistes des années 1886-87, affirme radicalement la planéité et joue du contraste vigoureux entre deux couleurs complémentaires, le rouge et le vert. Le traitement du ciel en touches bâtonnets de couleurs contrastées, les stries des tiges de luzerne nettement dessinées au milieu des coquelicots, font de cette toile un exemple spectaculaire de ses expérimentations sur un sujet banal.

Cette vue d’un champ de blé ou de foin a longtemps été datée de la période d'Arles, à cause de sa dominante jaune, une couleur inhabituelle à Auvers. Mais l'on reconnaît bien au fond l'horizon vu du plateau, la silhouette de l’église et la cheminée de la fabrique.

Cette toile lumineuse, dominée par la triade des primaires rouge-jaune-bleu, et aux couleurs inhabituellement vives et chaudes pour la période d'Auvers, est pourtant l’un des derniers paysages de l'artiste. Van Gogh lui donne une agitation fiévreuse par des flux de touches aux lignes obliques et contradictoires.

6. 2 - Les formats en double carré

Parmi les 74 tableaux peints à Auvers se distinguent 13 toiles au format «double carré» : 12 paysages et un portrait en hauteur, d’un format allongé de 50 cm sur 1 mètre unique dans l’œuvre de Van Gogh. L’exposition rassemble pour la première fois 11 de ces œuvres.

Cet ensemble est d’autant plus significatif qu’il s’agit d’un format choisi délibérément par l’artiste et non d’un format commercial, et qu’il comprend ses trois derniers tableaux.

Leur réalisation s’étale sur un peu plus d’un mois, entre le 20 juin et la mort du peintre: il ne s’agit pas d’une série peinte dans un jet créatif, mais d’une recherche pensée, reprise, approfondie. Visait-elle à former un ensemble décoratif constituant une longue frise, ou était-ce la base d’un projet d’exposition personnelle comme l’évoque Van Gogh le 10 juin 1890 ?

Ces toiles révèlent assurément des explorations plastiques d’une grande liberté, d’un artiste au seuil d’une «nouvelle peinture».

Van Gogh décrit ce tableau dans une lettre du 2 juillet: «Puis un sous-bois, des troncs de peupliers violets qui perpendiculairement comme des colonnes traversent le paysage.» Il ne mentionne pas le couple amoureux, dernière occurrence de ce motif qui hante comme un regret l’œuvre du peintre. Ici, pas d’horizon, l’espace est clos, chaotiquement rythmé par les peupliers. La géométrie des troncs, soulignée par leurs contours noirs, s’oppose au bouillonnement des herbes et des fleurs.

Le 10 juillet, une lettre mentionne une nouvelle série de 3 toiles: «Ce sont d'immenses étendues de blés sous des ciels troublés et je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême.»

Avec sa perspective à points de fuite multiples créée par les trois chemins, le tableau donne à l’espace un caractère éclaté, «primitif», qu'animent vivement les longues touches en circonflexes des corbeaux, du ciel et des blés. La saturation chromatique poussée dans son contraste extrême rend puissamment l'angoisse du peintre.

Cette toile offre la composition la plus dépouillée, dans son opposition simple de la terre et du ciel, du vert et du bleu, de ces formats en double carré. C’est le trouble du ciel qui prend ici une place prépondérante, avec un horizon bas comme ceux des paysages hollandais du 17e siècle, admirés par Van Gogh.

Van Gogh mentionne le tableau dans une lettre du 24 juin «Enfin un effet de soir - deux poiriers tout noirs contre ciel jaunissant. Avec des blés et dans le fond violet le château encaissé dans la verdure sombre.» Le point de vue inhabituellement à hauteur d'homme divise terre et ciel en deux moitiés contrastantes, ce qui en fait la composition la plus stable de la série. La touche courte mais orientée en tous sens contribue à l'effet recherché de crépuscule frémissant.

Van Gogh rabat des grandes masses sur le plan de la toile, qu'il anime en les liant par une touche en fer à cheval ou en bâtonnets. L'œuvre semble empreinte du souvenir des paysages à la manière de Rubens peints par Delacroix: «J'ose t'engager à croire que dans le paysage on continuera à chercher à masser les choses par le moyen d'un dessin qui cherche à exprimer l’enchevêtrement des masses. Ainsi te rappelles-tu le paysage de Delacroix, la lutte de Jacob avec l'ange [en l’église Saint-Sulpice]?»

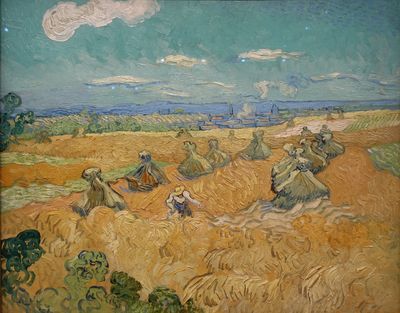

Ce tableau, qui se rattache par son sujet aux champs de blé éclatants d'Arles et de Saint-Rémy, est ici traité d'une façon entièrement nouvelle par son cadrage resserré un peu en surplomb, à la façon d'une nature morte. Dans cet espace bouché, étiré, sans horizon, Van Gogh anime rythmiquement sa composition par la répétition du motif, le jeu des diagonales croisées et l'opposition entre couleurs complémentaires: le jaune de la paille et le violet des ombres (devenu bleu par sa dégradation).

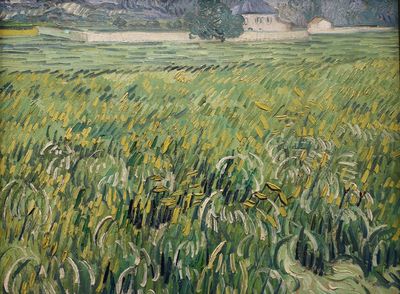

Le tableau frappe par l'absence de toute figure humaine, mais surtout par son espace profond, à la fuite artificiellement exagérée, organisée par les lignes zigzagantes des champs. Conscient d'un effet d'écrasement qui accentue cette fuite, Van Gogh en parle comme d'une toile «longue d'un mètre sur 50 centimètres seulement de hauteur». L'horizon haut n'offre qu'une fine bande d'un ciel dont la couleur verte se fond avec celle des champs, accentuant l'illusion d'un espace infini.

Point de vue en surplomb, horizon très haut, resserrement chromatique aux seuls bleu-violet et jaune, masses rabattues sur le plan de la toile et lignes très graphiques de la pluie: le tableau tend vers la simplicité d'une estampe japonaise. Ce motif de pluie, déjà traité par Van Gogh dans une toile d'après Hiroshige, semble étroitement lié à son idée de l'art japonais et perdure, à Auvers, comme une référence esthétique importante.

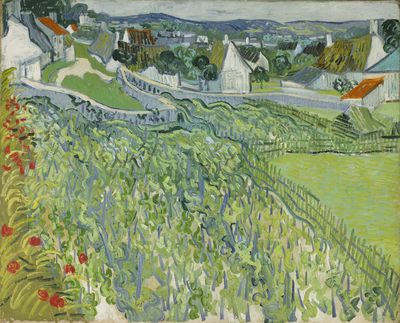

Van Gogh évoque ce tableau dans une lettre du 10 juillet: «la troisième toile est le jardin de Daubigny, tableau que je méditais depuis que je suis ici». C'est de fait la composition la plus complexe de la série, la seule à porter un titre, comme un hommage au peintre admiré. Il en peint dix jours plus tard une autre version: «une de mes toiles les plus voulues», pour l'offrir à la veuve du peintre. Le motif est recomposé car le véritable point de vue ne peut associer à la fois la maison et l'église.

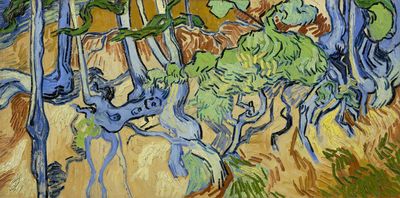

Andries Bonger, beau-frère de Theo, mentionne ce tableau comme le dernier de Van Gogh. Cet entrelacs de racines dénudées, cadré très près comme un gros plan de photographe, présente une composition presque abstraite. Paradoxalement, c’est aussi l’image que l’on peut associer le plus directement à un motif réel récemment identifié. Ce sujet, peint le jour même du suicide, porte de toute évidence une charge symbolique: «ma vie à moi aussi est attaquée à la racine même», écrivait-il le 10 juillet.

Le tableau est daté de la toute fin de la période auversoise grâce à une note d'Andries Bonger, beau-frère de Theo, qui en parle comme d'une «dernière esquisse». La touche parfois sommaire, des aplats sans touche apparente et le ciel non travaillé indiquent qu'il n'a pas été achevé. Cas unique dans cet ensemble de doubles carrés, il en existe deux études de petits formats montrant que le peintre est parti de motifs réels, puis a recomposé l'ensemble en le situant dans un paysage dégagé.

Cabinet n°4 - Une reconnaissance rapide et éclatante

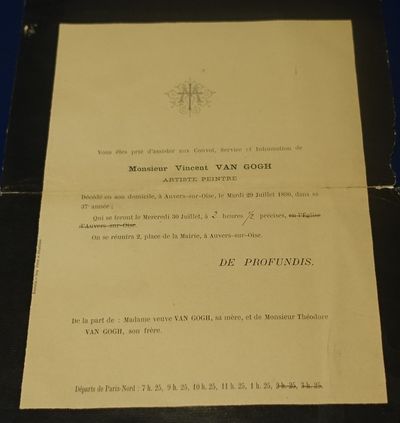

Le dimanche 27 juillet au soir, Van Gogh se tire une balle dans la poitrine, sur les hauteurs d'Auvers. Blessé mais conscient, il parvient à redescendre à l'auberge Ravoux. Le médecin local, le Dr Mazery puis le Dr Gachet, appelés à son chevet le déclarent intransportable et inopérable. Ils font appeler Theo, qui arrive le lendemain. Van Gogh meurt le 29 vers 1h30 du matin.

Il est enterré le 30 juillet, entourée de villageois, de quelques amis peintres venus de Paris, comme Émile Bernard, Charles Laval, Lucien Pissarro, et Julien Tanguy, ainsi que de Theo et de son beau-frère Andries Bonger.

Van Gogh, qui a connu sept ou huit crises de démence au cours des 18 mois précédents, a tenté de s'empoisonner plusieurs fois au cours de celles-ci, et avait entre ces épisodes des pensées suicidaires. Il n'en connaît aucune à Auvers, mais vit dans l'angoisse de leur retour.

Van Gogh souffrait d'un état dépressif ancien - de "mélancolie" -, accentué par l'échec de son projet de communauté d'artistes, suite au départ de Gauguin d'Arles, fin décembre 1888. La Naissance de son neveu Vincent, comme le désir de Theo de s'établir à son compte, l'ont fait se sentir un fardeau pour son frère. Il est aussi possible qu'il ait eu conscience de la syphilis de Theo, et de la fin inéluctable de son soutien.

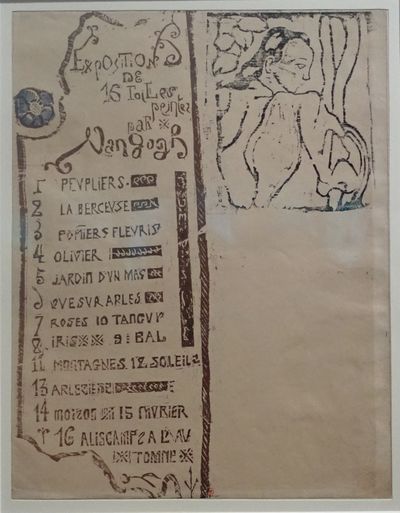

À la nouvelle de la mort de Van Gogh, le 29 juillet 1890, les lettres de condoléances des peintres amis des deux frères affluent vers Theo. Loin du mythe de l’artiste maudit, elles montrent que Vincent est un peintre reconnu de ses pairs, célébré par quelques critiques, fort de plusieurs expositions et qui a vendu en février une première toile.

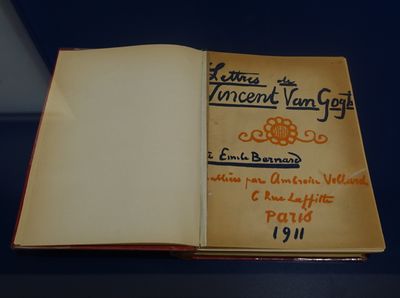

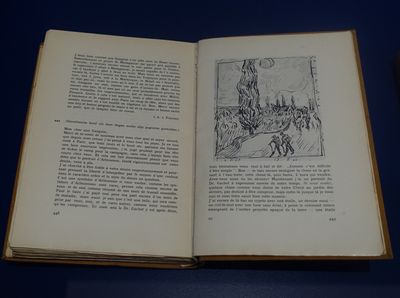

Theo monte aussitôt une première exposition dans son appartement, tandis que Gachet, très affecté, projette une monographie illustrée et commande à son élève Blanche Derousse des gravures de reproduction. Émile Bernard, sans doute l’ami le plus proche, publie dès 1893 les lettres que Van Gogh lui a adressées.

À la mort de Theo, atteint de la syphilis, six mois après la mort de son frère, en février 1891, sa veuve Johanna (1862-1925) s’emploie à faire publier et connaître les tableaux et les lettres de son beau-frère, dont elle a hérité. Son fils Vincent (1890-1978) fondera le musée Van Gogh d’Amsterdam en 1973, mais il est certain qu’au moment de la Première Guerre mondiale, Van Gogh est déjà clairement reconnu comme un protagoniste de l’art moderne.

La littérature s'est emparée de la vie de Van Gogh dès 1934, mais c'est le cinéma qui a été l'agent le plus puissant de la transformation en mythe de la figure de l'artiste.

Le 7e art s’est particulièrement intéressé à la dernière période d'Auvers-sur-Oise, sur laquelle plane l'élément dramatique par excellence, le suicide du peintre. Vincente Minnelli tire d’un best-seller d'Irving Stone, Lust for life (1936), la matière du premier film de fiction sur le peintre, incarné par Kirk Douglas, dont le titre français est La vie passionnée de Vincent Van Gogh (1956).

Mais c'est un cinéaste peintre de formation, Maurice Pialat, qui a fait de la période d'Auvers la matière de tout un film, pourtant sobrement intitulé Van Gogh (1991), comme si tout le peintre s'y résumait.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)