|

MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°502 du 29 avril 2020 |

|---|

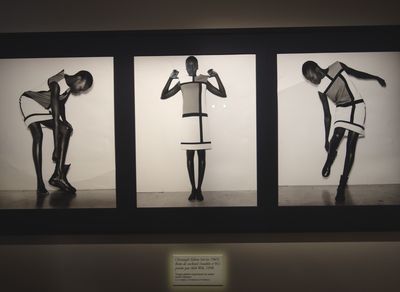

La collection haute couture automne-hiver 1965 est présentée le 6 août. Alors qu’il l’a partiellement achevée un mois plus tôt, Yves Saint Laurent décide toutefois d'en redessiner certains modèles pour insuffler un vent de modernité. C'est dans l'ouvrage offert par sa mère Piet Mondrian, sa vie, son œuvre, écrit par Michel Seuphor en 1956, qu’il trouve l'inspiration. La collection comprend 26 modèles, sur les 106 du défilé, inspirés par les créations du peintre Piet Mondrian (1872-1944). Cet hommage appuyé marque un temps fort dans l'histoire de la mode, en transformant un tableau en une œuvre animée. Mondrian lui-même avait peut-être ressenti cette évolution : « Non seulement la mode est le fidèle miroir d’une époque, mais elle est une des plus directes expressions plastiques de la culture humaine » (Revue Heim, septembre 1931).

C'est une véritable révolution. Yves Saint Laurent explique alors ce choix par une volonté forte de ne plus créer des robes composées uniquement de lignes mais également de couleurs : la mode devait bouger et ne plus être raide. Il décide d’habiller son époque de robes proches de l'abstraction aux silhouettes simples et parfaitement proportionnées. La prouesse technique réside dans l’incrustation de carrés de jersey se combinant entre eux sans que rien ne se perçoive à l’œil nu.

Ces robes se veulent « éclatantes et perpétuellement en mouvement comme des mobiles de couleurs » (« Le couturier qui a pensé aux femmes d'aujourd’hui » par Patrick Thévenon, Candide, 15 août 1965).

Le succès est tel que la robe Mondrian est extrêmement copiée, notamment aux États-Unis. Cette diffusion internationale et immédiate participe à la notoriété du couturier mais aussi à celle de ce peintre qui n’était alors que très peu représenté dans les collections des musées français et dont la première rétrospective à Paris ne s’ouvre qu’en 1969. De nos jours, les créateurs de mode continuent de s’inspirer des dernières œuvres de l'artiste du mouvement « De Stijl » pour leurs créations.

2 - HISTOIRE D'UNE COLLECTION

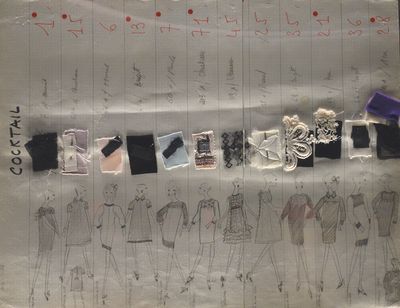

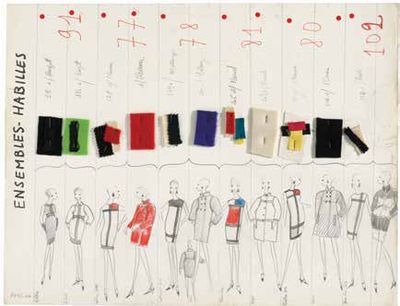

Ensemble de croquis originaux (01), croquis de recherche (02), fiches de Studio dites feuilles de Bible (03), planches de collection (04), plan du défilé (05), programme de défilé (06) et article de presse (07) de la collection haute-couture automne-hiver 1965.

Le croquis original (01), réalisé par Yves Saint Laurent, est la première étape de la création d'une collection. C’est à partir de ce croquis transmis aux ateliers qu’est créée la toile puis le prototype qui défile. Les croquis de recherche (02) sont des croquis réalisés au même moment mais qui ne sont finalement pas retenus. Une fois le croquis original sélectionné pour la collection, il est reproduit sur des fiches, dont l’appellation « feuilles de Bible » (03) révèle toute l’importance. Ce document indique, outre les informations liées à l’atelier et au mannequin auquel le modèle est attribué, les références des matières et des coloris, le nom des fournisseurs et l’accessoirisation prévue pour cette création. Les planches de collection (04) regroupent les modèles par thème et permettent ainsi d’avoir une vision d’ensemble du défilé. Le plan du défilé (05) permet d’organiser le placement des invités (clientes, journalistes, amis, acheteurs) au défilé. Sur le programme de collection (06), chaque modèle est décrit. Il était donne au public le jour du défilé et lu par une speakerine à chaque passage des modèles, en français et en anglais. Enfin, après sa présentation, la collection est commentée dans des articles de presse (07).Les manteaux de cette collection s’inscrivent dans une même démarche de modernité. Yves Saint Laurent fait ainsi cohabiter des fourrures luxueuses et de la toile cirée afin de créer un jeu de ligne. « N’oublions pas les fourrures, toutes d’un délire magnifique et composées toujours de deux matières alternées en bandes horizontales : vison blanc et ciré noir ; vison sauvage et daim ; vison noir et ciré blanc : toutes accompagnées d’inattendus chapeaux multicolores, en forme de demi-ballon de plage » (Combat, 7 août 1965).

Robe Mondrian 1 est la première œuvre de la série « Hommage à Yves Saint Laurent » qui apparaît tel « un défilé imaginaire en sculptures lumineuses, faisant le trait d’union entre la mode et l’art ».

L’artiste s’est inspiré du travail du couturier qui, selon lui, « a complétement redéfini la silhouette féminine ». Afin de traduire le statut d’icône populaire de ces robes, Nicolas Saint Grégoire s’est tourné vers des matériaux caractéristiques des enseignes lumineuses. Il mène ainsi une réflexion sur la démocratisation de ces créations textiles qui sont sorties du cadre strict et privilégié de la haute couture.

3 - LE STYLE

Cette section réunit des tenues qui définissent le style Saint Laurent. La plupart d'entre elles incarnent l'appropriation du vestiaire masculin et la modernisation de l'habillement féminin. Yves Saint Laurent, nourrie de personnalités fortes comme Marlène Dietrich, Greta Garbo, ou des femmes qui entourent le couturier, se définit par une féminité affirmée, de la figure de garçonne à celle de femme fatale.

Smoking, caban, trench-coat, tailleur, jumpsuit ou saharienne sont sans cesse réinterprétés pendant la longue carrière du couturier, tél un leitmotiv se déclinant à l’envi au fil des collections. Ces nouveaux classiques voient le jour pour la première fois avant 1970, accompagnant l'émancipation des femmes et leur reconnaissance sociale. Ainsi, Yves Saint Laurent résume « les modes passent, le style demeure. Mon rêve est de donner aux femmes les bases d'une garde-robe classique, échappant à la mode de l’instant, leur permettant une plus grande confiance en elles-mêmes ». Héritage intemporel, le style Saint Laurent continue d'être perceptible dans le vestiaire des femmes d'aujourd'hui.

4 - UN AIGLE À DEUX TÊTES

Ce film est consacré à la relation unique qui a lié Yves Saint Laurent et Pierre Bergé toute leur vie durant. Ils ont ensemble fondé et dirigé une maison devenue un empire, le premier à la création, et le second, à la direction. De ce couple, Yves Saint Laurent dit lui-même « ce grand aigle à deux têtes qui cingle les mers, dépasse les frontières, envahit le monde de son envergure sans pareil, c’est nous ».

5 - HOMMAGE À LA MODE

Yves Saint Laurent a exploré l’histoire de la mode au travers de sa création. II transforme les toges antiques des vestales en robes du soir drapées tandis que ses robes d’inspiration médiévale - dont la broderie appelle la technique de l’orfèvrerie - restituent fidèlement les silhouettes des dames du Moyen Âge. Il en est de même pour les robes de la Renaissance, aux étoffes précieuses brochées de fil d’or, de celles du XVIIe siècle, montrant la richesse et le faste de la cour, des robes que les aristocrates et les courtisanes du XVIIIe siècle vont populariser ou encore des crinolines du XIXe siècle. Les modèles qui jalonnent le XXe siècle reflètent l'évolution de la société au travers des courants qui l’ont ponctuée, des années folles au style rétro inspiré des années quarante, leur modernité apparaissant dans le geste créateur du couturier qui en donne une vision à la fois admirative et distanciée. Yves Saint Laurent s’inscrit dans une longue tradition historique de collaboration entre les maisons de haute couture et les artisans des métiers d’art : tisserands, teinturiers, imprimeurs, brodeurs, plumassiers, orfèvres. Chaque maison a sa spécificité, ses techniques développant un style propre. Ce travail d’excellence, commandé en exclusivité pour la maison Yves Saint Laurent sort des ateliers de Rébé, Mesrine, Lesage et Lanel pour les broderies ; Abraham pour les textiles imprimés ; Brossin de Méré pour les textiles et broderies appliquées ; Lemarié pour la plumasserie ; ou encore Goossens pour la bijouterie.

Robe de mariée. Automne-hiver 1990.

Prototype - Atelier Renée. Inspirée par le tableau Les Ménines de Diego Vélasquez.

Robe de satin de soie (Bucol) et de dentelle Chantilly (Marescot). Coiffe serre-tête de velours de soie et de plumes d’autruche.Les enfants d’honneur. Automne-hiver 1990.

Prototype – Atelier Durandeaud et Yuksel.

Robe de demoiselle d’honneur de gazar de soie (Abraham), de dentelle (Marescot) et d’entre-deux de velours de soie.

Ensemble de garçon d’honneur, boléro, pantalon et blouse à volants de gazar de soie (Abraham).Collier « Cœur », 1979

Pendentif en forme de cœur en trois parties, orné de plusieurs centaines de strass gris fumé, cabochons de cristal rouge et perles blanches, auquel est suspendue une goutte de pâte de verre rouge.

Le « Cœur » est l’un des bijoux emblématiques d’Yves Saint Laurent. Créé d’abord uniquement pour son premier défilé en 1962 et réalisé par la maison Scemama, une seconde version apparaît en 1979. Il est comme un talisman qui défile lors des collections haute couture et prêt-à-porter sur le modèle ou le mannequin choisi par Yves Saint Laurent lui-même.

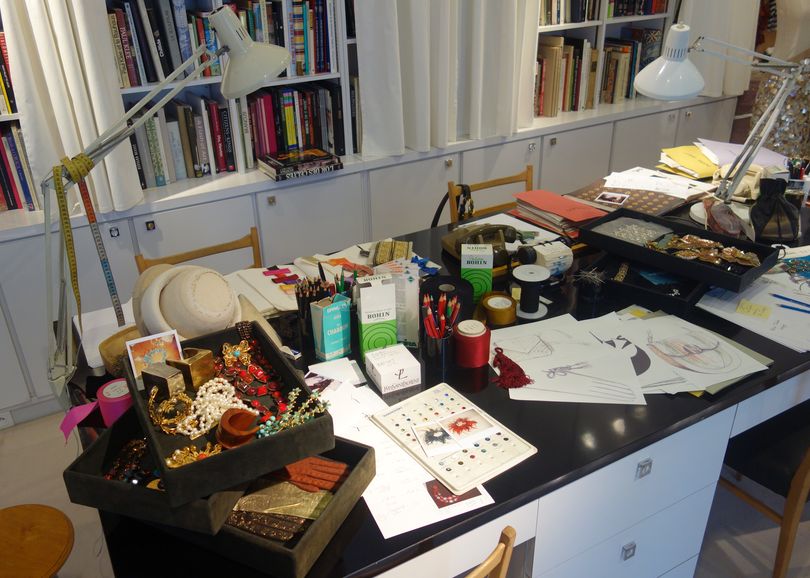

6 - LE STUDIO

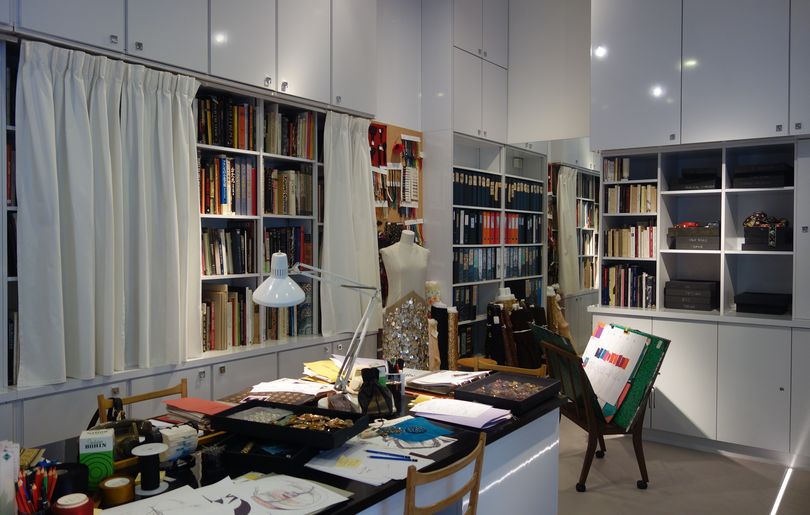

Lieu central de la maison de couture, le Studio a fait battre le cœur du 5 avenue Marceau pendant près de trente ans. La vaste pièce est un espace neutre, clair et silencieux, dont le miroir occupe un pan entier du mur. Les croquis y étaient distribués aux chefs d’ateliers, qui confectionnaient d’abord une « toile », c’est-à-dire une pièce de coton écru qui donne une idée des proportions, de la coupe et de la silhouette finie. Une fois la toile validée, les tissus étaient sélectionnés pour que le modèle soit réalisé, puis accessoirisé. Le couturier examinait alors le mannequin dans le miroir, véritable interface qui créait la distance nécessaire à l’appréciation du vêtement. On retrouve ici une idée de l’atmosphère qui régnait pendant la préparation du défilé ou six à sept collaborateurs travaillaient au quotidien à ses côtés. Dans la bibliothèque se trouvent les principales sources d’inspiration du couturier

7 - BIOGRAPHIE

Cette section retrace, à travers un film de quelques minutes, les grandes dates de la vie du couturier et les événements qui ont marqué l’histoire de la maison de couture.

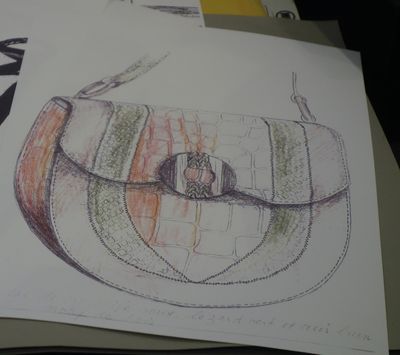

8 - LA PHOTOGRAPHIE DE DEFILÉ ET LES ACCESSOIRES

Claus Ohm (né en 1935) est un photographe suisse allemand qui a suivi pendant plusieurs décennies le travail d’Yves Saint Laurent. Ses photographies se distinguent par un cadrage original dont le traitement en plan rapproché les rend immédiatement reconnaissables. C’est une manière pour lui de sublimer le modèle et de mettre en valeur la beauté singulière des accessoires et du mannequin qui les porte. L‘accessoire occupe une place très importante dans le style d’Yves Saint Laurent qui affirme : « J’aime qu’une robe soit simple et un accessoire fou ». Compléments essentiels de la silhouette, les chapeaux, chaussures, sacs ou gants viennent parfaire l’allure désirée par le créateur. Il n’y a ainsi pas de limites à l’imagination et aux mélanges de matériaux. S’entremêlent et s’accumulent du bois, du métal, des strass, des perles, des plumes, de la céramique et de la passementerie.Boucles d'oreilles printemps-été 1995, automne-hiver 1979 et 1999

- Métal doré pavé de strass bleu clair et foncé, cabochon de pâte de verre translucide bleutée et rosée.

- Métal doré et pierres facettées turquoise de matériau synthétique.

- Métal doré et fleurs peintes.

Maisons Goossens et Niagara.

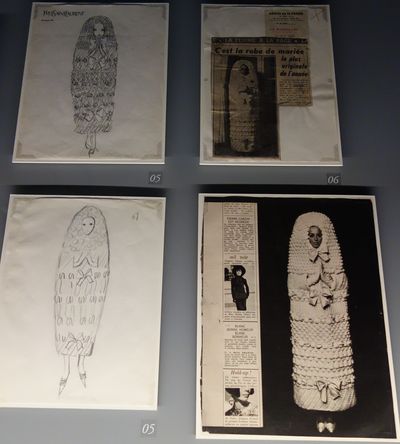

9 - LA MARIÉE

Telle une sculpture, la mariée de la collection automne-hiver 1965 s’apparente à une poupée russe (matriochka). Singulière dans le travail du couturier, audacieuse tant par sa forme que par son tricot exécuté par Madame Closset, elle devient rapidement une icône de mode. Jamais reproduite pour une cliente, la pièce exposée demeure donc l'unique version jamais réalisée.

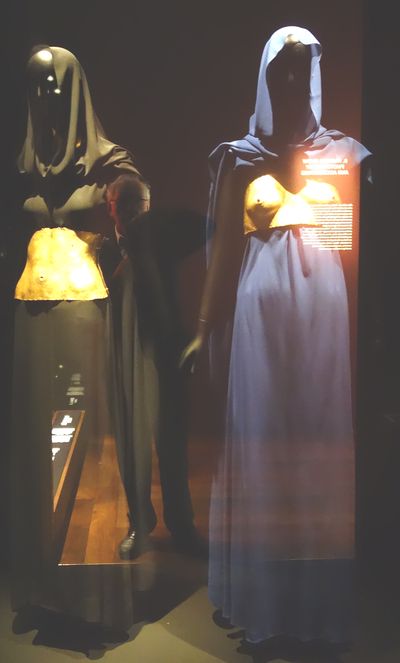

10 - LA COLLABORATION AVEC CLAUDE LALANNE

« Claude Lalanne promène sur l’art de notre époque son regard gris-vert, ironique et paisible. J’al souvent sollicité sa collaboration. Pour moi, elle a créé des bijoux et des sculptures que j'enroulais autour de mes mannequins. Ce qui me touche en elle, c’est d’avoir su réunir dans la même exigence l’artisanat et la poésie. Ses belles mains de sculpteur semblent écarter les brumes du mystère pour atteindre les rivages de l'art. » Yves Saint Laurent, 1994.

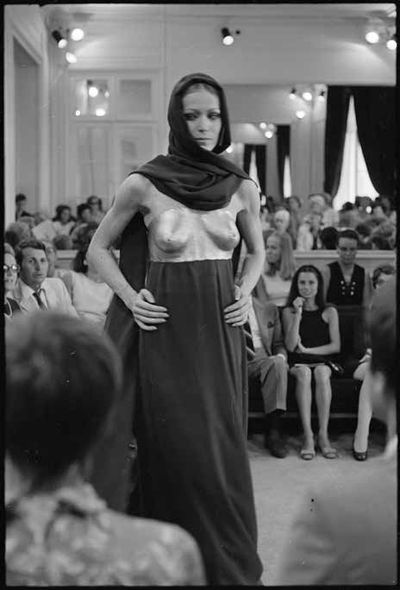

Yves Saint Laurent rencontre les artistes François-Xavier (1927-2008) et Claude (née en 1925) Lalanne à la fin des années cinquante, par l'intermédiaire d'une amie commune, Anne-Marie Muñoz, qui travaillait à ses côtés chez Dior et deviendra directrice du Studio de la maison Yves Saint Laurent. Avec Pierre Bergé, ils commandent plusieurs œuvres au couple d’artistes, devenus amis, dont la première est le bar « YSL » créé par François-Xavier en 1965. Le couturier sollicite ensuite Claude afin de réaliser un ensemble d’accessoires « empreintes » pour sa collection automne-hiver 1969. Il avait vu dans son atelier des empreintes de taille et de poitrine qu'elle avait sculptées et imagine alors des fourreaux de soie simplissimes parés de sculptures très réalistes et détaillées, réalisées à partir de moulages du corps de l'une de ses mannequins. Claude Lalanne utilise un procédé appelé galvanoplastie, technique d’orfèvrerie permettant de déposer une fine couche de métal autour d’un moulage grâce à un bain d’électrolyse, donnant ainsi un rendu très réaliste.

L'année suivante, pour la collection automne-hiver 1970, sont créés le collier-bouche, moulé à partir des lèvres d'Yves Saint Laurent, et le collier-papillon. D’autres bijoux suivront, ainsi que des casques et des coiffes inspirés des motifs végétaux, chers à Claude Lalanne. Leur collaboration durera plusieurs années jusqu'en 1983.