|

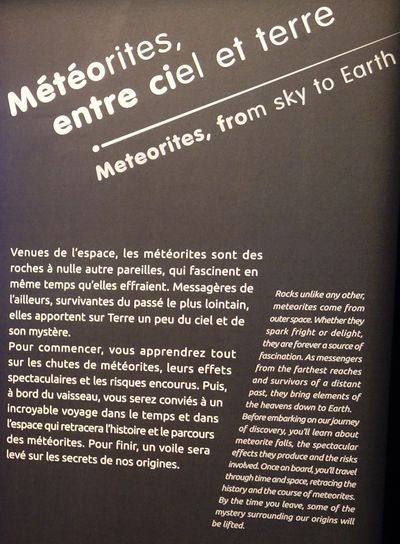

MÉTÉORITES

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1 - La chute

|

||

|

||

|

Scénographie

|

||

|

Météore ou météorite

|

|

Panneau introductif. |

Panneau didactique. |

|

|

||

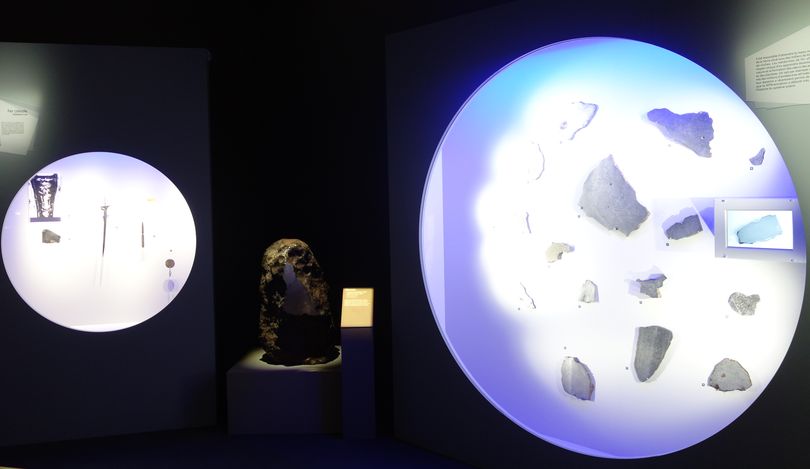

Scénographie. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

||

|

|

|

Dispositif pédagogique. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

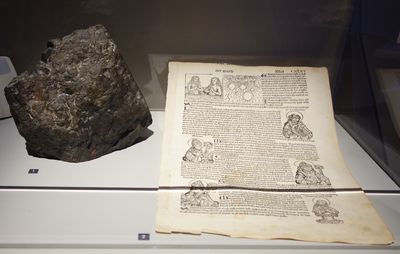

Einsishem, tombée en 1492, France. Chondrite ordinaire (LL6). Chronique de Nuremberg, 1493. |

|

|

||

Scénographie |

||

|

|

|

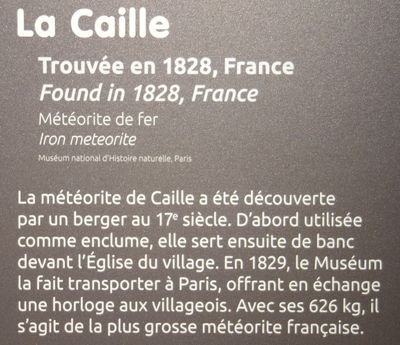

La Caille. Trouvée en 1828, France. Météorite de fer. |

Cartel de la Météorite La Caille. |

|

|

||

Scénographie |

||

|

|

|

Météorite de l’Aigle. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

Draveil. Tombée en 2011, France. Chondrite ordinaire (HS). La dernière chute de météorite en France a eu lieu en juillet 2011 à Draveil dans l’Essonne. Deux mois après la chute, un échantillon de 88 grammes est découvert sur le toit de Madame Comette ! |

|

|

||

Scénographie avec, au premier plan, Saint-Séverin, météorite tombée en 1966, France. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

||

|

|

|

Météorite de Tiberrhamine. |

Tamentit. Trouvée en 1864, Algérie. Météorite de fer (IIIA). |

|

|

||

Scénographie |

||

|

||

Scénographie |

||

Mythes et légendes

|

Révolution !

|

|

Panneau didactique. |

Panneau didactique. |

|

|

|

|

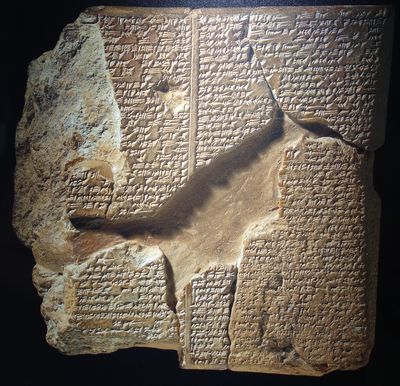

Fragment de tablette d’écriture cunéiforme, l’Épopée de Gilgamesh, 1er siècle avant J.-C., Néo-assyrien. |

Monnaie romaine représentant le char d’Héliogabale et son bétyle. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

|

|

|

|

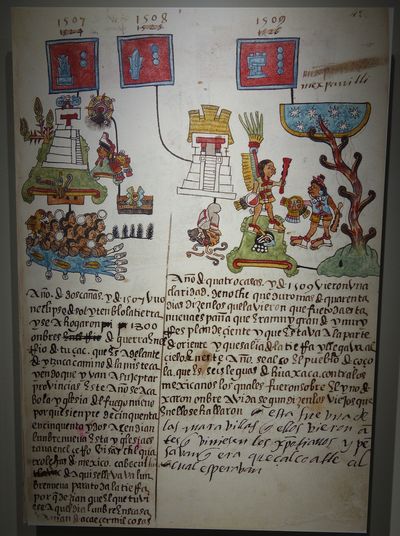

Codex aztèque Telleriano-Remensis, 16e siècle, Mexique. |

Météorite de l’Aigle. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

|

|

||

Scénographie |

||

|

||

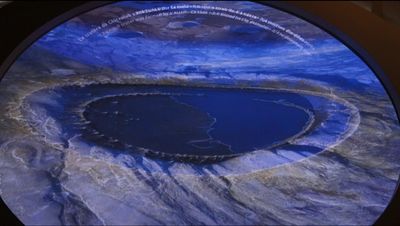

Carte montrant les principaux cratères d'impacts dans le Monde. |

||

|

|

|

Panneau didactique. |

Crane de Tyrannosaurus rex. © M.N.H.N. / B. Faye. |

|

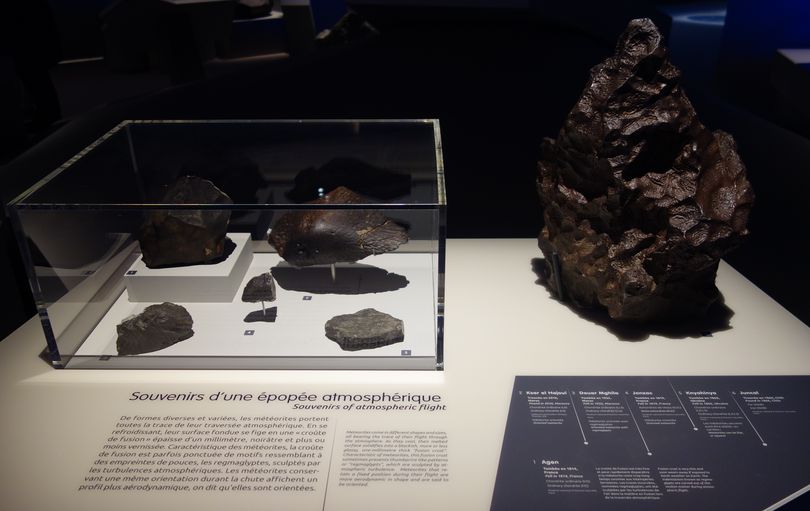

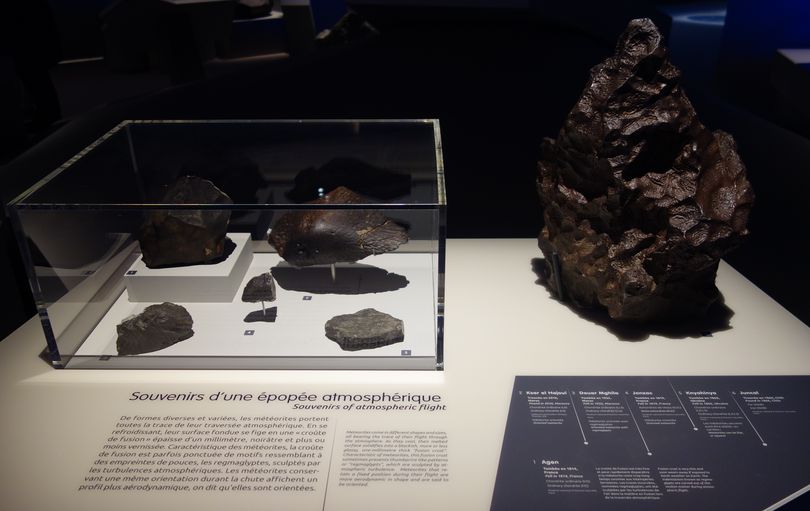

Comment se forment les cratères d'impact ? |

||

|

2 - Des pierres extraterrestres

|

||

|

||

|

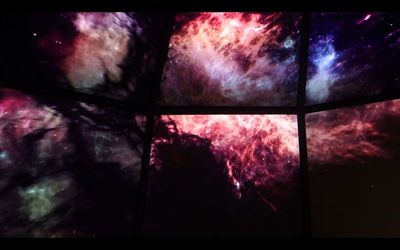

Salle de projection avec la vidéo D'où viennent les météorites ? © M.N.H.N. / J.-C. Domenech.

|

||

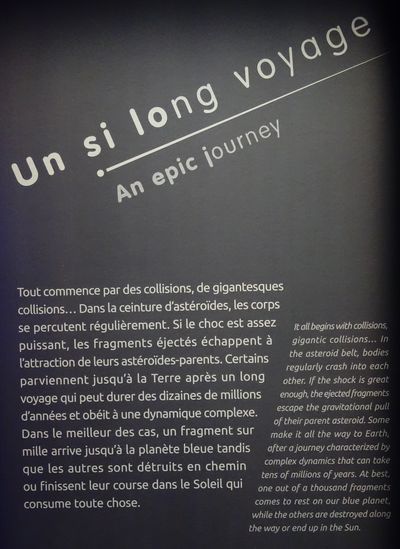

D'où viennent les météorites ? |

||

|

|

|

Panneau didactique. |

Météorite de Mount Edith. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

|

|

|

|

|

Météorite de Magnésia. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech.

|

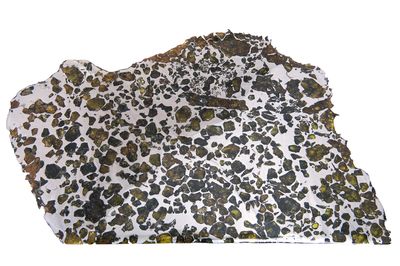

Krasnoïarsk. Tombée en 1749, Russie. Météorite mixte (Pallasite).

|

|

|

|

|

Lance. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

Esquel. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

|

|

3 - Archives du passé

|

||

|

||

|

Espace pédagogique

|

||

|

|

|

|

Panneau didactique.

|

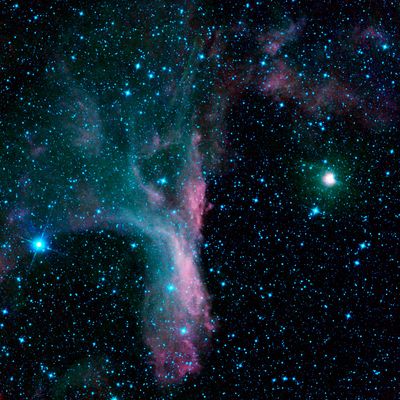

Nébuleuse DG 129 - NASA/JPL-Caltech/UCLA.

|

|

|

||

Scénographie |

||

Les survivantes

|

|

|

Panneau didactique. |

Orgueil. Tombée en 1864, France. Chondrite carbonée (Cl1). La plupart des météorites sont des roches uniques, radicalement différentes des roches terrestres. Parmi elles, Orgueil occupe une place toute particulière. Sa composition chimique est très proche de celle du soleil, elle est riche en matière organique et viendrait d’une comète. Ces propriétés exceptionnelles en font l’une des météorites les plus étudiées au monde. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

|

|

||

Scénographie |

||

|

|

|

Charcas. Trouvée au Mexique, 1804. Météorite de fer (IIIA). Ce morceau de fer de presque 1 tonne (760 kg) provient du cœur d’un astéroïde différencié. TYrouvée au Mexique, cette météorite avait pour réputation de pouvoir remédier à l’infertilité de qui la touchait. |

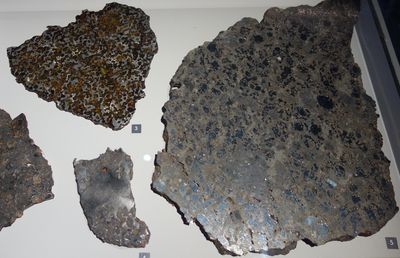

Allende. Tombée en 1969, Mexique. Chondrite carbonée (CV3). La météorite Allende est une des météorites les plus étudiées au monde. Elle est en effet particulièrement riche en inclusion réfractaires. L’analyse de ces inclusions blanches a permis une avancée scientifique majeure : la détermination de l’âge du système solaire. Le Soleil serait né il y a 4,567 milliards d’année. Pas plus, pas moins ! |

|

|

|

|

Météorite d’Esquel. |

3 – Springwater. Trouvée en 1931, Canada. Météorite mixte (Pallasite). 4 – Brenham. Trouvée en 1882, États-Unis. Météorite mixte (Pallasite). 5 - Estherville. Tombée en 1879, États-Unis. Météorite mixte (Mésosidérite). |

|

|

||

Scénographie |

||

De Mars et de Lune

|

Météorite de Chassigny

|

|

Panneau didactique. |

La météorite de Chassigny est tombée il y a 200 ans, le 3 octobre 1815. C’est le premier fragment de Mars dont la chute sur Terre ait été observée. Avec les données des rovers qui circulent à la surface de Mars, les météorites d’origine martienne sont notre principale source d’informations sur l’origine et l’évolution interne de cette planète. |

|

|

||

Scénographie. © M.N.H.N. / J.-C. Domenech. |

||

|

|

|

|

Isoulane-n-Amahar. Trouvée en 1945, Algérie. Chondrite ordinaire (L6). Isoulane-n-Amahar est un bon exemple de chondrite, le groupe de météorites le plus abondant (85 % des chutes de météorite). Fragment d’un astéroïde indifférencié, elle a quitté la ceinture d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter, à la suite d’une violente collision, pour rejoindre la Terre.

|

Astéroïde Eros - NASA/JPL/JHUAPL.

|

|