|

JEAN-BAPTISTE GREUZE

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°625 du 12 novembre 2025 |

|---|

Section 1 - INTRODUCTION

Jean-Baptiste Greuze est connu pour agrémenter ses tableaux de détails signifiants, qui éclairent bien souvent le sens de ses œuvres. Pour en savoir plus et stimuler votre sens de l’observation, retrouvez les cartels «Œil aiguisé» tout au long du parcours.

- Anonyme. Attribué à Bernard II VVan Riesen Burgh. Table à écrire, vers 1755 - 1765. Bois, marqueterie, bronze, dorure. Paris, Petit Palais.

- Anonyme. Fauteuil à la reine, vers 1740 - 1750. Bois, dorure et soie. Paris, Petit Palais.

Le Petit Palais rend hommage à Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) à l’occasion du 300e anniversaire de sa naissance. Le peintre, s’il est aujourd’hui méconnu et mal compris, compte parmi les artistes les plus importants et les plus audacieux du XVIIIe siècle. De son vivant, il est acclamé par le public, adulé par la critique et recherché des plus grands collectionneurs.

À chaque Salon, Greuze triomphe : on admire ses portraits et ses scènes de genre, dont il s’est fait une spécialité, mais aussi et surtout ses figures d’enfants qui peuplent son œuvre. Les enfants, tel un fil rouge, sont partout présents chez lui : endormis dans les bras d’une mère, envahis par une rêverie mélancolique, ou saisis par la frayeur d’un événement qui les dépasse. Nous souhaitons aujourd’hui mettre en lumière cette centralité de l’enfance dans l’œuvre de Greuze pour mieux comprendre la portée de sa peinture.

Plus que tout autre, le peintre sait traduire la profondeur psychologique des enfants comme leur valeur universelle. Il dit par son œuvre le caractère crucial de l’éducation et le rôle fondamental de la famille dans le développement de l’enfant. Selon Greuze, en homme des Lumières sensible à la pensée des philosophes contemporains, de Rousseau à Diderot, c’est avec l’enfant que se joue l’avènement d’une société nouvelle fondée sur la connaissance, le savoir et la culture. Mais sous le pinceau du peintre, toujours attentif au réel, la famille n’est pas seulement un lieu d’amour et d’apprentissage au monde ; elle peut aussi être le théâtre du désordre, où l’intime se mêle au tragique. En tirant le fil de l’enfance, mais à la lumière des grands débats qui animent le Paris du XVIIIe siècle, l’exposition révèle un œuvre d’une originalité et d’une modernité insoupçonnées.

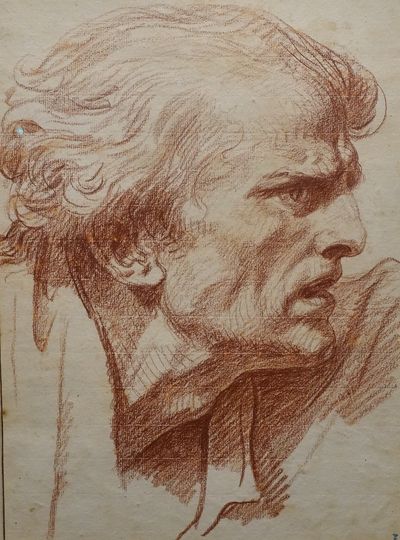

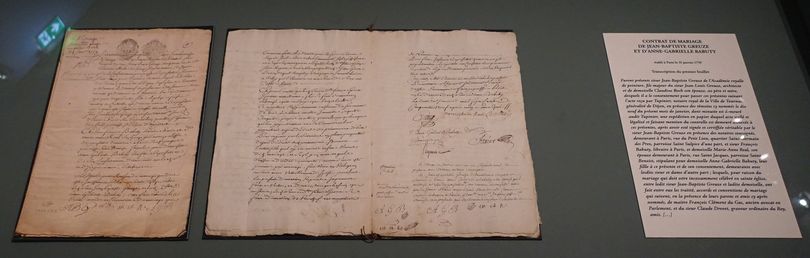

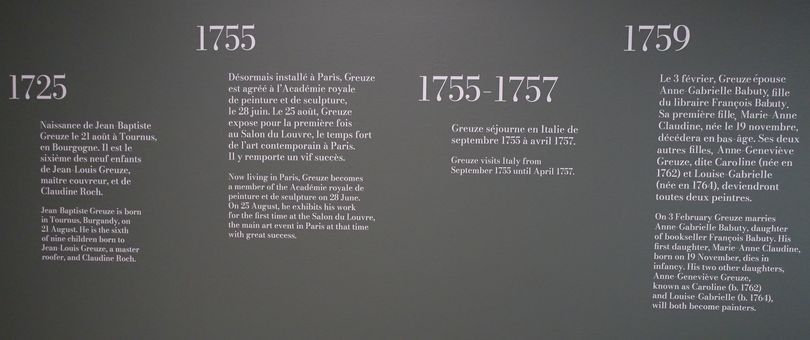

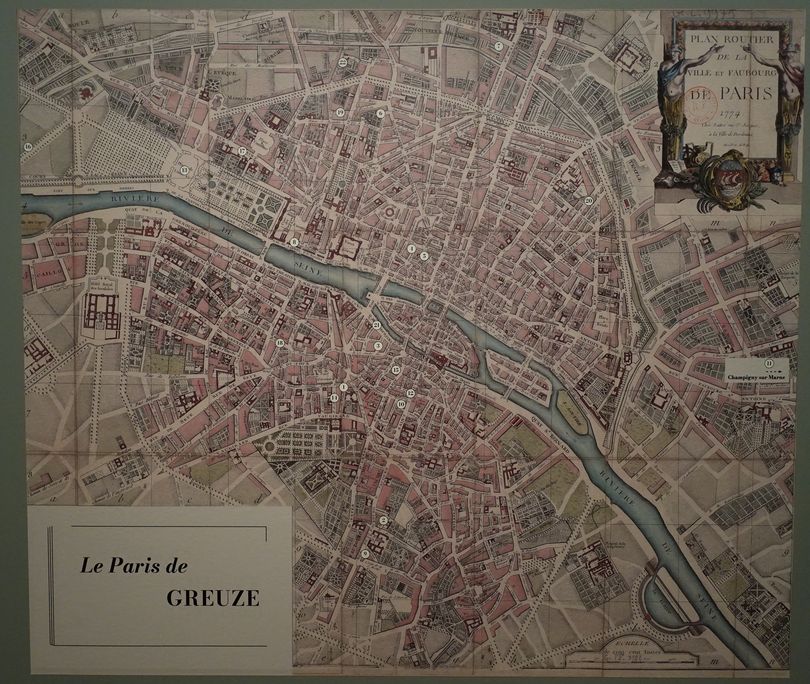

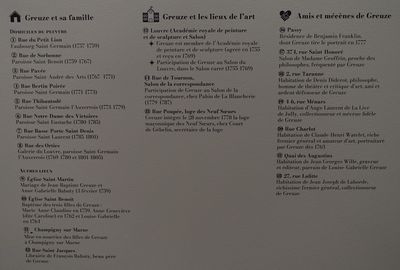

Greuze brosse son propre portrait avec un pinceau rapide et vigoureux, qui témoigne d’une grande maîtrise technique. Alors qu’il réalise cet autoportrait, Greuze a toutes les raisons d’être confiant. Depuis son retour de Rome en 1757, sa carrière prend un essor spectaculaire. Ses scènes de famille, aux nombreux enfants, sont recherchées par les collectionneurs et appréciées par les critiques, tels que le philosophe Denis Diderot.Greuze, qui demeure rue du Petit Lion, paroisse Saint Sulpice, signe son contrat de mariage avec Anne Gabrielle Babuty le 31 janvier 1759. Selon les termes du contrat, les parents de l'épouse, le libraire François Babuty et Marie Anne Réal, s'engagent à apporter en dot la somme de 10 000 livres dont 6 000 livres en argent comptant et 4 000 livres sous forme de rentes annuelles. On observera la présence de deux seuls témoins au contrat: François Clément Dugas, ancien avocat au parlement, et Claude Drevet, graveur ordinaire du roi, «amis» des époux. Alors qu'il n'est pas rare au XVIIIe siècle de solliciter entre dix et vingt témoins, cette discrétion peut sembler étrange. Greuze rapporta plus tard que leur mariage avait dû avoir lieu de manière presque secrète, Anne-Gabrielle Babuty ayant fait croire qu'ils étaient mariés depuis 1757.

Appréciez la tranquillité de cette scène. Mme Greuze se repose sur une chaise brisée avec le petit chien du foyer, installé confortablement sur elle. Le peintre nous invite dans l’intimité de sa vie familiale. Remarquez le coussin sur lequel elle est nonchalamment adossée et la main posée tendrement sur son compagnon. De petite taille, ces chiens étaient appelés chiens d’agrément, par opposition aux chiens de chasse. Il s’agit d’un type d’épagneul dénommé pyrame. Gardez-le en mémoire, vous le retrouverez dans cette salle.Jean-Baptiste Greuze. Madame Greuze sur une chaise longue avec son chien, vers 1759-1760. Crayon graphite, pierre noire, plume, encre grise et noire, 34,3 x 46,8 cm. Amsterdam, Rijksmuseum. © Rijksmuseum, Amsterdam.

- Pierre Roussel (1723-1782). Table à ouvrage, vers 1760-1775. Bois, marqueterie, bronze, dorure. Paris, Petit Palais.

De manière singulière, Greuze n’a de cesse d’entrelacer son œuvre et sa propre vie. Aux Salons de l’Académie royale de peinture et de sculpture, temps fort de l’art contemporain à Paris, le peintre n’hésite pas à présenter le portrait de ses intimes : celui d’Anne-Gabrielle Babuty qu’il épouse en 1759, celui de son beau-père, François-Joachim Babuty, un riche libraire de la rue Saint-Jacques, ou encore ceux de ses filles Anne-Geneviève (dite Caroline) et Louise-Gabrielle. Il n’oublie pas non plus de représenter dans les bras de sa fille l’animal chéri de la famille, un petit épagneul, l’un des chiens les plus à la mode au XVIIIe siècle.

Sur son contrat de mariage, le 31 janvier 1759, le peintre appose à côté de celle de son épouse sa belle et fière signature toute en déliée. Madame Greuze, célèbre pour sa beauté, est à la fois sa muse et son modèle. Les visages de ses filles, restitués par une touche délicate et à l’expression attachante, disent toute la tendresse du père pour ses enfants. Greuze est alors un artiste accompli aussi bien dans sa vie publique que privée, mais le peintre est une forte tête, récalcitrant à toute forme de compromis, et son épouse a une personnalité - disent ses contemporains - au moins aussi affirmée que lui…

Anne-Gabrielle Babuty, aux yeux pétillants et au teint frais, épouse Greuze en 1759. Fille d’un libraire prospère, Anne-Gabrielle est réputée pour sa beauté, et son mari semble manifestement sous son charme. Greuze la représente dans de nombreuses œuvres au cours des années 1760, jusque dans les moments les plus intimes, comme en témoigne le dessin du Rijksmuseum, où elle figure endormie, pendant la sieste (voir plus haut).

Reconnaissez-vous le petit chien de la famille Greuze? Son portrait, aux côtés de celui de la fille du peintre, a été loué par les contemporains. Remarquez la spontanéité de cette image: vous semblez interrompre un moment de jeu. Le petit bonnet, appelé béguin, et la chemise ample de la petite fille indiquent qu’elle ne s’est pas encore habillée. Au XVIIIe siècle, on dort en chemise de nuit, qui ne sera détrônée par le pyjama qu’à la fin du XIXe siècle.

Aux dires de Gabriel de Saint-Aubin, le célèbre chroniqueur de la vie parisienne, ce tableau représente Louise-Gabrielle, la fille cadette de Greuze, alors âgée d’un peu plus de trois ans, en chemise et bonnet de nuit. Le petit chien qui gigote dans ses bras semble être le même que celui blotti contre Madame Greuze dans le grand dessin du Rijksmuseum. Lors de sa présentation au Salon de 1769, le tableau, considéré comme le chef-d’œuvre de Greuze, remporte tous les suffrages: il est «le plus universellement applaudi», rapporte un contemporain.

Influent beau-père de Greuze, François Babuty, tenait une librairie prospère rue Saint Jacques (5e arrondissement de Paris). C'est dans cette boutique que Greuze rencontre pour la première fois sa future épouse, Anne Gabrielle. Grâce aux liens familiaux de cette dernière avec le milieu parisien de l'édition, Greuze se tourne vers la pratique de la gravure de reproduction, alors en plein essor, afin de diffuser son œuvre. Il expose le portrait de Monsieur Babuty au Salon de 1761, aux côtés d'autres portraits de sa nouvelle famille et d'un autoportrait qui pourrait bien être celui présenté ici (voir plus haut).

Section 2 - L'ENFANCE D'APRÈS NATURE

Dès ses débuts à Paris, Greuze est salué pour son talent à traduire l’âme humaine, notamment dans les figures d’enfants dont il s’est fait une spécialité. Il peint ses propres enfants, ceux d’amis intimes, ceux de ses mécènes, mais aussi nombre d’inconnus. En observateur attentif, l’artiste sait restituer la diversité des émotions : de la douce rêverie à l’espièglerie, de la mélancolie à l’infinie tristesse.

Le peintre saisit, toujours avec acuité, un trait de personnalité de son modèle : ainsi de l’air sérieux et grave de Charles Étienne de Bourgevin Vialart de Saint-Morys. Dans le sillage des philosophes, Rousseau en particulier, Greuze porte ici un regard nouveau sur le temps de l’enfance. Il n’est plus une étape de la vie sans intérêt, mais un âge à part entière.

Greuze représente ici le fils de son protecteur Jean-Baptiste de Bourgevin, comte de Saint-Morys, grand collectionneur de dessins. Charles-Étienne prend la pose, le coude posé sur un livre ouvert, dans l’attitude d’un enfant studieux.

Observez le portrait de ce petit garçon portant un gilet rouge sur une chemise et un pantalon haut. L'artiste représente probablement le garçon d’une famille riche, travesti en paysan. Les vêtements fonctionnels empruntés aux vestiaires des paysans et des marins sont adaptés pour les enfants. Le charmant portrait de ce garçon aux cheveux longs répond à la mode du retour à la simplicité, encouragé par Rousseau.

Greuze est largement acclamé lorsqu’il présente son Petit Paresseux au Salon de 1755. Il s’agit de sa première participation à cet événement. Les critiques saluent la sobriété de la composition, tout comme l’effet du clair-obscur, ainsi que le réalisme du sujet - un petit garçon endormi sur son livre de leçons. La virtuosité de l'exécution, avec ses coups de pinceau audacieux et déliés, clairement inspirés de Rembrandt, suscitent également l’admiration du public. Lors de l'exposition de 1755, Le Petit Paresseux est présenté à côté de La Lecture de la Bible (musée du Louvre). Ces deux tableaux ont appartenu au premier défenseur de Greuze, le collectionneur d'art Ange-Laurent de La Live de Jully.

Cette figure de jeune garçon regardant de côté est présentée au Salon de 1765. Le tableau appartient alors à l'influent collectionneur Pierre Jean Mariette. Il ne s’agit pas d’un portrait, mais plutôt d’une étude de tête d’après un modèle inconnu, destinée à démontrer la virtuosité technique de Greuze: les coups de pinceau sont rapides dans le rendu du costume, plus fondus pour la texture des cheveux et du visage, où des empâtements accrochent la lumière et attirent le regard.

Le tableau de Greuze représente un jeune écolier, concentré, en train de mémoriser un texte tout en couvrant son livre d'une main. Il fut exposé à Paris au Salon de 1757, peu après le retour du peintre de Rome. En choisissant un sujet contemplatif, rendu dans une palette de couleurs sobre, Greuze s’inspire des peintres hollandais du XVIIe siècle, ainsi que des œuvres de son contemporain français un peu plus âgé, Jean-Siméon Chardin.

La sanguine, constituée d’argile mêlée d’oxyde de fer, varie du orange au violacé. L’artiste peut en moduler l’intensité en modifiant la pression de sa touche ou en humidifiant la matière pour révéler une gamme de nuances lumineuses - rose, rouge clair, brun. Dans ses têtes dessinées à la sanguine, à l’instar de cette tête de jeune fille, Greuze exploite cette technique, laissant apparaître le blanc du papier, pour suggérer la rougeur du sang sous la peau. Selon Denis Diderot, grand admirateur de l’artiste, par ce travail de la sanguine, Greuze parvient à traduire toutes les nuances des carnations de l’enfant.

Section 3 - AIMER, ALLAITER, ÉDUQUER

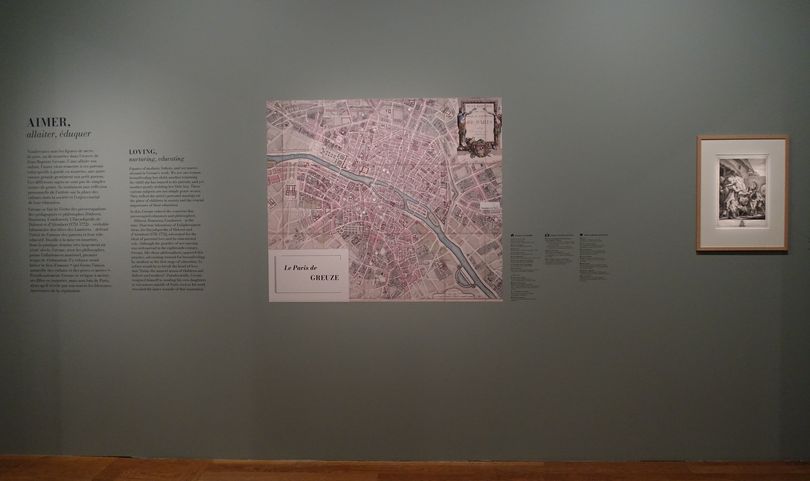

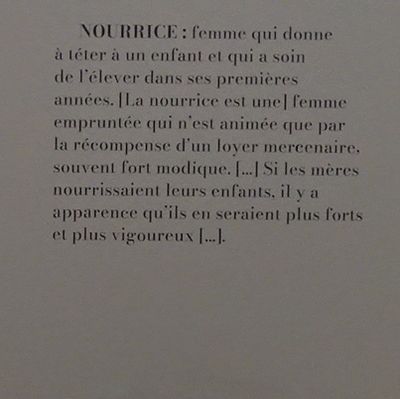

Nombreuses sont les figures de mère, de père, ou de nourrice dans l’œuvre de Greuze. L’une allaite son enfant, l’autre vient remettre à ses parents celui qu’elle a gardé en nourrice, une autre encore gronde gentiment son petit garçon. Ces différents sujets ne sont pas de simples scènes de genre. Ils traduisent une réflexion personnelle de l’artiste sur la place des enfants dans la société́ et l’enjeu crucial de leur éducation.

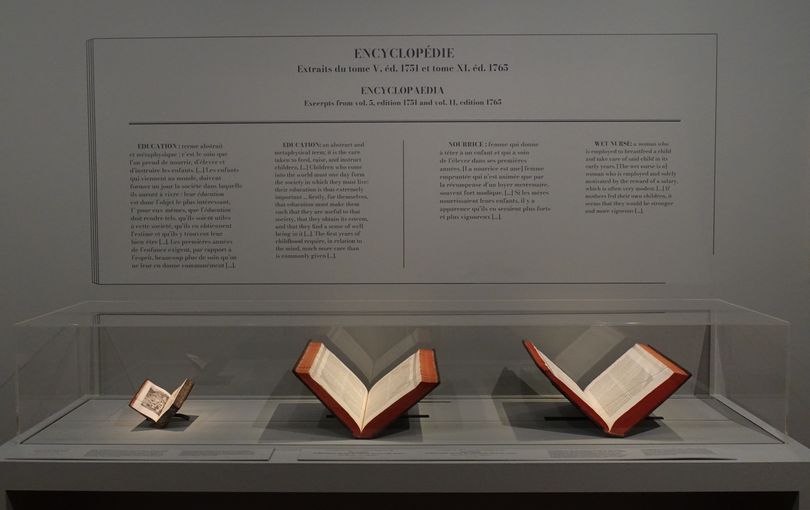

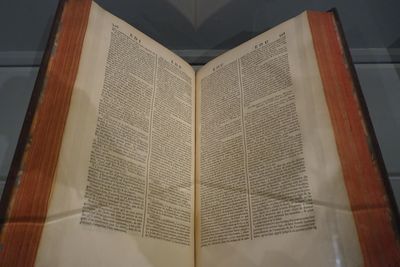

Greuze se fait ici l’écho des préoccupations qui occupent alors pédagogues et philosophes (Diderot, Rousseau, Condorcet). L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751-1772) – véritable laboratoire des idées des Lumières – défend l'idéal de l'amour des parents et leur rôle éducatif. Hostile à la mise en nourrice, dont la pratique domine très largement au XVIIIe siècle, Greuze, avec les philosophes, prône l’allaitement maternel, premier temps de l’éducation. S’y refuser serait briser le lien d’amour «qui forme l’union naturel des enfants et des pères et mères». Paradoxalement, Greuze se résigne à mettre ses filles en nourrice, mais non loin de Paris, alors qu’il révèle par son œuvre les blessures intérieures de la séparation.

Bien que la femme représentée ici ait trois enfants à charge, elle se montre à la hauteur de La situation. D'un geste ferme, elle ordonne à son aîné de cesser de souffler dans sa trompette pendant que ses frères et sœurs dorment. Ce même petit garçon n'aurait-il pas aussi cassé le tambour suspendu au dossier de la chaise de droite? En s'abstenant de céder aux caprices de ses enfants et en les encourageant à bien se comporter, cette jeune mère les met sur la voie du bonheur, conformément aux principes de l'époque en matière d'éducation et d'instruction.

Cette estampe, réalisée d'après L'Enfant gâté (Saint Pétersbourg. musée de l'Ermitage), représente très probablement le pendant du Silence! exposé ici. Alors que ce tableau montre un foyer bien tenu dans lequel une mère impose de bonnes manières à ses enfants, L'Enfant gâté illustre les résultats de l'indulgence parentale. Dans une cuisine en désordre jonchée d'ustensiles, une mère sourit, rêveuse et distraite, tandis que son enfant donne ouvertement son repas au chien de la famille.

Avez-vous vu les deux chats se battant à gauche? Une chatte réprimande gentiment son chaton. Ce détail humoristique fait écho à la scène principale. Un enfant réclame du lait à sa mère. Cette dernière presse son sein, indiquant que bientôt elle ne pourra plus l’allaiter. Comme la chatte, elle repousse son enfant, en âge d’être sevré. Jean-Baptiste Greuze délivre sa vision pédagogique de l’allaitement, renforcée ici par la présence des chats.

Une jeune mère offre son sein à l’enfant qui se tient entre ses genoux et tend la main vers elle avec impatience. Cet instant d’intimité que Greuze nous dévoile, bien loin d’être anecdotique, vient affirmer le rôle de la mère dans le développement de l’enfant, mais aussi les vertus de l’allaitement par la mère elle-même, gage du bonheur familial.

Après le Départ en nourrice, Greuze décrit ici le retour de la nourrice, qui ramène l'enfant dans sa famille. Le nourricier rapporte le berceau et des effets personnels sans prêter attention à l'enfant. Le père, lui, est absent. La mère manifeste son plaisir à retrouver son fils. La grand-mère le scrute tandis qu’une petite sœur s'inquiète de la venue importune de ce rival. Le chien domestique vient renifler l'enfant dont l'odeur lui est inconnue. Malgré l'accueil affectueux de la mère, l’enfant résiste et veut retourner vers celle qui lui a donné le sein. Greuze invite ici à méditer les conséquences de la séparation.

Dans cette scène de genre - l'une des premières connues de Greuze - l'artiste explore déjà le thème des rituels familiaux les plus simples. Deux jeunes filles s'affairent à écosser des pois, que leur apporte un homme (la figure paternelle?). Au premier plan, un petit garçon s'apprête à boire un bol de bouillon ou de gruau, tandis que sa mère, à ses côtés, le retient d’une main protectrice. Ce tableau était à l'origine accompagné d'un pendant, aujourd’hui perdu, représentant une mère allaitant son enfant. Le dialogue des deux tableaux mettait en scène les relations entre une mère et son enfant.

Le philosophe et critique d'art Denis Diderot mentionne Greuze pour la première fois dans une lettre de septembre 1760. Proche de l'artiste, il est l'un de ses plus fervents défenseurs. Le philosophe ne tarit pas d'éloges sur les scènes de vie familiale que peint Greuze, comme L'Accordée de village, mais il semble s'être fâché avec l'artiste vers la fin des années 1760.

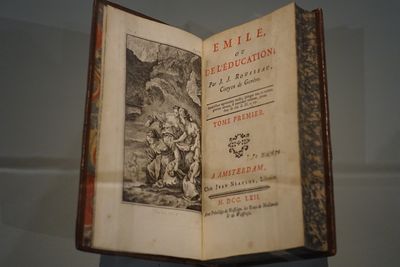

Le traité d'éducation de Jean Jacques Rousseau décrit l'éducation idéale d'Émile, de l'enfance à l'adolescence. L'auteur y expose ses idées sur une éducation qui préserverait ce qu’il considère comme l'humanité innée de l'individu. Dans le dernier livre, fait exceptionnel pour l’époque, Rousseau aborde la question de l'éducation des femmes. Publié en 1762, Émile ou De l'éducation devient rapidement l’un des ouvrages les plus lus sur le sujet en France. Rousseau le considère comme «le meilleur et le plus important» de tous ses écrits.

Section 4 - HISTOIRES DE FAMILLE, THÉÂTRES INTIMES

En peintre de l’enfance, Greuze interroge l’intimité de la famille, avec empathie, parfois avec humour, souvent avec esprit critique. Les histoires qu’il nous raconte, sous la forme de comédie ou de drame domestiques, sont autant de théâtres des émotions.

C’est au sein de la famille que se joue le destin des hommes, leur bonheur comme leur malheur. C’est là également que s’écrit, selon les penseurs des Lumières, et Greuze avec eux, le renouveau de la société aussi bien que sa décomposition. Pour eux, la famille est l’unité constitutive de la nation et le lieu d’apprentissage des valeurs collectives. Elle contribue à la formation du citoyen moderne, émancipé des préjugés et éclairé par le savoir.

Le peintre se plait à mettre en image les temps symboliques ou les rituels qui scandent la vie familiale – ainsi la remise de la dot au fiancé, la galette des rois ou la lecture de la bible. Mais l’espace privé n’est pas seulement un havre de paix. Il est aussi et souvent chez Greuze le théâtre du désordre des familles, le lieu de la violence physique et de la cruauté psychologique. Et les victimes en sont bien plus les enfants que les adultes.

Cette scène étrange, difficile à comprendre, témoigne d’une grande liberté d’exécution. À gauche, une femme agenouillée devant un vieil homme présente un petit enfant nu dont l'apparence suscite des réactions d’effroi de la part des femmes et du patriarche qui attire à lui un autre enfant. Ce sont ces réactions particulièrement hostiles à l'égard de l’enfant qui ont inspiré le thème du dessin : les enfants nés hors mariage étaient perçus comme une menace pour l'ordre social et la lignée familiale. Néanmoins, la sympathie de l'artiste pour le petit personnage - dépeint comme abandonné et vulnérable - transparaît avec évidence.

Montpellier, musée Fabre. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / Photo Frédéric Jaulmes.

Dans un simple décor, une famille de paysans célèbre l'Épiphanie qui commémore, le 6 janvier de chaque année, la visite des Rois Mages à l'enfant Jésus, avec un gâteau des rois. La galette contenant une fève cachée est partagée et celui qui la trouve devient roi pour la journée. Le plus jeune enfant tire sa part d’un linge blanc tenu par son père. Greuze met ici en scène les plaisirs de la vie familiale. Il prend soin de décrire, une à une, la réaction de tous ses membres, petits et grands.

Ce dessin témoigne d'une première idée pour L’Accordée de village (Paris, musée du Louvre), une œuvre qui attirera une foule sans précédent au salon de 1761. Exécutée rapidement, avec une grande facilité, cette étude est travaillée en couleurs – une pratique relativement rare chez l'artiste. Elle a appartenu au célèbre collectionneur Jean de Jullienne, qui la conservait soigneusement encadrée sous verre.

Ce dessin est une étude préparatoire de l'une des compositions les plus célèbres de Greuze, L’Accordée de village (Paris, musée du Louvre). Il représente le père remettant à son gendre, en présence d'un notaire, la dot de sa fille. Greuze se plait à décrire l'éventail des réactions des membres de la famille, oscillant entre émotion, joie, tristesse, crainte ou jalousie. Exécutée dans une gamme de lavis bruns et gris, cette étude aurait été réalisée pour le marquis de Marigny, le puissant directeur des Bâtiments du roi et commanditaire du tableau. Ce dessin, très abouti, a été précédé de nombreuses autres études. Il constitue la dernière étape préparatoire avant l’exécution du tableau.

Providence, Museum of Art. Rhode Island School of Design, fonds de dotation.

Alors qu'un vieil homme est allongé sur son lit de mort, à droite, un fonctionnaire en robe lit son testament à haute voix. Entre-temps, un large cercle de parents et de connaissances a déjà commencé à fouiller dans le coffre placé au pied du lit. Un jeune homme - peut être son fils - entre par la gauche. Là encore, son attention semble se concentrer sur la distribution des richesses de son père plutôt que sur un dernier adieu au patriarche mourant. Cette composition offre une étude cynique de l’avidité humaine.

Qui peut bien être ce jeune garçon tout à gauche? Il semble qu’il travaille pour le couple. Notez l’objet dans sa main, appelé un hérisson. Ce garçon est en réalité un petit Savoyard, un enfant ramoneur de cheminées. Beaucoup de ces petits travailleurs étaient originaires de familles pauvres de Savoie, d’où leur nom. Remarquez qu’il n’est pas représenté couvert de suie, mais propre et bien habillé. Jean-Baptiste Greuze cherchait-il à montrer la générosité du couple pour qui l'enfant travaille?

Une femme élégamment vêtue incite sa fille à faire l’aumône à un couple démuni, lui enseignant ainsi les vertus de la charité. L'enfant tend timidement une bourse aux deux vieillards. Au-dessus du lit, bien en évidence, est accrochée ce qui semble être une épée de cavalerie du début du XVIIIe siècle, suggérant que l’homme alité est un ancien officier. On comprend donc qu'il s'agit d'un noble tombé dans le dénuement.

Auréolé par le succès, Greuze est l’homme de toutes les audaces et de toutes les libertés.

Greuze, fort de sa notoriété publique et sûr de son talent, n’entend se soumettre à aucun ordre. Son épouse, Anne-Gabrielle Babuty, semble avoir eu un caractère au moins aussi fort que lui et selon Diderot le couple se dispute souvent : «j’aime à l’entendre causer avec sa femme. C’est une parade où Polichinelle rabat les coups avec un art qui rend le compère plus méchant».

Il ose ainsi faire patienter l’Académie royale de peinture et de sculpture treize longues années avant d’envoyer son morceau de réception. Il s’agit d’un retard unique dans l’histoire de l’institution. En 1761, dans un autre registre, Greuze refuse de peindre le portrait de la Dauphine, la belle-fille du roi, sous prétexte, lui dit-il, qu’il n’a pas pour habitude de peindre des «visages plâtrés». Sa réponse, considérée comme une insulte, fait scandale à la cour. Les mots du Dauphin, adressés à un collectionneur qui soutient le peintre, sont restés célèbres: «vous m’aviez donné ce peintre comme un homme particulier, mais vous ne m’aviez pas dit qu’il était fou».

Dans un intérieur rustique, une famille de paysans s'est réunie pour écouter le père lire la Bible. Sa jeune épouse et ses enfants plus âgés l’écoutent avec une attention soutenue, tandis que les plus jeunes se montrent turbulents: l’un tente de jouer avec le chien de la famille, mais sa grand-mère le retient. Un autre tend la main vers un bâton posé sur la table. Cette œuvre, où s'illustre déjà la virtuosité technique de Greuze, lance sa carrière. Présentée à l’Académie royale de peinture et de sculpture pour son agrément provisoire, elle est exposée au Salon de 1755, où elle reçoit un accueil enthousiaste.

Dans un salon confortablement meublé, un petit garçon est conduit à sa mère pour être puni, sous le regard des membres de sa famille. Il a vraisemblablement volé un pot de confiture, désormais suspendu à son cou. À l'instar de la littérature contemporaine, Greuze semble suggérer que cette discipline maternelle est nécessaire à la formation des adultes. L’estampe, gravée par Jean-Baptiste Devisse, porte la légende suivante: «Sur la scène qu'ici je présente à vos yeux / Arrêtez-vous, trop indulgentes mères: / Combien d’enfans deviendroient vicieux / S'ils n’étaoient corrigés par des mamans sévères.»

5 - GREUZE GRAVÉ, L'ENFANCE EN MAJESTÉ

Rarement peintre autant que Greuze n’a été reproduit en gravure dès son vivant. L’importante diffusion de son œuvre, où la figure de l’enfant est presque partout présente, procède d’une stratégie éditoriale engagée par le peintre et son épouse Anne-Gabrielle Babuty dès les années 1760, peut-être sur les conseils de leur ami commun, le peintre et graveur Jean Georges Wille. Fille de libraire habituée au commerce, Madame Greuze a joué de toute évidence un rôle essentiel dans cette activité. Les meilleurs graveurs de Paris furent sollicités, mais aussi de jeunes graveuses au talent prometteur.

Greuze fournit le dessin au graveur tandis que celui-ci prend à sa charge le coût de la réalisation de la planche. L’un et l’autre, et leurs épouses respectives, se partagent pour moitié le fruit de la vente des gravures. Ce commerce semble avoir été particulièrement lucratif: il aurait rapporté aux dires de Greuze quelque trois cent mille livres.

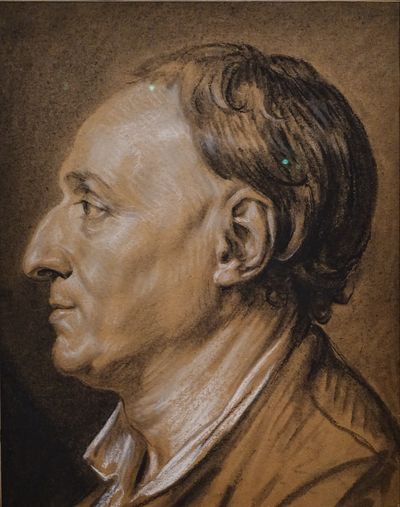

Jean Georges Wille (1715-1808), peintre, graveur et éditeur, fut un ami intime de Greuze et le portrait, présenté ici, en est le témoignage. Le 19 novembre 1763, comme le rapporte Wille dans son journal, Greuze l'invite «pour prendre le chocolat avec madame Greuze»: «Cela fait, il me pria de m’asseoir auprès de son chevalet; là, à ma grande surprise, il commença mon portrait.» Exposé au Salon de 1765, le tableau subjugue Diderot: «C’est l’air brusque et dur de Wille; c’est sa raide encolure; c’est son œil petit, ardent, effaré; ce sont ses joues couperosées. Comme cela est coiffé!»

«La Jalousie est de tout âge; Mère, dans ta famille étouffe la soudain; Entre ces deux enfans que ton cœur se partage, Et ne fais pas de Benjamin». «Le dessein est au Cabinet de Mr. Damery. À Paris chez Beauvarlet rue St. Jacques vis-à-vis celle des Mathurins».

Section 6 - LA LEÇON DE L'HISTOIRE. LE FILS FACE AU PÈRE

La figure du père, comme contre-point de celle de l’enfant, est centrale dans l’œuvre de Greuze. C’est précisément autour de l’image paternelle que le peintre réalise ses compositions les plus ambitieuses, les plus théâtrales, les plus tragiques aussi. Le père, fût-il la figure de l’autorité au XVIIIe siècle, est souvent chez Greuze affaibli, malade, alité, voire mort. Ce temps du déclin intéresse l’artiste parce qu’il permet d’utiliser tous les ressorts du pathos pour traduire le sublime en peinture, autrement dit la forme d’expression la plus élevée dans l’ordre du Beau. Mais par ces scènes émouvantes, où l’horreur se conjugue à l’effroi, le peintre invite à méditer le rôle du père dans l’harmonie de la famille, mais aussi sa responsabilité dans ses déséquilibres, voire dans son anéantissement. Si le père, entouré de ses enfants et ses petits-enfants, est vertueux dans La Piété filiale (Saint-Pétersbourg, musée de l'Ermitage), il est dans le Septime Sévère et Caracalla la figure opposée: le mauvais père qui, par ses déficiences éducatives, a produit un fils monstrueux. Dans le pendant du Fils ingrat et du Fils puni (Paris, musée du Louvre), le père semble être la victime de l’impiété du fils, mais la folle fureur qu’il exprime sur son visage lors de l’inacceptable départ du fils, invite à se demander si lui aussi n’a pas sa part de responsabilité dans l’égarement du fils.

Cette étude représente une première pensée pour la toile présentée deux ans plus tard au Salon de 1768. Le sujet singulier, un père entouré de sa famille à l'approche de la mort, pourrait avoir été inspiré de la lecture d'un texte de Diderot de 1757: le célèbre philosophe y explique que le plus sublime des sujets domestiques serait les «mots d'un père qui dirait à son fils qui le nourrissait dans sa vieillesse: "Mon fils, nous sommes quittes. Je t'ai donné la vie, et tu me l'as rendue".»

Nota: L’Exposition ne présente qu’une reproduction de l’original, agrandie et en noir et blanc.

La Piété filiale, aujourd'hui conservée à Saint Pétersbourg et agrandie ici pour traduire sa puissance théâtrale, fut présentée au Salon de 1763, Le sujet met en lumière l'unité de la famille autour d'un père malade et l'exemplarité d’un fils reconnaissant, en raison de la bonne éducation reçue de ses parents. La chienne qui allaite ses petits, représentée au premier plan, vient évoquer les bienfaits du lait maternel pour le développement des enfants. Applaudi par le public, l'ambitieux tableau reste difficile à vendre en raison de son sujet. Si Louis XV refuse de l'acheter, Catherine II de Russie l’acquiert deux ans plus tard sur les conseils de Diderot. Vers 1766, en contrepoint de La Piété filiale, Greuze s'engage dans l’élaboration d’une autre composition, cette fois inspirée de l’histoire antique, Septime Sévère et Caracalla, pour illustrer l'exact contraire: les méfaits de la mauvaise éducation.

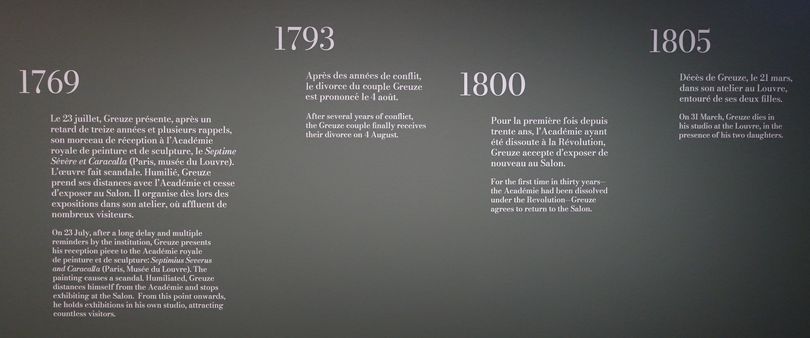

La présentation du morceau de réception de Jean-Baptiste Greuze à l’Académie royale de peinture et de sculpture le 23 août 1769, avec treize ans de retard, représente l’un des épisodes les plus douloureux de la vie du peintre. Contre toute attente, le sujet présenté n’est pas l’une de ses scènes domestiques qui ont contribué à sa renommée, mais une histoire de l’antiquité romaine : l’empereur Septime Sévère reprochant à son fils Caracalla d’avoir tenté de l’assassiner durant les campagnes d’Angleterre. Le peintre représente l’instant où l’empereur convoque son fils pour le confronter à l’atrocité de son acte: «si tu désires de me tuer, tue-moi ici», lui aurait-il dit en pointant l’épée posée sur la table. Loin de mettre en image le courage du père indifférent à la mort, Greuze représente la faute de l’empereur. Car ce dernier, en refusant de condamner son fils criminel, se rend responsable de la décadence de l’Empire romain.

Le coup d’éclat recherché par Greuze en présentant cette toile pour se faire reconnaître comme peintre d’histoire est un échec. L’Académie accepte de recevoir le peintre, mais seulement dans sa spécialité, comme peintre de genre, estimant son tableau «de la plus grande médiocrité». Sans doute, l’institution se refuse d’admettre l’esthétique révolutionnaire de la toile, soigneusement composée et austère, qui annonce l’art néo-classique de Jacques-Louis David, mais aussi la portée morale du sujet, qui pouvait être compris comme une critique des princes privilégiant leurs intérêts privés au détriment de ceux de la nation. Humilié, Greuze quitte définitivement l’Académie et expose dès lors ses tableaux dans son propre atelier.

Dans une volonté de restitution naturaliste, Greuze fait ici poser un modèle auquel il demande de prendre l'expression de Caracalla, sourcils froncés et regard menaçant, conforme au célèbre buste antique de la collection Farnèse. Reste que le peintre ne fait pas poser un adulte mais un adolescent, preuve qu'il pense le face-à-face entre l’empereur et son fils avant tout comme un dialogue entre le père et son enfant.

L'esquisse peinte du musée de Tournus représente l'une des premières pensées préparatoires au Septime Sévère et Caracalla du musée du Louvre. La distribution des principaux éléments est déjà fixée. Mais Greuze met ici en scène un Caracalla enfantin, tel un fils grondé par son père. Si le doigt que met Caracalla dans sa bouche représente la jalousie et la menace de vengeance suivant l'iconographie classique, il est aussi le motif typique de l'enfant boudeur, auquel Greuze renonça dans la composition définitive.

Remarquez, à gauche de la composition, une petite statuette dorée. Il s’agit de la déesse romaine Fortuna, déesse de la Fortune, reconnaissable à la corne d’abondance qu’elle tient dans une main. Pourquoi Jean-Baptiste Greuze a-t-il pris la peine de représenter ce détail ? Personnification de la chance, il était de bon augure pour les empereurs d’en avoir une représentation en or dans leur chambre à coucher. Par cette référence érudite, le peintre démontre son souci d’exactitude historique.

L’épisode représenté par le peintre est tiré d’un passage de l’histoire romaine. On retrouve dans la toile tous les éléments rapportés par les historiens: la chambre du palais, le fils, «misérable jeune homme» qui a tenté d’assassiner son père, l’empereur «au lit, cassé de vieillesse», Castor et Papinien, les fidèles de l’empereur, l’épée posée sur la table et enfin le geste de la main de Septime Sévère, pointé vers celle-ci pour traduire ses paroles: «si tu désires de me tuer, tue-moi ici». La scène est d’une étonnante austérité, digne des compositions de Nicolas Poussin.

Paris, musée du Louvre. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Photo Michel Urtado.

Pensé dès 1765, l’ambitieux pendant du Fils ingrat et du Fils puni est achevé plus de douze ans plus tard, vers 1777-1778. Il illustre en deux épisodes la forte tension qui déchire une famille. La première toile représente le fils aîné, image moderne de l’enfant prodigue, qui abandonne les siens pour s’enrôler dans l’armée. Son père le maudit, tandis que toute la famille exprime sa détresse face au funeste départ. On relèvera la puissance de la scène, représentée telle une pièce de théâtre.

Paris, musée du Louvre. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Photo Michel Urtado.

Le second tableau présente, quelques années plus tard, le retour du fils aventurier, probablement blessé (il vient de laisser tomber sa béquille) et prématurément vieilli par les épreuves. Il est accueilli par sa mère éplorée et endeuillée qui lui désigne toute la famille rassemblée autour du lit de son père défunt. La main sur le visage en signe de désespoir, le fils semble se repentir de son ingratitude. On observera à l’arrière-plan l’expression d’effroi du jeune enfant face à la mort.

La figure du père dans Le Fils ingrat a fait l’objet de plusieurs études. Le peintre s'intéresse dans un premier temps à traduire la colère du père, mêlée de désespoir, mais dans la composition définitive Greuze semble vouloir traduire la furie d’un père, cheveux hérissés et yeux exorbités, jetant une «malédiction» sur son fils. L'autorité excessive du père ne pourrait-elle pas expliquer le départ inconsidéré de son fils?

Cette sanguine, de grand format, est une étude d’expression pour le jeune garçon représenté à l’arrière-plan du Fils Ingrat. L’expression du visage, pupilles dilatées et regard perdu, témoigne de la violence psychologique des conflits familiaux sur les enfants. En retrait par rapport à la scène principale, le jeune garçon n’est pas réduit chez Greuze au rang de simple témoin: il est aussi une victime de la tragédie familiale.

Section 7 - INNOCENCE PERDUE ET DESTINS BRISÉS

Parmi les œuvres de Greuze, les représentations de jeunes filles constituent sans doute ses créations les plus virtuoses. Qu’il suffise d’observer le jeu raffiné des textures — satin, gaze, peau de porcelaine — et des couleurs — blanc, crème, rose pâle — dans la Jeune fille à la colombe ou La Cruche cassée. Mais si la jeune fille radieuse à la blanche colombe, allégorie de l’innocence et de la pureté, semble sereine, La Cruche cassée cache quant à elle une réalité dramatique.

Tout au long de sa carrière, le peintre interroge le basculement dans l'âge adulte, le temps de l’innocence, l’éveil à l’amour, mais aussi le danger des prédateurs, jeunes séducteurs et vieillards concupiscents. La jeune fille à la cruche cassée, qui vient d’être abusée, n’est plus qu’un corps figé, les mains crispées, tentant de retenir des fleurs qu’elle a déjà métaphoriquement perdues. Sa beauté est à l’image de la pureté de son âme, mais son regard, dans sa troublante fixité, est définitivement ailleurs, telle cette cruche cassée à jamais vidée de son eau pure. Dans le Paris du XVIIIe siècle, celui du moins de la richesse, des amateurs d’art et des grands seigneurs, Greuze invitait à voir ce qu’il était plus commode d’ignorer.

Une jeune fille nous fixe, la robe en désordre et le ruban dénoué. À son bras pend une cruche fendue. La nudité partielle de la jeune fille, son regard vide et sa tenue sens dessus dessous indiquent une scène brutale, vraisemblablement consécutive à un viol. La déclinaison de gris froids résonne avec la tragédie suggérée. Cette esquisse, rapidement brossée, à l’instar de la version dessinée, trahit de manière plus tangible encore que la composition finale le drame sous-jacent.

La cruche cassée, que tient la jeune fille, donne son nom à ce tableau célèbre. Comme l’œuf cassé, elle évoque ici la perte de virginité. La composition fournit d'autres indices signifiants: à gauche de la jeune fille, la fontaine où elle s’était rendue pour puiser de l'eau, a la forme d’un lion aux traits masculins, tandis que la fontaine elle-même évoque, par sa forme, un symbole phallique. La jeune fille, quant à elle, s'agrippe à ses vêtements, au niveau du bas ventre, avec incertitude, son expression semble hésitante, presque stupéfaite. Comme aucun autre peintre avant lui, Greuze associe ici la perte de virginité à l’idée de trauma.

New York, The Metropolitan Museum of Art. © GrandPalaisRmn (The Metropolitan Museum of Art) / Photo Malcom Varon.

Un jeune homme se fait violemment réprimander par une femme (une mère ou une grand-mère?) pour avoir renversé un panier d'œufs, tandis qu'un enfant, debout à droite, tente en vain de reconstituer un œuf brisé. C'est l'une des premières fois que Greuze exploite la figure d'un enfant pour commenter la scène: grâce à ce petit personnage innocent, le spectateur comprend que l’incident dépasse largement la simple chute d’œufs. Comme dans les peintures hollandaises du XVIIe siècle, dont Greuze s'est inspiré, les œufs cassés sont le symbole de la virginité perdue. De manière significative, le modèle masculin semble être le même que celui de L'Oiseleur.

Radieuse, la jeune fille vêtue de blanc est promise à un brillant avenir, comme en témoigne la colombe blanche qu'elle serre contre elle. A l’instar des peintres hollandais du XVIIe siècle, Greuze établit des liens visuels étroits entre la féminité et les oiseaux. Un oiseau mort peut suggérer la perte la virginité. Ici, cependant, l'oiseau enlacé dans les bras de la jeune fille est vivant. La présence de cette colombe blanche indique qu’il s’agit d’une évocation de la pureté et de l’innocence.

Présenté au Salon de 1800, ce tableau offre la dernière interprétation de Greuze sur ce thème qui lui est cher. Une jeune fille, dont l’artiste s’attarde à décrire l’émotion, vient de découvrir le cadavre de son oiseau. Elle le touche d'une main hésitante, tout en levant l'autre dans un geste de consternation. Lorsque Greuze expose cette œuvre en 1800, le monde de l'art a profondément évolué. Bien qu’il reprenne ici un thème qui lui est familier, l'artiste cherche à actualiser son style en l’accordant au goût alors dominant pour le néoclassicisme, largement inspiré de l'art antique.

Observez les petites fleurs blanches et violettes piquées à la robe de la jeune fille. Les connaissez-vous? Jean-Baptiste Greuze peint ici une sorte d’œillet, représentant le deuil et la perte. Les autres fleurs entourant la cage pourraient être des violettes, symbole d'amour sincère et durable. La couleur violette est par ailleurs souvent associée à la mélancolie. Avec cette mise en scène des fleurs, Greuze accentue la tristesse qui se dégage de son œuvre.

Ce tableau, rendu célèbre par le commentaire de Diderot au Salon de 1765, montre une jeune fille en pleurs devant son canari mort (le glacis jaune utilisé par Greuze étant devenu transparent avec le temps, l'oiseau paraît aujourd’hui blanc et les feuilles bleues). Diderot suggère que la jeune fille, distraite par la visite d’un prétendant, aurait oublié de nourrir son animal de compagnie. La mort du canari préfigurerait son propre abandon par son amoureux. Si l’interprétation de Diderot reste sujette à débat, le tableau semble clairement évoquer une première confrontation au traumatisme de la mort.

Exposée en 1739, cette composition en ovale est la plus ancienne des variations de Greuze sur le thème d'une adolescente pleurant son oiseau mort - métaphore pour le traumatisme de la mort ou la perte de virginité. Il s'agit aussi de la seule composition où la jeune protagoniste est vêtue dans un style contemporain plutôt que classicisant. L'artiste se tourne ici vers Rembrandt. Les empâtements et la palette terreuse témoignent de sa profonde admiration pour cet artiste hollandais du XVIIe siècle.

Cette figure, vêtue à la mode du XVIIIe siècle, fut exposée au Salon de 1761 sous le titre, pour le moins inattendu, Une tête de nymphe de Diane. Ce sont certainement la beauté virginale du visage, la pureté innocente du regard et la fraîcheur des chairs qui incitent Greuze à en faire une chaste compagne de la déesse antique.

Cette tête singulière, récemment redécouverte, a appartenu à l’ami de Greuze, le peintre et graveur Jean Georges Wille en 1760. La jolie nymphe fut exposée au Salon de 1761, comme nous le faisons aujourd’hui, à côté du Jeune Berger du musée du Petit Palais.

Au tournant des années 1780, alors que le peintre a plus de 50 ans et que sa renommée s’émousse, ses relations avec son épouse, Anne-Gabrielle Babuty, se tendent. Le peintre lui reproche d’avoir détourné des sommes considérables provenant des recettes du commerce des gravures. Il ne peut vérifier les comptes, les registres comptables ayant été détruits: «Mais Madame, pourquoi avez-vous déchiré les registres?», lui aurait-il demandé. «Parce que cela m’a plu et que je n’ai point de compte à vous rendre», lui aurait-elle répondu.

Mais surtout, il l’accuse de l’avoir trompé avec de nombreux amants et d’avoir négligé l’éducation de leurs filles. On ne connaît malheureusement pas les reproches que son épouse pouvait également lui avoir faits. Le couple se sépare en 1785 et divorce en 1793, presque aussitôt que la loi les y autorise. Les deux filles de l’artiste, l’une et l’autre formées à l’art de peinture, restent auprès de leur père.

Ruiné financièrement à la fin de sa vie, Greuze n’intéresse plus et les commandes se font rares. «J’ai tout perdu, or le talent et le courage» écrit-il en 1801. Greuze meurt pauvre, délaissé, mais entouré de ses deux filles, dans son atelier, le 21 mars 1805.

«Il m'aime, il ne m'aime pas...» Une jeune fille détache les pétales d’une fleur dans un rituel innocent destiné à sonder les sentiments de l’être aimé. Greuze a capté ici avec finesse ce sentiment romantique naissant en recourant au langage de la pastorale - un genre popularisé par François Boucher, l'un des peintres contemporains de Greuze les plus célèbres. Ce tableau a appartenu à Madame de Pompadour, maîtresse officielle de Louis XV, grande admiratrice de Boucher. Il retrouve exceptionnellement, le temps de l'exposition, son pendant d'origine, le Jeune Berger du Petit Palais (ci-dessous).

Reconnaissez-vous la fleur que tient ce jeune berger? Il s’agit d’un pissenlit. Le garçon semble hésiter, doit-il souffler dessus? Il est pensif car les risques sont grands. Si toutes les graines s’envolent, alors la jeune fille qu’il aime l’aimera en retour. En effet, souffler sur un pissenlit décide de la réalisation d’un vœu. Ici, le pissenlit, lié au monde de l’innocence et des jeux d’enfant, fait écho au sujet du tableau.

Un jeune garçon tient un pissenlit, prêt à faire un vœu, en soufflant dessus. Ses pensées innocentes vont à sa bergère, dont il espère être aimé en retour. Cette ode poétique à la beauté fragile du jeune amour ornait autrefois l'appartement versaillais de Madame de Pompadour, aux côtés de son pendant, La Simplicité. Restaurée à l’occasion de l’exposition, le Berger du Petit Palais a retrouvé sa fraîcheur et son éclat. En pleine maîtrise de son art, Greuze brille ici par sa touche d’une liberté saisissante, alliée à un travail de la couleur, d’un rare raffinement.

Ce tableau énigmatique semble être le fragment d’une composition plus ambitieuse, travaillée au travers de plusieurs études, présentées ici. Une jeune femme, saisie d’effroi, s’apprête à laisser tomber les légumes qu’elle tient dans les replis de sa jupe. Deux mains puissantes, surgissant par la gauche, comme pour s’agripper à elle, sont à l’origine de cette scène de panique. La jeune femme s’élance vers l'avant comme pour échapper à l'emprise de cet agresseur hors champ. À ses côtés, un chat pris dans le tumulte de la scène semble réitérer l'effroi de sa maîtresse.

-1767.jpg)

-810.jpg)

.jpg)