|

ILYA RÉPINE (1844-1930)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°537 du 22 décembre 2021 |

|---|

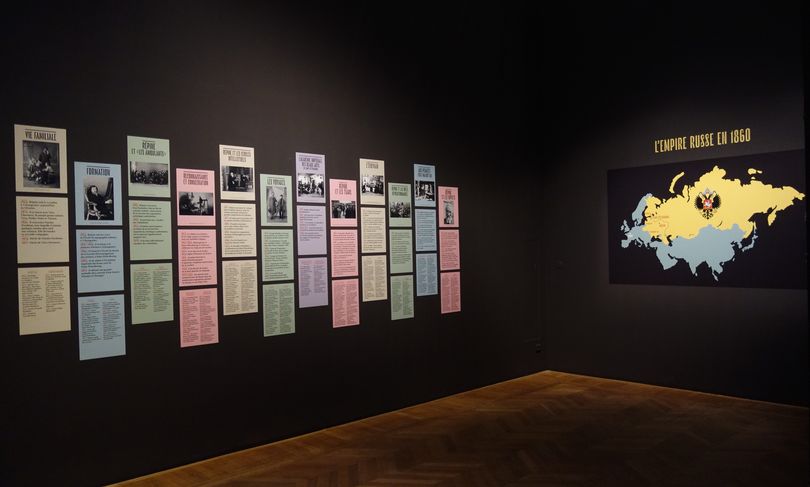

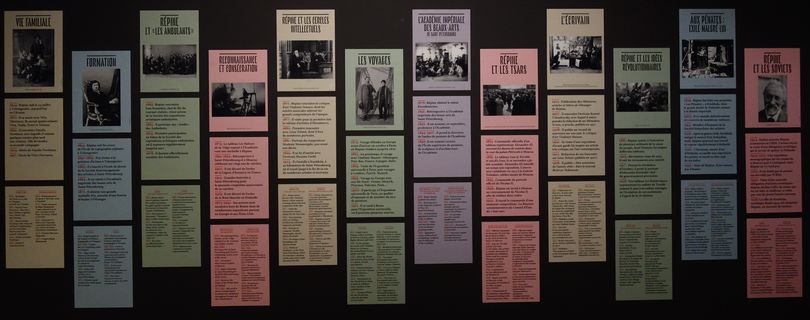

Ilya Répine(1844-1930) est le peintre russe le plus célèbre de son temps. Son nom est généralement associé au réalisme russe et au mouvement des Ambulants. Au sein de l’Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, ces artistes s'opposent en 1863 au courant académique et cherchent à mettre en avant la réalité de la vie du peuple. Sa longue carrière, couvrant plus de six décennies, fait de Répine le témoin de tous les bouleversements de la Russie, depuis les réformes sociales historiques des années 1860, en passant par les révolutions de 1905, puis de 1917, à la Première Guerre mondiale et la naissance de l’Union soviétique.

Répine se passionne pour les différents aspects de la culture russe. À travers ses œuvres, il confronte et met en lumière les conflits du passé et du présent qui agitent la société. Habile à pénétrer les profondeurs secrètes de l'âme russe, il est le portraitiste des grandes personnalités de son temps, de l'écrivain Léon Tolstoï au compositeur Modeste Moussorgski, ainsi que des tsars Alexandre III et Nicolas II qui comptent au rang de ses commanditaires. Ses contemporains, parfois bousculés par ses œuvres sans compromis, sa palette et son style expressifs, reconnaissent immédiatement en lui un grand maître. Peintre, mais aussi homme public, professeur, théoricien de l'art et écrivain, Répine est une figure centrale de son époque. C'est néanmoins en Finlande, à Kuokkala, qu'il achève son existence, à l'âge de quatre-vingt six ans, hors de la Russie soviétique qui avait tenté en vain de négocier son retour.

Organisée en partenariat avec le musée d'art de l’Ateneum d'Helsinki, l'exposition du Petit Palais est la première grande rétrospective consacrée à l'artiste en France. Riche d'une centaine de tableaux, dont de très grands formats, l'exposition bénéficie entre autres des prêts prestigieux de la Galerie nationale Trétiakov de Moscou et du musée d’État russe de Saint-Pétersbourg, qui ont accepté de se dessaisir, pour cet hommage parisien, des toiles les plus emblématiques du maître.

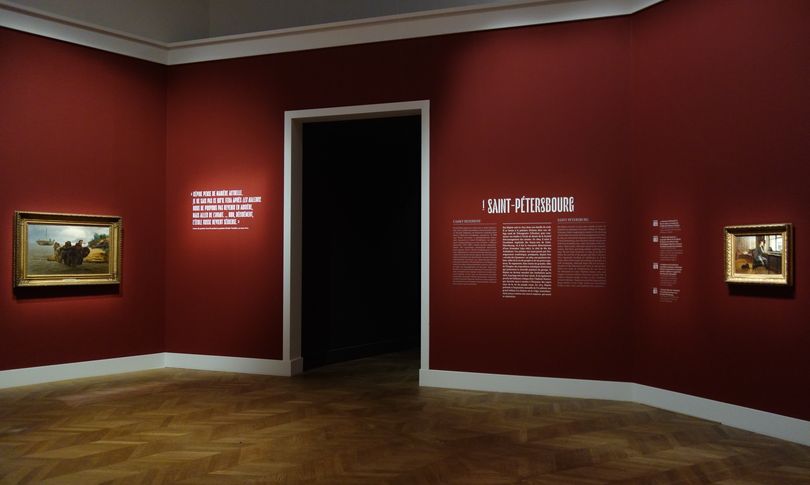

1 - Saint-Pétersbourg

Ilya Répine naît en 1844 dans une famille de serfs. Il se forme à la peinture d’icônes dans son village natal de Tchougouïev (Ukraine), puis commence ses études à l’école de dessin de la Société d’encouragement des artistes. En 1864, il entre à l’Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, où il fait la rencontre déterminante du peintre Ivan Kramskoï (1837-1887), le chef de file des Ambulants. Ces artistes, eux aussi passés par l’enseignement académique, pratiquent, depuis leur «révolte des Quatorze» en 1863, une peinture réaliste, reflet de la vie du peuple et de ses préoccupations. Ils organisent, dans toutes les grandes villes de l’empire, des expositions artistiques itinérantes qui présentent la nouvelle peinture du groupe. Si Répine ne devient membre des Ambulants qu’en 1878, il partage très tôt leur vision. Il est également proche de l’influent critique d’art Vladimir Stassov, qui cherche aussi à remettre à l’honneur des sujets issus de la vie du peuple russe. En 1873, Répine présente à l’exposition annuelle de l’Académie son grand tableau Les Haleurs de la Volga, immédiatement perçu comme une œuvre majeure, qui assoit sa réputation.

2 - Paris

En 1871, Répine obtient une bourse de l’Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg qui lui permet d’aller étudier à l’étranger. Il choisit la France qui, entre 1860 et 1900, attire une centaine de peintres russes. Le jeune artiste quitte la Russie en 1873 et séjourne durant trois ans à Paris, où il s’installe à Montmartre avec sa famille. Ce nouvel environnement stimule sa créativité et ses recherches. Il se met en quête de sujets inédits pour des toiles de grand format et annote ses carnets de quantité d’idées. Il est séduit par la modernité des peintres français et par le courant impressionniste qui émerge. Sur place, il peint de nombreux portraits, pour gagner sa vie. En dépit de l’interdiction formelle d’exposer au Salon à Paris, édictée par l’Académie de Saint-Pétersbourg, il y présente une série de toiles en 1875 et 1876. À Paris, Répine fréquente une colonie russe importante composée de peintres, de sculpteurs, d’écrivains et de réfugiés politiques. La figure centrale du groupe est Ivan Tourgueniev (1818-1883), dont les romans annoncent les mutations sociales à venir en Russie. Sous la houlette du paysagiste Alexeï Bogolioubov (1824-1896), lui aussi installé à Paris, Répine découvre la Normandie et expérimente la peinture de plein air. Après ce séjour riche en nouvelles expériences, il rentre en Russie pour y poursuivre une carrière féconde. Répine reviendra ensuite à Paris à plusieurs reprises entre 1883 et 1900, en voyage d’agrément ou à l’occasion des Expositions universelles dont il est à la fois un exposant et un membre du jury.

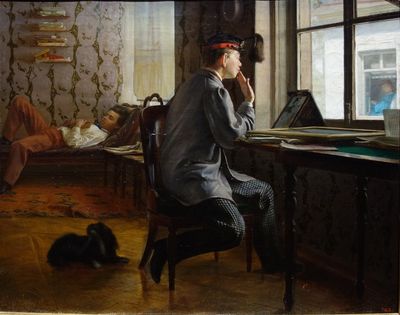

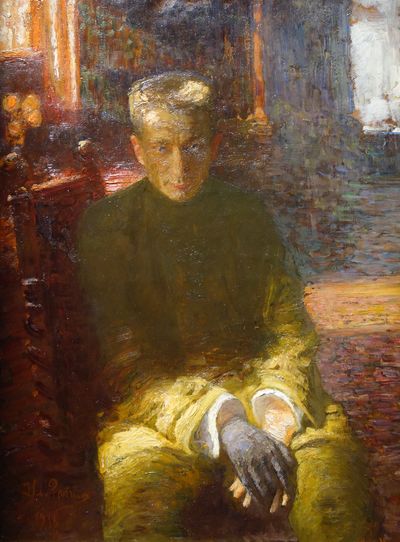

3 - Le cercle familial

Portraitiste prolifique, Répine prend souvent pour modèles les membres de sa famille qu’il peut faire poser à loisir. Dans ce cercle restreint, il donne libre cours à son approche novatrice, à ses expérimentations sur la lumière et les couleurs qui renouvellent le genre du portrait en Russie. Soucieux de rendre ses modèles avec véracité, l’artiste n’hésite pas à les représenter dans des attitudes ou des poses audacieuses – travail, méditation, sommeil… Sa première épouse, Véra, et ses enfants, la petite Véra, Nadia et Youri, figurent parmi ses modèles de prédilection. Leurs représentations au fil de l’enfance donnent lieu à de charmantes compositions empreintes de naturel.

Ilya Répine. Libellule, 1884. Huile sur toile. © Galerie nationale Trétiakov, Moscou.

4 - La vie en Russie

Répine ne rejoint officiellement la Société des expositions artistiques ambulantes qu’en 1878. Pourtant, il partage très tôt les idées de ses membres, celles d’une peinture nouvelle, en prise avec la Russie de son temps et qui puise son inspiration dans la réalité d’alors. Il peint de nombreux épisodes tirés de la vie du peuple dans un monde encore majoritairement paysan. Le thème de la procession religieuse traverse ainsi son oeuvre jusque dans les années 1920, traité parfois simultanément dans plusieurs tableaux de grand format. L’artiste illustre la persistance des traditions russes et la ferveur de ses contemporains pour les événements collectifs, comme les fêtes ou les rites religieux. C’est également l’occasion pour lui de brosser de puissants portraits de figures du peuple, prises isolément ou placées à l’intérieur de leur groupe social. Mais Répine témoigne aussi des changements introduits par la lente modernisation de la Russie, tels l’essor du chemin de fer ou les progrès de la médecine.

Moscou, Galerie nationale Trétiakov.

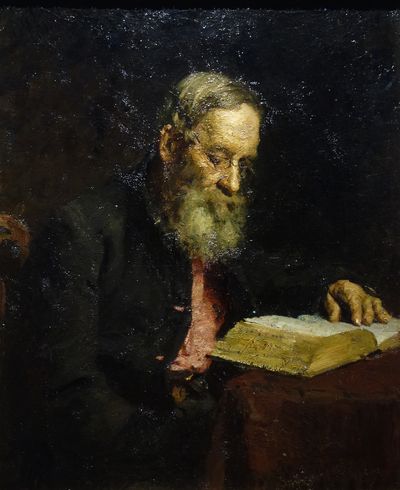

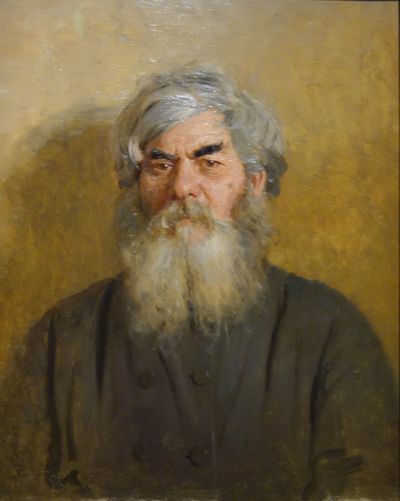

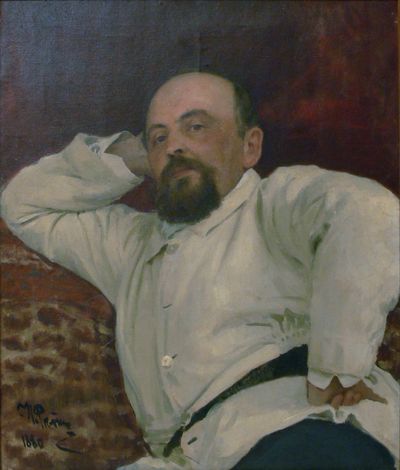

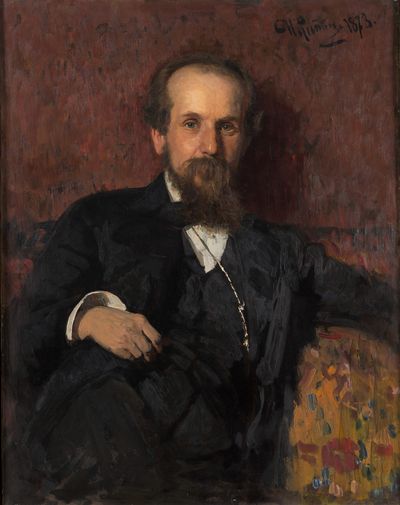

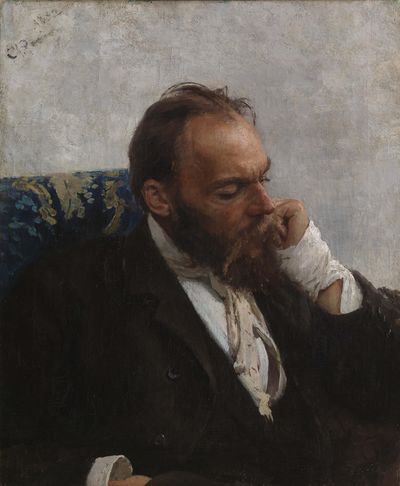

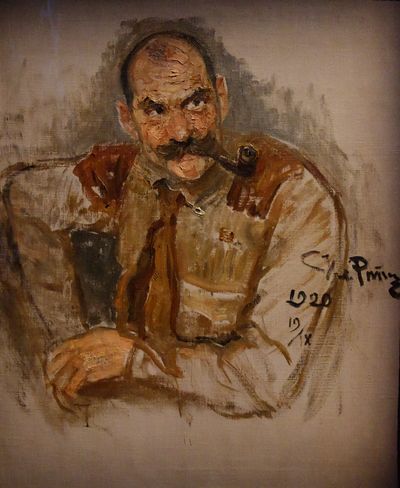

5 - Répine portraitiste

Répine est l’un des portraitistes les plus courus de son temps. Il brille dans ce genre durant toute sa carrière, réalisant près de 300 portraits marqués par une forte intensité psychologique. Fasciné par l’âme humaine, il portraiture les célébrités de l’époque : hommes politiques, auteurs, scientifiques, écrivains, femmes du monde et personnalités influentes des milieux artistiques. Grand amateur de musique, Répine a également immortalisé les compositeurs du « groupe des Cinq » de Moussorgski à César Cui. D’une certaine manière, la démarche de ces musiciens, qui faisaient le choix de privilégier les traditions populaires russes, n’était pas sans rapport avec la sienne. C’est le collectionneur Pavel Trétiakov, désireux d’honorer les gloires de la Russie, qui passe à l’artiste ses plus importantes commandes de portraits. Sa collection formera le noyau initial de la Galerie Tretiakov qui ouvrira au public en 1893 et est aujourd'hui l'un des plus importants musées de Russie.

6 - L'ancienne Russie

À l’instar d’autres peintres russes de son époque, comme Vassily Sourikov ou Viktor Vasnetsov, Répine s’intéresse aussi à la Russie historique, celle des boyards et des streltsy. Grand peintre d’histoire, il excelle à donner à ses personnages historiques (la tsarevna Sofia, le tsar Ivan le Terrible, les cosaques zaporogues) une présence exceptionnelle. Soucieux d’exactitude historique, il effectue des voyages documentaires ou réalise des recherches historiques sur les costumes et accessoires qui contribuent au décor et à l’atmosphère des scènes qu’il dépeint. Ses tableaux historicisants font parler d’eux et suscitent parfois de violentes controverses, alors même que le pouvoir autocratique du tsar et son héritage sont de plus en plus contestés : en 1885, Alexandre III interdit un temps l’exposition du tableau Ivan le Terrible et son fils Ivan, le 16 novembre 1581, qui montre le tsar venant de tuer son fils aîné et héritier du trône, l’œuvre étant jugée trop subversive.

© Saint-Pétersbourg, musée d’État russe.

Moscou, Galerie nationale Trétiakov (non exposé au Petit Palais).Répine représente ici le célèbre tsar de Russie, Ivan dit Le Terrible, alors qu'il vient de porter un coup mortel à son fils dans un accès de colère incontrôlé dont il était coutumier. Les historiens ne s‘accordent pas sur les circonstances précises de la dispute à l'origine de l'altercation. On raconte souvent que le fils du tsar aurait tenté de s'interposer entre sa femme et son père en fureur contre elle. Dans son œuvre, Répine n'y fait toutefois aucune allusion pour privilégier le décor et se concentrer sur le regard ahuri d’Ivan, en proie au plus grand désespoir.

« Ivan le Terrible tue son fils » est l'un des tableaux les plus célèbres d'Ilya Répine (1844-1930). Malheureusement ce tableau ne quitte plus la galerie nationale Tretiakov, à Moscou, depuis qu'il a été vandalisé en 2018. Il n'est donc pas exposé au Petit Palais, à Paris, dans l'exposition « Ilya Répine (1844-1930). Peindre l'âme russe ». La conservatrice en chef des peintures du XIXe siècle au petit Palais, Stéphanie Cantarutti, présente ce tableau dans cette vidéo.

Vidéo

7 - Le régime tsariste

Lecteur des grands écrivains russes dans les années 1860 (Dostoïevski, Tourgueniev, Tolstoï), Répine puise comme eux son inspiration dans l’histoire bouillonnante de la Russie contemporaine. La fracture entre l’ancien monde et le nouveau, illustrée par Tourgueniev dans ses romans Pères et fils ou encore Terres vierges, irrigue son œuvre. Répine consacre plusieurs toiles au mouvement populiste des Narodniki (« Ceux qui vont vers le peuple »), qui s’attaquent au régime tsariste. Il illustre ainsi le sacrifice des victimes de ces luttes révolutionnaires. Se sentant le devoir d’éduquer les masses populaires, ces intellectuels, issus pour la plupart des classes sociales cultivées, avaient en effet quitté la ville pour la campagne, dans le but de convaincre les paysans de se dresser contre le tsar. Paradoxalement, ils ne rencontrèrent qu’incompréhension et méfiance, certains paysans allant parfois jusqu’à dénoncer ces jeunes gens dont ils ne comprenaient pas les objectifs. Après les violents attentats anarchistes, sévèrement réprimés, et l’assassinat du tsar Alexandre II en 1881, l’artiste tire de l’échec du mouvement des oeuvres d’une grande force suggestive. En parallèle, Répine travaille aussi pour la couronne : il réalise en 1886 ce qu’il appelle avec affection « mon tableau royal », le très grand format Alexandre III recevant les doyens des cantons, qui présente le tsar en grand rassembleur de son peuple.

Huile sur toile, 292,7 x 490,0 cm. Moscou, Galerie nationale Trétiakov.

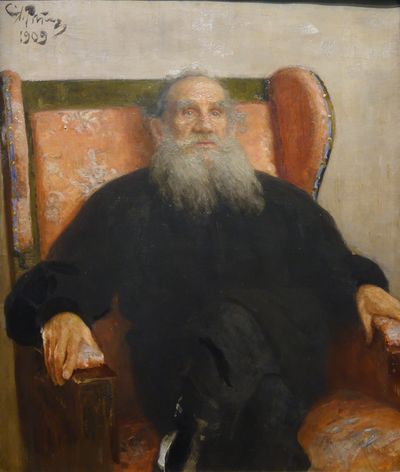

8 - Léon Tolstoï, le « comte-moujik »

Répine et Léon Tolstoï (1828-1910) se rencontrent pour la première fois en 1880, dans l’atelier du peintre. L’auteur de Guerre et paix (1864-1869) et d’Anna Karénine (1873-1877) est déjà mondialement célèbre. Il vit cependant une grave crise morale, rendue publique dans Ma confession (1879-1882). Issu d’une ancienne famille de la noblesse russe, il y décrit son dilemme et son profond dégoût pour sa vie de nanti. Soucieux de donner un nouveau sens à son existence, il envisage de renoncer à ses biens, pour vivre à l’unisson du peuple, parmi les moujiks (paysans). Entre 1885 et 1887, Tolstoï et Répine se soutiennent lorsqu’ils rencontrent des difficultés similaires avec la censure : le peintre au moment de la polémique liée à son tableau Ivan le Terrible en 1885 et l’écrivain après l’interdiction de sa pièce Le Pouvoir des ténèbres en 1886. Par la suite, les deux hommes se côtoient fréquemment. Répine rend régulièrement visite à Tolstoï et sa famille, à Moscou, rue Khamovniki, et à Iasnaïa Poliana, à 200 kilomètres de là, dans sa résidence familiale d’été. Fasciné par cette légende vivante, Répine réalise pas moins de soixante-dix portraits peints ou sculptés du « comte-moujik ». Même s’ils ne partagent pas toujours les mêmes vues en matière artistique, les deux hommes entretiennent un dialogue qui ne sera rompu que par la mort de l’écrivain en 1910.

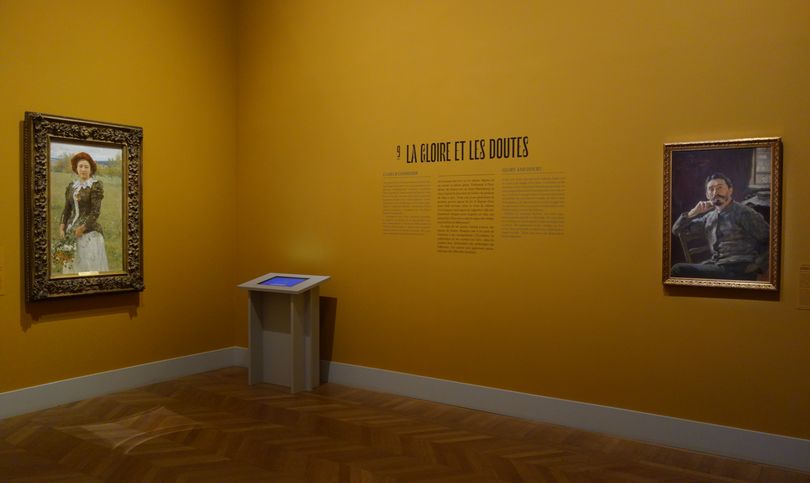

9 - La gloire et les doutes

Au tournant des XIXe et XXe siècles, Répine est un artiste en pleine gloire. Professeur à l’Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg en 1892, il prend la direction de l’atelier de peinture de 1894 à 1907. Toute une jeune génération de peintres gravite autour de lui. Il dispose d’une assez belle fortune : ainsi, la vente du tableau Les Cosaques zaporogues lui rapporte-t-elle suffisamment d’argent pour acquérir en 1892 une propriété à Zdravnievo, dans la région de Vitebsk (aujourd’hui en Biélorussie). En dépit de ses succès, l’artiste traverse des phases de doutes. Plusieurs fois il est tente de renoncer à son enseignement à l’Académie. La publication de ses « Lettres sur l’art » dans les années 1890, déclenchent des polémiques qui l’affectent. Ces années sont également assombries par des difficultés familiales.

10 - Vers la révolution

Au tournant du siècle, le régime autocratique du tsar peine à contenir les révoltes de la population et à proposer les réformes attendues. À cette époque, Répine répond à la commande du pouvoir d’un immense tableau destiné à mettre en avant le gouvernement éclairé de Nicolas II : La Réunion commémorative du Conseil d’État du 7 mai 1901 (1901-1903, Saint-Pétersbourg, musée d’État russe). Le peintre réalise également des portraits des grands hommes politiques de son temps, à commencer par le tsar lui-même. Cependant, la Russie connaît bientôt des bouleversements majeurs : les révolutions de février et d’octobre 1905 secouent l’ancien monde. La couronne est ébranlée, face à un peuple russe qui réclame la mise en place d’institutions démocratiques. En dépit de ses promesses, Nicolas II continue néanmoins d’exercer son pouvoir de véto sur le Parlement. Le fossé se creuse entre le tsar et son peuple, jusqu’au renversement brutal de la dynastie des Romanov en 1917. Répine trouve une nouvelle fois, dans les événements dramatiques du moment, matière à interroger l’histoire de son pays.

Huile sur toile, 400 × 877 cm. St Pétersbourg, Musée d’État russe. (Non exposé au Petit Palais).

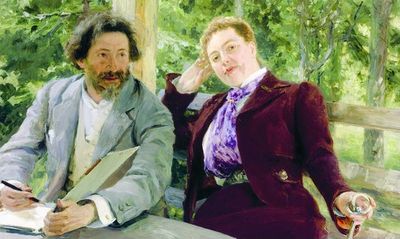

11 - Nouvelle vie aux Pénates

En 1899, Répine achète, au nom de sa nouvelle compagne l’écrivaine et photographe Natalia Nordman, un terrain à Kuokkala (aujourd’hui Répino), à 30 kilomètres de Saint-Pétersbourg, sur le territoire du grand-duché de Finlande, alors annexé à la Russie impériale. Il y fait construire une maison pourvue d’un atelier, « Les Pénates », entourée d’un grand parc. En 1903, Répine y emménage définitivement. Il y reçoit un cercle de proches et de nombreux visiteurs, tout en continuant à peindre. Natalia Nordman crée une atmosphère favorable à l’activité de l’artiste. Afin d’éviter les visiteurs imprévus, un jour par semaine leur est dédié. Les Pénates deviennent un véritable centre artistique. Les écrivains Maxime Gorki, Léonid Andréïev et Korneï Tchoukovski, le neurologue Vladimir Bechterev, l’acteur Piotr Samoïlov et plusieurs autres personnalités viennent poser pour lui. Les déjeuners végétariens de Natalia Nordman, connue pour ses idées progressistes, deviennent célèbres. Répine établit des relations chaleureuses avec les Finnois, à l’instar du poète Eino Leino ou des peintres Albert Edelfelt et Akseli Gallen-Kallela. Il est également sollicité pour plusieurs expositions à Helsinki, au Salon Strindberg, une grande galerie d’art finlandaise, ou au musée d’art de l’Ateneum.

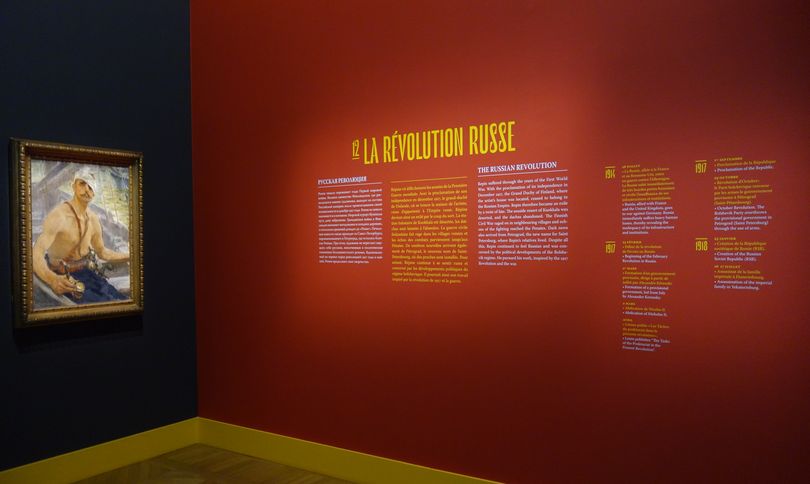

12 - La Révolution russe

Répine vit difficilement les années de la Première Guerre mondiale. Avec la proclamation de son indépendance en décembre 1917, le grand-duché de Finlande, où se trouve la maison de l’artiste, cesse d’appartenir à l’Empire russe. Répine devient ainsi un exilé par le coup du sort. La station balnéaire de Kuokkala est désertée, les datchas sont laissées à l’abandon. La guerre civile finlandaise fait rage dans les villages voisins et les échos des combats parviennent jusqu’aux Pénates. De sombres nouvelles arrivent également de Pétrograd, le nouveau nom de Saint-Pétersbourg, où des proches sont installés. Pour autant, Répine continue à se sentir russe et concerné par les développements politiques du régime bolchevique. Il poursuit ainsi son travail inspiré par la révolution de 1917 et la guerre.

13 - Les dernières années

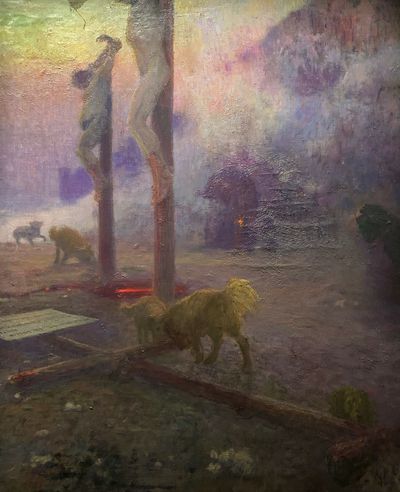

Les dernières années de la vie de Répine sont marquées par l’isolement, les deuils et les difficultés matérielles. Son regard sur la révolution change. La Russie soviétique le surveille, ce qui le place dans une situation délicate mais ne l’empêche pas pour autant d’exposer partout dans le monde. Invité à se rendre à ses expositions personnelles qui se tiennent à Moscou en 1924, puis à Léningrad l’année suivante, il décline cependant la proposition. Paradoxalement, ces années difficiles sont pourtant riches de nouvelles expérimentations plastiques. Souffrant de douleurs articulaires, Répine peint désormais à coups de larges touches très colorées. Avec cette nouvelle manière, il n’hésite pas à reprendre certaines de ses anciennes compositions qu’il juge essentielles à la compréhension de son art. À l’écart de sa terre natale, il revient dans la dernière décennie de sa vie sur certains sujets religieux (Golgotha, 1922-1925), ou s’emploie à revivifier des thèmes russes traditionnels auxquels il donne un souffle et une expressivité aux limites de l’hallucination (Gopak, 1927-1929). Répine meurt en Finlande en 1930, à l’âge de 86 ans.

Il est enterré dans son domaine des Pénates, selon ses dernières volontés. En 1948, en hommage à Répine, la ville de Kuokkala, intégrée à l’Union soviétique depuis 1944, prend le nom de Répino.