|

LE CORPS ET L'ÂME

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°515 du 6 janvier 2021 |

|---|

S'appuyant de manière renouvelée sur les acquis de l'Antiquité grecque et romaine, l'intérêt des sculpteurs se fixe sur l'interprétation de l'être humain, tant dans son apparence extérieure - le corps et ses mouvements - que dans ses sentiments intimes que les artistes cherchent à pénétrer et à exprimer. Ils représentent le corps au repos, en mouvement, luttant, rêvant, et mettent en valeur les émotions et les passions de l'âme tant dans le domaine sacré que dans le domaine profane.

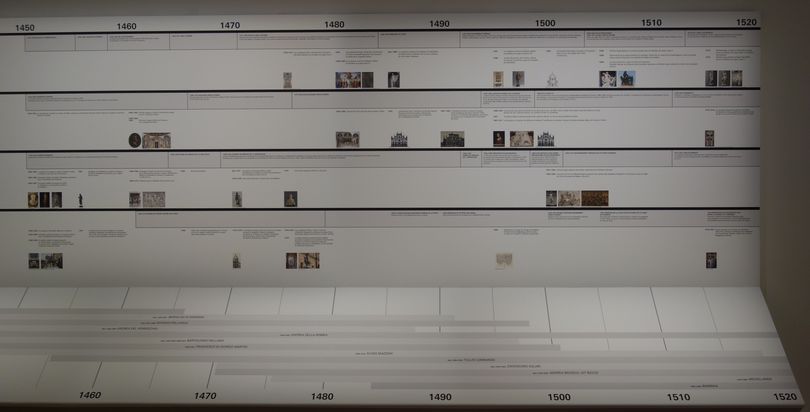

Dans une Italie fragmentée politiquement, si Florence joue encore un rôle majeur, de Venise à Rome, en passant par Sienne, Bologne, Padoue, Mantoue, Milan ou Pavie, innovations florentines et traditions locales se mêlent pour donner naissance à une incroyable diversité de langages artistiques.

L'exposition met en valeur une pléiade de grands créateurs qui, tout en s'appuyant sur un langage commun, possèdent chacun leur spécificité, mais partagent des thématiques communes : l'intérêt pour l'Antiquité dans la représentation de la grâce et de la fureur ; l'expression du pathos et de la théâtralité dans les œuvres religieuses ; la richesse symbolique des œuvres profanes, et l'apparition d'un nouveau style harmonieux.

La recherche d'un idéal de beauté et un dépassement de la nature trouvent alors leur aboutissement dans le classicisme romain et le sublime de Michel-Ange.

I - EN REGARDANT LES ANTIQUES : LA FUREUR ET LA GRÂCE

1.1 - La grâce

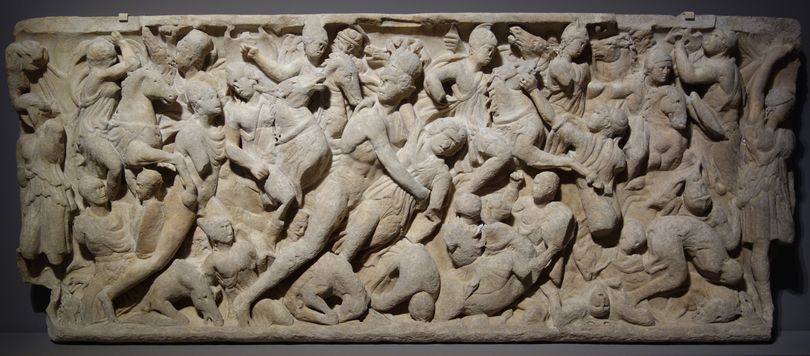

Marqués principalement par la leçon de Donatello (1386-1466), la sculpture et les arts en Italie dans la seconde moitié du Quattrocento se caractérisent par une recherche commune et fébrile de nouvelles formes expressives, lesquelles s'inspirent et se mesurent aux exemples de l'Antiquité classique selon des traditions et des intonations variées. C'est au maître florentin, longtemps actif à Padoue, que l'on doit l'attention nouvelle portée aux œuvres «mineures» de l'Antiquité et la découverte, en particulier sur les reliefs de sarcophages, d'un autre aspect de l'art classique, au moins aussi important que les grands modèles de la statuaire antique : la capacité de narrer des «histoires» et d'illustrer toute la gamme des sentiments humains à travers les formes, les mouvements et les expressions des figures.

L'ouverture de l'exposition présente ainsi des oeuvres de maîtres de divers centres qui témoignent de la reprise dans la sculpture et les autres arts de ces aspects «expressifs» du classicisme antique, déclinés dans ses deux pôles extrêmes de la fureur et de la grâce, identifiés dans les écrits fondateurs de l'historien Aby Warburg sur les origines de la Renaissance. C'est toujours à Donatello que l'on doit d'avoir montré que de tels modèles pouvaient efficacement être adoptés non seulement dans les sujets «à l'antique» mais également dans les sujets sacrés.

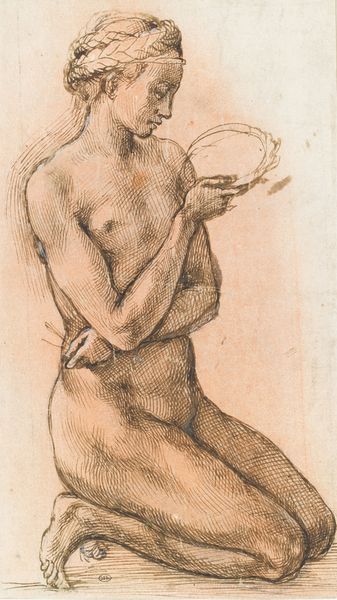

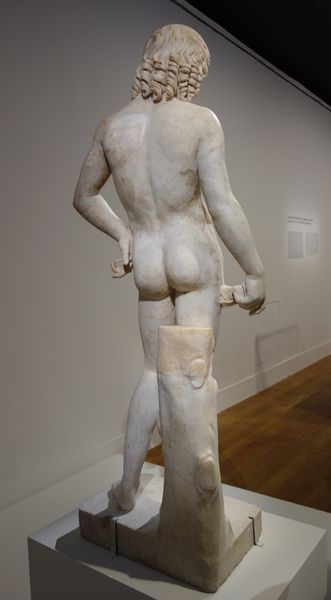

C'est un bas-relief antique avec des vestales procédant à un sacrifice qui introduit le thème de la «grâce». Comme dans les scènes de luttes et de batailles qui expriment la fureur, les artistes du Quattrocento ont cultivé avec ce thème le pathos (appel à l'émotion du spectateur) de l'art classique, mais ils l'ont énoncé dans sa forme la plus mélodieuse, à travers le flottement des voiles et des chevelures soufflées par le vent; la délicatesse des démarches et des gestes rappellent les nymphes antiques, particulièrement dans les figures angéliques des sculpteurs du Quattrocento. Cette harmonie résonne tant dans la Sainte Brigitte d'Agostino di Duccio que dans les anges de Mino da Fiesole, Giovanni Dalmata ou Verrocchio. Plus loin dans le parcours de l'exposition, ces mêmes artistes représentent les deux pôles expressifs de l'art classique - la fureur et la grâce - en apparence opposés. Suivant l'exemple de Donatello, ils transfèrent également dans les sujets sacrés des modèles iconographiques à l'origine païens, et ce sans se poser aucun problème éthique.

Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines.

Florence, Musée national du Bargello. © Su concessione del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo. Museo Nazionale del Bargello.

Paris, musée du Louvre.

Paris, musée du Louvre, département des Sculptures, legs de Madame Adolphe Thiers, 1881.

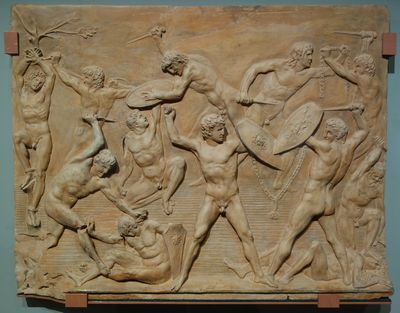

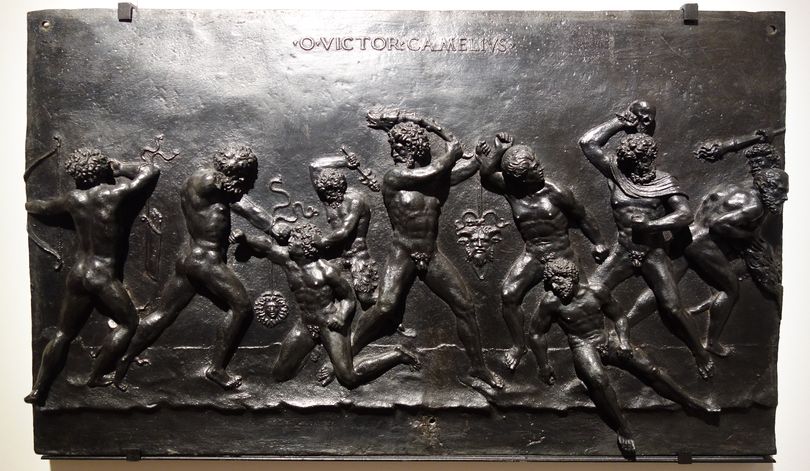

1.2 - La fureur

L'irruption de la «fureur» dans la sculpture italienne est introduite dans l'exposition par un sarcophage romain illustrant la lutte d'Achille et de Penthésilée. Donatello s'est inspiré de ce type d'expressionnisme dramatique de l'art classique principalement dans son œuvre plus tardive, après son long séjour à Padoue et son retour en Toscane en 1453. Ses œuvres furent considérées par les artistes de la nouvelle génération comme des modèles, capables d'exprimer toutes les émotions humaines à travers le langage du corps, et la redécouverte du nu par elle-même évocatrice de l'Antiquité.

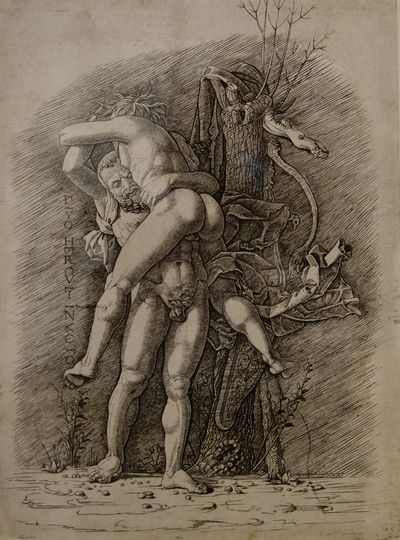

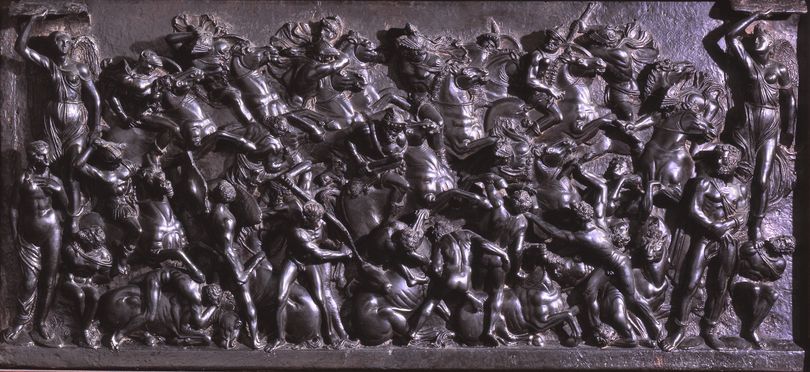

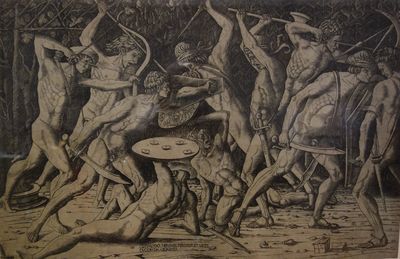

Cette manière nouvelle imitative du «superlatif» s'exprime dans les oeuvres d'Antonio Pollaiolo (ainsi dans le bronze d'Hercule et Antée ou dans l'estampe de la Bataille de dix d'hommes nus) comme dans celles de Bertoldo di Giovanni ou de Francesco di Giorgio Martini qui s'attachent à décrire de façon rigoureuse et raisonnée la force et la vigueur physique des corps combattants. On retrouve ces mêmes caractéristiques chez Andrea Mantegna, l'un des plus grands représentants de la Renaissance en Italie du nord, quand il illustre les thèmes mythiques de luttes furieuses dans une forme classique et vigoureuse, ainsi dans le Combat des dieux marins, qui fit l'objet d'innombrables répliques sous forme de plaquettes ou de reliefs.

Budapest, musée des Beaux-Arts.Tableau synoptique (vue partielle gauche).

1.3 - De la grâce à la fureur : héroïnes, bacchantes, figures du mythe

Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, collection Edmond de Rothschild.

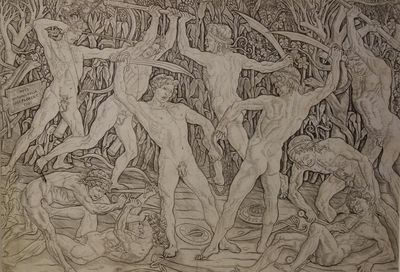

La contiguïté des deux thèmes - la fureur et la grâce - se décline également au féminin dans des figures d'héroïnes, de bacchantes ou d'autres personnages mythiques, rassemblées ici dans une section spécifique : ce n'est plus la grâce sereine, mais un sentiment redoutable se rapprochant de la fureur qui inspire, dans la Judith de Pollaiolo, le geste impassible de l'épée brandie comme un trophée et la tunique agitée par le vent ; l'élan d'une fureur

incontrôlable investit Europe luttant avec le taureau dans l'extraordinaire bronze de Bartolomeo Bellano, élève de Donatello ; le rapt dionysiaque emporte ménades et bacchantes. Les diverses allégories de la Fortune et de l'Opportunité, dans une fresque en grisaille de l'entourage de Mantegna comme dans les revers des médailles de Niccolè Fiorentino ou de Galeazzo Mondella, ont des tuniques et des cheveux défaits par des vents impétueux, traits dont se parent aussi les figures féminines des reliefs allégoriques de Bertoldo di Giovanni pour la villa de Laurent le Magnifique à Poggio a Caiano.

1.4 - Florence 1503‐1506 : « l'école du monde»

À l'aube du 16e siècle, Florence reprend à Rome la prééminence artistique. C'est sur les parois de la salle du conseil du Palazzo Vecchio, coeur politique de la cité, que vont rivaliser ses deux enfants les plus illustres, Léonard de Vinci et Michel-Ange. La Seigneurie de Florence leur commande en 1503 et 1504 deux fresques, inachevées ou esquissées, aujourd'hui disparues, représentant des victoires des armées florentines.

Dans La Bataille d'Anghiari, Léonard met en scène une mêlée de cavaliers. Les groupes de Giovanfrancesco Rustici, sculpteur proche de Léonard, dérivent directement des études pour la fresque. Ils forment un concentré visuel de l'idée de la guerre qui rassemble hommes et bêtes dans une même violence. L'énergie et la férocité du combat sont accentuées par le dynamisme des figures et la charge émotive des visages déformés par la rage et la douleur.

Dans le carton de La Bataille de Cascina, Michel-Ange, plutôt que de représenter le combat même, illustre le moment où les soldats florentins, alors qu'ils sont en train de se baigner, sont surpris par leurs ennemis. Ce choix permet à l'artiste de livrer une véritable anthologie de poses de figures nues, avec des mouvements variés et des expressions de frayeur, mettant en valeur les tensions de l'âme. Le rayonnement de ces deux oeuvres fut considérable.

Venise, Polo Museale del veneto, galerie Giorgio Franchetti à la Ca’ d’Oro.

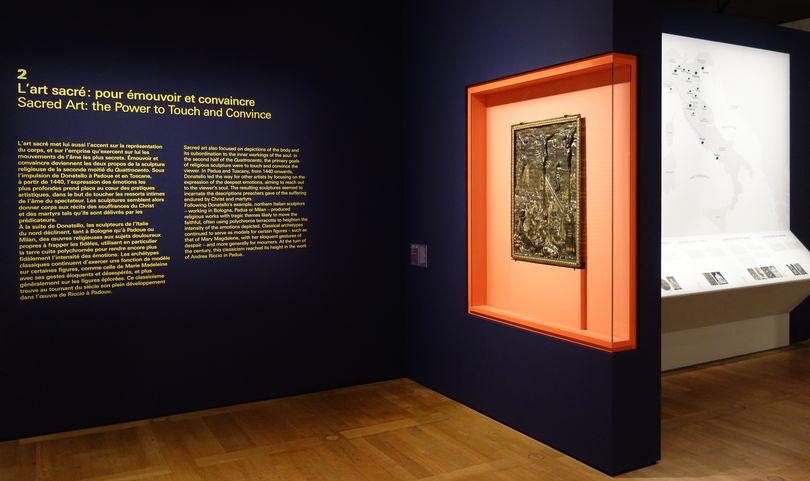

II - L'ART SACRÉ : POUR ÉMOUVOIR ET CONVAINCRE

2.1 - Passions

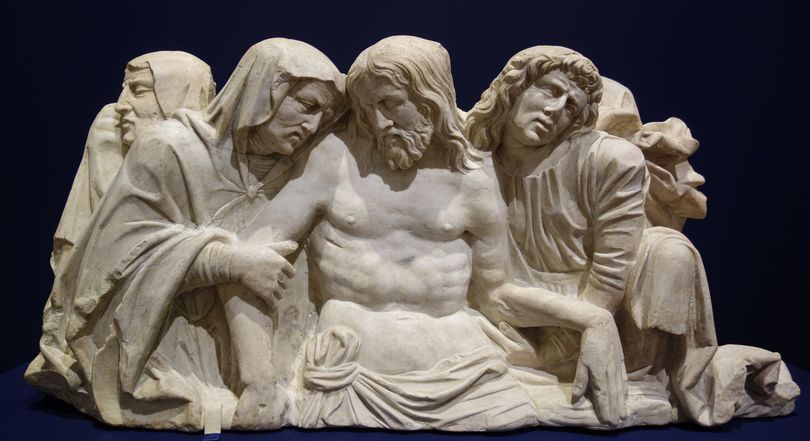

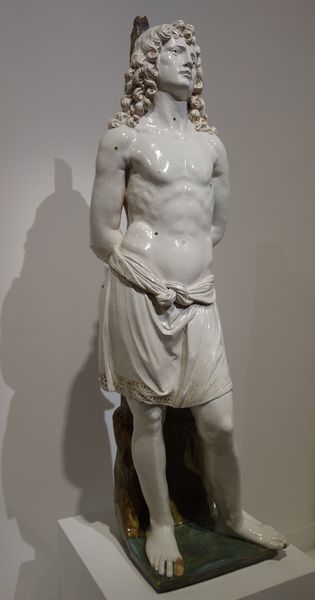

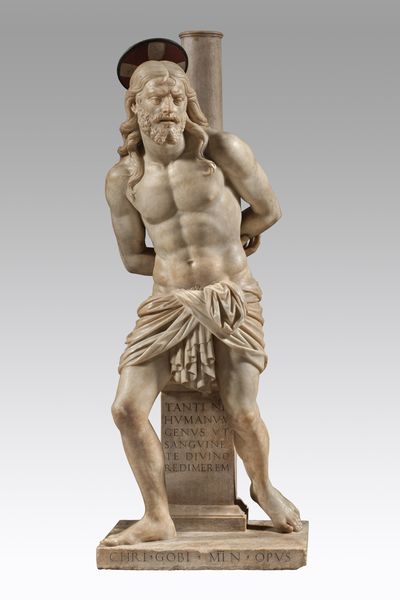

L'art sacré met lui aussi l'accent sur la représentation du corps, et sur l'emprise qu'exercent sur lui les mouvements de l'âme les plus secrets. Émouvoir et convaincre deviennent les deux propos de la sculpture religieuse de la seconde moitié du Quattrocento. Sous l'impulsion de Donatello à Padoue et en Toscane, à partir de 1440, l'expression des émotions les plus profondes prend place au coeur des pratiques artistiques, dans le but de toucher les ressorts intimes de l'âme du spectateur. Les sculptures semblent alors donner corps aux récits des souffrances du Christ et des martyrs tels qu'ils sont délivrés par les prédicateurs.

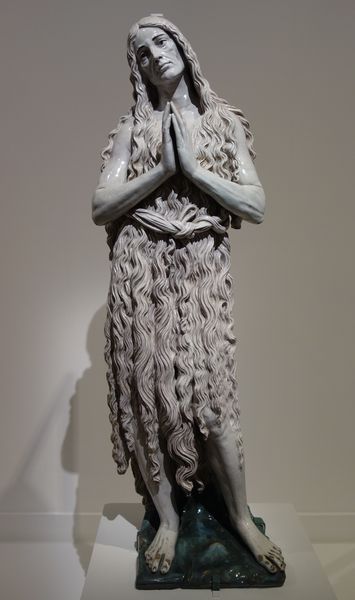

À la suite de Donatello, les sculpteurs de l'Italie du nord déclinent, tant à Bologne qu'à Padoue ou Milan, des œuvres religieuses aux sujets douloureux propres à frapper les fidèles, utilisant en particulier la terre cuite polychromée pour rendre encore plus fidèlement l'intensité des émotions. Les archétypes classiques continuent d'exercer une fonction de modèle sur certaines figures, comme celle de Marie Madeleine avec ses gestes éloquents et désespérés, et plus généralement sur les figures éplorées. Ce classicisme trouve au tournant du siècle son plein développement dans l’oeuvre de Riccio à Padoue.

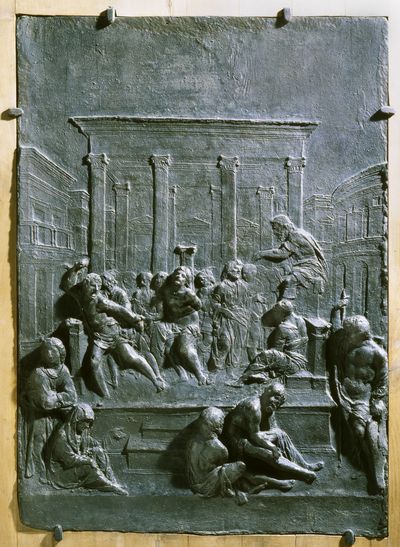

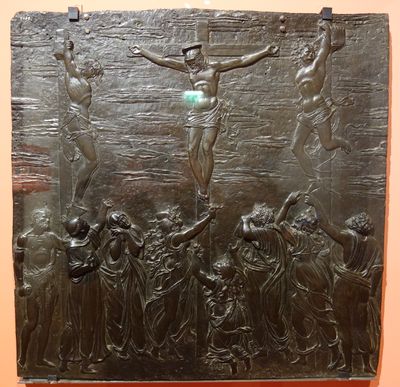

Le thème de la Passion du Christ permet à Donatello, dans les années 1450, à Padoue puis en Toscane, de déployer sa pleine maîtrise du traitement des émotions dans un langage plastique où le drame humain est rendu avec une expressivité toujours plus vive, dans les visages comme dans les gestes.

Le traitement lumineux des surfaces resplendit dans des reliefs dont le modelé comme inachevé accentue le caractère pathétique des scènes représentées et le déchirement intérieur des personnages, autant de qualités qui se retrouvent dans l'expressionisme des œuvres de Bellano ou dans la fluidité de celles de Bertoldo. Le Siennois

Francesco di Giorgio inscrit dans un décor classicisant des figures qui reflètent les tourments de l'âme humaine grâce à un modelé puissant. Marqués par la personnalité de Mantegna et d'artistes ferrarais parmi lesquels Cosmè Tura, les sculpteurs lombards créent un style original tout en plis cassés, qui cristallise les émotions dans le marbre.

Au tournant du siècle, à Padoue, Riccio aborde ces thèmes funèbres en renouant avec un classicisme sophistiqué qui ne le cède en rien à l'expressivité des oeuvres de la génération précédente.

Paris, département des Peintures, musée du Louvre

Cliquer ici ou sur l'image pour en voir un agrandissement

2.2 - Appeler les fidèles

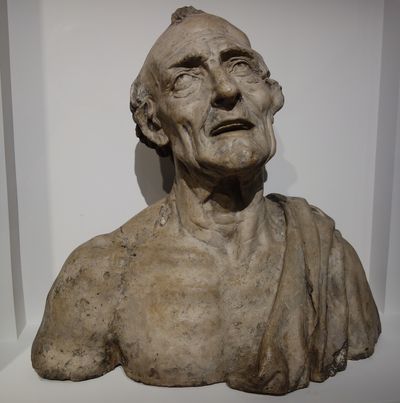

Dès les prémices de la Renaissance florentine, avec Ghiberti et Donatello, la création de figures grandeur nature de véritables «statues », est au coeur du renouveau artistique, particulièrement dans le domaine de la statuaire sacrée. À la suite de Donatello et de sa stupéfiante Marie Madeleine, Desiderio da Settignano propose une vision quasi humaniste de la sainte repentie, dont les traits expriment sérénité et sensibilité, des qualités propres à créer un lien intime puissant avec les spectateurs. À Sienne, Francesco di Giorgio Martini explore la profondeur de l'âme humaine. Rien n'est plus saisissant que la mise en parallèle des visages de saint Jean Baptiste et de saint Christophe, l'un fort d'une puissance presque herculéenne l'autre au visage empreint d'une sérénité tout en retenue.

Avec la figure de saint Jérôme, c'est une relation plus intime qui s'instaure entre l'œuvre et le spectateur, souvent dans un cadre privé. Cette variété dans l'expression du sentiment religieux est également sensible tant chez les artistes émiliens que chez les Vénitiens.

2.3 - Le théâtre des sentiments

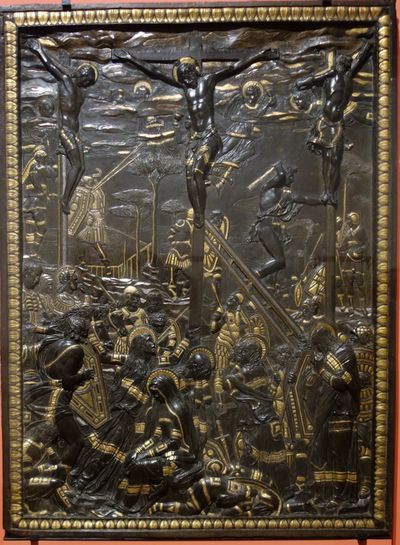

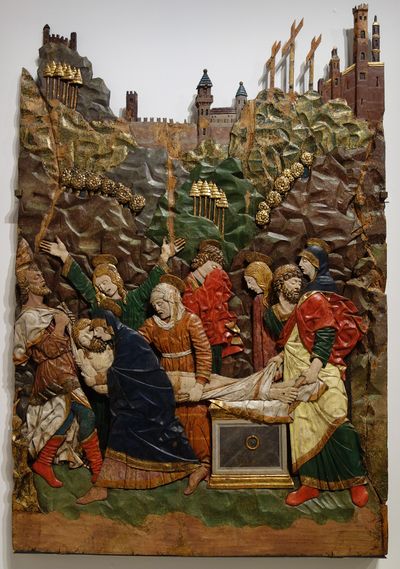

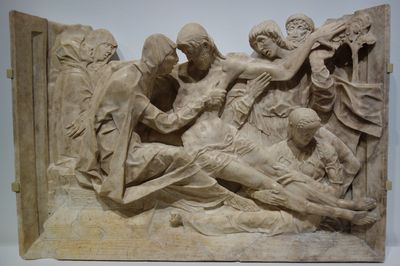

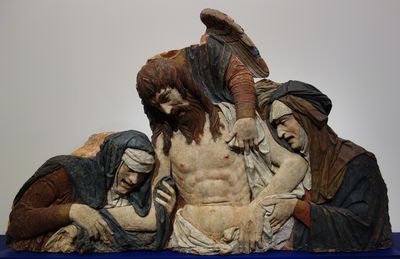

Dans les années 1460 se diffuse dans le nord de l'Italie l'un des sujets les plus caractéristiques et les plus suggestifs de l'art religieux italien du Quattrocento, la Déploration du Christ.

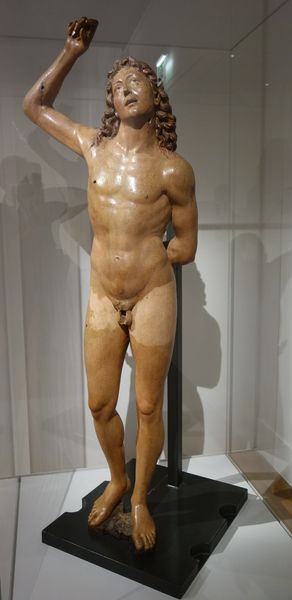

C'est un véritable théâtre des sentiments qui se révèle dans ces groupes où la gestuelle dramatique de saint Jean et de Marie Madeleine met en valeur le caractère tragique et désespéré de l'épisode représenté. Les protagonistes sont disposés sur une scène centrale sur plusieurs plans, où ils sont liés par un réseau de gestes et de regards. La riche polychromie des figures grandeur nature accentue encore la capacité mimétique de ces groupes. Après Niccolo dell'Arca, ces groupes trouvent en Guido Mazzon, avec sa production de terres cuites, l'un de leurs meilleurs interprètes, tant par la vigueur que par le naturalisme de ses figures. En Lombardie, de nombreux sculpteurs, tels les membres de la famille Del Maino, créent autour de 1500 des groupes en bois revêtus d'une superbe polychromie, déployant une introspection particulièrement expressive unie à une extraordinaire liberté dans le traitement minutieux des expressions.

III - DE DIONYSOS À APOLLON

3.1 - L'art sacré: le style doux au passage du siècle

S'éloignant de l'expression tragique des passions et des sentiments portée par Donatello et son entourage tant dans

le nord de l'Italie qu'à Florence dans les années 1460, les dernières décennies du siècle sont placées sous le signe d'un retour à un style plus harmonieux. De façon concomitante à ce qui advient dans le domaine de la peinture, comme le «style doux» du Pérugin ou du jeune Raphaël, la sculpture développe la recherche d'une nouvelle

harmonie qui transcende le naturalisme des gestes et des sentiments extrêmes, au profit d'une vision de l'homme plus apaisée.

Le classicisme des sources et des sujets antiques est transcendé par une vision poétique de la beauté, où la nudité des corps permet d'incarner dans le marbre une large gamme de sentiments comme la tendresse, la mélancolie, la

fierté ou la souffrance.

Entre la fin du Quattrocento et le début du Cinquecento, la réflexion inépuisable sur l'Antiquité classique s'exprime dans les œuvres élaborées à partir des grands modèles classiques comme le Tireur d'épine ou le Laocoon. Cette recherche d'équilibre est également vivante en Vénétie ou à Ferrare, et s'incarne dans un art destiné à la réflexion et au plaisir des commanditaires.

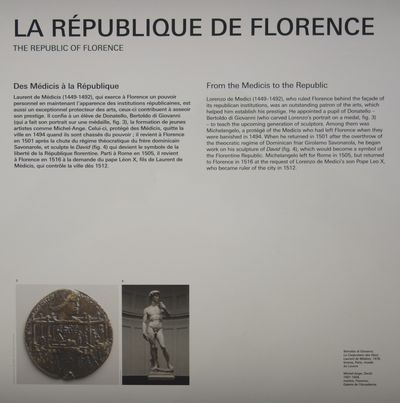

À la fin du 15e siècle s'affirme dans les différentes régions d'Italie un art d'origine florentine, qui prélude à la manière moderne et se caractérise par le respect de modèles classiques plus calmes et plus harmonieux. Ces modèles sont mis au goût du jour à la faveur de l'accent porté sur les processus intérieurs, mentaux et émotionnels, révélateurs de pensées et de désirs dépassant la simple recherche naturaliste. À la suite de Verrocchio, le Pérugin étudie l'intériorité de l'être humain, sans emphase narrative mais avec bienveillance et amabilité. Cette nouvelle orientation stylistique, portée par des formes douces et paisibles, trouve l'un de ses premiers interprètes en la personne de Benedetto da Maiano. Parallèlement, les figures blanches d'Andrea della Robbia, d'où irradie la lumière, mêlent beauté idéale et beauté divine à travers un adoucissement des formes, proche des idéaux religieux portés par le prédicateur Savonarole autour de 1490. Ce retour vers une simplicité formelle se poursuit vers 1500. Les figures conjuguent alors emphase dynamique, déhanchement souple et naturalisme anatomique des corps que transcende une luminosité intérieure, miroir de la pureté de l'âme.

Madrid, Musée national du Prado.

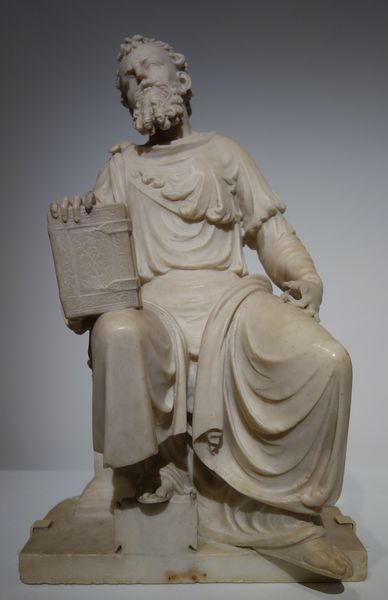

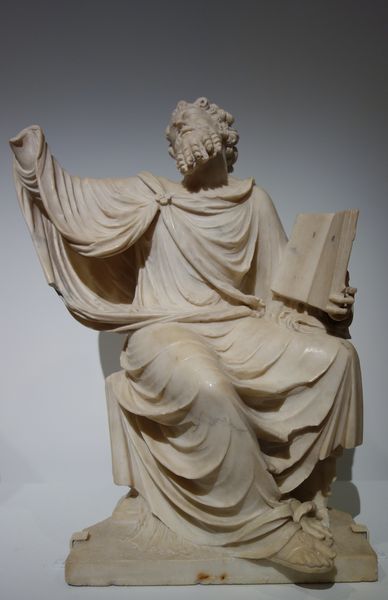

3.2 - Un Olympe privé. La sculpture des studioli

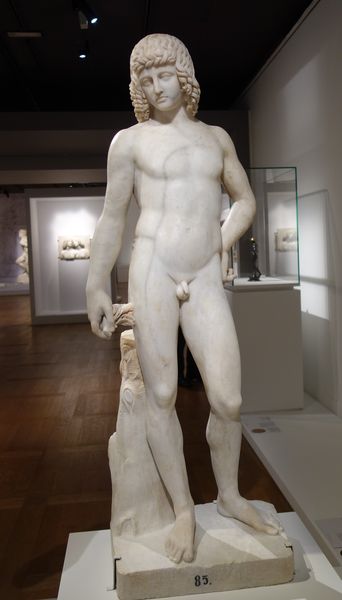

C'est à des intérieurs de personnes cultivées, pièces ou simples alcôves dédiées à l'étude ou à la contemplation, que sont destinées, à côté de pièces antiques, des œuvres modernes. À Venise et à Padoue, des sculpteurs tels que Tullio et Antonio Lombardo, Antonio Minello ou Giammaria Mosca exécutent des reliefs en marbre où ils font revivre le passé classique, tant dans la forme que dans les sujets. Ces oeuvres nouvelles all'antica représentent des dieux, selon des thématiques liées au sentiment amoureux, ainsi que des figures héroïques de l'histoire grecque et romaine ou de la mythologie, exemplaires par les forces qu'elles opposent aux tourments du destin dans des attitudes de nobles souffrances. À côté de ces reliefs, les délicates statuettes en bronze de Jacopo Bonacolsi cherchent à surpasser les modèles antiques avec tant de raffinement que le sculpteur est surnommé « l'Antico». Ces nus masculins ou féminins apportent une version moderne de l'Antiquité, subtile et sévère, tout empreinte d'une pureté et d'un classicisme qui peuvent tendre vers une abstraction poétique propice à la méditation.

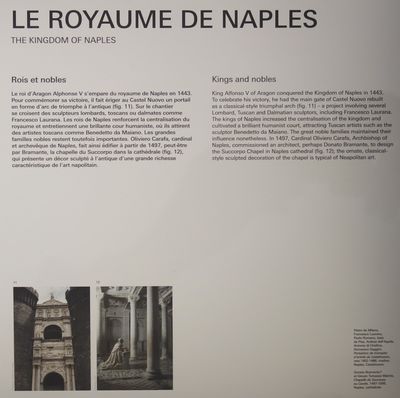

IV - « ROMA CAPUT MUNDI » : ROME CENTRE DU MONDE

4.1 - La naissance de la « manière moderne »

Si l'Antiquité classique constitue depuis les débuts du 15e siècle l'un des fondements de la Renaissance, ce modèle devient dans les années 1500 un socle inégalé d'inspiration, particulièrement dans les œuvres de la Rome antique. Déjà bien présente dans la seconde moitié du 15e siècle, le foyer artistique romain joue à côté de Florence un rôle majeur dans la mise au point du style classique. Les papes comme le haut clergé rivalisent pour passer aux peintres, aux sculpteurs et aux architectes les plus importants des commandes qui renforcent leur prestige et contribuent à rendre visible la dignité et la grandeur de l'Église. La présence côte à côte de Raphaël, de Bramante ou de Michel-Ange fait de la ville un creuset artistique incomparable.

Le prestige de l'Antiquité, immédiatement présente, est renouvelé par de nouvelles découvertes, principalement hellénistiques d'un pathétisme puissant, comme celle du groupe de Laocoon et de ses fils dont la force marque des générations d'artistes.

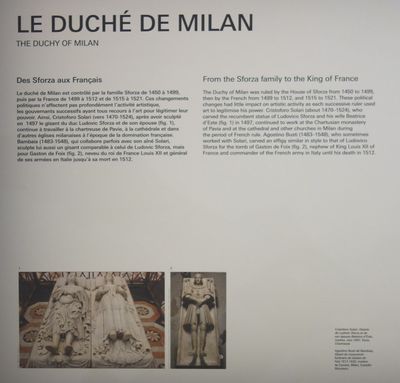

Les grands sculpteurs florentins Andrea Sansovino et Jacopo Sansovino arrivent à Rome en 1505, interprètes d'un

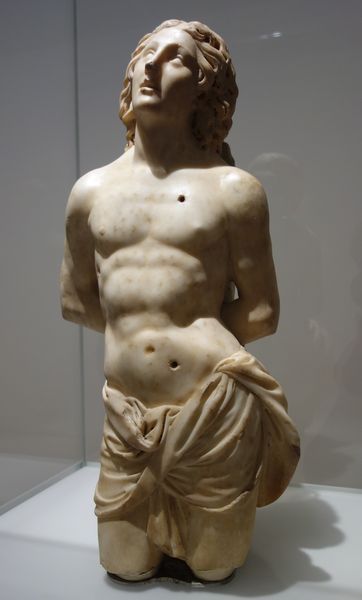

style équilibré. De retour à Rome en 1505, Michel-Ange propose un aboutissement du classicisme antiquisant dont les Esclaves synthétisent le caractère harmonieux du corps apollinien et l'expression d'un tourment spirituel menant au sublime. Au même moment, en Lombardie, le classicisme trouve ses meilleurs représentants avec Cristoforo Solari et Bambaia, tous deux riches d'un séjour romain.

À Florence comme à Rome, autour de 1500, se fait jour la volonté d'incarner les rapports harmonieux porteurs d'équilibre que l'homme entretient avec le monde, fondés sur les grands exemples antiques. Pour Giorgio Vasari, Léonard, Raphaël et surtout Michel-Ange dominent la nouvelle période qui marque l'apogée de la Renaissance. Ils sont à l'origine de cette «bonne manière», qui s'appuie sur le dessin, définie comme « l'usage de représenter ce qu'il y a de plus beau, d'assembler les plus belles mains, les plus belles têtes, les plus belles jambes afin d'obtenir la plus belle figure possible et d'en tirer parti pour tous les personnages de la composition». Dans la Rome du pape Jules Il, Raphaël, Michel-Ange, mais également Bramante ou les sculpteurs florentins Andrea et Jacopo Sansovino, élaborent cette harmonie idéale des formes qui est pensée comme une expression du divin et une incarnation du sublime. D'autres artistes comme Baccio Bandinelli à Florence ou Cristoforo Solari à Milan, également passés par Rome, sont les interprètes de cette nouvelle vision de la figure humaine.

4.2 - Michel‐Ange : du corps à l'âme. Incarner le sublime

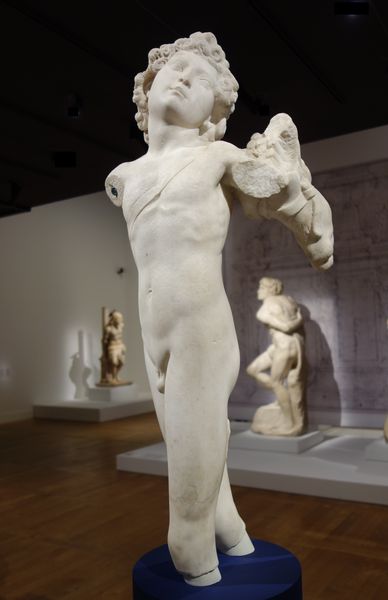

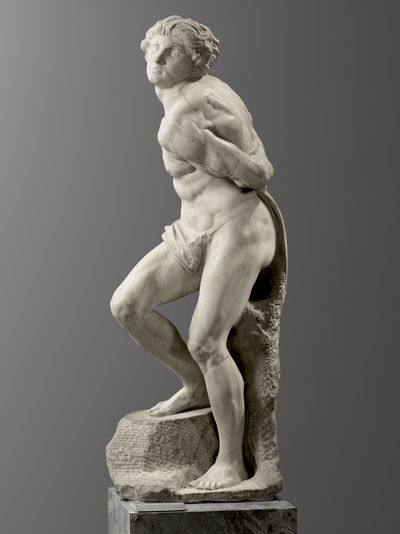

Dès l'achèvement à Florence en 1504 du David, nu colossal et héroïque, plein de fermeté virile, de tensions et d'énergie concentrées, Michel-Ange est reconnu comme un artiste hors du commun. Il est alors appelé à Rome par le pape Jules Il pour concevoir son monument funéraire. Après un premier projet colossal, interrompu par la commande de la voûte peinte de la chapelle Sixtine, un second projet présente un monument adossé à une paroi, comportant de multiples figures, dont font partie les deux Esclaves.

Ils incarnent les types idéaux apollinien et herculéen. Alors qu'ils ont été conçus comme des trophées symbolisant les victoires de Jules II, Michel-Ange les représente comme des allégories de la lutte âpre et sans espoir de l'âme humaine contre les chaînes du corps.

L'Esclave mourant, assoupi ou même endormi, résume à lui seul l'aboutissement du classicisme antiquisant du début du 16e siècle : stabilité de la figure, harmonie des formes, conception «apollinienne» du corps masculin où la souplesse des contours s'allie à la puissance de la musculature.

À l'inverse, L'Esclave rebelle, figure athlétique, par son mouvement légèrement tournoyant, inscrit la figure dans une dynamique ascendante: l'être humain, malgré ses liens, tourne son regard vers le monde céleste. Il annonce la«ligne serpentine» qui s'épanouira plus tard avec le maniérisme.

Paris, musée du Louvre, département des Sculptures. © Musée du Louvre, dist. RMN - Grand Palais / Raphael Chipault.

4.3 - Rome 1506 : Le Laocoon, découverte et fortune

À l’orée du 16e siècle se produit à Rome la redécouverte d’une sculpture antique fascinante et spectaculaire. En janvier 1506, dans une vigne sur l’Esquilin, l’une des collines de Rome, est mis au jour, probablement en présence de Giuliano da Sangallo et de Michel-Ange, un imposant groupe sculpté de trois personnages en marbre. Immédiatement l’oeuvre est identifiée comme étant celle citée par Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle, une sculpture « qui a mérité la gloire (...) œuvre que l’on doit juger au-dessus de toute autre, en peinture comme en sculpture (sculpture en bronze) », l’auteur donnant également le nom des trois artistes : Hagèsandros, Polydôros et Athanadôros de Rhodes.

Rapidement acquis par le pape Jules II, le chef-d’oeuvre miraculeusement réapparu est célébré dès sa découverte par les poètes comme « une œuvre d’un art divin », et fait l’objet de nombreuses répliques dans tous les matériaux, mais aussi de réinterprétations.

L’agonie du père et de ses deux enfants étouffés par l’étreinte de deux serpents monstrueux est prise par de très

nombreux artistes comme un modèle, autant pour l’expression de la douleur associée à la beauté physique que

pour celle des mouvements du corps et des passions de l’âme.

Milan, Castello Sforzesco, collections d’Art ancien.

Turin, Palazzo Madama, musée municipal d’Art ancien.