|

NADIA LÉGER

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°611 du 5 mars 2025 |

|---|

Immigrée jeune en France de sa Russie natale, Nadia Khodossievitch - Léger (1904-1982) a été directrice de l'Atelier de Fernand Léger - son mentor -, bâtisseuse de musées à sa gloire, éditrice de revue, résistante, l’intime des plus grands artistes du siècle. Elle a surtout été peintre.

Et puis, elle a virtuellement disparu de la mémoire collective. À cette occultation, on a avancé un faisceau de raisons. Certaines semblent moins convaincantes que d’autres. Ainsi de son communisme, il est vrai de l’espèce stalinienne, inébranlable et jusqu’au-boutiste. Mais tant d’autres n’en ont point souffert, bien au contraire, à une époque où le communisme n’était pas une idéologie parmi d’autres, mais une mode intellectuelle et une attitude.

Elle était aussi une étrangère, mais, là encore, l’essentiel de l’école de Paris était fait d’étrangers. Elle était aussi femme dans un milieu artistique parisien qui, à la différence desCependant, deux handicaps semblent déterminants. L’un est l’ombre portée de Fernand Léger. Elle en était consciente elle-même : «Léger, c’est un géant comme Picasso, Braque, Matisse. J’ai vécu près de lui … écrasée…». L’autre est à chercher dans son œuvre elle-même. Il est difficile d’y déceler une unité de style et d’inspiration. Cette amie intime de Chagall, proche de Braque et de Picasso, a touché, successivement ou en même temps, à tant de genres, elle a été de tant de courants: suprématisme, constructivisme, cubisme, nouveau réalisme français, suprématisme derechef… Nadia Léger est une éponge, qui passe d’un style à l’autre selon ses coups de cœur, les influences qu’elle subit, des impératifs idéologiques. Sa signature, changeant au gré des étapes de sa vie créatrice et de ses mariages, témoigne d’une identité plurielle dont la variété de la production est le reflet.

Cette rétrospective suit la longue et riche carrière de Nadia Léger à travers les lieux de son parcours initiatique, de la Russie à la France, où s’est déployé un talent parvenu à maturité. L’exposition explore les avant-gardes au sein desquelles elle a évolué, confronte son œuvre à celle de ses contemporains – en particulier celle de Fernand Léger et des élèves de l’Atelier – et établit des correspondances entre son art et ses engagements politiques et sociaux. Nadia Leger. Une femme d’avant-garde entend ainsi lui assurer la place qu’elle mérite dans l’histoire de l’art moderne, en ancrant son œuvre dans l’histoire politique, culturelle et de «mentalités» de son temps.

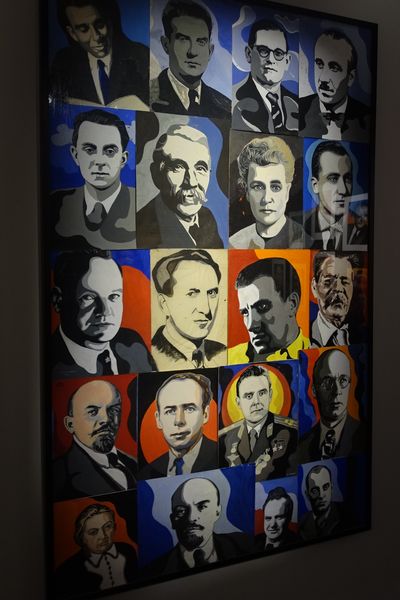

1 - Le Panthéon de Nadia

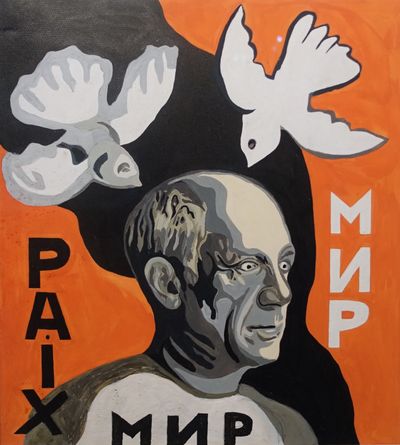

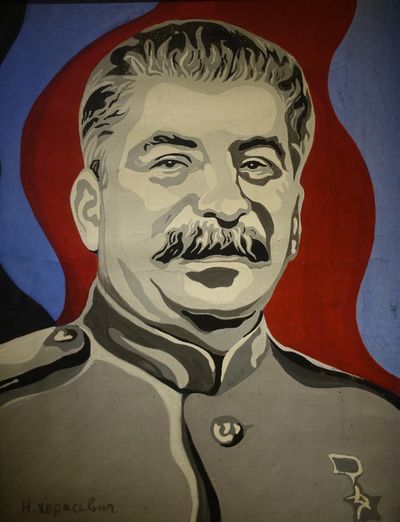

De Tolstoï à Chagall en passant par Staline, ces effigies d’hommes et de femmes politiques, artistes, écrivains ou encore cosmonautes, forment le panthéon personnel de Nadia Khodossievitch - Léger.

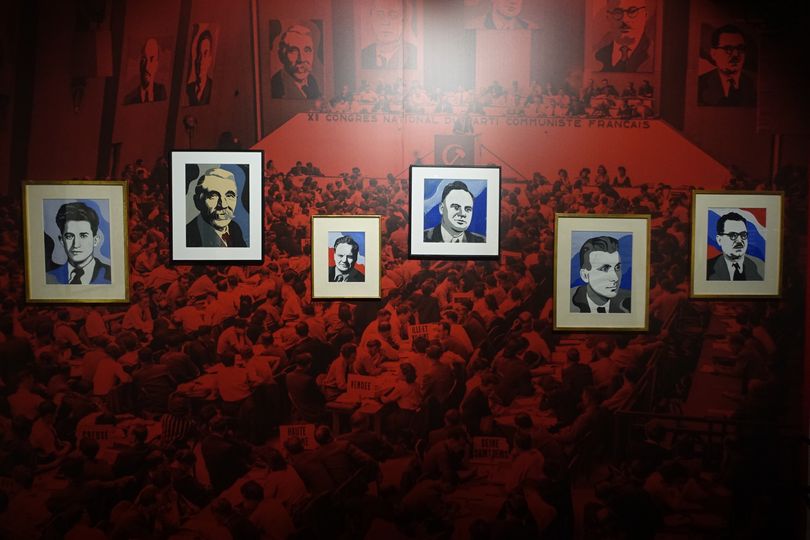

Ces visages reconnaissables sur fond d’aplats colorés sont autant d’icônes révélatrices des figures modèles et sources d’inspiration de l’artiste. Il s’agit d’études préparatoires réalisées entre 1944 et 1971 et destinées à être agrandies. Certains des portraits réalisés ont orné les congrès du Parti communiste français, d’autres ont été traduits en mosaïques monumentales puis offerts et installés dans des lieux publics des grandes villes d’URSS.

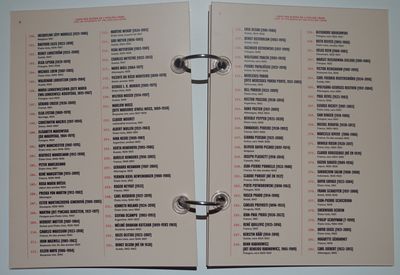

- Georges Bénichou, Léon Mauvais, Jean Catelas, Gabriel Péri.

– Félix Cadras, Marcel cachin, Ekaterina Fourtseva, Rodion Chtchedrine.

– Maurice Thorez, Lucien Sampeix, Vladimir Maïakovski, Maxime Gorki.

– Lénine, Vladislav Volkov, Vladimir Komarov, Sergueï Prokofiev.

– Nadejda Kroupskaïa, Lénine, Maurice Thorez, Charles Nédélec.

- Nadejda Kroupskaïa, Staline, Lénine, Pablo Picasso, Lénine, Léon Tolstoï, Maïa Plissetskaïa.

– Lénine, Ekaterina Fourtseva, Lénine, Maurice Thorez, Vladimir Maïakovski, Marc Chagall, Léonid Kogan.

- Piotr Tchaïkovski, Georgi Dobrovolski, Ekaterina Fourtseva, Léonid Brejnev, Sergueï Eisenstein, Ekaterina Fourtseva, Marc Chagall, Staline.

– Mikhaïl Glinka, Lénine, Joseph Hirshhorn, Viktor Patsaïev, Vladimir Maïakovski, Lénine, Karl Marx, Vladislav Volkov.

2 - Smolensk, Varsovie, Paris

À la rencontre des avant-gardes

Oscillant entre abstraction et figuration, les premières œuvres de Nadia illustrent le parcours d’une artiste cherchant sa voie dans le dédale des courants d’avant-garde.

De sa Biélorussie natale à Paris, cette enfant de la révolution, issue d’un milieu paysan et habitée par la passion de l’art, a façonné son style au gré des enseignements et des rencontres.

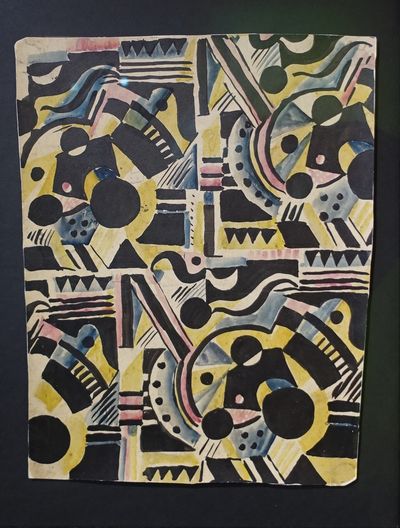

À Smolensk, en parallèle d’une série de portraits de femmes au fusain, Nadia réalise ses premières œuvres abstraites au contact des professeurs Wladyslaw Strzeminski et Kasimir Malevitch. Elle poursuit sa formation en Pologne, à Varsovie, où elle fait partie des cercles regroupant cubistes, suprématistes et constructivistes.

Dès son arrivée en 1925 à Paris, capitale européenne des arts, elle fréquente les artistes du quartier de Montparnasse et participe à des aventures collectives comme Cercle et Carré. Les expérimentations puristes d’Amédée Ozenfant et biomorphique de Hans Arp infusent sa création. Pleine d’entregent, elle assure la circulation des idées avant-gardistes entre la France et la Pologne.

Presse-papier est le premier tableau peint par Nadia Khodossievitch identifié à ce jour. En 1920, Nadia a 15 ans et se trouve à Smolensk, en Russie. Elle suit les cours de Wtadystaw Strzeminski qui deviendra l’une des figures majeures de l’avant-garde russo-polonaise. Cette toile cubiste aux tons bruns et aux effets de matière fait ici face à un Autoportrait dessiné à la même époque et dans lequel un nœud géométrisé jouxte un visage réaliste. Abstraction-figuration: une tension qui va perdurer tout au long de son parcours.1904 : Naissance de Nadiejda Khodossievitch à Ossetishchi (Empire russe), dans l’actuelle Biélorussie, le 23 octobre.

1919 : Intègre les Ateliers nationaux supérieurs des Beaux-Arts de Smolensk et suit les cours de Wladyslaw Strzeminski.

1922 : Entre à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie.

1924 : Épouse le peintre polonais Stanislas Grabowski. Prend le nom de Wanda Grabowska.

1925 : Arrivée du couple à Paris. Devient élève d’Amédée Ozenfant à l’Académie Moderne.

1927 : Naissance de sa fille, Wanda. Se sépare de Grabowski.

1928 : Début de sa liaison avec Fernand Léger; rejoint ses cours à l’Académie Moderne.

1930 : Participe à l’exposition «Cercle et Carré» à la galerie 23.

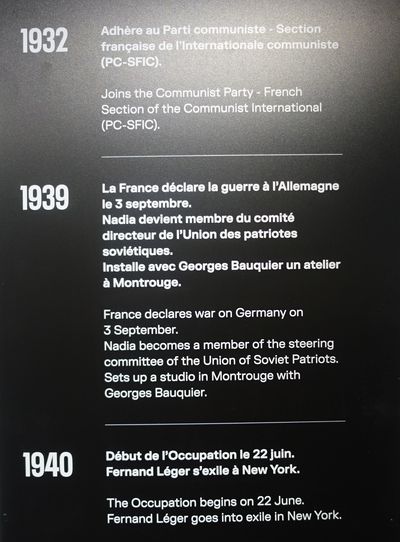

1932 : Passe du statut d’élève à celui d’assistante de Léger. Adhère au Parti communiste.

1939 : Fermeture de l’Académie. Installe avec Georges Bauquier un atelier à Montrouge. Devient membre du comité directeur de l’Union des patriotes soviétiques.

1940-1945 : Exil de Fernand Léger à New York.

1941 : Entre en Résistance sous le nom de Georgette Paineau.

1945 : A la Libération, peint une série de portraits pour le Xe congrès du PCF et le Ier congrès de l’Union des Femmes Françaises.

Réouverture de l’Académie sous le nom de l’Atelier de Fernand Léger.

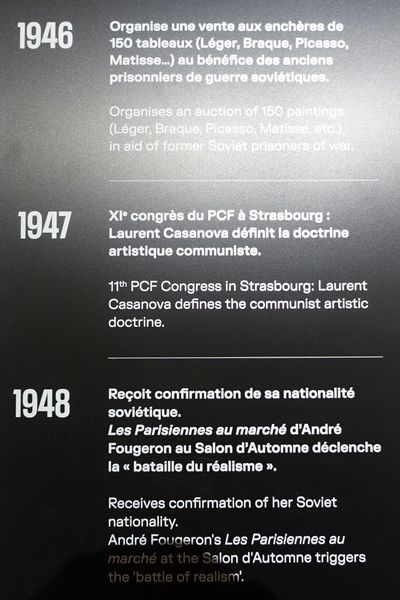

1946 : Organise une vente aux enchères de 150 tableaux (Léger, Braque, Picasso, Matisse…) au bénéfice des anciens prisonniers de guerre soviétiques.

1948 : Reçoit confirmation de sa nationalité soviétique.

1952 : Divorce avec Stanislas Grabowski. Épouse Fernand Léger.

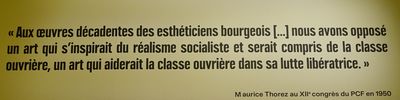

1953 : Participe à l’exposition « De Marx à Staline » à la Maison des métallurgistes. Première rétrospective «Nadia Petrova» à la galerie Bernheim-Jeune.

1955 : Disparition de Fernand Léger. Consacre les dernières années de sa vie à la valorisation de l'œuvre du maître à travers la création de musées et l’organisation d’expositions, et poursuit les grandes réalisations avec l’équipe de l’Atelier.

1957 : Épouse Georges Bauquier.

1959 : Installe son atelier au château Bellevue à Callian (Var).

1960 : Inauguration du musée Fernand Léger à Biot (Alpes-Maritimes).

1961 : Acquiert un appartement à Moscou.

1965 : Envoie plus de 2000 reproductions de tableaux de maîtres en URSS pour l’édification artistique des Soviétiques.

1970 : Inauguration de la Ferme-musée Fernand Léger à Lisores (Calvados).

1971 : Exposition d'œuvres néo-suprématistes à l’Espace Cardin.

1972 : Est décorée de l’ordre du Drapeau rouge par Ekaterina Fourtseva, ministre de la Culture de l’URSS.

1982 : Décède à Grasse le 7 novembre.

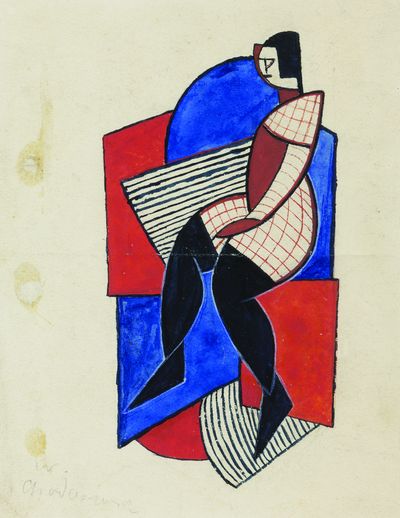

Première vente importante de l’artiste, ce Nu aux influences nouvelles acheté par la collectionneuse et mécène Marie-Laure de Noailles scelle l’ancrage de Nadia dans la capitale des arts. La palette s’est éclaircie: aux couleurs terreuses du Presse-papier s'ajoutent des touches rouges et lumineuses. Le nu, thème académique étudié par Nadia à l'École des Beaux-Arts de Varsovie, est un prétexte aux expérimentations abstraites de l’artiste, qui peint au moins cinq nus post-cubistes entre 1925 et 1926.

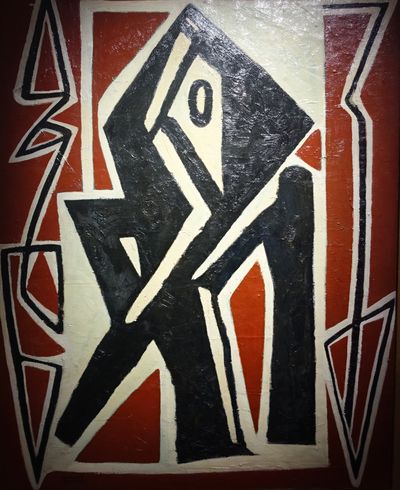

Cette œuvre sur papier s’inscrit dans la lignée du «réalisme cubo-futuriste» de Malevitch, un des premiers inspirateurs de Nadia. Le corps géométrisé de la jeune fille, allant des pieds triangulaires jusqu’à la tête en demi-cercle, repose sur des aplats bleus et rouges et des formes striées qui dynamisent la composition. Dans un carnet de dessins des années 1920 ne représentant plus que des formes géométriques sans volonté de représentation, le sujet va jusqu’à disparaître. Elle explore brièvement le suprématisme ou «monde sans-objet» de Malevitch, et y reviendra dans les années 1960.

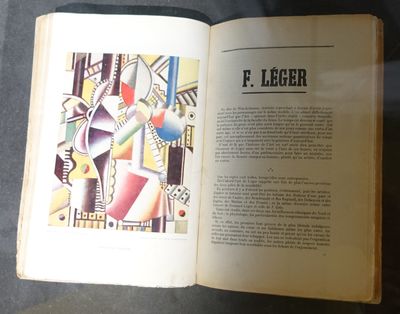

3 - Le phare Fernand Léger

Dialogue avec le « Maître »

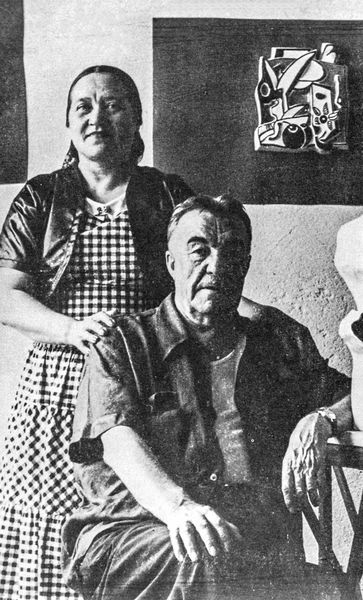

La rencontre avec la «brute magnifique» dans les années 1920 agit telle «une corde lancée pour la sauver».En feuilletant la revue L’Esprit nouveau qui circule en Europe de l’Est, Nadia trouve en Fernand Léger un nouvel éclaireur. Elle devient son élève en 1928 et ne le quittera plus. Collaborateurs complices, le «maître» et sa «Tartare» ont tous deux la même ambition : contribuer à l’élaboration d’un art social, se déployant aussi bien dans la peinture de chevalet que sur les façades des bâtiments. Dès 1937, Nadia s’approprie le «style Léger», un nouveau réalisme aux couleurs pures pour figurer la vie moderne.

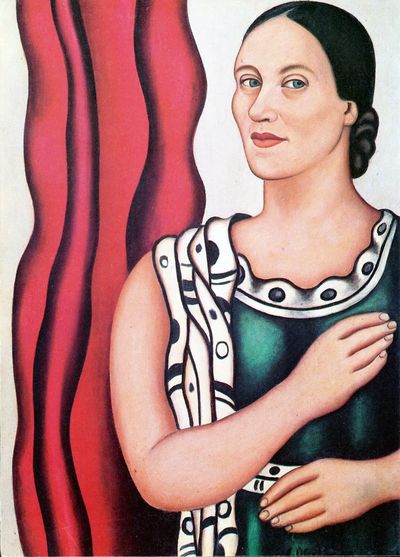

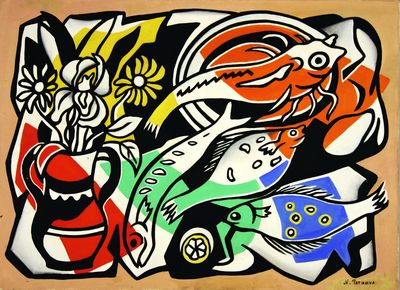

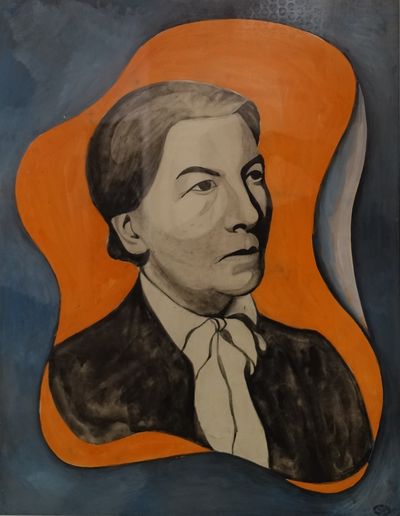

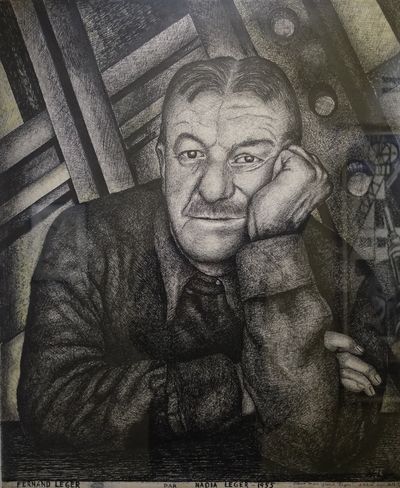

La mise en regard de portraits et natures mortes des deux artistes met en évidence cette parenté stylistique - racines et formes biomorphiques, cerne noir, bras tubulaires, ou encore «couleur en dehors». Cependant, l’art de Nadia ne se réduit pas à celui d’une imitatrice. Par l’individualisation des figures aux visages expressifs et ses compositions d’objets intimes, Nadia trace sa propre voie.

«Je peignais des natures mortes en extrayant les objets de leurs contours exacts et en créant une harmonie de lignes souples indécises et de couleurs pures». Après une période de création cubiste, des formes biomorphiques - c'est-à-dire évoquant les micro-organismes – apparaissent dans les toiles de Nadia dès 1926. La rencontre avec Hans Arp, dans le cadre du groupe Cercle et Carré et avec qui elle collabore pour sa revue L'Art contemporain, la pousse à incurver les contours. Sur ces aplats cellulaires, la peintre fait flotter des objets familiers au traitement schématisé (jouets) ou réaliste (outils).

Crayon et encre de chine sur papier. Collection particulière.

Cette œuvre est la première attestant de l'influence de Fernand Léger. En 1937, cela fait douze ans qu'elle a rejoint son Académie et cinq qu'elle est son assistante. Comme dans les toiles de Fernand des années 1930 (Adam et Eve), figure et objet dialoguent. Mais alors que c’est la valeur plastique du sujet qui intéresse celui-ci, Nadia fait du portrait le motif central de son œuvre. L'expression pensive donnée à ce visage contraste avec le traitement de la figure comme objet dans les tableaux de Fernand. Nadia cultivera l’art du portrait et de l’autoportrait en individualisant ses figures.

Nadia découvre l'art de Fernand Léger dans ce numéro de L'Esprit nouveau: revue internationale d'esthétique, une revue d'avant-garde fondée en 1920 par Le Corbusier, Amédée Ozenfant et Paul Dermée et qui paraît jusqu'en 1925.

Inscription: «Pour Nadia Léger, de la part des Petrov. Tambov, 1972». Collection particulière.

Dans ses natures mortes, genre dans lequel elle démontre «une dextérité très grande» (Louis Aragon), Nadia Léger dissémine des objets domestiques révélant sa personnalité et son entourage. Ici un samovar, présent dans tous les foyers russes, qui fait allusion à ses origines. Et des livres d’Elsa Triolet - d'origine russe elle aussi et amie communiste de Nadia - et du poète Vladimir Maïakovski qui fut le compagnon de Lili Brik, ami de Fernand Léger et chantre de la révolution bolchevique.

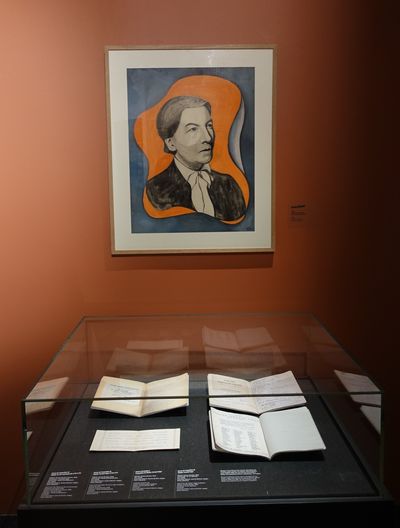

Cet autoportrait est la réponse de Nadia au portrait de la grande collectionneuse américaine Maud Dale réalisé en 1935 par Fernand Léger lors d’un séjour aux États-Unis. Nadia reprend la composition de ce rare portrait de commande de Fernand pour affirmer son statut d’artiste. Le regard assuré défiant le spectateur, Nadia pose devant un rideau rouge ondulant, probable évocation de son engagement communiste. En effet, cette année-là, en 1948, elle obtient la nationalité soviétique tant désirée. Cet autoportrait majeur sera traduit en mosaïque sur la tombe de l’artiste à Callian dans le Var.

Dans Nature morte aux poissons, Nadia reprend le concept de «couleur en dehors» du trait expérimenté par Fernand Léger pour la première fois en 1943 lors de son exil aux États-Unis. Les lumières multicolores des publicités vues à New York lui ont inspiré la dissociation de la couleur et du dessin. Les aplats de couleurs pures, disposés librement sur la toile en dehors des larges cernes noirs, confèrent une énergie nouvelle. Cette technique se retrouve dans un portrait de Nadia peint par Fernand en 1953, l’un et l’autre étant des modèles récurrents pour chacun.

4 - L’Atelier Léger

Le laboratoire de la Modernité

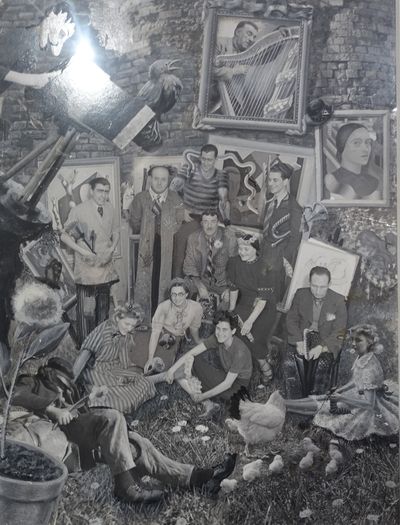

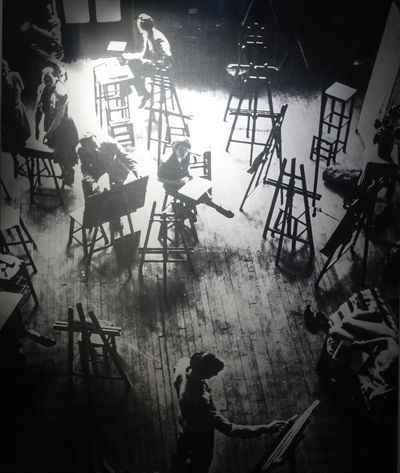

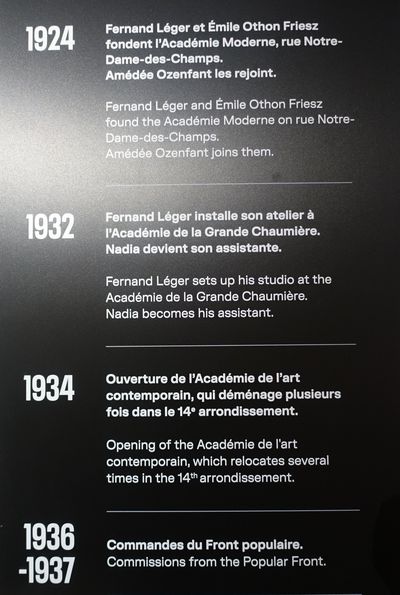

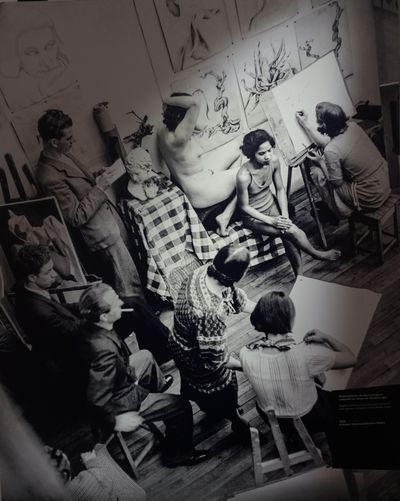

Avec près de 350 artistes inscrits entre 1924 et 1955, l’Atelier de Fernand Léger est une des académies modernes les plus importantes à Paris.

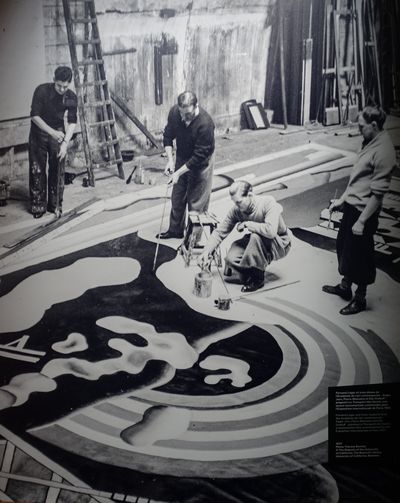

Lieu d’enseignement et de réalisation de travaux collectifs de commande, l’Atelier Léger a accueilli des artistes de toutes nationalités. De Montparnasse à Montmartre, son activité a survécu à la guerre, et ce grâce au soutien fidèle de Nadia Khodossievitch, passée du statut d’élève à celui d’assistante, et du peintre Georges Bauquier. Le reportage photographique de Robert Doisneau met en exergue le rôle de Nadia, qui donne cours aux élèves en l’absence de Fernand.

«C’est extrêmement libre ici, j’accepte tout», dit le maître en 1949. Bien qu’il brandisse l’étendard du réalisme, Fernand Léger admet toutes les tendances au sein de son atelier, école abstraite incluse. Dans l'exposition, la présentation d'un échantillon d'œuvres d'élèves - parmi lesquels Marcelle Cahn, Hans Hartung ou encore Nicolas de Staël - influencés par le style du peintre lors de leur passage à l'Atelier pour mieux s'en émanciper ensuite, offre un aperçu de l'héritage de l'art et de la vision de Léger.

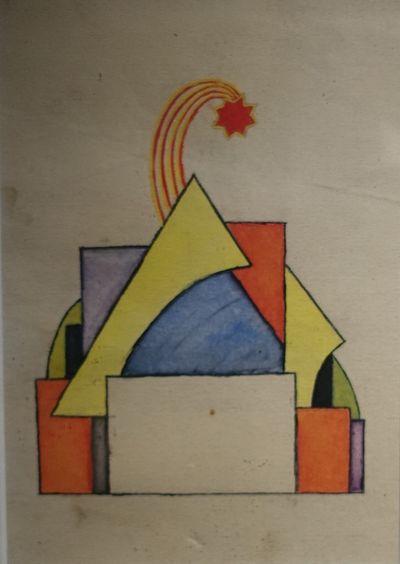

Lorsqu'elle entre à l’Académie Moderne en 1925, Nadia commence par suivre les cours d’Amédée Ozenfant. Elle adopte l'esthétique «puriste» de son professeur. Héritier du cubisme, le purisme théorisé par Ozenfant et Le Corbusier consiste à représenter des objets identifiables mais aux formes simplifiées et assemblées. Il s’agit de «purifier» la représentation en distillant l’essence géométrique du sujet. La Grande composition puriste d'Ozenfant est exposée aux côtés de trois compositions de Nadia à l'exposition du groupe Cercle et Carré en 1930.

5 - La résistante

La peinture militante

Membre du Parti communiste depuis 1932, le militantisme de Nadia s’affermit pendant l’Occupation.

«Tant qu’il restera ne serait-ce qu’un soldat allemand sur le sol français, c’est la guerre !». Devenue agente de liaison pour les Francs-tireurs et partisans - main-d’œuvre immigrée, son engagement dans la Résistance en 1941 amorce la réalisation d’une série de portraits militants.

À la Libération, elle honore le «parti des fusillés» en pavoisant les rassemblements communistes de portraits monumentaux de martyrs et figures de la victoire.

En premier lieu, ses autoportraits, à l’expression assurée ou en suppliciée, composent le manifeste de la lutte contre l’occupant. À côté des mises en scène d’un soi combatif, elle personnifie le manque avec le visage de Fernand (alors en exil à New York) et les espoirs de la Résistance sous les traits de sa fille Wanda.

«Je vais peindre un autoportrait, parce que quelqu’un a dit que la vie de résistant est très courte et qu’il se peut que ma propre fin soit proche. Puisse ma fille Wanda garder un souvenir de moi.» En 1941, Nadia et sa fille de 14 ans vivent seules et rejoignent la Résistance. Avec cet autoportrait frontal au visage sérieux émergeant d’une forme abstraite, Nadia prête serment. Un an plus tard, cette forme aux allures de racine accueille une image du martyre, une femme pendue, dans La Mort de Tania. Elle fait de ce type de composition, décliné dans une série d’œuvres, une signature.

Depuis 1940, Fernand Léger a trouvé refuge à New York. Alors qu'elle est sans nouvelles de lui, Nadia peint le portrait de l'exilé en associant une composition empruntée à Fernand représentant son Coq rouge et le visage quasi photographique de l'artiste. À la manière d'un collage, le créateur et sa création sont mis sur un même plan. Le regard hors cadre du peintre souligne son absence, tandis que le coq stylisé, par la vivacité de sa couleur rouge, est une évocation de la lutte menée par Nadia. Ultérieurement, le Coq rouge sera transposé en céramique.

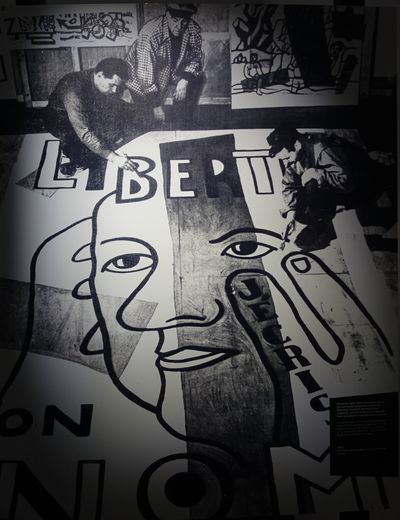

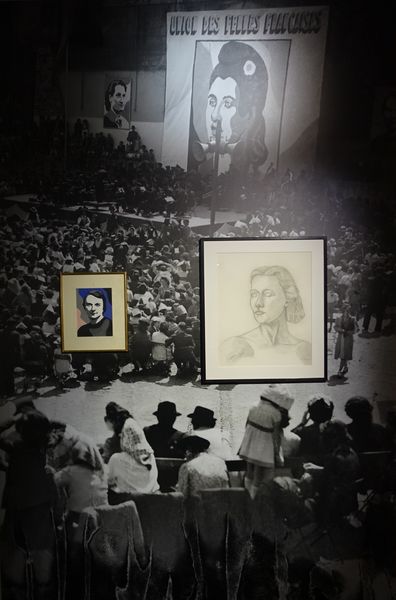

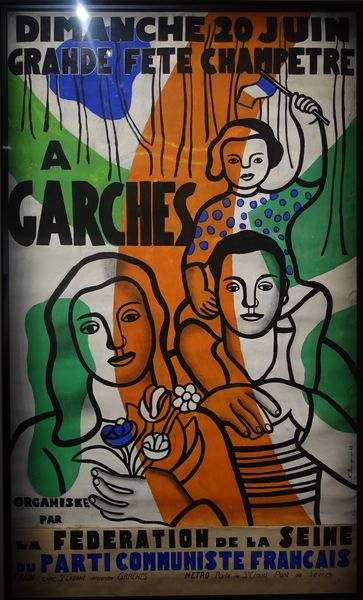

À l’occasion du premier congrès de l’Union des femmes françaises (UFF) qui se tient à Paris du 17 au 20 juin 1945, Nadia réalise avec l’aide des élèves de l'Atelier les portraits de figures féminines de la Résistance, en premier lieu Danielle Casanova et Berty Albrecht. Sa fille Wanda, coiffée d’un bonnet phrygien, devient la «Marianne rouge» trônant sur l’estrade qui accueille les discours de Louis Aragon et Eugénie Cotton, présidente de l'UFF.

Georges Wodli, Marcel achin, Maurice Thorez, Maurice Thorez, Raymond Guyot, Benoît Frachon.

Photo du fond: Xe congrès du Parti communiste. Français. Juin-juillet 1945. © LAPI / Roger-Viollet.

Maurice Thorez, leader charismatique du PCF des années trente aux années soixante est l'une des personnalités les plus représentées par Nadia. Comme des millions de Français à la Libération, l'artiste voue une admiration sans borne au «grand Maurice», et la série de portraits qu'elle lui consacre alimente le culte de la personnalité. Le visage traité en grisaille sur fond de formes biomorphiques est une formule que l'artiste applique dans nombre de portraits. La mise au carreau indique que cette gouache était destinée à être agrandie pour des toiles de 50 m2 ornant les grands meetings du PCF.

Réalisée pendant les heures sombres de l'Occupation, cette toile aux couleurs éclatantes présente sa fille Wanda, alors résistante, comme un modèle d'engagement aux accents russes. Sa coiffure, sa chemise rouge et la gerbe de fleurs sont en effet les attributs des komsomolka, les membres de l’organisation des jeunesses communistes de l’ère soviétique. Cependant que son hiératisme, la composition et la palette rappellent les madones des icônes russes. À la Libération, dans la continuité de cette allégorie, Nadia donne à la Marianne qui ornera les façades des mairies communistes et les stands de la Fête de l'Humanité les traits de sa fille.

6 - Au service du Parti

Art et propagande

Comme de nombreux intellectuels et artistes – sympathisants ou militants - au sortir de la guerre, Nadia soutient par les actes et le pinceau la politique du Parti.

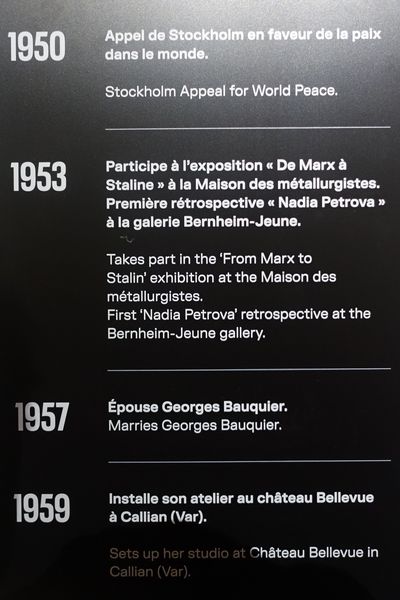

Fort de cet appui, le PCF définit en 1947 les orientations de sa politique culturelle. Sur le modèle du réalisme socialiste en URSS, un art de parti «national dans sa forme et socialiste dans son contenu» se constitue sous l’étiquette de nouveau réalisme français.

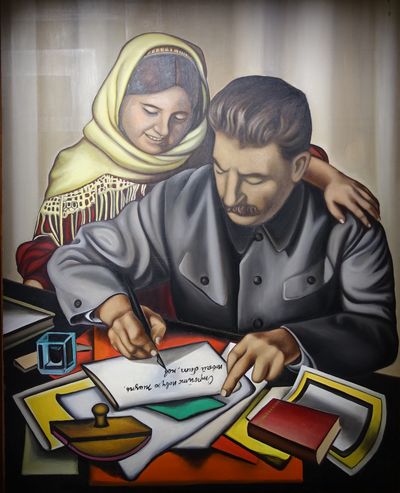

Les scènes peintes par Nadia deviennent dès lors des relais de la pensée communiste. À l’instar des affiches et photographies de propagande, le message imagé, clair et lisible, doit fédérer le peuple autour d’idées et de personnalités modèles. Glorifiées, les figures peintes - Staline, Lénine, héroïnes, travailleurs ou encore sportifs - forment un inventaire d’archétypes socialistes.

Admiratif de cette production regroupant portraits, éloges du travail et appels à la paix, Fernand écrit à Nadia en 1950: «Nous avons ouvert la route au nouveau réalisme - à vous chère Nadia, et aux jeunes autour de vous, de réaliser une grande époque picturale indépendante des précédentes».

Depuis les années 1930, l'athlète aux côtés du stakhanoviste, est érigé en modèle par le régime soviétique qui l'utilise au service de sa propagande, notamment lors de défilés sur la place Rouge et à travers des reportages photographiques. L'attitude à la fois fraternelle et rigide de ces deux camarades vitrifiées fait de cette Visitation socialiste une illustration de force physique et morale. Ces sportives anonymes aux maillots rappelant ceux des cyclistes de Fernand Léger deviennent des parangons de la «femme nouvelle».

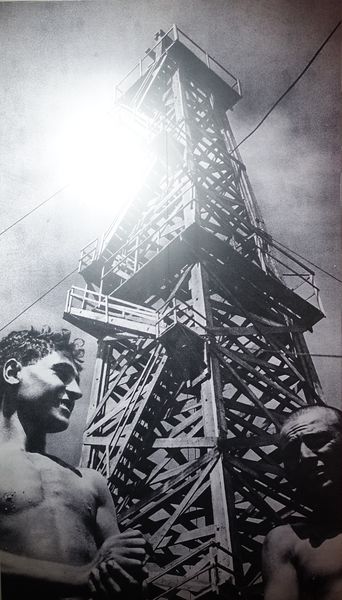

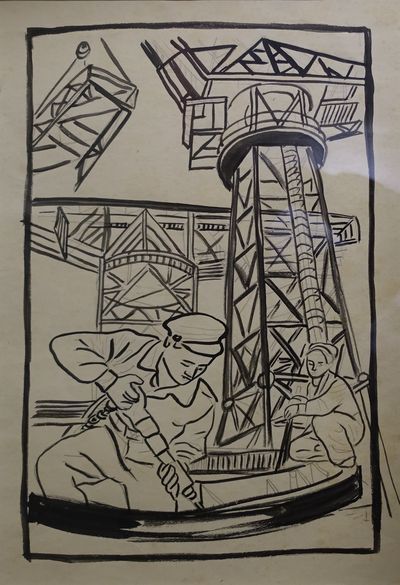

La Marchande de poissons, Les Mineurs et Les Constructeurs composent une série à la gloire des travailleurs, exposée en 1953 pour la première rétrospective de Nadia Petrova (le nom russe de son père). Les figures archétypales avec leurs attributs, souvent magnifiées par la contre-plongée, se dégagent sur un arrière-plan stylisé. S’il oppose au réalisme socialiste soutenu par Aragon un «réalisme de conception» non propagandiste, Fernand Léger partage avec Nadia certains sujets. A la même époque, il peint ses Constructeurs et une Composition aux deux matelots qui, mise ici en regard des Mineurs de Nadia, montre une palette et une composition semblables.

Initialement intitulée Femmes soviétiques, cette œuvre fut renommée La Paix, sans doute à cause de la présence de deux colombes, mais aussi parce qu'elle fut conçue dans le contexte du «Mouvement de la Paix», émanation du PCF (obéissant en fait aux directives de Moscou) pour protester contre les travaux américains sur la bombe H. Le motif de la colombe s'invite dans les œuvres des peintres communistes, à commencer par Picasso qui en dessine une à la demande d’Aragon pour l’affiche du Congrès mondial des partisans de la paix de 1949. Dans les œuvres de Nadia, l'appel au pacifisme prend également la forme de la Maternité, comme celle exposée ici où l’artiste se représente près d’une céramique de Fernand Léger.

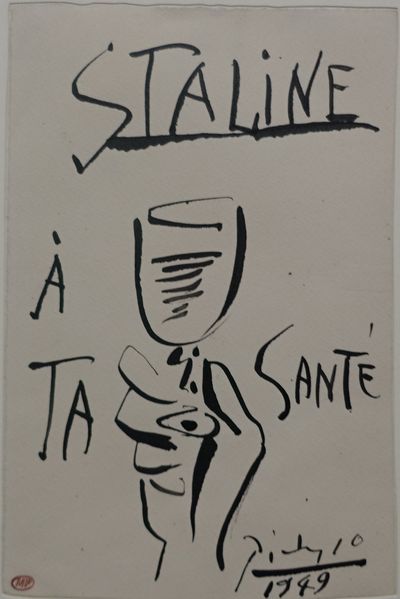

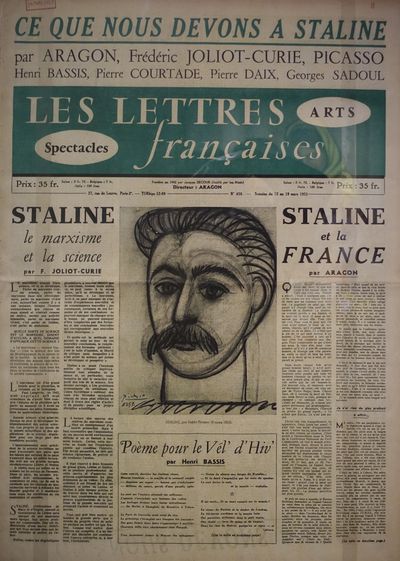

Quand Staline meurt en 1953, le journal Les Lettres françaises publie en Une un portrait du «petit père des peuples» par Picasso, dessin qui soulève la polémique car il «trahit son sujet» (voir plus haut la Une en question). Par riposte, Nadia Léger reproduit fidèlement la composition d’une photographie de propagande présentant un Staline travailleur et paternel aux côtés d’une pionnière (nom donné aux jeunes communistes de 10 à 14 ans) récompensée par l'Ordre de Lénine. Compensation à l’outrage picassien, l'hommage de Nadia vibre davantage à l'unisson avec l’Ode à Staline d'Éluard: «Car la vie et les hommes ont élu Staline / Pour figurer sur terre leurs espoirs sans bornes».

7 - Le fantôme de Malevitch

Le retour aux avant-gardes

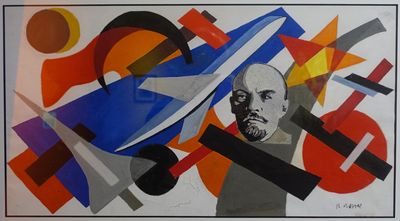

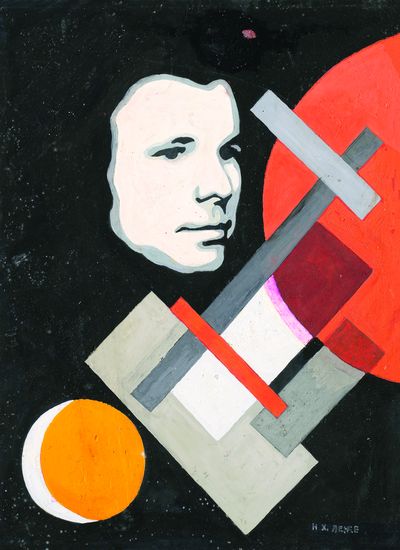

Dans les années 1960, la conquête spatiale qui se joue en pleine guerre froide fascine une génération d’artistes.

Le design avec la chaise Panton, la musique avec l’astronaute Major Tom dans Space Oddity de David Bowie, ou encore la mode avec les collections futuristes de Pierre Cardin, le «Space Age» touche tous les champs de la création.

L’exploit russe de la mission Vostok 1 le 12 avril 1961, incarné par le cosmonaute Youri Gagarine, marque un tournant dans l'œuvre de Nadia. Elle revient progressivement à l’abstraction en enserrant ses figures de formes géométriques, avant de laisser ces dernières habiter seules l’espace du tableau. Pour figurer la turbulence des astres, elle invoque Malevitch, en qui elle voit un prophète de son époque, et reprend ses compositions des années 1919-1922.

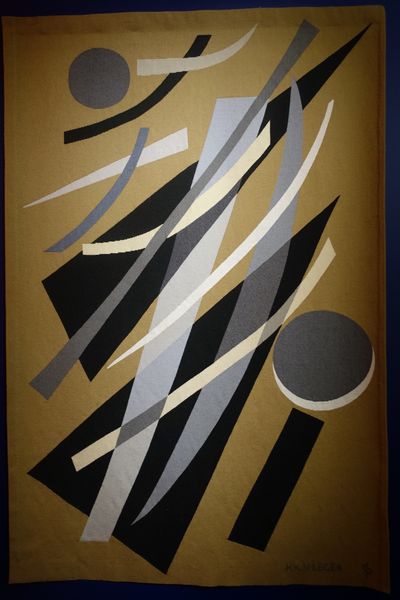

Ce «néo-suprématisme» qui s’épanouit aussi bien sur la toile que dans les arts appliqués (bijouterie, mobilier, tapisserie, sculpture, mosaïque) constitue, en parallèle d’une série de portraits monumentaux en mosaïque, l’ultime variation d’une œuvre en perpétuel bouillonnement.

Pendant vingt ans, de 1970 à la chute du mur de Berlin en 1989, une mosaïque monumentale de Nadia orne la vitrine de la compagnie d'aviation soviétique Aeroflot sur les Champs-Élysées. Avec le portrait de Lénine en apesanteur encerclé de formes colorées en mouvement, la mosaïque fait figure de symbole. Au milieu des boutiques ostentatoires, elle défie la société de consommation. Disparue, elle aurait été rapatriée en URSS. De cette œuvre subsistent plusieurs gouaches préparatoires où avion, fusée, faucille et marteau s’entremêlent. Celle sur papier-calque est la plus proche de la mosaïque réalisée.

Premier humain à effectuer un vol orbital autour de la Terre, Youri Gagarine devient un ambassadeur du régime soviétique. Lors de sa visite en France en 1963, il réside à Gif-sur-Yvette dans la propriété de Nadia Léger, mise à disposition du PCF. Cet exploit, d’une part, aiguise la fierté patriotique de la Russe et, d’autre part, enfante une révélation artistique. Nadia voit en Gagarine un messie, et en Malevitch son prophète. Figuration - exigence d’un «art pour le peuple» - et abstraction – puisée dans le système suprématiste - cohabitent pour représenter une réalité céleste et exalter le héros de la guerre des étoiles.

En affirmant en 1920 que «la peinture est finie», Malevitch avait déconcerté son adepte. À la fin des années 1960, après trente ans de développement d’une œuvre réaliste, les tableaux de Nadia aux compositions de formes géométriques sont une objection à l’assertion de son premier inspirateur. La double datation des toiles peut surprendre, mais est révélatrice d’une démarche neuve. L’artiste se sert en effet des dessins de ses carnets suprématistes, réalisés vers 1920, comme des études préparatoires pour de nouvelles réalisations illustrant le mouvement des astres.

Nadia fait également réaliser des broches reprenant des compositions de Fernand Léger par un bijoutier.

8 - Salle de projection vidéo

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-400.jpg)

-400.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)